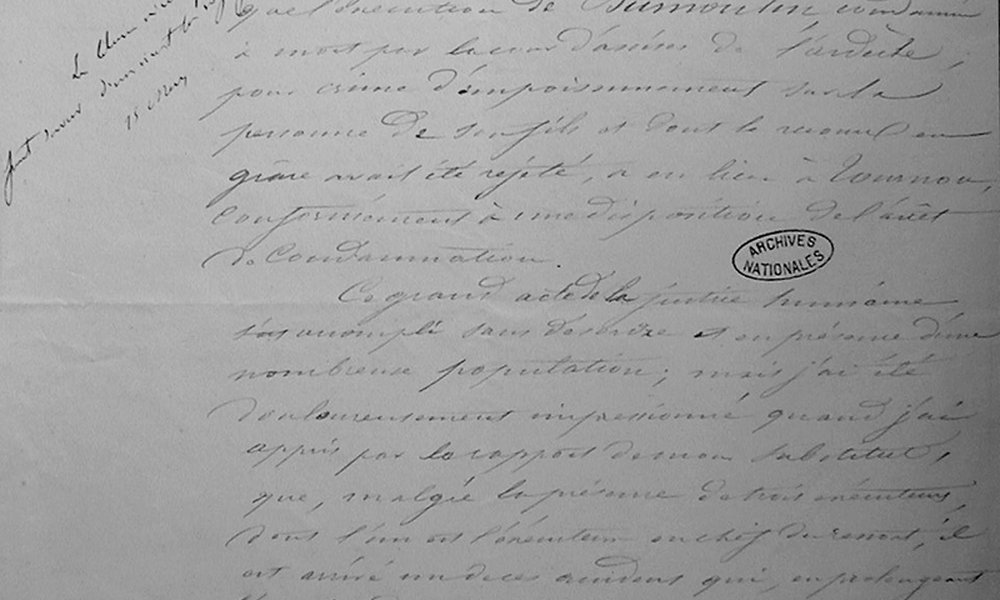

Le scandale de l’exécution de Montcharmont (1851)

Source : Le Courrier de Saône-et-Loire, 10 mai 1851.

Le Courrier de Saône-et-Loire, 10 mai 1851. Claude Montcharmont, un taillandier et braconnier de Saint-Prix, dans le Morvan, avait tué un garde-chasse et un gendarme en novembre 1850. Bénéficiant de la complicité des gens de son village (un habitant aurait dit à propos de l’un des crimes : « ce n’est qu’un bourreau qui en a tué un autre »), il n’est arrêté qu’un mois plus tard, et la cour d’assises de Saône-et-Loire le condamne le 29 mars 1851 à la peine de mort. La révolte de Montcharmont sur l’échafaud est telle que l’exécution doit être remise au lendemain. Le journal cité du département, considérant la peine comme entièrement justifiée pour cet assassin qui a « terrorisé » tout un arrondissement, ne peut taire son sentiment d’horreur devant un tel spectacle. Le scandale causé par cette exécution trouve un écho dans la presse nationale et Charles Hugo fustige dans L'Evénement le comportement d'une justice coupable de tels excès. Traduit devant les assises de la Seine pour ce délit de presse, le 11 juin 1851, il est défendu par son père qui plaide en faveur de l'abolition. Il évoque ainsi l'exécution du malheureux braconnier du Morvan : « Mais le ministère public, c’est là son second argument, prétend que la critique de l’Événement a été trop loin, a été trop vive. Ah ! vraiment, messieurs les jurés, le fait qui a amené ce prétendu délit qu’on a le courage de reprocher au rédacteur de l’Événement, ce fait effroyable, approchez-vous-en, regardez-le de près. Quoi ! un homme, un condamné, un misérable homme, est traîné un matin sur une de nos places publiques ; là, il trouve l’échafaud. Il se révolte, il se débat, il refuse de mourir. Il est tout jeune encore, il a vingt-neuf ans à peine... – Mon Dieu ! je sais bien qu’on va me dire C’est un assassin ! Mais écoutez !... – Deux exécuteurs le saisissent, il a les mains liées, les pieds liés, il repousse les deux exécuteurs. Une lutte affreuse s’engage. Le condamné embarrasse ses pieds garrottés dans l’échelle patibulaire, il se sert de l’échafaud contre l’échafaud. La lutte se prolonge, l’horreur parcourt la foule. Les exécuteurs, la sueur et la honte au front, pâles, haletants, terrifiés, désespérés, – désespérés de je ne sais quel horrible désespoir, – courbés sous cette réprobation publique qui devrait se borner à condamner la peine de mort et qui a tort d’écraser l’instrument passif, le bourreau (mouvement), les exécuteurs font des efforts sauvages. Il faut que force reste à la loi, c’est la maxime. L’homme se cramponne à l’échafaud et demande grâce. Ses vêtements sont arrachés, ses épaules nues sont en sang ; il résiste toujours. Enfin, après trois quarts d’heure, trois quarts d’heure !... (Mouvement. M. l’avocat général fait un signe de dénégation. M. Victor Hugo reprend.) – On nous chicane sur les minutes : trente-cinq minutes, si vous voulez ! – de cet effort monstrueux, de ce spectacle sans nom, de cette agonie, agonie pour tout le monde, entendez-vous bien ? agonie pour le peuple qui est là autant que pour le condamné, après ce siècle d’angoisse, messieurs les jurés, on ramène le misérable à la prison. Le peuple respire. Le peuple, qui a des préjugés de vieille humanité, et qui est clément parce qu’il se sent souverain, le peuple croit l’homme épargné. Point. La guillotine est vaincue, mais elle reste debout. Elle reste debout tout le jour, au milieu d’une population consternée. Et, le soir, on prend un renfort de bourreaux, on garrotte l’homme de telle sorte qu’il ne soit plus qu’une chose inerte, et, à la nuit tombante, on le rapporte sur la place publique, pleurant, hurlant, hagard ; tout ensanglanté, demandant la vie, appelant Dieu, appelant son père et sa mère, car devant la mort cet homme était redevenu un enfant. (Sensation.) On le hisse sur l’échafaud, et sa tête tombe ! – Et alors un frémissement sort de toutes les consciences. Jamais le meurtre légal n’avait apparu avec plus de cynisme et d’abomination. Chacun se sent, pour ainsi dire, solidaire de cette chose lugubre qui vient de s’accomplir, chacun sent au fond de soi ce qu’on éprouverait si l’on voyait en pleine France, en plein soleil, la civilisation insultée par la barbarie. C’est dans ce moment-là qu’un cri échappe à la poitrine d’un jeune homme, à ses entrailles, à son coeur, à son âme, un cri de pitié, un cri d’angoisse, un cri d’horreur, un cri d’humanité ; et ce cri, vous le puniriez ! Et, en présence des épouvantables faits que je viens de remettre sous vos yeux, vous diriez à la guillotine : Tu as raison ! et vous, diriez à la pitié, à la sainte pitié : Tu as tort ! » Pour en savoir plus : Bibliographie sur le site Criminocorpus et le texte complet de la plaidoirie de Victor Hugo aux assises de la Seine le 11 juin 1851 sur le site Victor Hugo contre la peine de mort de Danielle Girard (académie de Rouen).

Le scandale de l’exécution de Montcharmont (1851) (suite)

Source : Le Courrier de Saône-et-Loire, 10 mai 1851.Au carré des suppliciés

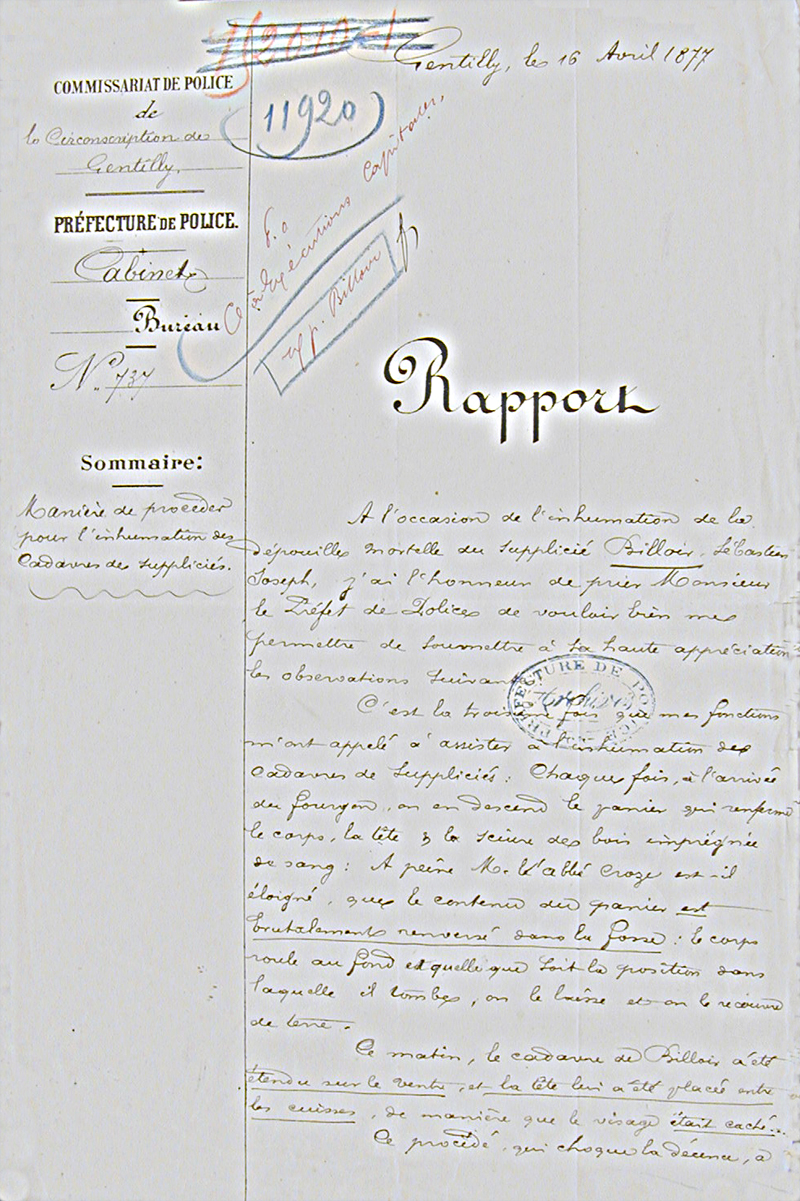

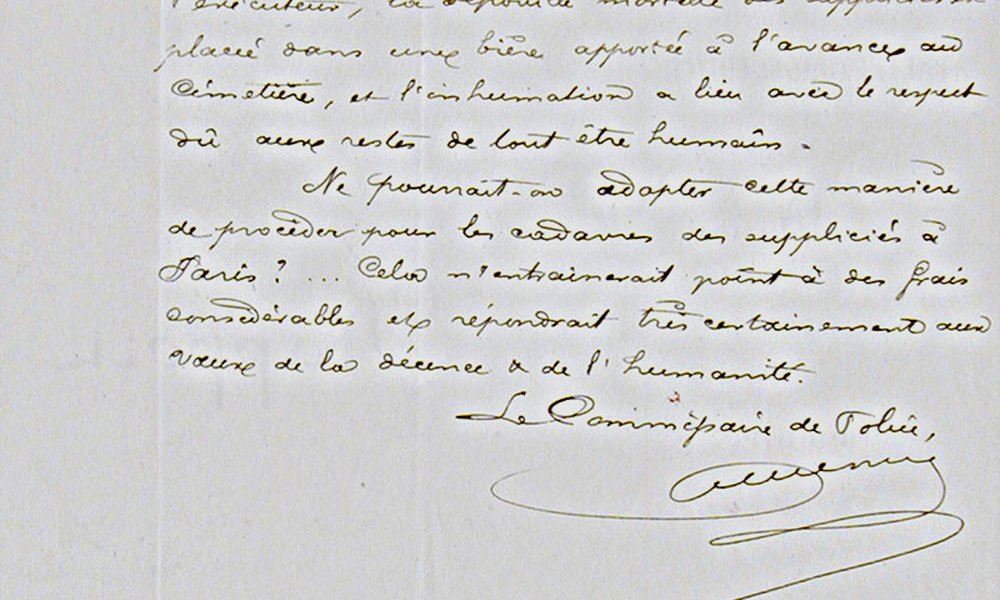

Source : Archives de la préfecture de police de Paris, BA/887.

Rapport du commissaire de police de Gentilly sur la manière de procéder pour l’inhumation des cadavres des suppliciés, 16 avril 1877 (Archives de la préfecture de police de Paris, BA/887) Sébastien-Joseph Billoir a été condamné à mort par la cour d’assises de la Seine le 15 mars 1876, pour avoir tué et dépecé une femme à Saint-Ouen. Le jour même de l’exécution, le commissaire de Gentilly qui a en charge la surveillance du « carré des suppliciés » du cimetière de Gentilly, rédige ce rapport dans lequel il fustige la pratique « indécente » des exécuteurs parisiens qui ne prennent aucun soin du cadavre lors de l’inhumation, et jetant les restes du supplicié dans une fosse comme ils viennent, et plaçant la tête entre les cuisses… Le rapport se veut plus rassurant sur la pratique provinciale de l’inhumation des condamnés à mort. Il suffit pourtant de lire le premier chapitre de Tu ne tueras pas d’Albert Naud pour constater qu’en la matière, la décence n’est pas encore au rendez-vous, en 1951, à Arras. À noter que le rapport n’évoque pas la pratique courante des médecins de demander l'autorisation de recueillir le cadavre à fins d'expériences diverses.

Au carré des suppliciés (suite)

Source : Archives de la préfecture de police de Paris, BA/887.De la place de la Grève à la Roquette

Source : Extrait d’Alexandre Dumas, Mes Mémoires, chap. 222.

Extrait d’Alexandre Dumas, Mes Mémoires, chap. 222. Dans la capitale, sous l’ancien régime, les exécutions publiques avaient lieu sur plusieurs places, la place de la Grève étant la plus prisée, car située au cœur de la cité, à proximité de l’Hôtel de ville. Elle l’est encore après la Révolution, dans les premières années du XIXe siècle. Mais au lendemain de la révolution 1830, le « sang versé » par les combattants des journées de Juillet qui ont renversé le régime de Charles X sert d’argument pour éloigner du « centre de Paris » le lieu des exécutions qui se déroulent, à partir de 1832, à la périphérie, place de la barrière Saint-Jacques. Mais le trajet de la prison au supplice en devient beaucoup plus long, surtout quand, à partir de 1836, il faut parcourir cinq kilomètres de La Grande Roquette à la barrière Saint-Jacques. Dans un souci d’humanité, mais également en accord avec la sensibilité des élites auxquelles le spectacle de la mise à mort répugne, un décret du 29 novembre 1851 fixe le lieu d’exécution à l’entrée de la Grande Roquette : 69 condamnés à mort y seront guillotinés jusqu’en 1899, année où la prison est désaffectée. L’exécution se déroule ensuite à la porte de la prison de la Santé où se trouve dorénavant le dépôt des condamnés à mort : la première, celle du parricide Duchemin a lieu en 1909. Le transfert de la place de la Grève à la périphérie de la ville - les « barrières », en l'occurrence la barrière Saint-Jacques - a une valeur symbolique, rapidement mise en valeur par les adversaires de la peine capitale qui interprètent ce transfert comme une façon de cacher la guillotine... Victor Hugo, dans la préface (1832) du Dernier jour d'un condamné tire argument du rejet de la guillotine aux confins des murs de la ville : « À Paris, nous revenons au temps des exécutions secrètes. Comme on n'ose plus décapiter en Grève depuis juillet, comme on a peur, comme on est lâche, voici ce qu'on fait. On a pris dernièrement à Bicêtre un homme, un condamné à mort, un nommé Désandrieux, je crois ; on l'a mis dans une espèce de panier traîné sur deux roues, clos de toutes parts, cadenassé et verrouillé ; puis, un gendarme en tête, un gendarme en queue, à petit bruit et sans foule, on a été déposer le paquet à la barrière déserte de Saint-Jacques. Arrivés là, il était huit heures du matin, à peine jour, il y avait une guillotine toute fraîche dressée et pour public quelque douzaine de petits garçons groupés sur les tas de pierres voisins autour de la machine inattendue ; vite, on a tiré l'homme du panier, et, sans lui donner le temps de respirer, furtivement, sournoisement, honteusement, on lui a escamoté sa tête. Cela s'appelle un acte public et solennel de haute justice. Infâme dérision ! » Il reprend cet argument au procès de son fils Charles, devant la Cour d'assises de la Seine en 1851 : « Je croyais, dis-je, que la guillotine, puisqu’il faut l’appeler par son nom, commençait à se rendre justice à elle-même, qu’elle se sentait réprouvée, et qu’elle en prenait son parti. Elle avait renoncé à la place de Grève, au plein soleil, à la foule, elle ne se faisait plus crier dans les rues, elle ne se faisait plus annoncer comme un spectacle. Elle s’était mise à faire ses exemples le plus obscurément possible, au petit jour, barrière Saint-Jacques, dans un lieu désert, devant personne. Il me semblait qu'elle commençait à se cacher, et je l’avais félicitée de cette pudeur. Eh bien ! messieurs, je me trompais, M. Léon Faucher se trompait. (On rit.) Elle est revenue de cette fausse honte. La guillotine sent qu’elle est une institution sociale, comme on parle aujourd’hui. Et qui sait ? peut-être même rêve-t-elle, elle aussi, sa restauration. (On rit.) La barrière Saint-Jacques, c’est la déchéance. Peut-être allons-nous la voir un de ces jours reparaître place de Grève, en plein midi, en pleine foule, avec son cortège de bourreaux, de gendarmes et de crieurs publics, sous les fenêtres mêmes de l’hôtel de ville, du haut desquelles on a eu un jour, le 24 février, l’insolence de la flétrir et de la mutiler ! » Maxime Du Camp donne le même sens au transfert à la place de la Roquette : Maxime Du Camp. Paris, ses organes, ses fonctions et sa vie jusqu’en 1870, réed. Monaco, G. Rondeau, 1993, p. 319-320 « Au mois de juin 1851, après l’exécution de Viou, la place de la barrière Saint-Jacques est délaissée, et le 16 décembre de la même année, Humblot fut décapité au rond-point de la Roquette, à la porte de la prison où il avait attendu qu’on prononçât sur son pourvoi en cassation et son recours en grâce. Depuis cette époque, les vingt et un condamnés à mort qui, à Paris, ont subi leur peine, ont été décapités sur cet étroit emplacement, à un endroit qu’on peut facilement reconnaître à cinq dalles encastrées au milieu du pavage destiné à supporter d’aplomb les chevalets de l’échafaud. La place semble avoir été choisie avec un discernement particulier. On donne à la loi ce qu’elle exige, mais rien de plus. Si l’exemple existe dans ces terribles solennités de la justice, il est en sens inverse de celui qu’on voudrait atteindre. Puisque l’article 26 du code pénal, qui dit : « L’exécution se fera sur une des places publiques du lieu qui sera indiqué par l’arrêt de condamnation » n’a pas encore été abrogé, il faut que le châtiment soit public ; mais le temps n’est plus où les grands seigneurs, faisant revêtir la livrée à leurs gens, les forçaient à assister, place de la Grève, au supplice des criminels et leur disaient que c’était là une bonne école de moralisation pour les domestiques. On sait de quels éléments gangrenés et pourris se compose la masse des curieux qui se pressent à ces douloureux spectacles ; on n’ignore pas les scandales sans nombre qui se produisent dans cette agglomération de mauvais monde ; plus qu’autrefois on a aujourd’hui souci d’une certaine réserve, et, tout en obéissant au principe encore trop absolu de la législation, on lui arrache, au profit de la morale, tout ce qu’on peut lui dérober. Les hauts bâtiments du dépôt des condamnés et ceux de la maison des jeunes détenus sont un obstacle invincible à la curiosité malsaine de la population ; les arbres sont nombreux, pressés, feuillus, qui empêchent de voir ; l’échafaud, dressé presque contre les murailles de la prison, est en retrait, pour ainsi dire, et dissimulé autant que possible ; au lieu d’aller chercher le public, comme autrefois, de le prendre à témoin de l’acte suprême que la société se croit forcée d’accomplir, on le relègue, on l’écarte, on se cache de lui… » Pour en savoir plus : Notice de l’encyclopédie libre Wikipédia sur la prison de la Roquette et celle sur la prison de la Santé. Voir la notice biographique d’Alexandre Dumas sur l’encyclopédie libre Wikipédia. Lire les textes complets de Victor Hugo sur le site Victor Hugo contre la peine de mort de Danielle Girard (académie de Rouen).

De la place de la Grève à la Roquette (suite)

Source : Extrait d’Alexandre Dumas, Mes Mémoires, chap. 222.Le réveil de Vacher (1899)

Source : Collection du Musée de l'Histoire vivante – Montreuil.

Le Petit Journal. Supplément illustré, 15 janvier 1899 (Collection Musée de l’Histoire vivante – Montreuil) Joseph Vacher (1869-1898), inculpé d’une douzaine de meurtres, est jugé et condamné par la cour d’assises de l’Ain le 28 octobre 1898 et exécuté le 31 décembre suivant. Il avait violenté, mutilé et tué de jeunes adolescents, bergers ou bergères pour la plupart. Ce tueur en série – le « tueur de bergers » - avait échappé à la justice pendant plusieurs années en se déplaçant après chacun de ses crimes commis dans presque toute la France, dans des régions très éloignées les unes des autres. La marche au supplice a été l'objet de nombreuses descriptions ou représentations. À l’égal des comptes-rendus stéréotypés de la presse provinciale (cf. la page d'une exécution à Chartres ci-après), les journaux illustrés veulent faire vivre à leur public les derniers instants du condamné à mort : le réveil, la concertation avec l'aumônier, la toilette, le parcours conduisant à la guillotine. Pour le condamné et le lecteur, le moment du réveil est un des plus dramatiques : l’heure exceptionnelle, la présence des représentants de l’autorité font prendre immédiatement conscience que la grâce a été rejetée et qu’il s’agit maintenant de se préparer pour aller au supplice. M. Claude, chef de la police de sûreté de Paris, fait une description économe de ces derniers instants, que l'on pourra comparer avec le récit du même sur l'exécution de Troppmann. Extrait des Mémoires de Monsieur Claude, chef de la police de sûreté sous le Second Empire, présentés par Sylvain Goudemare, Paris, Arléa, 1999, chap. XVIII. Les trois cellules de la Roquette, p. 175-178. "…Jamais les condamnés de la Roquette ne sont en contact avec un condamné à mort ; à l’heure de son exécution, sa route est réglée à l’avance ; elle est invariable pour tous. Les volets des cours sont hermétiquement clos, pour qu’on n’aperçoive ni le patient, ni son funèbre cortège. La consigne est donnée pour qu’aucun détenu ne sorte de sa cellule. Ce matin-là, la Roquette est en deuil. C’est vers le bâtiment de l’infirmerie, dont les murs touchent la rue Vacquerie, que commence, à partir des trois cellules, la route du condamné à mort pour se rendre à l’échafaud. Après avoir franchi le préau à arcades, le patient parvient à un escalier à vis, dont la spirale rappelle les marches tournantes et les assises architectoniques des édifices du Moyen Âge. Oh ! cet escalier en colimaçon ! Il semble avoir été construit pour rappeler les époques les plus terribles, les plus sombres et les plus barbares. Ses marches sont si hautes qu’elles doivent causer d’insupportables angoisses aux malheureux qui ne peuvent que fléchir dans l’épouvante qui les accable. Que de fois cette spirale de pierres noires a dû être cramponnée (176 ->) par les condamnés trébuchant, à bout de remords, affolés de terreur. Après cet escalier, le condamné franchit un couloir où sont les dortoirs ; il redescend pour entrer dans la salle dite du dépôt. C’est au dépôt que se fait sa toilette, sur un escabeau, toujours le même depuis trente ans. Ah ! si cet escabeau pouvait parler ! Dès que le condamné est sorti de sa cellule pour entrer dans cette chambre de toilette, il n’appartient plus au directeur de la prison, il appartient au bourreau, qui vient de faire dresser pour lui, au-dehors, et sa machine et son couperet. M. de Paris a en mains un ordre qui le rend maître absolu de sa capture. En vertu de cet ordre, l’exécuteur des hautes œuvres se présente au directeur, qui lui abandonne le patient. Lorsque le bourreau aborde le condamné, ayant à ses côtés son aumônier et ses deux gardiens, l’exécuteur l’appelle par son nom. Ordinairement, le condamné se tait. L’exécuteur lui met la main sur l’épaule et lui dit, comme s’il lui avait répondu : « Au nom de la loi, vous m’appartenez. » L’exécuteur signe un reçu, qu’il remet au directeur pendant que le condamné s’apprête à suivre l’exécuteur jusque sur la fatale machine, n’ayant plus qu’une étape à faire, avant d’aller à la mort, à sa chambre de toilette. C’est là que l’exécuteur prend, à l’égard du patient, ses dispositions et ses précautions. Un exécuteur de Paris a adopté un système fort simple, qui remplace, au moment du supplice, les ligaments de la camisole de force. Les mains du condamné sont liées dans le dos, ses pieds sont attachés l’un à l’autre par une courroie assez longue pour rendre la marche possible. Une troisième courroie va des mains aux pieds ; de cette façon, le patient marche parfaitement droit ; tout autre mouvement du corps se communique aux pieds et provoque forcément le trébuchement. En sortant de la chambre de toilette du dépôt, le condamné n’a plus que quelques pas à faire pour terminer sa funèbre excursion, qui n’a duré que trop longtemps." M. Claude inspire un rapport du service de sûreté parisienne adressé au ministère de l'Intérieur le 27 juin 1870 qui suggère de se concerter avec l'exécuteur sur les réformes à introduire en faveur des condamnés à mort dans les derniers instants de leur supplice, « afin d'abréger d'autant la durée de leurs souffrances morales », estimant que l'on peut faire passer le temps de préparation de 30 à 15 minutes. Parmi les mesures proposées, l'arrêté du préfet de police de Paris du 6 juillet 1870 retient la suppression de la camisole de force (qui demandait beaucoup de temps à être enlevée et remise) et la décision de faire couper les cheveux dès le moment de la condamnation à mort. Pour en savoir plus : Voir la notice biographique de Joseph Vacher sur l’encyclopédie libre Wikipédia, la bibliographie sur le site Criminocorpus et lire le dossier complet du procès de Vacher sur le site des Archives départementales de l'Ain.

Le dernier voyage de Castaing (1823)

Source : Archives de la préfecture de police, DB/142.

L’Expiation, gravure des Causes célèbres de tous les peuples, par Armand Fouquier, Paris, Lebrun, vol. 6, n° 248, p. 16. (Archives de la préfecture de police, DB/142) Edme-Samuel Castaing (1797-1823), médecin, est condamné par la cour d’assises de la Seine le 17 novembre 1823, pour avoir empoisonné les frères Hippolyte et Auguste Ballet. Il est exécuté le 6 décembre 1823. Les victimes et l’accusé appartenant à la bonne société parisienne, comme le mode opératoire (l’usage de substances vénéneuses) donnent une grande audience au procès. Tant que l'exécution se déroule place de la Grève ou aux barrières Saint-Jacques, le condamné quitte sa prison (la Conciergerie ou Bicêtre) pour un long parcours à travers la ville, comme cela se faisait dans les siècles passés dans un souci d'édification : l'exposition au public veut montrer que le criminel va être retranché du corps social par le châtiment suprême. Le remplacement de la charrette par « le panier à salade » et surtout l’exécution près de la prison à partir du milieu du XIXe siècle supprime ce parcours humiliant pour le condamné. Alexandre Dumas évoque ainsi le parcours et l'exécution de Castaing dans ses Mémoires, chap. XCI. "Non, je n'assistai point à l'exécution ; car, je l'avoue, ce me serait chose impossible à supporter qu'un pareil spectacle ; et, pourtant, de Castaing à Lafourcade, les vingt-huit années écoulées ont été fécondes, malgré cette peine de mort, qui devrait réprimer et qui ne réprime pas ! Hélas ! pendant ces vingt-huit années, combien de grands coupables ont passé sur la route qui conduisait alors de la Conciergerie à la place de Grève, et qui conduit aujourd'hui de la Roquette à la barrière Saint-Jacques ! Le 6 décembre, à sept heures et demie du matin, Castaing fut amené de Bicêtre à la Conciergerie. Un instant après, le greffier entra dans sa prison et lui annonça le rejet de son pourvoi. Derrière le greffier parut l'abbé Montès. Alors, Castaing se mit à prier, et pria longuement et religieusement. Pendant tout le temps qu'il passa dans le vestibule de la Conciergerie, et qu'on le prépara au supplice, il ne prononça pas un seul mot. En montant dans la charrette, en jetant un regard sur cette foule immense qui l'attendait, ses joues, devenues pourpres subitement, passèrent peu à peu à une pâleur mortelle. Au pied de l'échafaud seulement, il releva sa tête, qui, durant tout le trajet, était restée penchée sur sa poitrine ; puis, après avoir encore promené son regard sur la foule, comme il avait fait en sortant de la Conciergerie, il se mit à genoux au pied de l'échelle, et, lorsqu'il eut embrassé le crucifix d'abord, ensuite le digne ecclésiastique qui le lui présentait, il monta sur l'échafaud, soutenu par les deux aides de l'exécuteur. Tandis qu'on le liait sur la planche fatale, deux fois, bien visiblement, ses yeux se levèrent au ciel ; puis, à deux heures un quart, le quart sonnant, sa tête tomba. Castaing venait d'éprouver cette sensation mortelle qu'il n'avait osé définir à l'audience, quand il avait porté sa main à son cou. Castaing – aux pieds de Dieu –, coupable, recevait son pardon ; innocent, se faisait accusateur. Il avait demandé à voir son père pour recevoir sa bénédiction in extremis ; cette grâce lui fut refusée. Il réclama, alors, cette bénédiction par écrit. Elle lui fut envoyée ainsi, mais ne lui arriva que passée au vinaigre. On craignait que la bénédiction paternelle ne cachât quelque poison, à l'aide duquel Castaing trouvât moyen de ne pas payer sa dette à l'échafaud. Tout était fini à deux heures et demie, et ceux qui voulurent avoir la comédie après le drame eurent encore le temps d'aller, de la place de Grève, prendre leur poste à la queue du Théâtre-Français. – Le même jour, 6 décembre 1823, on jouait L'Ecole des vieillards." Pour en savoir plus : consulter la bibliographie sur le site Criminocorpus et lire le texte complet d’Alexandre Dumas sur le site Alexandre Dumas et deux siècles de littérature vivante.

L’exécution de Berland et Doré (27 juillet 1891) : la sortie de la Roquette

Source : Collection du Musée d’histoire vivante – Montreuil.Le Petit Journal. Supplément illustré, 8 août 1891 (Collection Musée de l’Histoire vivante – Montreuil) Depuis le milieu du 19e siècle, l'exécution à Paris se fait place de la Roquette, jouxtant le dépôt des condamnés de la Grande Roquette. Dès l’ouverture de la porte de la prison le condamné, suivi des autorités en charge du bon déroulement de l’exécution, soutenu par les aides de l’exécuteur et l’aumônier de la prison, découvre l’instrument du supplice dressé à quelques mètres.

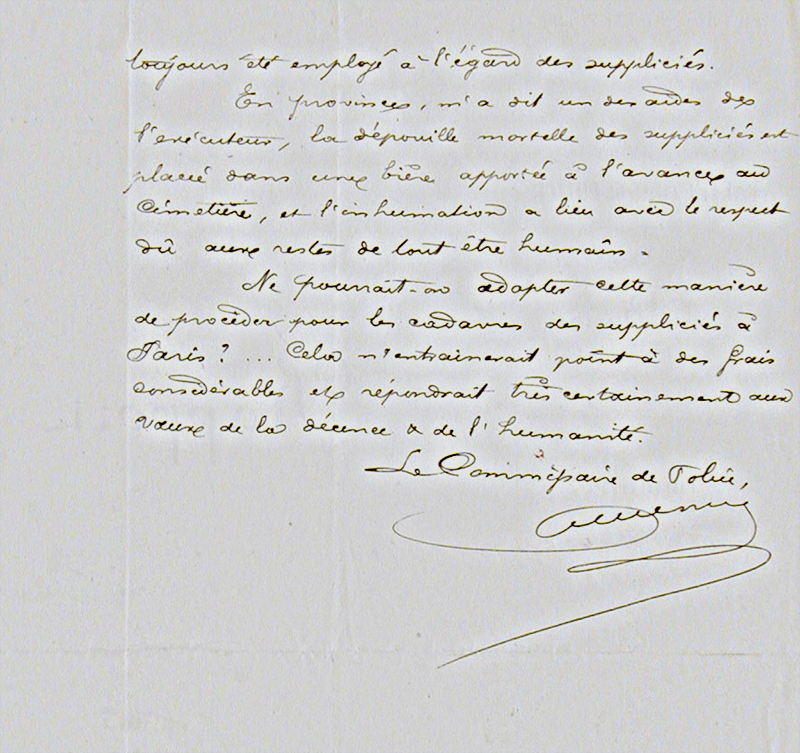

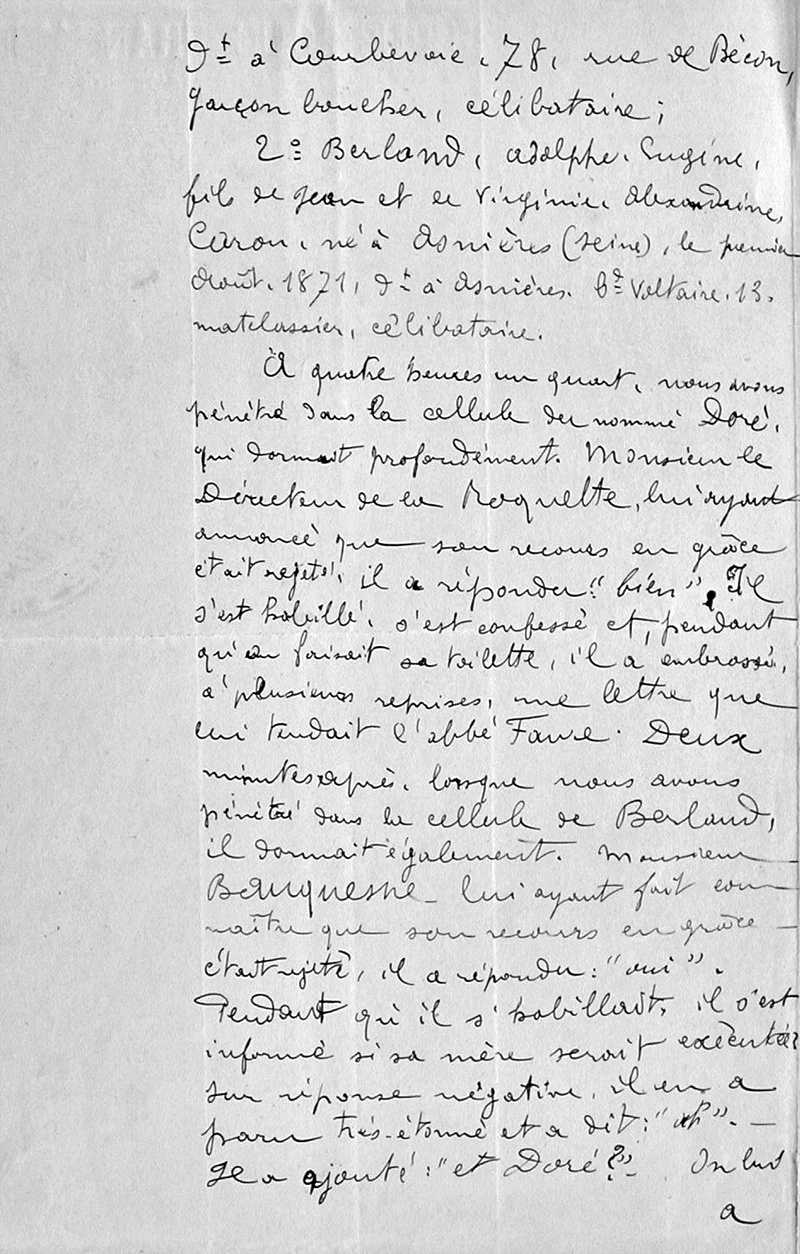

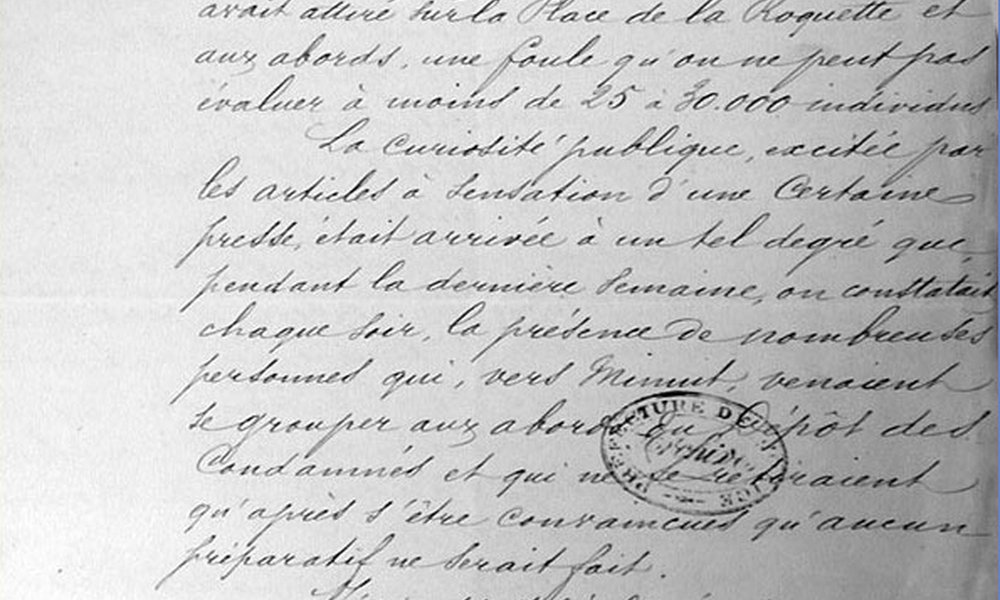

L’exécution de Berland et Doré (27 juillet 1891) : le procès-verbal de police

Source : Archives de la préfecture de police de Paris, BA/887.Procès-verbal d’exécution capitale des nommés Doré et Berland, 27 juillet 1891 (Archives de la préfecture de police de Paris, BA/887) Gustave-Georges Doré (1872-1891), garçon boucher à Courbevoie et Adolphe-Eugène Berland (1871-1891), matelassier à Asnières, ont été condamnés à mort par la cour d’assises de la Seine le 13 juin 1891 pour l’assassinat d’une vieille femme à Courbevoie. Le procès-verbal d’exécution a un contenu très formalisé, comportant toujours les mêmes informations dans un ordre respecté à l’identique pour chaque cas. Il débute par la mention de la date et de l’heure, puis après le rappel de la réquisition du parquet et de l’arrêt d’assises, annonce le transport du policier au greffe de la prison où le rédacteur prend note sur le registre d’écrou de l’identité du ou des condamnés. Il décrit ensuite le transport à la cellule du condamné, l’annonce à ce dernier de son exécution, cette dernière étant décrite avec économie, sauf s’il y a des incidents. Les vœux et dernières paroles du condamné sont relevés. L’exécution terminée, on constate le transport du corps au cimetière de Gentilly.

L’exécution de Berland et Doré (27 juillet 1891) : le procès-verbal de police (suite)

Source : Archives de la préfecture de police de Paris, BA/887.L’exécution de Berland et Doré (27 juillet 1891) : le procès-verbal de police (fin)

Source : Archives de la préfecture de police de Paris, BA/887.L’exécution de Berland et Doré (27 juillet 1891) : articles de presse

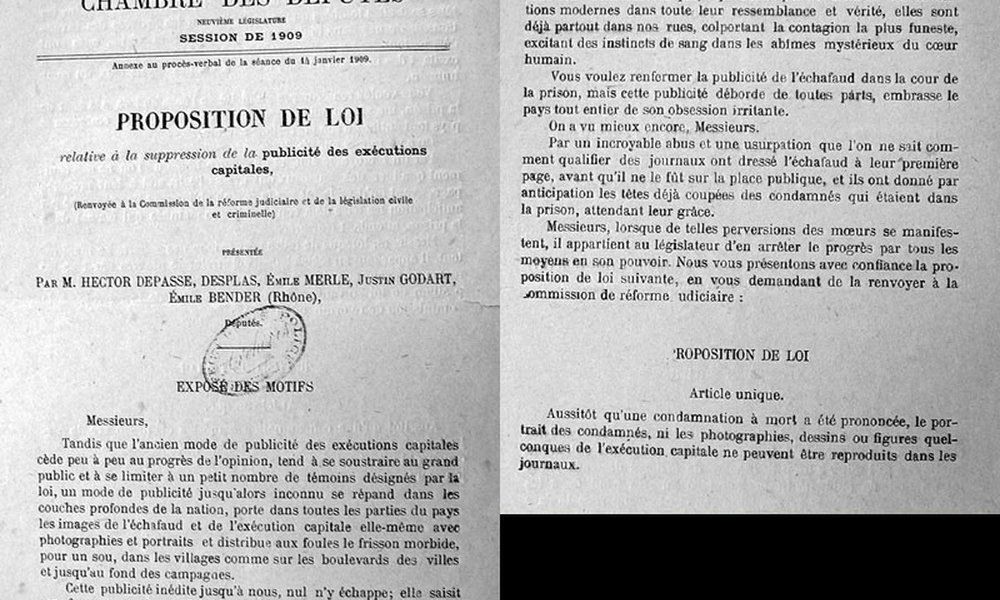

Source : Archives de la préfecture de police de Paris, BA/887.Extraits des journaux Le Monde, 25 juillet 1891 et Le Rappel, 26 juillet 1891 (1891 (Archives de la préfecture de police de Paris, BA/887) Généralement, les récits d’exécution sont économes de mots et se rapprochent du procès-verbal de police, surtout après le milieu du XIXe siècle, quand autorités et élites répugnent de plus en plus à mettre en avant le spectacle de la guillotine. Les journalistes de la « grande presse » s’arrêtent davantage sur deux aspects : d’une part, la quête d’informations sur l’attitude du condamné pendant son séjour à la Grande Roquette, dans l’attente de l’issue de son recours en grâce, et, d’autre part, la vigilance quant à l’imminence du moment de l’exécution. Au premier chef, il s’agit de publier les paroles supposées, les écrits et lettres des condamnés, en jouant sur le contraste du « monstre » qui a tué et de l’être humain qui a une famille et cherche à échapper à la mort. Au second, bien moins que le déroulement technique de l’exécution, on décrit longuement la foule en attente du spectacle qui va être donné. C’est cet aspect qui est présent dans les deux articles cités. Tout en alimentant l’avidité des spectateurs en supputant à l’avance la date de l’exécution, en publiant des articles sur le crime et le condamné, la presse se donne le beau rôle en critiquant la foule venue au spectacle. Pour la presse hostile à la peine capitale, comme Le Rappel, cette « fête de nuit » est un argument de plus en faveur de l’abolition.

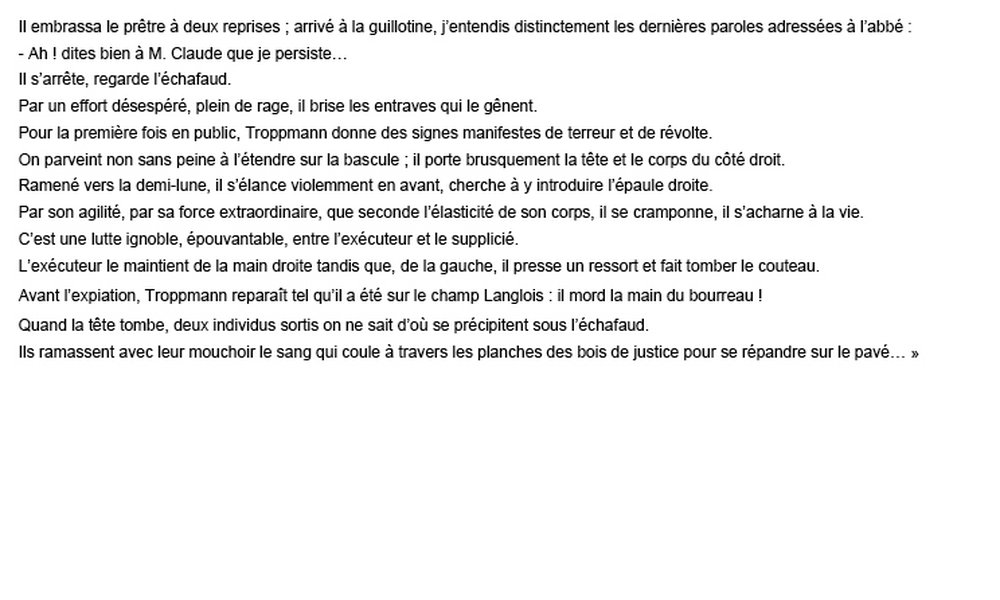

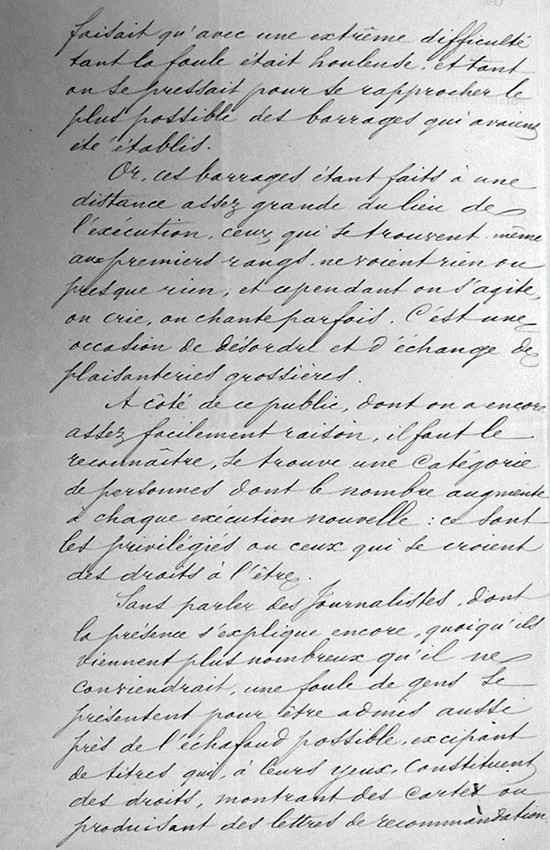

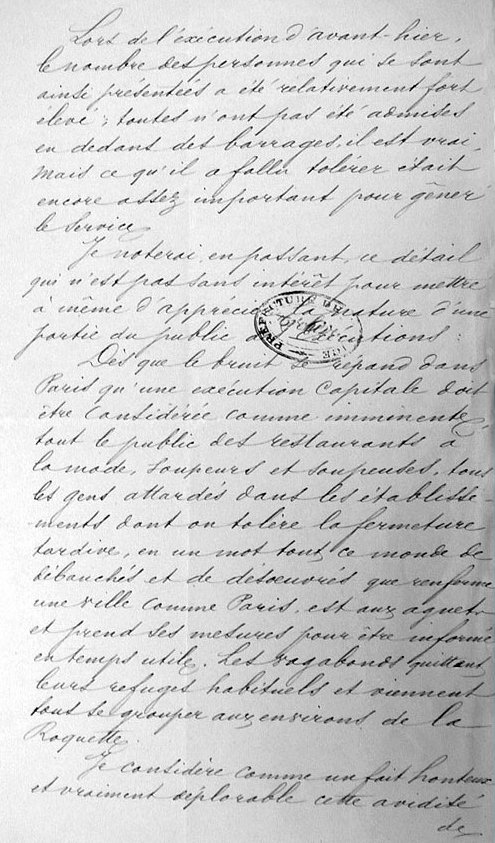

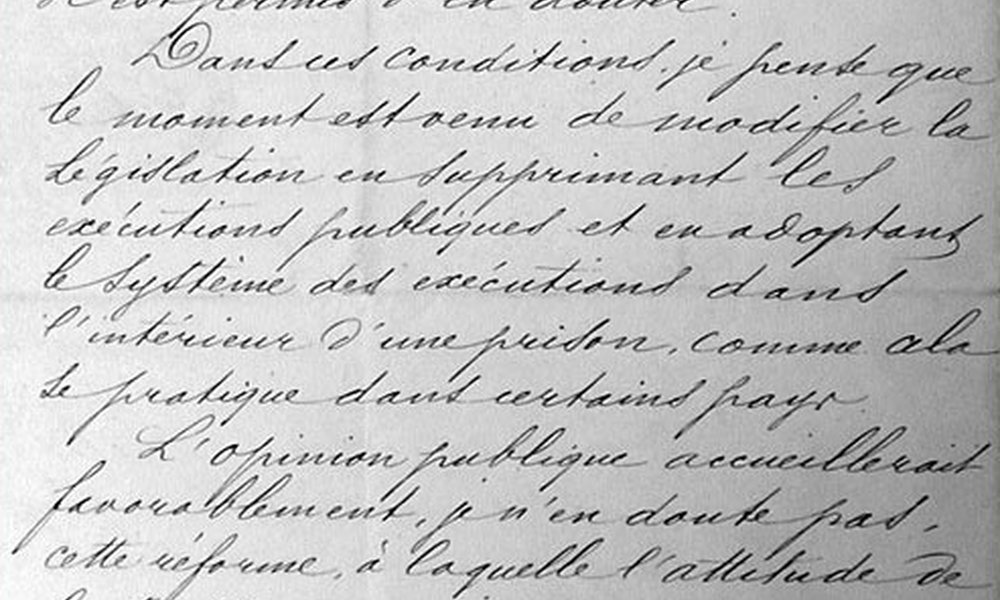

L’exécution de Berland et Doré (27 juillet 1891) : le spectacle

Source : Archives de la préfecture de police de Paris, BA/887.Rapport de police, signé Félix, 22 juillet 1891 ((Archives de la préfecture de police de Paris, BA/887) Habituée aux foules, parfois nombreuses, venant assister aux exécutions et craignant d’éventuels débordements, la préfecture de police de Paris prend à l’avance ses précautions, et organise un dispositif de surveillance des abords de la place de la Roquette lorsque la rumeur commence à faire venir les curieux désireux de « réserver leur place ». Le rapport rend compte d’une rafle qui a été effectuée, à la grande satisfaction des commerçants du quartier, parmi les prostituées et souteneurs qui n’ont d’ailleurs que peu de chemin à faire pour venir, puisqu’ils résident dans les « bouges » des rues voisines. Dans tous les rapports de police comme dans les articles des observateurs hostiles à la publicité des exécutions capitales, on trouve cette allusion à la « tourbe » malfaisante des « filles » et de leurs souteneurs venant faire la fête tout en souhaitant dire un dernier adieu à l’un des leurs, en espérant que ce dernier fera bonne figure sur la « bascule à Charlot ».

L’exécution de Berland et Doré (27 juillet 1891) : le spectacle (suite)

Source : Archives de la préfecture de police de Paris, BA/887.L’exécution de La Pommerais (9 juin 1864) par Villiers de l’Isle Adam

Source : Le Figaro, 23 octobre 1883.

Récit de l’exécution de La Pommerais par Villiers de l’Isle Adam, Le Figaro, 23 octobre 1883. Auguste de Villiers de L’Isle-Adam (1838-1889), écrivain proche du symbolisme, avait la réputation de fréquenter les exécutions. Edmond Couty de La Pommerais (1830-1864), médecin parisien, est condamné le 16 mai 1864 par la cour d’assises de la Seine, pour avoir empoisonné à la digitaline sa maîtresse et sa belle-mère afin de s’approprier un héritage. La description des derniers instants du condamné, du réveil à l’exécution, correspond parfaitement à la réalité. Villiers de L'Isle-Adam mentionne la présence du docteur Velpeau qui aurait demandé à son confrère supplicié d'ouvrir les yeux quand il l'appellerait une fois sa tête coupée : la question du temps de survie après la chute du couperet préoccupe pendant longtemps les milieux médicaux. Pour en savoir plus : Voir la notice biographique de Villiers de L’Isle Adam sur l’encyclopédie libre Wikipédia, la bibliographie sur le site Criminocorpus et lire le texte sur le site Victor Hugo contre la peine de mort de Danielle Girard (académie de Rouen).

L’exécution de La Pommerais (9 juin 1864) par Villiers de l’Isle Adam (suite)

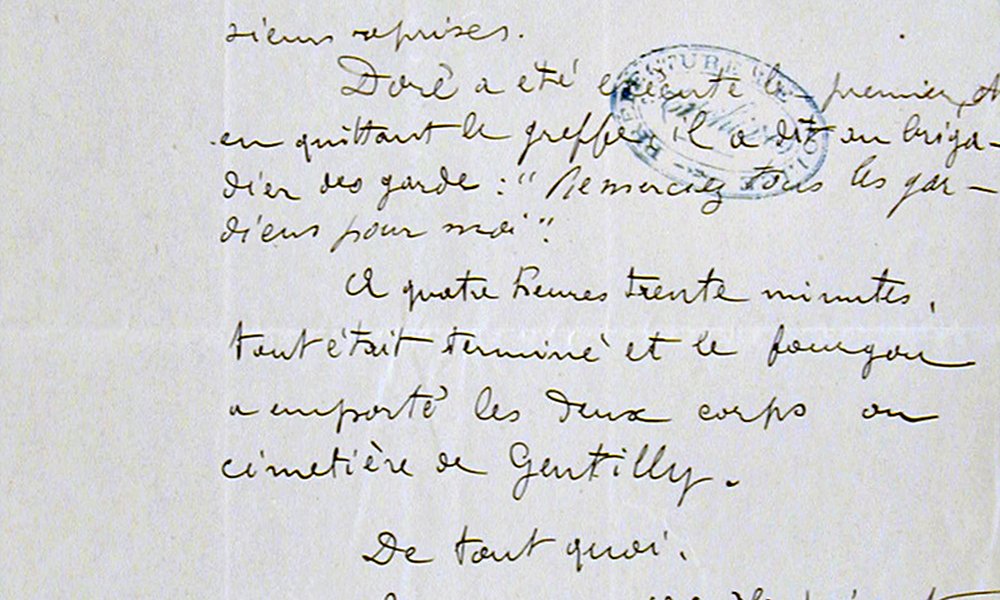

Source : Le Figaro, 23 octobre 1883.L’exécution de Troppmann (19 janvier 1870)

Source : Extrait des Mémoires de Monsieur Claude, Paris, Arléa, 1999, chap. XXXI, p. 311-313.