La première description de la maison d’arrêt de Basse-Terre, désignée sous le terme de « geôle », est le compte-rendu d’une visite de l’établissement en date du 25 mars 1805 (4 Germinal An XIII) réalisée par Antoine René Constance Bertolin, commissaire de justice de la Guadeloupe. À cette date, les locaux de la geôle se répartissent entre le tribunal de première instance et la prison elle-même. Toutefois, l’établissement ne se situe pas encore à l’emplacement de l’actuelle maison d’arrêt de Basse-Terre, c’est-à-dire au n°6 du boulevard Félix Éboué. Un plan de la ville de Basse-Terre dressé en 1787 signale que la geôle primitive se situait sur le front de mer, tout près de l’embouchure de la rivière aux herbes.

D’après Frédéric Régent, les premiers Français débarquent en Guadeloupe en 1635. Si les débuts de la colonisation sont marqués par l’utilisation d’engagés européens qui doivent travailler trois ans sous les ordres de leurs maîtres, ceux-ci sont rapidement remplacés par des esclaves venus d’Afrique. Ils s’avèrent effectivement plus résistants aux maladies tropicales et demeurent sous le joug de leurs maîtres pour une durée indéterminée. En 1699, les maîtres emploient en Guadeloupe 6 185 esclaves contre 28 engagés. Dès la fin du XVIIe siècle, la société coloniale guadeloupéenne se structure autour de trois grandes catégories de population : les Blancs, les « nègres » ou Noirs et les « gens de couleur », libres ou non libres. Cette ségrégation, qui place les Blancs tout en haut de l’échelle sociale, et le contexte d’économie servile de la colonie impactent profondément le fonctionnement de la geôle de Basse-Terre. Outre sa fonction carcérale classique, elle constitue également un instrument de répression contre les esclaves au service des maîtres et du gouverneur de la colonie. Pour Bruno Maillard, la condition des esclaves dans les prisons coloniales à cette époque est sans conteste bien plus éprouvante que celle qu’ils subissent sur les habitations de leurs maîtres. Au nom d’une « loi d’airain des prisons », principe selon lequel la situation matérielle des prisonniers doit demeurer inférieure à celle des classes les plus défavorisées de la société, le régime carcéral des esclaves est redoutable afin de les dissuader de commettre tout acte d’indiscipline. Il est toutefois difficile de connaître précisément le sort des esclaves et, par extension, celui des autres catégories de prisonniers dans la geôle de Basse-Terre durant la période de l’esclavage, car les archives de la Guadeloupe ont brulé en 1955. Seuls quelques rares fonds conservés aux Archives départementales de la Guadeloupe et aux Archives nationales d’outre-mer permettent de découvrir son fonctionnement de la première moitié du XIXe siècle jusqu’à la seconde moitié du XXe.

1. La geôle de Basse-Terre

Plan du chapitre

L’ancienne geôle de Basse-Terre

Le bourg de Basse-Terre a été fondé en 1649 par le gouverneur de la Guadeloupe, Charles Houel. À partir de 1734, la ville dispose d’un commissaire de police et le plan dressé en 1787 signale l’existence d’une geôle ainsi que d’un « bagne ». Ce bagne est installé sur le front de mer, à côté de la batterie des Carmes. D’après Anne Pérotin-Dumon, on y enferme aussi bien « un marin ivre qu’une vache vagabonde : c’est donc une sorte de “dépôt”. » Ainsi, la véritable prison de Basse-Terre n’est pas son bagne, mais sa geôle.

L’ordonnance criminelle du 26 août 1670 exige des concierges ou des geôliers qui dirigent les prisons du royaume de France qu’ils sachent lire et écrire afin qu’ils puissent renseigner les registres d’écrou. Pour le reste, ils disposent d’un pouvoir très étendu et n’hésitent pas à en abuser. Comme en témoigne celui de la geôle de Basse-Terre qui s’est octroyé beaucoup d’espaces, notamment au niveau du premier bâtiment qui accueille les locaux du tribunal. On pénètre au rez-de-chaussée de ce bâtiment par la « salle basse », qui fut tout d’abord occupée pour les audiences de la sénéchaussée. Le concierge l’a reconvertie en salle à manger pour sa famille et les prisonniers « en pension ». À droite de cette salle se situe l’ancien siège de la chambre criminelle devenu la chambre à coucher de la fille du concierge et le lieu de dépôt des archives. Plus au fond, à gauche, se situe l’ancienne chambre des avocats transformée en cuisine du concierge. À l’étage se situe la « grande salle », autrefois « salle du conseil », où siège le tribunal de première instance. Mais en dehors des audiences, cette salle est utilisée par le concierge comme « lieu public pour les blancs détenus » et leurs visiteurs, c’est-à-dire comme un véritable « cabaret ». De ce fait « le plancher ainsi que les tables et bancs sont couverts d’effets […] appartenant aux détenus, d’où il résulte le désordre le plus indécent. » À droite de cette salle se situe l’ancienne chambre particulière du conseil devenue une infirmerie. Enfin, plus au fond, à gauche, se situe l’ancienne buvette du conseil qui fait office de chambre à coucher pour le concierge. Ainsi, ce premier bâtiment qui était à l’origine occupé par les tribunaux a été peu à peu « envahi » par le concierge qui s’est approprié la quasi-intégralité des pièces pour son propre usage.

Le second bâtiment est séparé du premier par une cour qui donne accès à la prison. On y entre par une porte dont la clé est « gardée par un nègre esclave appartenant au concierge ». Une fois passée cette porte, quatre marches permettent d’accéder à un préau de « médiocre grandeur » dans lequel sont concentrés tous les prisonniers durant la journée. Le rapport note qu’aucune séparation n’est effectuée entre eux : Blancs, Noirs, prisonniers de guerre et criminels de droit commun sont mélangés et cohabitent donc durant le jour.

Un corps de logis cerne cette cour. Son rez-de-chaussée est occupé par huit cachots : « un est occupé par un blanc interdit pour cause de folie, trois servent de logement à des nègres domestiques, quatre enferment des prisonniers au secret et ceux punis par la police intérieure de la geôle ». Au fond, face à l’entrée, se situe une pièce éclairée par une fenêtre munie d’une grille qui donne sur une rue étroite aboutissant à la mer : il s’agit du logement initial du concierge qui a été transformé en une salle où les prisonniers peuvent boire « sans distinction de couleur ou de moralité ». À côté se situe une porte qui donne sur l’extérieur et qui est utilisée pour le service de la geôle ainsi que pour faire entrer ou sortir les détenus. Face à cette entrée se situe les latrines qui sont particulièrement malodorantes : « la puanteur infecte qui s’en évapore et les maux qui en résultent se décrivent difficilement. » Ces latrines sont effectivement installées sur un sol plat et l’eau d’une fontaine qui traverse la cour afin d’en nettoyer les excréments les fait tout au contraire flotter… L’étage est divisé en cinq parties. La première, située à droite en entrant, est réservée aux prisonniers et aux prisonniers de guerre Blancs. Dans une petite pièce sont concentrés les officiers mariniers et une autre accueille les officiers prisonniers de guerre Blancs. À gauche de cette pièce se situe la chambre des « blancs prévenus de délit ». Enfin, la dernière pièce est occupée par les « nègres et prisonniers de guerre [Noirs] ». La geôle de Basse-Terre ne permet ainsi d’exercer une ségrégation entre Blancs et Noirs que la nuit, lorsque les prisonniers sont bouclés dans leurs dortoirs où les « toits sont si abandonnés qu’il pleut partout ».

Un outil de répression contre les esclaves

En 1805, l’établissement accueille 153 détenus : 118 sont des prisonniers de guerre dont respectivement 15 officiers, 86 soldats et matelots Blancs et 17 soldats et matelots Noirs. Le reste de l’effectif est constitué de 4 « blancs prévenus de délit », 2 « nègres prévenus de délit », 16 « nègres divagants », 10 « nègres à la chaîne » et 3 « Américaines ».

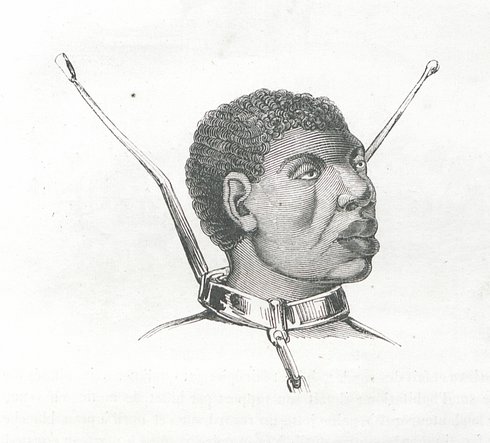

Comme l’a analysé Marie Houllemare, l’effectif des esclaves dans les geôles coloniales est surtout constitué au XVIIIe siècle par des fugitifs accusés de marronnage (c’est-à-dire qui se sont évadés des habitations de leurs maîtres). Suite à leur capture, ils sont emprisonnés moyennant la remise d’une prime à leur ravisseur. Et pour pouvoir les récupérer, leurs maîtres doivent rembourser cette prime ainsi que leurs frais d’incarcération.

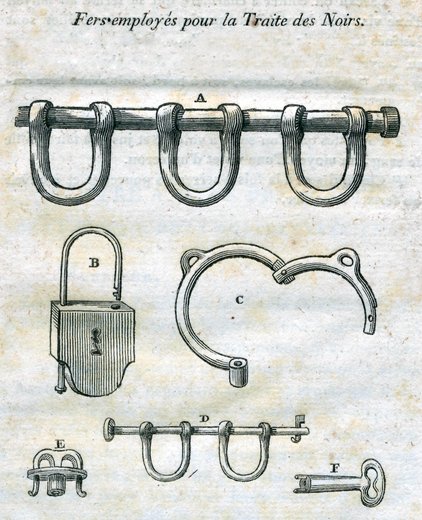

Ceux qui récidivent peuvent être condamnés à la peine de la « chaîne publique ». Inventée au cours du XVIIIe siècle, elle permet de soumettre la main-d’œuvre des esclaves aux travaux publics de la colonie. L’article 38 du Code noir de 1685 prévoit différents types de mutilations contre les esclaves dont la fuite est supérieure à un mois : à la première tentative, ils ont les oreilles coupées et l’épaule marquée au fer rouge d’une fleur de lys ; à la seconde, ils ont le jarret coupé et leur autre épaule est également marquée ; enfin, à la troisième, ils sont punis de mort. Le recours à la chaîne permet de commuer ces condamnations à mort et ces mutilations en peine de travaux forcés et de faire ainsi réaliser d’importantes économies au royaume. Les esclaves condamnés à la chaîne sont incarcérés dans des « bagnes », lieux réservés aux condamnés à la peine des travaux forcés en France hexagonale à la suite de l’ordonnance royale du 27 septembre 1748 portant réunion du corps des Galères à celui de la Marine. Après le désarmement des galères, les galériens furent maintenus dans des « bagnes et salles de force » dont les trois plus importants furent ceux de Brest, Toulon et Rochefort. L’ordonnance précise que les bagnes peuvent accueillir des forçats ainsi que des esclaves et qu’ils doivent être employés aux travaux de « fatigue des arsenaux ».

Le Code pénal de 1791 soumet ensuite les forçats à la peine des fers, c’est-à-dire à des travaux forcés au profit de l’État dans des maisons centrales de force ou des ports, des arsenaux et des mines. Les condamnés à la peine des fers, qu’ils soient esclaves ou libres, sont donc également incarcérés dans des bagnes.

En conclusion de son rapport, Bertolin note que la geôle de Basse-Terre est occupée par un grand nombre de prisonniers offrant des profils très différents : des prisonniers de guerre (officiers, marins, soldats Blancs et Noirs), des esclaves coupables de marronage et de vagabondage, des esclaves soumis à la chaîne, des condamnés aux fers par jugement des tribunaux et des prisonniers Blancs arrêtés pour dettes.

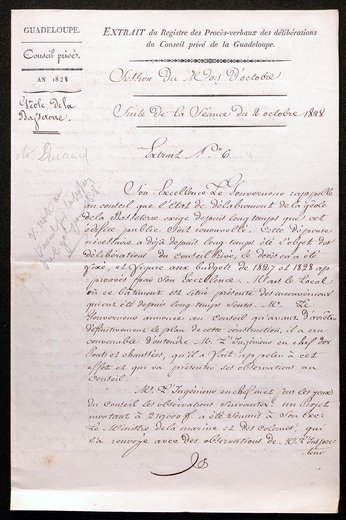

Si la geôle offre des conditions d’hébergement très confortables pour son concierge, la situation est très différente pour les prisonniers qui y subissent des conditions de détention déplorables. La situation sanitaire est si catastrophique que le gouverneur de la Guadeloupe écrit au ministre des Colonies le 20 avril 1828 pour l’alerter :

« La geôle de la Basse-Terre est dans un état difficile à décrire : les prisonniers y sont au supplice en attendant leur jugement, ce qui n’est pas moins injuste qu’inhumain ; et cependant, comment améliorer leur position, jusqu’à ce qu’une geôle vaste et d’une distribution adaptée aux localités remplace le cloaque infect et malsain où ils se trouvent détenus ? »

En 1829, la somme de 45 000 francs est approuvée par le Conseil privé de la Guadeloupe pour que des travaux de reconstruction soient entrepris pour les geôles de Basse-Terre et de Pointe Pitre qui, elle aussi, « continue de tomber en ruine ». Mais cette somme est totalement insuffisante suite aux destructions causées par le passage d’un ouragan la même année. Les dégâts sont tels que « les détenus sont confusément entassés, sans distinction d’âge, de sexe, ni de couleur, et quelle que soit la nature de leurs crimes ou délits. Dans cet état, il engendre parmi eux de graves maladies auxquelles plusieurs ont déjà succombé. Suivant l’opinion du Conseil, une longue détention dans une prison aussi insalubre équivaudrait à une condamnation à la peine capitale. »

Ainsi, de l’aveu même du Conseil privé de la Guadeloupe qui est présidé par le gouverneur de la colonie, une incarcération dans la geôle de Basse-Terre équivaudrait peu ou prou à partir d’une certaine durée à une condamnation à mort. Il est donc nécessaire de la reconstruire de toute urgence.

La nouvelle geôle de Basse-Terre

La décision est donc prise en 1829 d’édifier une nouvelle geôle à Basse-Terre. La reconstruction de la « geôle neuve de Basse-Terre » entraîne la destruction de trois « cases de nègres du Roi » prénommés Martial, Honoré et La fortune qui sont employés à la direction des ponts et chaussées. Chacun d’entre eux se voit allouer la somme de 100 francs afin de se procurer les matériaux nécessaires à la reconstruction d’une nouvelle case. Le terrain sur lequel ils étaient installés appartient à la colonie et est délimité par l’enclos du palais de justice et par la rue du gouvernement. C’est donc sur ce terrain qu’est édifié la nouvelle geôle d’après un projet établi par l’ingénieur en chef de la Guadeloupe. Outre d’être proche du palais de justice, ce terrain a l’avantage d’être pourvu en eau, puisqu’un canal le traverse, et il est bien aéré.

L’entrée dans la nouvelle geôle s’effectue par une porte creusée dans le mur d’enceinte qui fait face au palais de justice. On emprunte ensuite un escalier qui permet d’accéder à une cour flanquée à droite et à gauche de deux petits bâtiments destinés aux servitudes (cuisine, magasin et logements des domestiques). Un grand bâtiment doté d’un étage se situe au fond de cette cour : on y trouve au rez-de-chaussée un vestibule, un corps de garde, le greffe et une petite prison adjacente pour le service du greffier, le logement et le bureau du concierge ainsi que deux bagnes pour hommes et femmes. À l’étage de situent les prisons pour les prisonniers Blancs hommes et femmes. À l’arrière de ce bâtiment se situe une vaste cour divisée par une double barrière en deux préaux pour les hommes et les femmes. À l’intérieur, deux bâtiments disposent chacun d’un étage : il s’agit de la prison des esclaves au rez-de-chaussée et de celle des « hommes de couleur libres » à l’étage. Ainsi, à l’inverse de l’ancienne geôle, la nouvelle permet une ségrégation stricte de jour comme de nuit entre prisonniers Blancs et Noirs.

La geôle dispose également de deux cachots pour les hommes et de deux autres pour les femmes, précédé chacun d’une petite cour. Pour faire face aux tremblements de terre, tous les bâtiments ont été couverts au moyen « d’une plateforme en béton appliquée sur un plancher en charpente. De plus, des tirants en fer forgé relie[ent] les diverses parties de ces planchers de même que celles des planchers intermédiaires, soit entre elles, soit avec les murs de [?]. » Le directeur de l’inspection générale des travaux maritimes du ministère de la Marine et des Colonies approuve ce projet d’un coût total de 280 000 francs, moyennant quelques modifications mineures.

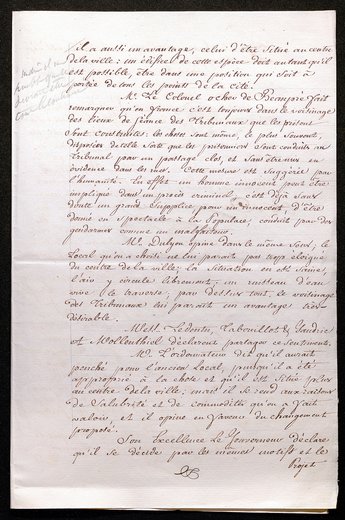

Le rapport d’une tournée d’inspection du procureur général de Basse-Terre, Marc-Alexandre Fourniols, réalisée en 1844 offre un rare témoignage sur le fonctionnement de la geôle de Basse-Terre :

« Je me suis donc rendu à la geôle, j’en ai traversé les cours au milieu de cette troupe d’oisifs, de condamnés correctionnels ou réclusionnaires, dont toute l’activité s’use sur le lit commun de la chambrée, soit dans des jeux de cartes ou de dés, qui échappent à la surveillance des gardiens, soit dans de futiles et immorales conversations. Le seul travail de quelques-uns de ces hommes qui pour la plupart sont forts et ont des métiers, consiste à natter quelques tresses de chapeaux. Il me semble que l’on pourrait tenter quelques essais pour faire disparaître des prisons de la colonie ces habitudes d’oisiveté et de paresse. »

La geôle dispose également d’une chapelle et deux fois par semaine, les mercredis et dimanches, les prisonniers sont conduits à l’office qui est assuré par un frère de la congrégation de l’instruction chrétienne de Ploërmel.

L’établissement joue un rôle toujours aussi central dans l’économie servile de la Guadeloupe. L’arrêté du gouverneur du 29 août 1844 précise que chaque maître doit disposer d’une salle de police sur son habitation afin de pouvoir y enfermer ses esclaves par mesure disciplinaire. D’après Josette Fallope, les esclaves y sont surtout enfermés la nuit, ce qui permet de les faire travailler durant la journée. Les vestiges d’une de ces salles, celle de l’habitation Belmont à Trois-Rivières, sont encore visibles aujourd’hui. Édifié au XVIIIe siècle, il s’agissait d’un réduit voûté de 4 m2 ne disposant que d’un banc en maçonnerie pour tout mobilier.

S’ils ne possèdent pas de salle de police, les maîtres peuvent demander à ce que leurs esclaves indisciplinés soient incarcérés pour un maximum de quinze jours dans la geôle de Basse-Terre. Ils doivent en contrepartie assurer le paiement des frais de nourriture et les récupérer à l’issue de leur punition, sinon des frais de retour peuvent leur être imputés. Toutefois, comme le note le procureur Fourniols lors de son inspection, la geôle ne dispose pas d’une salle de discipline et les esclaves punis sont donc emprisonnés avec les détenus correctionnels. De même, tout esclave arrêté pour marronage ou libéré après une condamnation judiciaire doit être récupéré par son maître. Et si celui-ci néglige de le faire, les frais de séjour demeurent également à sa charge.

La nouvelle geôle accueille toujours des esclaves soumis à la chaîne de discipline. L’arrêté du gouverneur du 8 mars 1832 prévoit que les « esclaves reconnus dangereux pour la tranquillité publique » peuvent être attachés à la demande de leur maître à une chaîne de correction pour une durée maximum de cinq ans. Un local spécial de la geôle, dit « atelier de discipline », doit leur être réservé et ils sont soumis à des travaux d’utilité publique. Mais ici aussi, la geôle ne dispose pas d’un atelier de discipline et les esclaves à la chaîne sont enfermés avec les condamnés aux fers et les condamnés correctionnels. Enfin, la peine du fouet peut être également administrée dans la geôle à la demande des maîtres. Durant les neuf premiers mois de l’année 1844, les registres de la geôle relevés par le procureur Fourniols signalent la présence de 30 esclaves (24 hommes et 6 femmes) « châtiés » : 12 (8 hommes et 4 femmes) ont été attachés à la chaîne de discipline, 9 (8 hommes et 1 femme) ont été fouettés et 9 (8 hommes et 1 femme) ont subi un emprisonnement disciplinaire. Sur les 1 953 esclaves qui composent la population de Basse-Terre à cette époque, c’est « un esclave sur 78 à peu près châtié dans la ville pour des fautes domestiques graves » selon Fourniols. Cette situation perdure jusqu’au décret du 27 avril 1848 qui abolit officiellement l’esclavage dans les colonies françaises.