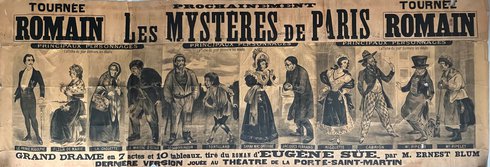

Les travaux collectifs dirigés par Dominique Kalifa et Marie-Ève Thérenty ont permis de comprendre comment « dans le sillage du roman Les Mystères de Paris d’Eugène Sue paru dans le Journal des débats en feuilletons entre juin 1842 et octobre 1843, les mystères urbains constituent une nébuleuse romanesque qui s’est développée notamment en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine et dans le Commonwealth avant de connaître un développement en Asie (Chine et Japon) au tournant du siècle » (https://www.medias19.org/publications/les-mysteres-urbains-au-xixe-siecle-circulations-transferts-appropriations/introduction). Rappelons la trame du récit initial des Mystères de Paris : un héros mystérieux, Rodolphe, se fait redresseur de torts dans le Paris des bas-fonds. Il y découvre les vies précaires, croise ouvriers pauvres et criminels inquiétants, découvre leurs codes et leur langage. Masquant son origine aristocratique, Rodolphe retrouve dans une jeune femme miséreuse qu’il sauve, Fleur-de-Marie, l’enfant qu’il croyait morte. D’une grande popularité, Les Mystères de Paris constituent le feuilleton d’un Paris sombre et d’une modernité qui broient et divisent les êtres et en révèlent les bas instincts. La noblesse de sentiments et des actions de Rodolphe n’existent que dans le contraste avec une société minée par l’inégalité et le crime.

2. Le « grand massacre » n’est pas celui que l’on croit

Plan du chapitre

La matrice des Mystères urbains

L’œuvre de Sue voyage : au moins vingt traductions en anglais (dont dix en Angleterre et neuf aux États-Unis), douze traductions répertoriées en espagnol, douze en italien, sept en allemand, six en portugais, trois en catalan, quatre en danois1. Mais, surtout, elle est adaptée sous forme de romans « autochtones ». Il existe assez vite des Mystères de Londres, de New York, de Lisbonne, de Rouen. La culture médiatique et ses mécaniques de ramifications qui mettent à mal la conception littéraire et unitaire de l’œuvre nait avec ces Mystères. Fantômas est tout autant l’héritier de l’imaginaire inquiétant des bas-fonds développé par ces récits que de leurs logiques de dissémination. Le personnage et ses nombreux épigones se détachent cependant de la longue tradition des bandits d’honneur, Juraj Janosik, Diego Corrientes ou Dick Turpin, opposés aux États naissants et relais des frustrations du peuple « honnête ». Contrairement à ces figures premières, ils mettent la modernité et la science à leur service et recourent au crime par goût, et pour leur seul profit.

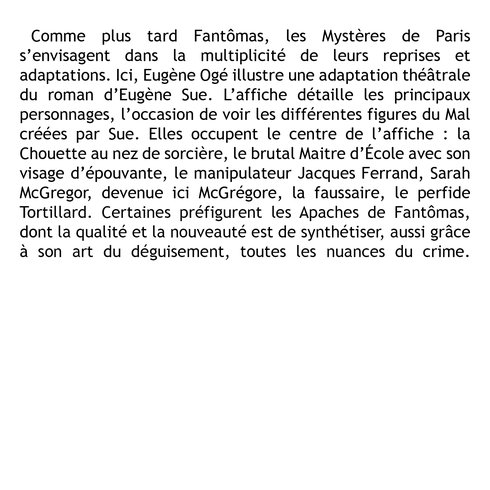

Il faut donc envisager Fantômas à une échelle temporelle et médiatique élargie, dont ne rend pas compte la grille de lecture classique, à double entrée, qui sert depuis les années 1960-1970 à analyser le phénomène, autrement dit à partir du moment où les romans de Souvestre et Allain sont étudiés de manière suivie.

----------------

1 Nelson SCHAPOCHNIK, « Edição, recepção e mobilidade do romance Les Mystères de Paris no Brasil oitocentista », Varia Historia, Belo Horizonte, vol. 26, n°44, p. 591-617, juillet-décembre 2010.

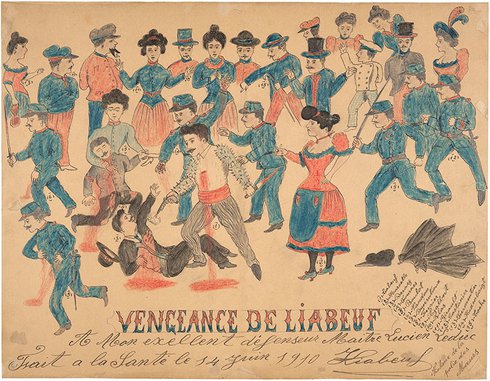

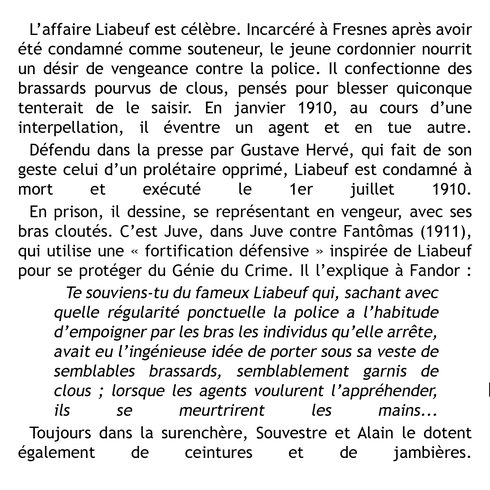

Cette grille classique divise grossièrement Fantômas entre les productions populaires françaises (romans, puis films) et les appropriations des élites artistiques, Apollinaire puis les Surréalistes. Indéniablement, la saga raconte le Paris et la France de la Belle Époque, avec des jeux de renvois habiles, qui font enfiler à Juve les mêmes brassières cloutées que celles de Liabeuf. Elle permet ainsi de convoquer, avec une visée documentaire ou de façon nostalgique, une époque révolue.

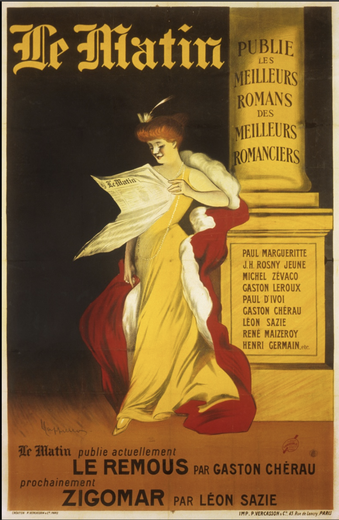

Mais la nuit « sinistre et sombre » de Fantômas est la voûte commune à d’autres histoires du temps. En effet, dès le printemps 1911, la presse souligne les parentés les plus apparentes du « Maître de l’Effroi ». Dans Je dis tout (mai 1911), la presse imagine « le soin et le plaisir [que ses auteurs] prirent à la lecture de Zigomar, le passionnant roman que M. Léon Sazie publia dans Le Matin. On retrouve dans Fantômas la plupart des fantasmagoriques "créations" de Zigomar ».

Usant de l’amplification du pluriel – lieu commun de la critique des fictions populaires depuis les années 1830 – Valentin Grandjean dénonce en août 1913 « les Zigomar de tout poil et autres Fantômas qui empoisonnent tant d’imaginations ». La multitude dénoncée ici est à la fois celle des productions sérielles qui s’étendent, indéfiniment, en épisodes, des adaptations, mais aussi celle que suscite la multiplication de personnages semblables. Fantômas apparaît, pour Paul Nizan, comme « l’un des plus pernicieux des livres policiers "populaires" », un exemple de plus de « la littérature "prolétarienne" que la bourgeoisie fabrique par tonnes »1.

----------------

1 Paul Nizan, « Fantômas », L’Humanité, 24 mars 1933.

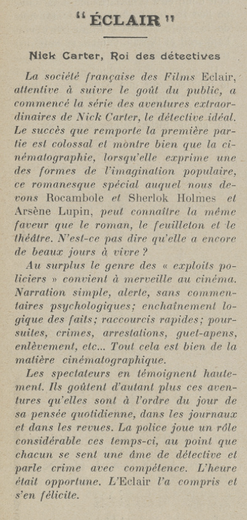

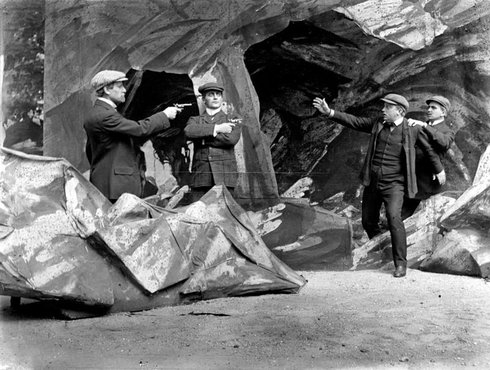

Les aventures de Fantômas imaginées par Souvestre et Allain ne se bornent pas à ressembler à la « fantasmagori[e] » de Zigomar. Elles empruntent également des chemins similaires à travers les industries culturelles, de l’écrit à l’écran. En effet, le roman de Léon Sazie, né en feuilletons en 1909, est adapté au cinéma en 1911. Il est difficile de penser la relation entre les Fantômas de Souvestre et Allain et ceux de Louis Feuillade sans inviter, dans la même réflexion, les Zigomar de Sazie et de Jasset. Fantômas fonctionne à l’intérieur d’un réseau d’œuvres populaires, dont le complet inventaire s’avère impossible. Les contemporains ne s’y trompent pas et comprennent très tôt la puissance que constitue le relai du cinéma pour les récits de crime. Ainsi en 1908, la critique de Nick Carter dans Ciné-Journal est l’occasion de souligner combien

« le genre des exploits policiers convient à merveille au cinéma. Narration simple,alerte, sans commentaires psychologiques, enchaînement logique des faits, raccourcisrapides, poursuites, crimes, arrestations, guet-apens, enlèvement, etc... tout cela est biende la matière cinématographique ».

Ces films participent largement du « cinéma des attractions »1, avec ses « clous » comme autant de tours de passe-passe et de numéros empruntés au music- hall ou au cirque. La technologie décuple les possibilités et permet par exemple les vues aériennes spectaculaires et les explosions de Zigomar Peau d’anguille.

----------------

1 Jacques Aumont, André Gaudreault et Michel Marie (dir.), Histoire du cinéma. Nouvelles approches, op. cit., p. 49-63.

L’Européenne du crime, ou l’impossible galerie de portraits

Fantômas est ainsi le contemporain d’un ensemble de génies du mal créés par les industries culturelles, qui modifient les représentations traditionnelles de hors-la-loi. Leur essor se comprend dans le contexte d’une civilisation devenue plus technicienne, propice à l’apparition de criminels d’un nouveau type, armés d’outils modernes, associés à divers stéréotypes. Ils bénéficient de l’attrait sulfureux pour des figures nouvelles, comme celles des Apaches, portée notamment à l’écran en Italie par Za-la-Mort.

Pierre Souvestre et Marcel Allain travaillent pour la presse artistique, connaissent les tendances et témoignent d’une attirance générale pour le monde britannique et les États-Unis. Pierre Souvestre vit en effet entre 1898 et 1900 à Liverpool, où il dirige un garage et organise des courses de motos, mais où il peut également goûter à une vie culturelle avec une vingtaine de théâtres et une dizaine de librairies. Si le septième épisode de Fantômas, Le Pendu de Londres, traverse déjà la Manche, ses deux auteurs réservent à la capitale anglaise leur premier long voyage postérieur à l’écriture des volumes de la série, tandis que Marcel Allain se rend à New York en 1915-1916.

La presse britannique et américaine nourrit leur inspiration, mais on ne sait rien, précisément, de leurs lectures, ni de leurs sorties au cinéma ou au théâtre. Ils sont en tout cas « dans l’air du temps ». Entre 1913 et 1915, les cinémas européens multiplient ainsi les personnages inspirés du « Génie du crime ». En Europe, les figures de génies du crime saturent, à partir de la fin des années 1910 et jusqu’au début de la Première Guerre mondiale, l’espace des feuilletons, les collections d’imprimés populaires et les écrans de cinéma. Des traductions de Fantômas apparaissent partout en Europe : Florence (1912), Leipzig (1913), Milan (1914), Porto (1914), Londres (1914), Madrid (1915), Barcelone (1915), Budapest (1917), Athènes (1917), Vilnius (1918). Les adaptations cinématographiques (1913-1914 : Louis Feuillade en France, 1920-1921 : Edgar Sedgwick aux États-Unis) jouent un rôle déterminant dans la diffusion de l’univers de Fantômas, connaissant des traductions imprimées. Fantômas est ainsi présent sur les écrans de Moscou, mais aussi de Bombay dans les années 1910 puis de nouveau en 1925. Les films servent la diffusion des livres, qui sont annoncés et critiqués dans les quotidiens : c’est le cas notamment dans le Times of India en 1916 et en 1918. Si la présente exposition se limite à l’Europe, la diffusion de Fantômas est bien mondiale.

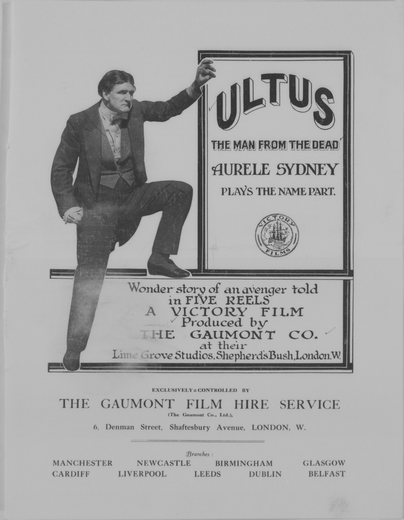

En Europe, les sociétés qui produisent Ultus, Les Vampires, Vaska Churkin ou Za-la-Mort ne masquent les parentés que leurs films ont avec Fantômas ; elles font même de ces relations des arguments de vente. Comme le relève Federico Pagello, l’Italie est ici un terrain particulièrement fertile, Agenzia Griffard (dir. Vitale de Stefano, Ambrosio, 1913, 3 épisodes (https://vimeo.com/402139752), Jack l’Apache – I predatori della Senna (dir., Eugenio Testa, Isis Film, plusieurs épisodes à partir de 1913), Gli scarabei d’oro (dir. Enrique Santos, Cines, 1914, 3 épisodes) reprenant la logique sérielle de Fantômas1. Celui-ci suscite également des reprises comiques, comme dans Cinessino imita Fantômas (1914), dans lequel un petit garçon, Cinnessino, se déguise en Fantômas.

----------------

1 Federico Pagello, « Transnational Fantômas: The Influence of Feuillade’s Series on International Cinema during the 1910s », Belphégor. Littérature populaire et culture médiatique, 11‑1, 2013.

Une galerie complète des portraits des rois européens du crime est impossible. Elle est un défi documentaire, puisque de nombreuses productions imprimées ont échappé à tout dépôt légal et que l’essentiel des films et serial a été perdu. Il faut souvent chercher dans la presse de l’époque des résumés pour reconstituer les intrigues à l’écran. Nous avons écarté de la photo de famille les gentlemen cambrioleurs – les Lupin, les Raffles, etc. –, les espion·nes ambigües (Protéa), les fictions qui ne s’inscrivent pas dans la sérialité, des productions américaines (Jimmy Dale, le criminel new-yorkais aux personnalités multiples) ou d’autres quand la documentation se révélait trop mince (le pourtant redoutable Dr Brian Pellie), les figures majeures mais plus tardives (Le Docteur Mabuse, 1921).

L’exposition ne présente que quelques figures saillantes, qu’aucune morale ne peut récupérer. Fantômas apparait donc ici au milieu d’une galerie de portraits tremblés. Un point commun : après la Première Guerre mondiale, tous disparaissent de la surface médiatique ou ne connaissent que de pales répliques. Sauf Fantômas et, dans le monde anglo-saxon, Fu Manchu, promis à une longue postérité, mais au prix d’une ressaisie étatsunienne et de transformations narratives.

1895. Dr Nikola (Grande-Bretagne)

Précoce et brève, la carrière du Dr Nikola, apparu sous la plume de Guy Boothby en 1895, interpelle. Aujourd’hui, beaucoup voit dans le personnage de bandit cosmopolite aux yeux qui brillent « comme ceux d’un serpent » la matrice de figures plus abouties, comme Fu-Manchu ou, plus tard, le Dr No que Ian Flemming oppose à l’agent Bond. Mort précocement d’une pneumonie en 1905, Guy Boothby, né en Australie mais devenu écrivain en Grande-Bretagne, a composé une œuvre populaire d’une cinquantaine de titres. Parmi ceux-ci, cinq volumes des aventures du Dr Nikola, savant en quête de formules qui prolongent la vie, rappelant dans le premier volet le Frankenstein de Mary Shelley (1818).

Premier de la lignée, le Dr Nikola n’est pas, comme d’autres personnages de cette galerie, un génie du mal chimiquement pur. Sa nature de criminel spectaculaire ne se révèle d’ailleurs que dans le troisième volet, The Lust of Hate (1898). Nikola y échafaude un plan pour « paralyser l’Europe » et frapper des millions de victimes. Contrairement au Moriarty que Conan Doyle fait rivaliser à Holmes dans deux récits (Le Dernier problèmes, 1893 et La Vallée de la peur, 1915), le Dr Nikola, au centre du récit, nourrit un imaginaire cosmopolite. S’attaquant au Vieux continent, il est craint à l’autre bout du monde, jouant avec des stéréotypes asiatiques qui nourrissent des figures criminelles postérieures :

Ask the Chinese mothers nursing their almond-eyed spawn in Peking who he is; ask the Japanese; ask the Malays, the Hindus, the Burmese, the coal porters in Port Said, the Buddhist priests in Ceylon; ask the King of Korea, the men up in Tibet, the Spanish priests in Manila, or the Sultan of Borneo, the ministers of Siam, or the French in Saigon—they’ll all know Dr. Nikola and his cat, and, take my word for it, they fear him. (A Bid for Fortune:Boothby, 2009, Vol. 1, p. 180)

Le succès du Dr Nikola est large, avec des traductions en Allemagne, en Finlande, en Italie, en Suède. Au Danemark, il est porté à l’écran en 1909, par Viggo Larsen. En France, sa traduction est tardive, chez Garancière dans les années 1980 pour un public – réduit – d’amateurs.

1909. Zigomar (France)

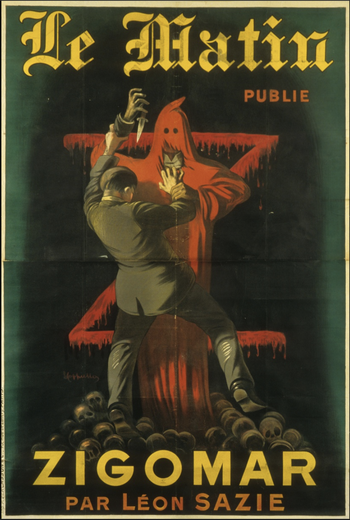

C’est, avec Zigomar que Fantômas tisse initialement les liens les plus probants. Encapuchonné de rouge, Zigomar est « le Maître invisible » d’une société secrète. Les similitudes avec Fantômas sont assez nettes pour que derrière cet extrait suivant du roman-feuilleton de Sazie, le lecteur du début du siècle puisse aisément reconnaître l’introduction de Fantômas, rédigée quelques mois plus tard :

– Vous savez qui c’est ?

– Oui.

– Qui ?

– Zigomar !

Le détective américain sursauta.

– Zigomar ! s’écria-t-il… Qui est-ce que ce Zigomar ?

Paulin Broquet tranquillement répondit :

– C’est Zigomar !

Tom Tweak s’était levé d’un bond.

– Ca ne me dit pas qui c’est, ni ce que c’est que ce Zigomar…

– C’est Zigomar… Je ne peux rien vous dire de plus.

Et en regard, l’incipit de Fantômas (1911)

– Fantômas !

– Vous dites ?

– Je dis... Fantômas.

– Cela signifie quoi ?

– Rien... et tout !

– Pourtant, qu’est-ce que c’est ?

– Personne... mais cependant quelqu’un !

– Enfin, que fait-il ce quelqu’un ?

– Il fait peur !

En 1909-1910, c’est dans Le Matin, en feuilleton, qu’est initialement publié Zigomar. Il est ensuite vendu en en fascicules illustrés et en 1916 en volumes (Ferenczi). Les couvertures sont alors signées par Gino Starace, qui a illustré pour Fayard les Fantômas.

Le cinéma offre au personnage une audience élargie et une circulation internationale. Paul Bleton l’a noté, c’est « avec désinvolture » que l’œuvre est adaptée à l’écran par Jasset1. Celui-ci consacre, avant sa mort prématurée, trois films au personnage : Zigomar, roi des voleurs (1911), Zigomar contre Nick Carter (1912) et Zigomar, peau d’anguille (1913). Hors des salles obscures, le personnage se décline en effigies de pains d’épices et en sucres candi pour fêtes foraines. Mais il est rapidement oublié. Sazie a attaqué la société Éclair pour la liberté prise par les adaptations cinématographiques, et l’auteur peine à se faire traduire. Il demande d’ailleurs conseil à Marcel Allain, qui lui conseille un agent (Bonnaire) pour « placer » ses œuvres à l’étranger.

Plus que Fantômas, l’œuvre initiale est marquée par le modèle du mélodrame, et se révèle peu focalisée sur l’intrigue criminelle. Zigomar s’efface, et des programmes de restauration, avec l’appui des riches collections de la Cinémathèque néerlandaise, permettent dans les années 1990 de redécouvrir les audaces de Jasset et la richesse des productions de la société Éclair.

----------------

1 Paul BLETON, « S/Z (Les impressions du Zigomar de Léon Sazie) », Belphégor. Littérature populaire et culture médiatique, 11‑1, 2013.

1911. Doctor Gar El Hama (Danemark)

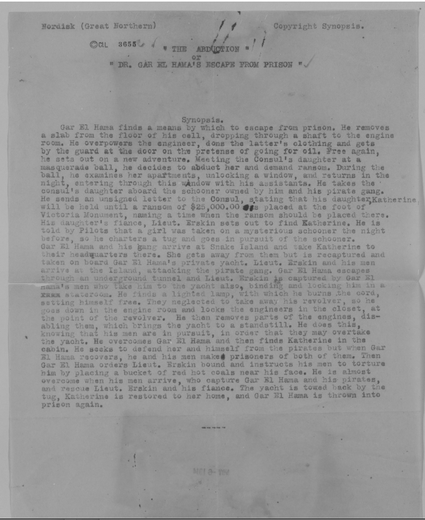

Cinq films danois mettent en scène un inquiétant docteur, dont les aventures se déroulent en partie à Istanbul, et plus tard sur une île déserte. Dans le second volet, Gar El Hama est opposé à Watson, l’ami de Sherlock Holmes ! En 1916, Hebdo-film présente l’un des épisodes comme un « policier à chloroforme multiple et trappes inattendues se trouvant toujours à propos », façon malicieuse pour dire une forme jugée déjà éculée1. Gar El Hama se fait passer pour le respectable président de la Société de prévention du crime. Comme le Dr Nikola de Boothby, Gar El Hama présente des attributs orientaux, ici perceptibles dans son nom, ses vêtements, son couvre-chef. Ces films ont largement circulé en Europe, aux États-Unis, mais aussi à Bangkok, en Indonésie, aux Philippines, à Singapour, comme l’a montré Nadi Tofighian qui a étudié la formidable pénétration en Asie des productions de la Nordisk Films Company jusqu’à la fin des années 19202.

En 2006, une copie restaurée du premier film a été présentée au Poerdenone Silen Film Festival. Mais la vue d’ensemble des cinq histoires ne peut être obtenue que grâce à des résumés des différents épisodes, parus à l’époque dans la presse ou dans la documentation de la société de production, la Nordisk Films Company. La Library of Congress converve ainsi un synopsis déposé auprès du United States Copyright Office, servant à protéger le film et son intrigue originales. Ces fragments sont essentiels pour documenter des créations dont les copies ont été perdues, aussi pour avoir des indices de leur circulation.

----------------

1 Hebdo-film, revue indépendante et impartiale de la production cinématographique, 20 mai 1916.

2 Nadi TOFIGHIAN, « Nordisk Film in Asia », in Early Cinema in Asia, Indiana University Press, 2017.

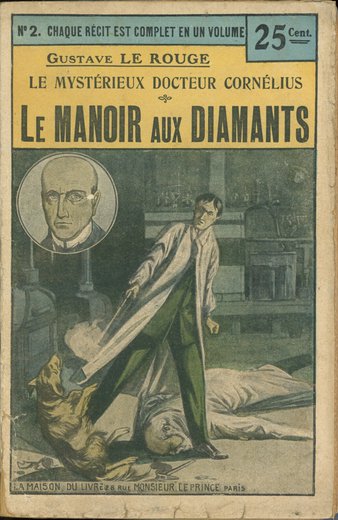

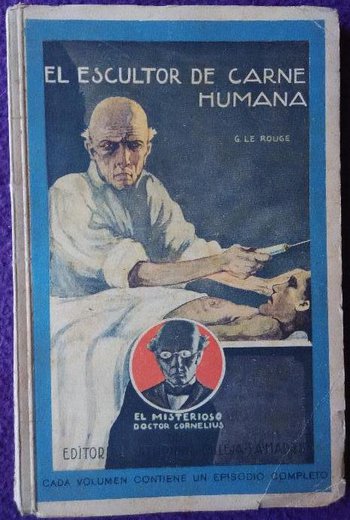

1912. Le Docteur Cornélius (France)

C’est par son ami Blaise Cendrars – amateur, aussi, de Fantômas – que l’auteur du Mystérieux Docteur Cornélius, Gustave Le Rouge, doit une publicité tardive. Dans L’Homme foudroyé (1945), Cendrars dresse le portrait de cet ami de Paul Verlaine, buveur d’absinthe et romancier prolifique, « travaillant souvent pour les éditeurs de 17e ordre » qui ont exploité son talent avec des contrats au forfait.

Héros de dix-huit fascicules (1912-1913), le Docteur Cornélius Kramm, « célèbre dans toute l’Amérique », est en façade un chirurgien esthétique reconnu. Il est en réalité un parfait archétype de savant fou, tramant dans l’ombre différents crimes crapuleux, il enlève ses victimes pour à mener des expériences chirurgicales. Son laboratoire sous-terrain a de quoi glacer le sang :

Au sortir de la demi-obscurité du vestibule, le pensionnaire du docteur eut comme un éblouissement. Il se trouvait dans une vaste salle voûtée en dôme et dont les parois étaient entièrement revêtues de plaques de porcelaine blanche. Sous l’aveuglante lumière de l’électricité, un amas confus d’appareils étranges s’entassait à perte de vue. C’était sur des piédestaux des écorchés de grandeur nature barbarement coloriés, des cages montées sur des plateaux de verre d’après la méthode d’Arsonval, qui devaient permettre d’entourer un malade d’un faisceau de rayons électriques, des fauteuils munis de crics, grâce auxquels on pouvait immobiliser ou distendre les membres, et dans une vitrine un groupe d’automates de cire coloriés avec tant d’art qu’ils donnaient l’illusion de la vie. Enfin, dans un coin, sur des dalles de marbre, des cadavres à demi disséqués étaient étendus, dans un état de conservation parfait, dû sans doute à de puissants antiseptiques.

Le Rouge truffe ses romans de trouvailles technologiques et poétiques. Des enregistreurs pensés pour capter le son des plantes deviennent les témoins infaillibles d’un crime, le cinématographe rejouant sur grand écran la terrible scène d’un crime… D’une certaine façon l’art de la « carnoplastie » qui fait de Cornélius un « sculpteur de chair humaine » dépasse les astuces et postiches fantômassiens : « Vous teindre, vous maquiller, quelle plaisanterie ! » lance le chirurgien a un criminel dont il va modifier les traits au scalpel. Co-auteur quelques années plus tôt de la Conspiration des milliardaires (1899) qui invente « le Yankee comme monstre »1, Gustave Le Rouge témoigne dans le Docteur Cornélius d’une hostilité plus discrète mais néanmoins tenace à l’égard du Nouveau monde, terre de milliardaires cupides et mégalomanes.

Blaise Cendrars a raconté comment Le Rouge avait résisté à l’adaptation au cinéma de son œuvre. Initialement éditée par des maisons modestes, son œuvre connaît des rééditions tardives, conduites par Francis Lacassin qui consacre à l’auteur des pages fouillées dès le milieu des années 1960. Mais comme le relève Arthur B. Evans, Gustave Le Rouge est absent des anthologies mondiales de l’anticipation et de la science-fiction, dont il est pourtant un des grands pionniers. En 1984, une série télévisée franco-italienne, réalisée par Maurice Frydland reprend le personnage pour quelques épisodes.

----------------

1 Philippe ROGER, L’ennemi américain : Généalogie de l’antiaméricanisme français, Paris, Le Seuil, 2002.

1912. Fu-Manchu (Grande-Bretagne)

Fu Manchu a suscité une bibliographie critique abondante, bien plus que Fantômas.

Elle souligne la façon dont cette série créée par Sax Rohmer et d’abord publiée dans des magazines à Londres en 1911-1912 a contribué à nourrir puissamment le stéréotype d’un « péril jaune ». En effet, les histoires de Fu-Manchu inversent de manière radicale les hiérarchies raciales qui structurent les logiques impériales britanniques. Elles font frémir des lecteurs plongés dans la dystopie d’une domination asiatique, fomentée au cœur de Londres par le terrible Docteur Fu Manchu. Avec cruauté, il incarne à lui-seul la menace contre « la race blanche toute entière ». Il est maître dans l’art raffiné de l’assassinat, utilisant des poisons, des gaz mortels, des animaux dressés pour tuer. À l’instar de Fantômas, Fu Manchu fait dérailler la réalité ordonnée par l’État et ses relais, mais lui puise sa force dans des sources occultes. Comme le relève Clive Bloom1 l’origine asiatique – imprécise – du personnage et les échappées narratives exotiques n’empêche pas Sax Rohmer de transformer les banlieues de Londres en espaces terriblement inquiétants, comme a su le faire avant lui Arthur Conan Doyle avec Holmes.

L’œuvre propulse Sax Rohmer en pleine lumière. Elle est adaptée à la radio, en bande dessinée et à partir des années 1920 dans de nombreuses productions cinématographiques. Une des plus célèbres est celle portée par l’incarnation de Boris Karloff en 1932, The Mask of Fu Manchu. La critique de Cinémonde, présentée ici, montre que, déjà, l’effet est émoussé, et combien les sensibilités face aux génies du crime ont évolué : on s’amuse, ici, de péripéties qui sont désormais perçues comme outrancières. Même regard dans les colonnes du New York Times (3 décembre 1932) : le film et ses exagérations ne sont bons qu’à effrayer les enfants.

----------------

1 Clive BLOOM, Cult Fiction: Popular Reading and Pulp Theory, New York, Palgrave Macmillan, 1996.

En France, pour Le Parisien libéré, Juliette Benzoni et Robert Bressy nourrissent une adaptation de Fu Manchu en feuilleton dessiné entre 1962 et 1973. Il est cependant difficile de comptabiliser et de cartographier l’ensemble des reprises du personnage, qui comme Fantômas a inspiré de nombreux épigones, dont les patronymes diffèrent pour des questions de droits. Dans l’univers Marvel, Le Mandarin ou Xu Wenwu peuvent ainsi apparaître ainsi comme des héritiers du héros de Sax Rohmer.

1914. Za La Mort (Italie)

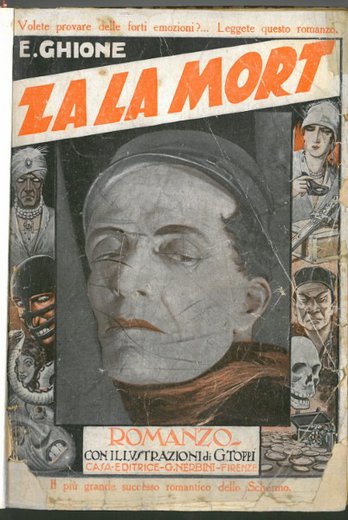

Créé en Italie par Emilio Ghione, Za La Mort emprunte son nom au cri de guerre des sbires de Zigomar (« Z à la mort, Z à la vie ! »). Ghione a passé quelques temps à Paris et a tiré inspiration des productions populaires pour façonner un héros sériel d’Apache. Ghione tourne dans un Paris recomposé, multiplie les scènes de bas-fonds attendues, comme les danses apaches.

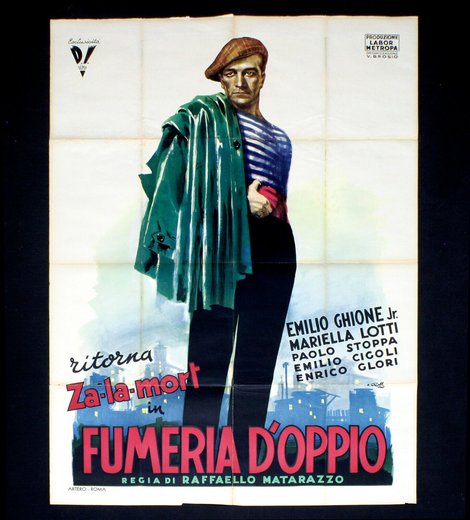

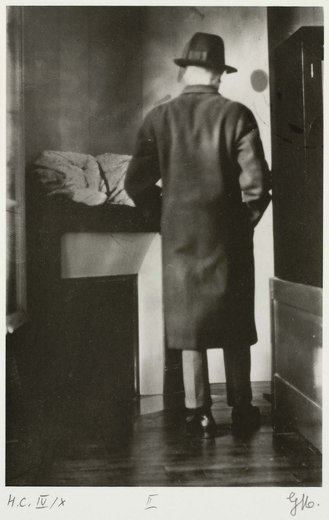

Le personnage connaît une trajectoire originale, qui le fait aller du cinéma vers le théâtre et l’imprimé, une fois passé le succès à l’écran. Dans une thèse consacrée à Gione et à son personnage1, Joseph North a recomposé les intrigues des sérials et des films, pour l’essentiel perdus. Il a utilisé des fragments des films et différents documents relatifs, critiques, cartes postales promotionnelles, mémoires de Ghione. Il montre l’ambivalence du personnage et les ruptures importantes d’un film à l’autre, Za la Mort pouvant se révéler tantôt criminel maléfique, tantôt sympathique hors-la-loi, tantôt proche de Fantômas, tantôt, plutôt, gentlemen cambrioleurs comme Lupin. Za la Mort, dans ces accumulations et transformations, apparaît comme un « pot-pourri » de la culture feuilletonesque européenne, où l’originalité est difficile à cerner2. Un Za la Mort est produit par la compagnie allemande F.A.J-Film National en 1924, ultime preuve des circulations continentales qui marquent ces personnages. En 1947, Raffaeollo Matarazzo produit un ultime épisode, La Fumerio d’Oppio, promettant « le retour de Za la Mort », avec Emilio Ghione Jr, le fils de Ghione.

----------------

1 Joseph NORTH Albert, « Emilio Ghione and the Mask of Za La Mort »Durham, 2011., 1911.

2 F. PAGELLo, « Transnational Fantômas », art. cit.

Fantômas, rescapé du « grand massacre »

Les génies criminels qui font une large part du succès de l’édition populaire et du cinéma de la Belle Époque ont finalement la peau tendre : peu résistent au temps. Certains ressuscitent pour des collections patrimoniales, d’autres voient des copies de leurs exploits à l’écran restaurées. C’est que l’histoire littéraire et médiatique est, comme le constate Franco Moretti, un « grand massacre »1, mu par une sélection drastique où la valeur esthétique se construit par la critique et la reconnaissance académique et scolaire. Exit donc, les fascicules d’Eichler sur lesquels Jean-Paul Sartre apprend à lire, ou les multiples collections populaires, souvent éphémères, qui servent à relayer en différents points du vieux Continent Cornélius ou Fu-Manchu.

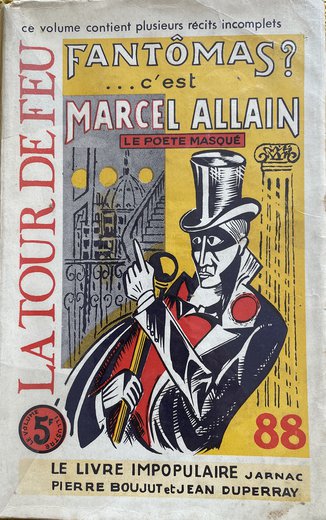

Si Fantômas survit dans l’imaginaire collectif du XXe siècle, c’est bien entendu grâce à son succès populaire initial, mais aussi par ses reprises médiatiques et grâce à celles relevant du monde des arts, qui, via Juan Gris ou René Magritte, le font entrer au musée. Il est une anomalie, dans un régime culturel marqué par l’obsolescence nécessaire des productions culturelles, dépassées pour laisser le champ libre à de nouveaux épisodes, de nouveaux personnages. Il est donc plus aisé de dresser le portrait de Fantômas, dont l’œuvre, rééditée, est bien balisée, connue et analysée, que de ses frères d’armes, absents du dépôt légal, héros de films disparus.

Pour Fantômas, les années 1930 – qui sont celles d’un effacement populaire relatif – constituent un tournant décisif dans sa patrimonialisation. Le Fantômas de Feuillade est tardivement salué dans La Revue du cinéma comme « une création de la foule », « un film populaire, dans le sens de : sortant du peuple – créé par le peuple »2. La Cinémathèque française et Gaumont s’inquiètent alors de la sauvegarde des copies existantes des films. On l’aura compris, cet effort de sauvegarde est sélectif : il minore la question du rayonnement international pour se concentrer sur la saga comme emblématique de la Belle Époque parisienne ; il se concentre sur les volumes écrits avant 1913, leurs illustrations de couverture, les films signés par Feuillade et les hommages des avant-gardes.

----------------

1 Franco MORETTI, Distant Reading, London ; New York, Verso, 2013.

2 Jean-Charles MARIE, « Fantômas à l’écran, hommage à Louis Feuillade », La Revue du cinéma, n° 25, 1er août 1931.