De même que le notaire enregistre les dispositions des contrats de mariage entre les futurs « accordés », il met en forme et rend authentiques les accords conclus entre des parties pour des faits de nature diverse, y compris dans les cas de violence ou de mœurs relevant de la justice criminelle.

2. Devant le notaire

Plan du chapitre

Le technicien de l’accord

Hors du tribunal, les accords mettant fin à un conflit peuvent s’élaborer de multiples façons, des plus informelles aux plus publiques, et recourir à des instances de médiation diverses : maître de métier, voisin, notable, seigneur, curé ou notaire... C’est ce dernier qui offre aux historiens le plus de prise dans leurs recherches car son rôle est précisément de rédiger des actes authentiques et de les conserver. Les études notariales constituent ainsi un gisement privilégié pour celles et ceux qui acceptent de se plonger dans la masse infinie des minutes. Cette exposition en présente plusieurs exemples issus de la République de Venise, de la Provence, de Paris et de l’Île-de-France, de Castres, dessinant les contours d’une pratique ordinaire, aussi bien rurale que citadine, bien vivace durant toute l’époque moderne. La nomenclature des actes de médiation est vaste : accord, transaction, quittance, département de procès, désistement et élargissement, compromis, simple déclaration ou promesse... Volontairement circonspect pour ne pas souffler sur les braises du conflit et privilégier la réconciliation, l’acte notarié dépose un filtre opaque sur l’origine précise des antagonismes. La nature des affaires, quand on parvient à les identifier, se révèle très diverse : elle touche les matières économiques et commerciales, les litiges familiaux et les héritages, mais aussi les faits de violences – de l’insulte à l’homicide – et de mœurs. De Venise à Paris, l’acte notarié est en revanche très fortement standardisé selon des normes établies par le droit romain qui déterminent les conditions juridiques de l’accord. Il sert à établir que les parties s’entendent pour mettre fin à leur différend moyennant déclaration de pardon et reconnaissance d’honneur, souvent assorties d’un dédommagement financier et de la prise en charge des frais médicaux et/ou de justice. Une fois quittes, les parties déclarent renoncer aux procédures judiciaires en cours et à venir.

Réparer son honneur bafoué

Fut presente en sa personne Marie de la Rossiere, veuve de feu maistre Pierre Le Fuzellier, vivant secretaire du roy, demeurante à Sainct-Germain-des-Prez-lez-Paris, rue des Boucheryes, paroisse Sainct-Sulpice, laquelle de son bon gré et bonne volunté a declaré qu’elle a recongneu et recongnoist Guillaume Dinary, marchans à Paris, demeurant rue du Boullier, paroisse Sainct-Eustache, à ce present et acceptant pour homme de bien, d’honneur et de bonne fame, sans avoir recongneu en luy ny ouy dire qu’il ayt fait aulcun acte digne de reprehention et que les parolles qu’elles luy auroit dictes ont esté par inadvertance et proceddans de passion, et non autrement.

Lequel Dinary, moyennant ladicte declaration faicte par ladicte de la Roissiere, s’est desisté et desiste de l’assignation qu’il luy avoit donnée par Moyzat, sergent huissier en la prevosté de l’hostel du roy par devant monsieur le bailly de Sainct-Germain, affin d’avoir repparation desdictes injures ; consentans ladicte assignation et tout dont il pourroit avoir faict pour raison de ce, demeurent nul et tout à ce nul et sans demander aulcun despens, fraiz, despens, dommages et interestz à ladicte de la Roissiere, dont il la quite par ces presentes. Car ainsy promet et s’oblige leur endroict soy.

Faict et passé en l’estude des notaires soubzsignez, l’an mil six cens et neuf, le vingt-quatre jour de janvier avant midy ; et ladicte de la Roissiere a declaré ne sçavoir signer et ledict Dinary a signé.

Dinary

Berthou

Legay

(Transcription : Diane Roussel)

Pour échapper à la justice et obtenir la réparation de ses blessures d’honneur ou de sang, les hommes et les femmes de l’époque moderne peuvent avoir recours aux services d’un notaire qui couche par écrit les termes de l’accord. Au début du XVIIe siècle, Jacques Legay, notaire officiant rue des Boucheries, au cœur du faubourg de Saint-Germain-des-Prés, aux portes de Paris, est coutumier de ce type d’actes.

Le 24 janvier 1609, son étude est ainsi le théâtre d’une réconciliation : celle de Marie de la Roissière, veuve d’un secrétaire du roi à la chancellerie, avec Guillaume Dinary, marchand parisien. C’est une question d’honneur qui est en jeu et que l’acte notarié vient réparer : d’un côté, la veuve reconnaît le marchand comme « homme de bien, d’honneur et bonne fame » et retire les paroles déshonorantes qu’elle a proférées contre lui ; de l’autre côté, le marchand se désiste de l’action en justice qu’il vient de porter devant le bailli du tribunal seigneurial de Saint-Germain-des-Prés. Les deux parties se disent quittes d’une querelle dont on ignore l’origine. Le principal est obtenu : le marchand a lavé l’affront et restauré son honneur, la veuve échappe au procès. Dinary signe l’acte, alors que Marie de la Roissière, comme la plupart des femmes de son temps, fussent-elles membres de l’élite urbaine, n’en est pas capable.

Cette réparation d’honneur repose sur des formules stéréotypées et l’engagement des parties en conflit à respecter leur accord, authentifié par l’écrit notarial. Dans d’autres cas passés devant le notaire Legay, familier de la procédure, la négociation repose aussi sur des dispositions financières précises : les coups et blessures sont dédommagés par des espèces sonnantes et trébuchantes. Les poursuites judiciaires – ou le projet de les entamer – sont arrêtées. La justice apparaît, dès lors, comme un coup de semonce, un instrument pour faire pression sur la partie adverse et la contraindre un accord rapide hors du prétoire. Elle peut être aussi l’ultime recours si la querelle, mal éteinte, venait à reprendre.

Pour en savoir plus : https://doi.org/10.4000/11wcw

(Auteur : Diane Roussel)

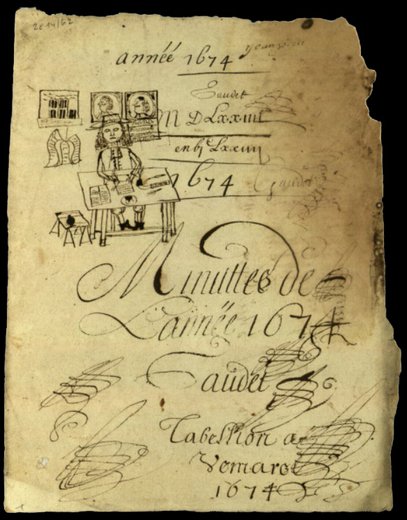

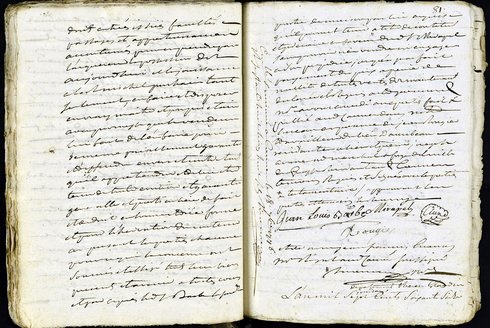

Ce croquis-portrait dessiné au verso d'un contrat d'apprentissage de 1588 représente maître Ferrant, notaire au Châtelet de Paris, installé dans le quartier du Louvre. Revêtu de la robe, plume et papier à la main, le notaire est seul, installé à sa table de travail pour rédiger un acte. Dans la réalité, le notaire agi comme médiateur entre des parties, souvent accompagnées de témoins qui se pressent dans l’étude.

Dessin représentant le notaire Gaudet au travail, registre des minutes de 1674, tabellionnage de Vémars (Val d’Oise).

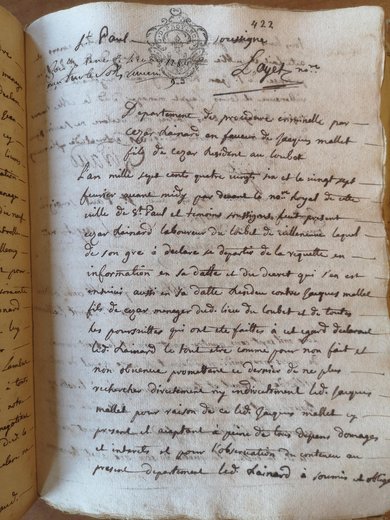

Il est temps de mettre fin au procès

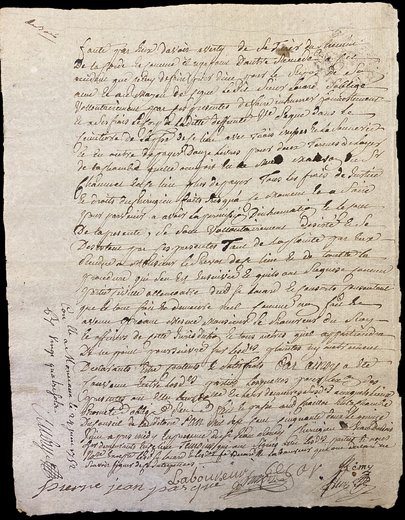

L’an mille sept cents quatre-vingts six et le vingt-sept février avant midy, par devant le notaire royal de cette ville de Saint-Paul et témoins soussignés, fut présent Cézar Lainard, laboureur du Loubet de Villeneuve lequel de son gré a déclaré se départir de la requette en information en sa datte et du décret qui s’en est ensuivi aussi en sa datte [les deu] contre Jacques Mallet, fils de Cézar Ménager dud. lieu de Loubet et de toutes les poursuittes qui ont été faittes à cet egard, déclarant led. Rainard le tout être comme pour non fait et non [obvenue] promettant ce dernier de ne plus rechercher directement ny indirectement ledit Jacques Mallet pour raison de ce led. Jacques Mallet cy-présent acceptant à peine de tout dépens domages et intérêts et pour l’observation du contenu au présent département led. Rainard a soumis et oblige tous leurs biens présents et avenir à toutes [cours] et acte fait et publié aud. La Colle, bourg dud. Saint-Paul ; en présense de sieur Jean Honnoré Giraud, négotiant dud. Villeneuve et Louis Layet, ménager dud. La Colle, témoins requis et signés et les parties ont déclaré ne savoir signer de ce enquises par nos ordonnances, dans notre étude [ap le renvoy]

Layet Giraud

Contle à Vence le 4 mars 1786

[Reçu] quatre livres dix sols

Layet notaire

Cauvin

(Transcription : Stéphanie Blot-Maccagnan)

À la fin du XVIIIe siècle, le recours à la médiation du notaire demeure d’un usage courant pour mettre fin à des procédures judiciaires et ramener la paix au village, comme le montre ce document provençal.

Le 27 février 1786, un laboureur de Loubet, nommé César Rainard se rend à l’étude de maitre Layet, notaire à La Colle, afin de s’accorder avec Jacques Mallet. Ce dernier, dont on ne connaît ni l’âge ni la profession, est seulement présenté dans l’acte selon son lien de filiation : il s’agit en effet du fils d’un nommé « Cezar », « menager dud. lieu de Loubet ». Sont également présents lors de cette entrevue un négociant, Jean Honoré Giraud, et un ménager, homonyme du notaire, Louis Layet. Ces deux hommes interviennent en qualité de témoins. L’acte est relativement succinct, et ne nous permet pas de connaître le fond de l’affaire. Il nous informe simplement que César Rainard accepte de se départir de sa requête en information et du décret qui « s’en est ensuivi ».

L’acte notarié présenté est en effet un « département de procédure criminelle », qui a pour objet de mettre un terme au procès. En effet, si Antoine Furetière ne définit pas le terme de « département » au sens juridique, expression qui semble surtout utilisée par les praticiens du sud-est de la France, il précise en revanche le sens de sa forme verbale : « departir, avec le pronom personnel signifie encore se deporter, quitter, ceder, abandonner une pretention, une demande, une opinion […]. La partie adverse s’est départie d’une requête qu’elle avoit présentée, elle s’en est destituée […] » (Furetière, Dictionnaire, p. 639). L’acte précise que le plaignant déclare que « le tout (= la procédure) être tenu comme non fait et non obvenue » et promet, selon la formule habituelle, « de ne plus rechercher directement ny indirectement » la partie adverse. Cette dernière accepte de son côté cette proposition « à peine de tous dépens domages et intérêts ». En revanche, l’acte n’indique pas si cet accord est conclu à titre gratuit, ou en l’échange d’une contrepartie financière, tout dédommagement éventuel est en effet passé sous silence.

L’accord ne livrant aucune indication susceptible d’éclairer les raisons de cette procédure, le recours aux archives judiciaires s’est dès lors avéré nécessaire, mais peu concluant. Le fonds de la justice seigneuriale de Villeneuve fait bien état d’une plainte formulée par César Reynard en février 1786 pour le vol de fagots de cannes (archives départementales des Alpes-Maritimes, 24 B 164). L’information indique même que l’acheteur de la marchandise subtilisée a prié un voisin « de le faire accommoder dud. vol avec led. Reynard et qu’il lui en auroit grande obligation », mais la procédure n’est pas complète et ne mentionne pas le rôle éventuel joué par Jacques Mallet dans cette affaire. S’il est possible que ce « département de procédure criminelle » concerne le vol des cannes, aucune pièce ne nous permet de rattacher avec certitude les deux affaires. L’acte notarié, volontairement circonspect, conserve ainsi le secret sur les ressorts de cet arrangement.

Pour en savoir plus : https://doi.org/10.4000/11wcx

(Auteur : Stéphanie Blot-Maccagnan)

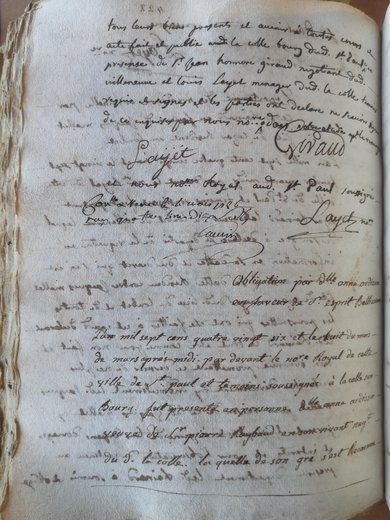

À la suite d’un coup ou d’un accident mortel : à quel prix s’accorder ?

Furent présents Nicolas Laurent Drouard, voiturier par terre demeurant en ce lieu, d’une part, mineur émancipé d’âge,

Et Louis Ruffin blanchisseur de linge, demeurant en ce dit lieu, d’autre part.

Lesquels nous ont dit savoir ledit Nicolas Laurent Drouard qu’il aurait été le jour d’hier frappé vivement par ledit Louis Ruffin d’un coup de fourche sans aucun sujet, de laquelle voie de fait il était dans le dessein de rendre plainte pour empêcher de pareilles violences et obtenir le remboursement des avances qu’il se trouvait obligé de faire pour sa guérison, mais ledit Ruffin lui ayant proposé de s’arranger à l’amiable et l’accommodement convenable, lesdites parties sont demeurées d’accord de ce qui suit.

C’est à savoir que ledit Louis Ruffin promet à l’avenir de plus user de pareille voies de fait à l’égard dudit Drouard, même s’oblige de payer les pansements et médicaments qui seront nécessaires pour sa guérison, lesquels ils arbitrent à la somme de douze livres et au moyen de ce que dessus ledit Laurent Nicolas Drouard s’est, par ces présentes, désisté de toutes plaintes et poursuites qu’il aurait droit de faire contre ledit Ruffin et de toute injonction qu’il pourrait requérir du procureur fiscal, promettant, s’obligeant, renonceant.

Fait et passé en l’étude et pardevant le notaire au Châtelet de Paris à la résidence de Vanves soussigné, l’an mil sept cent cinquante-six, le vingt-huitième jour de juin avant midi, en présence de Charles Alexandre Fleury, vigneron, et de Henry Zurmatte, blanchisseur de linge, tous deux demeurant à Vanves, témoins qui ont avec ledit Louis Ruffin signé, et quand audit Nicolas Laurent Drouard, il a déclaré ne le savoir, de ce interpellé suivant l’ordonnance.

Ruffin Henry Zurmotte C. A. Flaury

Coignet

Controllé à Vanves, le vingt-huit juin 1756

Reçu douze sols pour le droit

Coignet

Dans la marge : Payé papier, minute et contrôle

(Transcription : Pierre-Benoît Roumagnou)

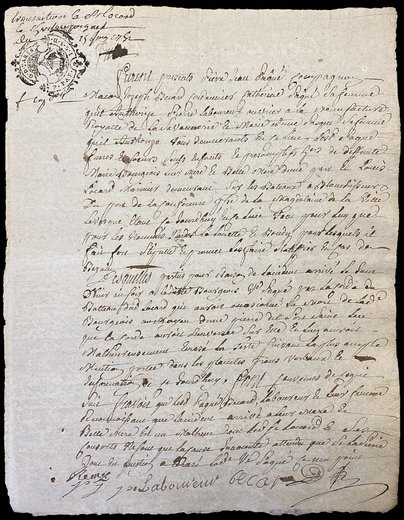

Furent présents Pierre Jean Pâque, compagnon maçon, Joseph Becard, cordonnier, Catherine Pâque, sa femme, qu’il autorise, Pierre laboureur, ouvrier à la manufacture royale de la Savonnerie, et Marie Anne Pâque, sa femme, qu’il autorise. Tous demeurants en ce lieu, lesdits Pâque frères et sœurs, seuls enfants et présomptifs héritiers de défunte Marie Bourgeois leur mère et belle-mère d’une part. Et Louis Locard, marinier demeurant sur les bateaux à blanchisseurs du port de la Conférence paroisse de la Madeleine de la Ville l’Évêque, étant ce jour en ce lieu, tant pour lui que pour les nommés Nardet La Louette et Bandy, pour lesquels il se fait fort, stipule et promet les faire ratifier en cas de besoin.

Lesquelles parties, pour raison de l’accident arrivé le jour d’hier au soir à ladite Bourgeois veuve Pâque par la corde du bateau dudit Locard qui avait occasionné la mort de ladite Bourgeois au moyen d’une pierre du port Saint-Leu que la corde aurait renversé sur elle et lui aurait malheureusement écrasé la tête suivant la plus ample mention portée dans les plaintes procès-verbaux et information de ce jour.

Sont convenus de ce qui suit, savoir, que lesdits Pâque, Becard, Laboureur et leurs femmes reconnaissant que l’accident [qui est] arrivé à leur mère et belle-mère est un malheur dont ledit Locard et ses consorts ne sont que la cause innocente, attendu que si la pierre dont est question a écrasé ladite veuve Pâque ce n’est point faute par eux d’avoir averti de se tirer du chemin de la corde. Et comme il n’y a point d’autre remède à cet accident que celui de faire prier Dieu pour le Repos de son âme et au moyen de ce que ledit sieur Locard s’oblige volontairement par ces présentes de faire inhumer honnêtement et à ses frais le corps de ladite défunte veuve Pâque dans le cimetière de la paroisse de ce lieu avec trois messes et la sonnerie et en outre de payer douze livres pour deux termes de loyer de la chambre quelle occupait en la maison du sieur Chaumet en ce lieu, plus de payer tous les frais de justice et droits du chirurgien faits jusqu’à ce moment et à faire pour parvenir à avoir la permission d’inhumer.

Se sont volontairement désisté et se désistent par ces présentes tant de la plainte par eux rendue à Monsieur le Prévost de ce lieu et de toute la procédure qui s’en est ensuivie et requise comme partie civile à l’encontre dudit sieur Locard et consorts, consentent que le tout soit et demeure nul comme non fait et avenu, priant même Monsieur le Procureur du Roy et officiers de cette juridiction et tous autres qu’il appartiendra de ne point poursuivre sur lesdites plaintes ni autrement, déclarant être contents et satisfaits.

Car ainsi a été convenu entre lesdites parties. Lesquelles, pour l’exécution des présentes, ont élu domicile en leurs demeures susdites auxquels lieux promettent, obligent, renoncent.

Fait et passé audit Chaillot en la chambre du conseil de l’auditoire, l’an mil sept cent cinquante-deux le quinze juin après-midi, en présence du sieur Jean Remy, chirurgien, Jean Dubois, huissier, demeurants en ce lieu, témoins qui ont signé avec lesdites parties et noms nommés excepté lesdites sieur Locard et lesdites dames Becard, Laboureur qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpelés.

Laboureur Becard Remy Pasque Dubois Siot

Contrôlé a Monceaux le 24 juin 1752

Reçu vingt-quatre sols. Aubry

(Transcription : Pierre-Benoît Roumagnou)

Au XVIIIe siècle, la ville de Paris se peuple et s’étend sur ses marges, faisant ainsi évoluer les villages aux environs. Il se rencontre alors une situation d’entre-deux, ni vraiment urbaine, ni vraiment rurale. Les juridictions se trouvent dans une situation analogue. La prévôté de Vanves-Vaugirard appartenait à l’abbaye parisienne de Sainte-Geneviève, bien possessionnée, comme d’autres, en Île-de-France. Le notaire en résidence était la fois notaire seigneurial – tabellion – mais aussi notaire royal, rattaché au Châtelet de Paris. Les dames de la Visitation de Chaillot étaient seigneurs engagistes de la prévôté royale du même lieu.

Les deux accords notariés présentés ici illustrent des trajectoires différentes pour un même objectif : après un différend, les deux parties souhaitent mettre fin au conflit au moyen d’un acte passé devant notaire, afin d’y stipuler des clauses considérées par tous comme les plus justes. En revanche, au regard de la justice, il en allait autrement : dans le premier document (1756), les parties ont trouvé un accord sans avoir préalablement déposé plainte mais en arguant qu’elles eussent pu le faire. L’auteur de violences « ayant proposé de s’arranger à l’amiable et l’accommodement convenable », la victime renonce à porter plainte une fois l’accord conclu. Dans le deuxième document (1752), la justice a déjà eu à connaître l’affaire, celle de la mort accidentelle d’une femme sur le port de la Ville l’Évêque, qui a péri la tête écrasée sous une pierre.

Les contractants tiennent un discours sur le délit, pour minimiser l’importance des affronts, des violences et des blessures. Les qualificatifs utilisés se trouvent alors toujours opposés aux insultes échangées lors de la dispute. Les transferts d’argent aident aussi beaucoup, même si les sommes en jeu demeurent modestes. Tout semble avoir un prix ; au moins, tout ou presque est évalué en monnaie de compte : 12 livres et le paiement des frais médicaux pour un coup de fourche dans le premier cas ; dans le second, la même somme pour payer les termes des loyers restants de la défunte, à quoi on ajoute le paiement des frais d’inhumation de la défunte, « trois messes et la sonnerie » et tous les frais de justice et de chirurgien aux dépends des bateliers responsables de la chute de la pierre mortelle. Reconnaissant que ces derniers « ne sont que la cause innocente » du malheureux accident et qu’il « n’y a point d’autre remède à cet accident que celui de faire prier Dieu pour le Repos de [l’] âme » de la défunte, ses parents renoncent à la procédure engagée devant la prévôté de Vanves-Vaugirard et demandent que la justice royale ne s’en mêle pas.

Ces actes possèdent donc aussi un caractère local : les contractants et leurs témoins se connaissent, vivent dans le même village. Pour nourrir paix et amitié, il faut oublier, afin de transformer les adversaires d’hier en bons voisins de demain.

Pour en savoir plus : https://doi.org/10.4000/11wcy

(Auteur : Pierre-Benoît Roumagnou)

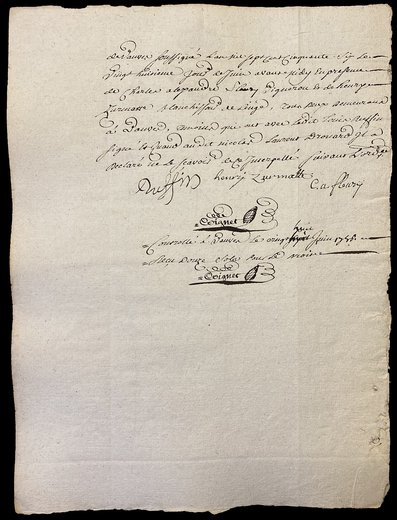

Faisons la paix !

[le document débute en fin de page recto]

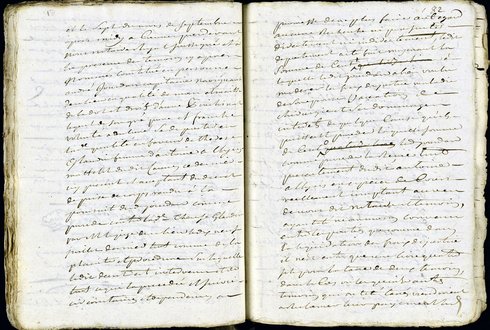

Département Therese Glaudin Jourdan

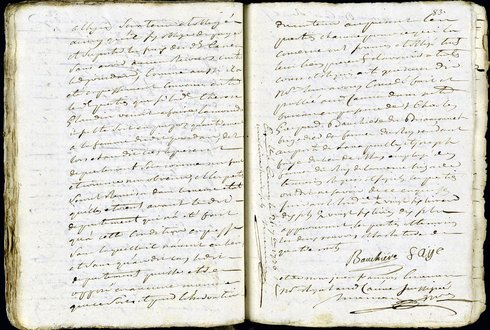

L’an mil sept cents soixante-seize et le sept du mois de septembre après midy, à Cannes pardevant nous notaire royal soussigné et à la présence des témoins cy-après nommés, constitué en personne André Jourdan, capitaine naviguant de ce lieu en qualité de mari et maître de la dot et droits d’Anne Pinchinat, lequel de son gré, pure et franche volonté, a déclaré se départir en lad. qualité en faveur de Thérèse Glaudin, femme d’Antoine Allyeis, mattelot dudit Cannes, ce dernier icy présent et acceptant du décret de prise de corps rendu à la poursuite dud. Jourdan comme procède contre lad. Thérèse Glaudin par Monsieur le juge de ce lieu le dix-neuf juillet dernier, tout comme de la plainte et procédure sur laquelle ledit décret est intervenu et de tout ce qui l’a précédé et suivi, circonstances et dépendances, à promesse de ne plus faire autre égard, aucune recherche ni poursuite directement ni indirectement. Led. département a été fait moyennant la somme de cent [barré : quatorze livres ; ajout fin de document : vingt-six livres dix sols] à laquelle led. Jourdan a bien voulu modérer les frais de justice, maladie de son épouse, vacations de chirurgie et ses dommages intérêts de quelque cause qu’ils puissent procéder, laquelle somme de cent [barré : quatorze livres ; ajout fin de document : vingt-six livres dix sols] led. Jourdan comme procédé l’a reçue tout présentement dud. Antoine Allyeis en espèces de (?) réellement comptant au veu de nousd. notaire et témoins, ayant été néanmoins convenu entre les parties que comme dans la liquidation des fraix de justice il n’est entré que une livre quatre sols pour la taxe de deux témoins, dans le cas où les quinze autres témoins qui ont été taxés viendraient à réclamer leur payement, Allyeis sera tenu et obligé ainsy qu’il s’y oblige de payer et suporter les frais des taxes sans avoir aucun recours contre led. Jourdan, comme aussi il a eté expresément convenu entre lesd. parties que si lad. Thérèse Glaudin venait à faire la moindre insulte, soit en propos qu’autrement à la femme dud. Jourdan, dès lors et aud. cas le présent département sera comme non fait et comme non advenu, et les partis seront remises dans le même état qu’elles étaient avant led. département qui n’a été fait qu’à cette condition expresse, sans laquelle il n’aurait eu lieu et sans qu’aud. cas led. département puisse être opposé en aucune manière que ce soit et pour (…) au présent les parties chacune pour ce qui la concerne ont soumis et obligé tout leur (?) présent et avenir à tout cours et requis acte que nousd. leur avons concédé fait et publié aud. Cannes dans notre bureau, en présence desd. Charles Gaspard Bauchiere de Briançonnet, brigadier des fermes du Roy rendant au port de La Napoulle et Joseph Faye du lieu du Mas, employé des fermes du Roy, de la même brigade, témoins requis et signés, les parties ont dit ne savoir de ce enquises suivant l’ordonnance, approuvant les parties et temoins les deux renvois et la rature de quatre mots.

Bauchiere Saye

et de nous Jean François Escarrras, notaire royal aud. Cannes soussigné

(Transcription : Nicolas Brito)

Ce document notarié cannois intervient à l’issue de plusieurs épisodes d’une procédure judiciaire entamée des semaines auparavant entre deux couples de marins.

Les archives judiciaires renseignent sur le déroulement du différend que l’acte notarié ne fait qu’évoquer. Le 15 juillet 1776, une « requête de querelle » est déposée devant la justice seigneuriale de Cannes par André Jourdan, capitaine d’un bâtiment de commerce, et sa belle-mère, Anne-Marie Bertrand, stipulant pour son épouse, Anne Pinchinat. Dans leur plainte, ces derniers accusent Thérèse Glaudin d’avoir injurié et violenté Anne Pinchinat si rudement qu’elle dut être portée par des « personnes charitables » dans son lit, atteinte alors d’une forte fièvre. Elisabeth Daumas, mère de Thérèse Glaudin est également accusée de violences à l’égard, cette fois-ci, d’Anne-Marie Bertrand. L’affaire ne s’arrête pas là car les accusés ripostent. Le 16 juillet 1776, une nouvelle « requête de querelle » est déposée devant la même juridiction par Antoine Allieis, matelot et mari de Thérèse Glaudin, contre Anne Pinchinat et sa tante pour violences également.

Le conflit est né d’une querelle de voisinage. Les deux couples en cause occupent respectivement des appartements situés dans une maison appartenant à Antoine Labatel. Lorsque celui-ci annonce à Thérèse Glaudin qu’il ne souhaite pas renouveler l’arrentement de leur logement, le couple délogé reproche à Jourdan et sa femme d’être responsables de leur sort. Dès lors les relations entre eux dégénèrent en haine, s’exprimant par des injures atroces et des actes de violence (coup de pied dans le ventre, alors que les femmes sont toutes deux enceintes).

Il faut attendre plusieurs semaines pour que le conflit parvienne à trouver un dénouement plus pacifique grâce à un « département » conclu entre Jourdan et Allieis devant maître Escarras, notaire royal de la ville de Cannes, le 5 septembre 1776. Témoin d’une double réalité, celle du rôle central exercé par cet officier et celle d’une possible résolution amiable d’un conflit, cet acte ne doit point être confondu avec le cas de la transaction. En effet, la particularité d’un tel document est de mettre fin à toutes prétentions des parties et donc in fine, au procès lui-même. Ainsi, contrairement à une transaction, un département ne peut intervenir une fois le jugement rendu.

L’acte se concentre sur les termes de l’accord en question. On présente dans un premier temps l’identité des parties, ici Jourdan et Allieis, suivi d’un court résumé de la procédure judiciaire qui a précédé le département. On retrouve la date du décret de prise de corps rendu par le juge contre la femme d’Allieis à la suite de la requête déposée par Jourdan. Cette première partie qui consiste à décrire le contexte de l’accord laisse place en second lieu à l’exposition des termes de cette convention. Ainsi on apprend que Jourdan s’oblige à n’émettre aucune poursuite contre ladite Glaudin contre le versement d’une somme, d’un montant de plus de 100 livres (le montant a été rediscuté à la hausse durant la rédaction de l’acte), par Allieis. Une dernière modalité est néanmoins bien présente, qui stipule que Thérèse Glaudin s’engage à ne plus « faire la moindre insulte soit en propos qu’autrement à la femme dudit Jourdan ». Il est précisé que les héritiers de Antoine Allieis et Thérèse Glaudin sont eux aussi engagés. Bien que cette clause conditionne la pérennité de cet accord, elle est surtout la seule indication qui renseigne le lecteur des faits à l’origine de cette affaire judiciaire. Un département n’informe ainsi que très peu, voire aucunement, sur les faits qui ont conduit à son existence. Le département se conclut alors par une troisième partie, relative à la mention des témoins et une quatrième dans laquelle est présente la signature du notaire.

(Auteur : Nicolas Brito)