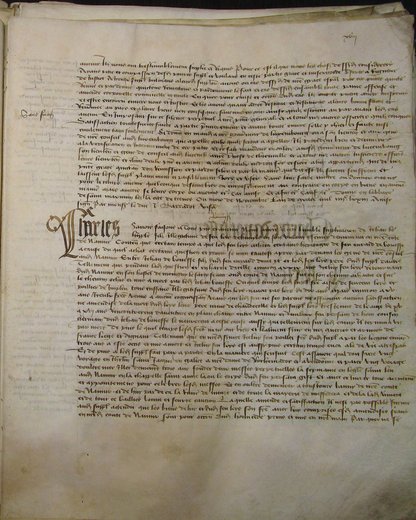

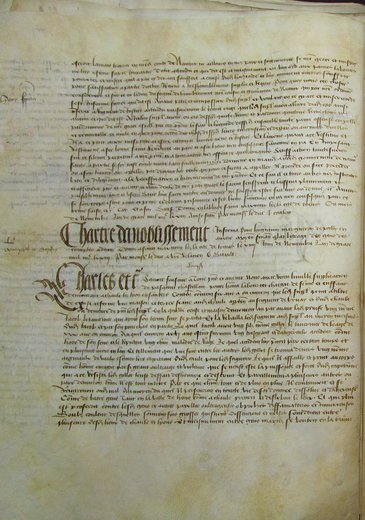

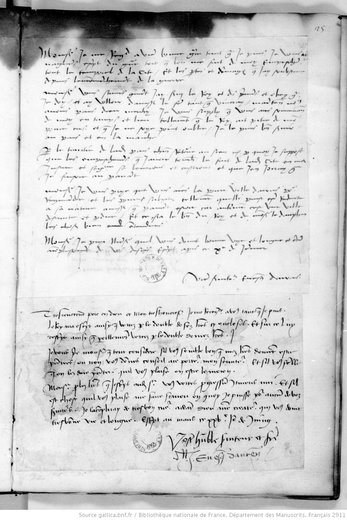

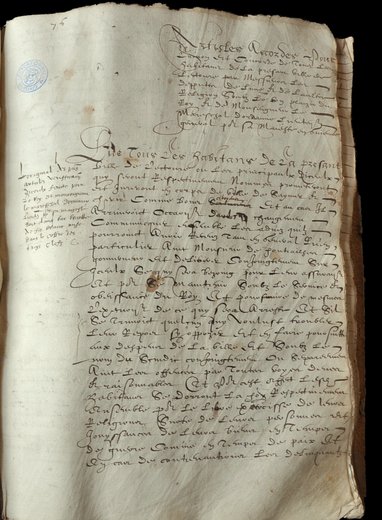

Remission.

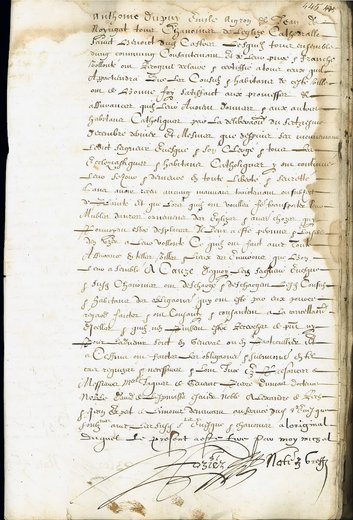

Charles, savoir faisons à tous presents et à venir nous avoir receu l’umble supplicacion de Jehan le Himpple, filz illegictime de feu Lois de Himple, en son vivant escuier, demourant en notre conté de Namur, contenant que certain temps a que ledit feu Loys acheta certains heritages de feu Evrard de Boneffe, à cause du quel achat certaine question et procès se meu tantost après par devant les gens de notre conseil audit Namur entre Jehan de Boneffe, filz dudit feu Evrard, d’une part, et ledit feu Loys, père dudit suppliant, d’autre part, tellement que pendant ladite question et en hayne d’icelle, environ a xxixeans, iceluy feu Loys, retournant dudit Namur en son hostel de Moinguy le Sarcy, seant oudit conté de Namur, fut en son chemin achaitié et sur le chemin ochis et mis à mort par ledit Jehan Boneffe, ou quel temps ledit supliant, frere aisné de feurent Loys et Poillier de Impleu, tous enffans illegitismes dudit feu Loys, n’avoit pas lors de dix ans, mais environ a xv ans, iceulx freres venus à aucune cognoissance veans que ledit feu ne ses parens ne offroient aucune satisfaction ne amendise de la mort dudit Loys leur père, meus de chaudecolle et ledit suppliant lors tres jeune de l’eaige de xv a xvi ans, rencontrerent d’aventure en plain champ entre Namur et Jemlaux feu Persam de Hem, cousin germain dudit Jehan de Boneffe, le navrerent à ceste cause, aussy que tellement sur ledit camp il termina vie par mort. De puis lequel temps, lesdits freres nous ont bien et lealment servy en noz guerres et armees de France, Liege et Dignant, tellement que en notredit service iceluy feu Poillet, frere dudit supliant, a par les Liegeois, environs trois ans, a esté occis et mis à mort et iceluy feu Loys est aussy puis certain temps ença alé de vie à trespas. Et depuis a ledit suppliant fait paix à partie en la maniere qui s’ensuit, c’est assavoir qu’il doit faire ung voyage en Jehrusalem, Saint Jacque en Galice, à Notre Dame de Rochemador et à Vendomme, et paier ung voiage d’oultre mer, illec demourant trois ans, fonder deux messes perpetuelles la sepmaine en l’eglise Saint Leu audit Namur, en la chappelle Saint Anne, là ou le corps dudit feu Persant gist, et avec ce livrer tous aornemens et appointemens pour celebrer lesdites messes, et en oultre demourer à tousjours banny de notre conté de Namur et de Huy de par de ça la riviere de Meuze et de toute la mayerie de Meffedera et de ladite riviere, et de tout ce baillier bonne et seurre caucion. Laquelle amende et satisfaction il n’est pas possible furnir audit suppliant, actendu que les biens de luy et dudit feu Loys son frere avec luy comprises esdite amendises seans en notredit conté de Namur sont pour occasion dudit homicide prins et mis en notre main. Par quoy ne se oseroit jamais trouver en notredit conté de Namur ne ailleurs en noz pays et seignouries se notre grace et misericorde ne luy estoit sur ce impartie, dont actendu ce que dit est et meismement en regard aux paines, labours, pouretez et misere qu’il a par cy devant souffert à cause dudit homicide et luy convient encores souffrir pour satisfaction à partie d’iceluy, il nous a treshumblement supplié et requis.

Pour quoy nous, ces choses considerees [en marge : Sans finanches] et sur ce eu l’adviz du seigneur de Humbercourt notre cousin et gouverneur de Namur qui, par notre ordonnance, s’est informé sur ce que dit est, ayant pitié et compassion dudit suppliant et voulant en ce grace et misericorde preferer à rigueur de justice, actendu meismement le jeune eaige que ledit supliant avoit à l’eure dudit cas ainsy avenu et que dit est, à iceluy suppliant avons ou cas dessusdit quicté, remis et pardonné, quictons, remectons et pardonnons de notre grace especial par ces presentes le fait et homicide dessusdit, ensamble toucte paine, offense corporelle et criminelle et civile, en quoy pour occasion des choses dessusdites, leurs circonstances et deppendances ou aucunes d’icelles, il a et puet avoir mesprins et estre encouru envers nous et justice, et l’avons quant à ce restitué et restituons à ses bonne fame, renommee, au pays et à ses biens non confisquez, s’aucun en y a, en imposant sur ce silence perpetuel à notre procureur et à tous autres noz officiers quelzconques, satisfaction touctesvoies faicte à partie se faicte n’est civilement tant seullement.

Si donnons en mandement à notredit gouverneur de Namur ou à son lieutenant que appellez par devant luy ceulx qui pour ce seront à appeler, il procede ou face proceder bien et diligemment à la verifficacion et interinement de ces presentes, et ce fait il et tous autres noz justiciers et officiers presents et à venir et chacun d’eulx de notre presente grace le facent, seuffrent et laissent plainement et paisiblement joyr et user, sans luy faire mectre ou donner ne souffrir, estre fait, mis ou donné etc., ainçois se son corps estoit pour ce prins et detenu prisonnier et ses biens, s’aucuns en y a, non confisquez, pour ce prins, saisiz etc., car [etc.]

Et afin [etc.] Sauf [etc.]

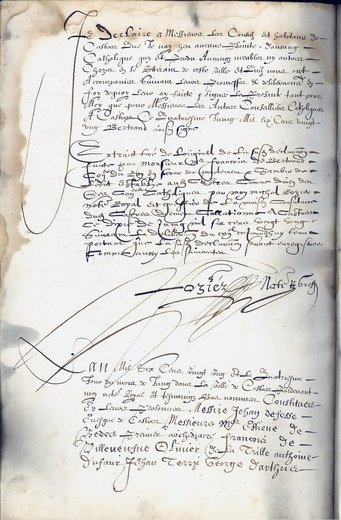

Donné en l’abbaye Saint Maximin lez la cité de Treves ou mois de novembre l’an de grace mil iiiic lxxiii. Ainsy signé par Monseigneur le duc. I. Coulon.

(Transcription : Quentin Verreycken)