Cette exposition accompagne les actes des journées d’études S’accorder et résoudre les conflits au Moyen Âge et à l’époque moderne publiées dans la revue Criminocorpus.

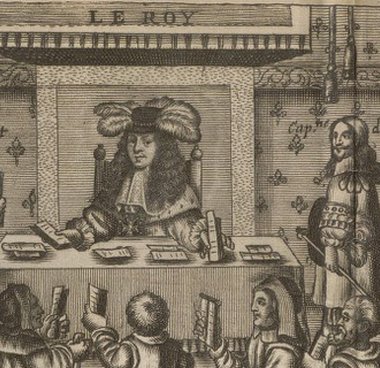

« Mieux vaut mauvais accord que bon procès » : hier comme aujourd’hui, l’adage dit la critique sempiternelle adressée à une justice accusée de tous les maux et qu’il vaut mieux tenir à distance. Lente et ruineuse, elle est représentée dans l’imagerie et les discours des juristes du XVIIe siècle telle un monstre avide qui épuise les individus et leur impose brutalement ses jugements. Suivant cette logique, il y aurait moins à perdre dans un compromis que face à la justice. Cependant, dans les sources de la théorie juridique comme de la pratique, la voie de l’accord apparaît souvent complémentaire plutôt que concurrente des procédures judiciaires. Si elle incarne, plus largement, un idéal à atteindre pour restaurer la paix après le conflit, la justice n’est jamais bien loin.

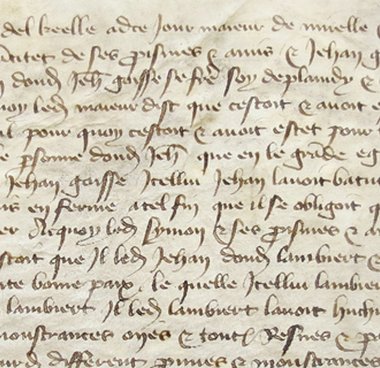

L’histoire des manières de s’accorder demeure pourtant mal connue. Souvent orales et fugaces, les pratiques de l’accord se laissent rarement prendre dans les mailles des archives : ancrées dans les habitudes, elles ne sont mentionnées qu’accidentellement. La documentation conserve naturellement plus de traces de conflits que d’accords. Dès lors, où chercher les sources de ces modalités négociées de la régulation sociale ? C’est ce défi qui a réuni des chercheuses et chercheurs issus de différentes historiographies et travaillant sur des époques et des espaces différents, pour réfléchir aux formes, aux acteurs, aux rites et aux mots utilisés par les hommes et les femmes du passé pour régler leurs différends. Les matériaux présentés lors des journées d’études ont rapidement formé une collection de sources rares, donc précieuses, qu’il nous a semblé utile de mettre à disposition des spécialistes et des curieux grâce à cette exposition.

À quelles conditions et par qui l’accord est-il recherché ? Quels types de conflits peuvent être ainsi résolus ? Quels en sont les acteurs et les mécanismes ? Comment les diverses formes de l’accord s’articulent-elles avec les procédures judiciaires ? Ne s’agit-il plus, à la fin de l’Ancien Régime, que d’une pratique reléguée au rang d’archaïsme par le triomphe des justices d’État, comme on l’a souvent conclu ? Afin de répondre à ces questions et pour prendre l’accord au sérieux, la démarche retenue consiste à refuser de hiérarchiser les différentes manières de s’accorder selon leur degré de proximité avec l’institution judiciaire, et à se placer, autant que possible, à hauteur des justiciables pour mettre en valeur leur capacité d’action1.

Le corpus présenté ici permet de percevoir la plasticité des accords et de les mettre en relation avec d’autres manières de régler un conflit (recours à la force, règlement judiciaire, intervention de l’autorité politique). Nous avons cherché à multiplier les angles de vue et privilégié la dimension internationale en ouvrant le questionnement aux sources belges, italiennes, suisses, lorraines, afin de ne pas rester prisonniers du seul modèle français et du grand récit de l’inexorable développement de la justice royale. La chronologie court du XVe au XVIIIe siècle, embrassant ainsi un Ancien Régime de longue durée, inscrit dans les structures médiévales mais qui se prolonge jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Nous avons également choisi d’intégrer dans notre approche les configurations non judiciaires telles que la guerre ou la guerre civile, afin de questionner les similitudes et les interactions entre la dimension individuelle et la dimension collective de l’accord.

Les documents présentés dans cette exposition proviennent ainsi de fonds divers :

- des archives des justices inférieures dont la richesse mérite d’être encore exploitée ;

- des minutes notariales, dans lesquelles ce type d’accord est souvent noyé dans la masse documentaire et de ce fait difficile à repérer ;

- de fonds ecclésiastiques, catholiques ou protestants ;

- de sources municipales ;

- d’une documentation plus classique (actes royaux, correspondances, ouvrages imprimés et gravures) qui contribue aussi à éclairer la logique de l’accord.

Si cette sélection fait la part belle aux archives, les documents présentés ne sont pas tous inédits. Ils sont variés mais précisément situés, précaution indispensable pour comprendre les contextes locaux et le rôle des différents acteurs.

L’exposition propose de découvrir les sources dans leur matérialité originale, en présentant la photographie du document et sa transcription intégrale (et sa traduction en français si nécessaire), accompagnées d’une courte présentation qui renvoie le cas échéant à une analyse approfondie présentée dans les actes des journées d’études. L’orthographe originelle des documents, leur accentuation et leur ponctuation ont été adaptées selon les normes éditoriales en vigueur (http://theleme.enc.sorbonne.fr/cours/edition_epoque_moderne/edition_des_textes), à des fins de lisibilité et d'harmonisation.

Auteurs de l’exposition : Anne Bonzon et Diane Roussel (pour les introductions des parties et plusieurs des documents), Dylan Beccaria, Stéphanie Blot-Maccagnan, Nicolas Brito, Adrien Carbonnet, Lucien Faggion, Christian Grosse, Jonathan Pezzetta, Pierre-Benoît Roumagnou, Xavier Rousseaux, Pierre-Jean Souriac, Quentin Verreycken.

Édition en ligne : Delphine Usal, chargée d’édition, Criminocorpus Lab.

Image de présentation : détail de Pieter II Brueghel, Paysans chez un homme de loi, 1575-1625, Musée du Louvre, Département des peintures, RF 1973 37 https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010066597

---------------

1 Voir l’introduction des actes des journées d’études : « À la recherche de l'accord : historiographie et principes d'une enquête sur la résolution des conflits », https://doi.org/10.4000/11wcq