L’analyse du langage utilisé par les acteurs de l’administration, de la justice et les médecins de l’époque coloniale, s’avère essentiel pour saisir les ambiguïtés, les contradictions et les instrumentalisations qui conditionnent les discours et les pratiques d’altérisation des populations africaines. Étudier l’emploi de certains termes est crucial dans la compréhension des rapports de pouvoir asymétriques des approches de la « folie » de l’Autre et des processus de construction des stéréotypes.

Les mots « fou », « folle », « folie » représentent les occurrences les plus fréquentes dans les documents de l’administration coloniale. Le vocable « folie », désigne de manière très générale un état d’altération psychique, individuel ou collectif, que les administrateurs coloniaux situent à mi-chemin entre la maladie psychiatrique et la culture des populations locales.

6. Dire l’Autre fou. Questions de langage

Plan du chapitre

Langage et construction des stéréotypes

Les « indigènes » seraient ainsi porteurs d’une altération endémique les rendant malades de leur propre culture et de leur origine. L’usage ambigu du terme « folie » rend possible un processus de construction d’un stéréotype qui fait de « l’Africain » un individu psychiquement faible, aux traits moraux et intellectuels inférieurs. Nous l’avons vu, qualifier des actes de « folie » permet d’atteindre des objectifs politiques précis dans le maintien de la domination coloniale et d’affaiblir une revendication politique – qui peut être légitime – susceptible de mettre en danger le pouvoir colonial en place.

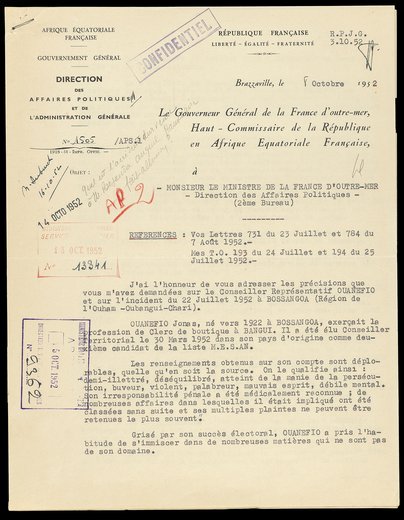

La question de l’usage d’un langage et d’une sémantique spécifiques, est ainsi fondamentale. On s’intéresse ici aux termes utilisés pour assigner des comportements et des revendications politiques à des pathologies mentales qui se sédimentent, formant un ethos primitif qui, à son tour, expliquerait le comportement irascible des « indigènes ». L'imprécision des termes employés, souvent dépourvus de diagnostics précis établis par des médecins et reposant plutôt sur une connaissance partagée du « psychisme africain » par les divers acteurs en présence (fonctionnaire de police, administrateurs coloniaux, magistrats), est souvent manifeste. La question terminologique se pose pour identifier et circonscrire la pathologie, afin de ségréguer le patient, mais aussi pour disqualifier toute action possible contre l’autorité coloniale.

Ainsi dans le cadre des révoltes qui ont lieu au sein des fédérations de l’AEF et de l’AOF durant les premières décennies du XXe siècle, le récit de l’administration parvient à la construction du stéréotype de « l’Africain noir » facilement influençable et extrêmement perméable aux mots des « sorciers », au point d’entrer dans un état de transe qui le priverait de toute forme de raison. Ce discours est fonctionnel à l’usage d’une procédure de répression expéditive, en l’occurrence le régime de l’indigénat, qui permet de contourner la procédure judiciaire et de condamner sans vérification de la responsabilité pénale individuelle.

Ambiguïté des catégories administratives et médicales

Les mots – tels que « fou/folle », « aliéné/aliénée », « psychopathe » – deviennent des catégories juridiques, administratives ou médicales, tout en demeurant ambigus, incertains et polysémiques, au point de servir de véritables fourre-tout.

Dans le traitement juridique, administratif et médical des pathologies psychiques, on note un glissement qui s’opère de l’individuel au collectif ainsi que du fait culturel au fait psychiatrique. On pense notamment ici à l’École d’Alger et à son principal théoricien, Antoine Porot, qui convoque une « mentalité indigène prémorbide » pour expliquer certaines pathologies. Porot s’inspire de la théorie racialiste du primitivisme de Henri Lévy Bruhl. Il applique ainsi à la psychiatrie les considérations autour de la « mentalité primitive ». Ceci explique, selon-lui, les pathologies mentales typiques affectant le « nord-africain », décrit comme fortement suggestible, crédule et impulsif. Mais Porot est aussi un locuteur affable, inventeur de mots et de concepts. Le texte fondateur de l'École d'Alger est constitué de ses Notes sur la psychiatrie musulmane rédigées en 1918. Le « facteur race » – qu’il mobilise – explique la réaction violente latente, atavique, sommeillant en chaque « indigène ». Lorsque Porot quitte l'Algérie en 1946, il souhaite diffuser ses observations cliniques, ce qu'il fait en 1952 en rédigeant, avec ses collaborateurs, le Manuel alphabétique de psychiatrie.

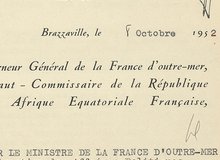

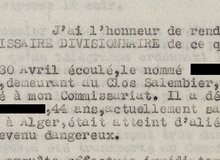

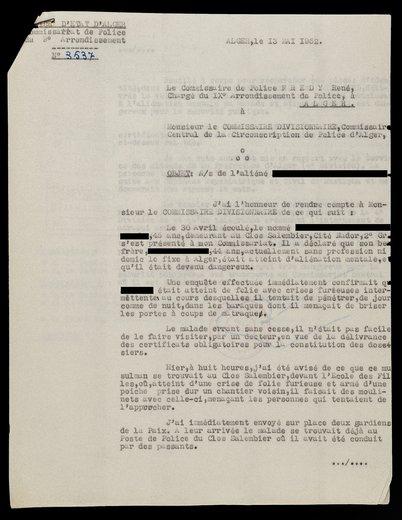

La confusion terminologique qui domine dans le langage de l’époque est également le produit des glissements et d’autres contaminations langagières entre les différents acteurs coloniaux en présence – policiers, médecins, juristes, administrateurs, mais aussi les patients qui se les approprient à leur guise. Prenons l’exemple des patients qui, perçus comme une menace à l’ordre public, se retrouvent au commissariat de police d’Alger. Dans une telle casuistique, la force policière établit un premier diagnostic sommaire qui peut d’ailleurs suivre le patient pour un long moment et même servir de base au diagnostic établi ensuite par le corps médical. Les diagnostics de « folie furieuse » par exemple, n’émanent pas d’une observation clinique effectuée par le médecin mais d’un savoir en circulation parmi les acteurs qui aboutit au façonnage et au renforcement du stéréotype et du stigmate.

Pour désigner l’altération mentale, les acteurs de l’administration et de la justice utilisent pléthore de formulations qui peuvent coexister au sein d’une même phrase. Les termes « aliéné », « malade », « troubles mentaux », « psychose » peuvent désigner une même problématique, voire à un même individu. Au cours des échanges qui ont lieu durant les années 1910 et 1920 entre le ministère des Colonies et les gouverneurs généraux, par exemple, des termes comme « aliéné » et « psychopathe » sont utilisés comme deux synonymes. Cette dernière occurrence est récurrente dans les documents produits par les préfectures d’Algérie durant les années 1950. Le mot désigne ici les « aliénés dangereux » qui constituent un péril pour l’ordre public et pour les tiers. Les sources mentionnent une « section des psychopathes » au sein de la préfecture d’Alger. L’administration coloniale, en utilisant des diagnostics médicaux de manière systématique, instrumentalise le discours psychiatrique pour atteindre ses objectifs, privant ainsi la catégorie employée de sa signification initiale.

Le « délire mystique » fait partie des affections mentales les plus fréquemment attribuées aux populations africaines qui, en raison de leurs pratiques religieuses et culturelles, apparaissent aux yeux de l’administration plutôt enclines à se livrer à des rituels conduisant à une abolition du discernement. Sur la base de telles considérations, certains administrateurs considèrent inopportun d’appliquer les catégories occidentales aux « indigènes », surtout en Afrique subsaharienne, le mysticisme faisant partie intégrante de leur propre « mentalité ».

« Anormalité » et « déséquilibre »

La notion d’ « anormalité » est un exemple criant du caractère vide et poreux des nomenclatures qui sont mobilisées pour définir les états d’altération psychique par les autorités administrative, judiciaire et médicale. Datant du début du XIXe, celle-ci trouve son parfait déploiement dans la psychiatrie française métropolitaine qui se consolide surtout durant la première moitié du XXe siècle, lorsque s’affirment les théories déterministes du docteur Alexandre Lacassagne, en accord avec l’école italienne d’anthropologie criminelle de Cesare Lombroso. Dans la période de l’entre-deux-guerres, la Ligue française d’hygiène mentale « poursuit l’étude des grands problèmes psychopathiques en se préoccupant des innombrables états psychiques placés à la frontière de la santé morale et de la folie », qui peuvent aller jusqu’à pousser l’individu à commettre des infractions pénales (Dr. Gustave Martin, La prophylaxie mentale, 1925). L’étude est étendue aux espaces ultramarins. En 1925, une commission d’hygiène mentale coloniale est créée au sein du ministère des Colonies, sous la présidence du psychiatre Paul Gouzien, inspecteur des troupes coloniales.

Comme dans le périmètre de la France hexagonale, les individus que le « déséquilibre » conduit à des actes pénalement illicites naviguent entre prison et hôpital psychiatrique. À l’hôpital psychiatrique de Blida, en Algérie, l’« anormalité » et la « déviance » sont détectées, entre autres, par l'examen physique. Pour les acteurs des institutions carcérales la « déviance » peut nécessiter le recours à l’hospitalisation en raison du « danger » que l’individu pourrait constituer pour lui-même, mais aussi dans ses dires et ses comportements délirants.

À partir d’un langage initialement médical, l’administration coloniale parvient à façonner des catégories très singulières, comme celle des « fillettes anormales », terme utilisé par divers acteur.ices dans un cadre administrativo-médical pour désigner les pensionnaires de l’hôpital Sainte-Elisabeth des Attafs. Cette structure accueille des jeunes filles, presque toutes d’origine européenne, dont les conditions psychiques ou physiques se voient affaiblies suivant des degrés variables. Véritable coquille vide, l’étiquette administrative de « fillettes anormales » correspond aussi bien à de la « perversion », de la « débilité », de l’« inadaptation », du « déséquilibre », de la « déviance », jusqu’à frôler ou rejoindre la « délinquance ». Il ressort des fonds d’archives des Sœurs Blanches, à l’époque préposées à la gestion administrative et financière de cette institution, que le mot « fillettes » ne se réfère pas toujours à des mineures mais à des personnes âgées de neuf et vingt-deux ans. Sans compter que l’hôpital Sainte-Elisabeth voit parfois passer dans ses murs des garçons.

Les mots qui manquent

Dans les archives de l’administration coloniale et des hôpitaux, les termes des acteurs coloniaux – appropriés ou non – saturent l’espace discursif, alors que les mots des patients sont rares. Les silences des « malades » disent d’abord l’absence de réciprocité dans la relation patient-médecin-administration coloniale. Le savoir descendant s’exprime donc par les mots du personnel médical, des acteurs de l’administration et de la justice qui, on l'a vu, n'est pourtant pas toujours formé et préparé. Les mots des patients silenciés peuvent toutefois émerger en creux, dans les interstices des documents qui les concernent.

Dans certains cas, les dossiers personnels conservent des écrits destinés aux proches. Les hommes et les femmes internés à Montperrin par exemple adressent des lettres et des cartes postales à leurs amis et à leur famille principalement pour savoir comment se passe la vie à l'extérieur de l'asile. Ils veulent des nouvelles de leurs proches, s'enquièrent de leur maison, de l'état des tombes des parents décédés, de la santé des parents, des femmes, des maris, des enfants et des amis. Mais ils racontent aussi souvent la vie à l'intérieur de l'asile. Ils racontent l'ennui, la nostalgie de leur pays, la peur d'être oubliés, la distance qui pèse, parfois en essayant de comprendre qui est responsable de leur entrée dans cet enfer.

Souvent, les lettres des patients, qu'ils soient « indigènes » ou Français résidant en Algérie, affirment leur « appartenance à l'Algérie ». À côté de cette revendication identitaire, les lettres montrent clairement que les patients sont en mesure de formuler leur version de l'histoire qui les a conduits à l'asile. Bien souvent celle-ci diverge complètement de celle des parents, des autorités policières et des médecins impliqués. Elle révèle ici encore une agency incontestable des patients dans la négociation des conditions de leur internement.

Les mots qui restent

Que reste-t-il de ces catégories dans le langage quotidien des acteurs contemporains de la justice et de l’administration, du corps médical et, d’une manière plus large, de la société civile ? Quels sont les héritages langagiers de la période coloniale ? Les travaux les plus récents produits par les spécialistes de l’histoire du droit et de la justice d’outre-mer mettent l’accent sur la nécessité de penser la décolonisation du langage et du vocabulaire utilisé encore au XXIe siècle.

Une certaine continuité semble traverser les sources juridiques et administratives consacrées aux espaces ultramarins jusqu’au moins aux années 1970. Après les Constitutions du 27 octobre 1946 et du 4 octobre 1958 qui prévoient que « tous les ressortissants des territoires d’outre-mer ont la qualité de citoyens au même titre que les nationaux français de la métropole », le terme « mentalité » ne disparaît pas du langage des juristes qui l’utilisent pour asseoir le clivage de statut qui persiste entre les « citoyens de statut civil », relevant complètement du droit français, et les « citoyens de statut local », qui restent soumis à la coutume ou au droit local pour les questions de droit privé et de droit de la famille. À la même époque, les discours et les pratiques médicales relatent une continuité de langage. Le même vocabulaire et les termes liés à la folie sont réutilisés pour parler des populations migrantes. Par exemple, le « syndrome nord-africain » apparaît encore dans les dossiers psychiatriques individuels des années 1950, illustrant la persistance des catégories issues de l'époque coloniale.

Que reste-t-il de ces discours dans les relations à l’autre-étranger aujourd’hui ? Comment sont désignés et perçus cliniquement les Africains anciennement colonisés qui atteignent l’hexagone ? Certains chercheurs et professionnels de la santé psychique qui travaillent au contact des populations migrantes, font état de la persistance de discours et catégories nosographiques régis par une matrice coloniale qui imprègne, souvent à l’insu des soignants, les représentations à l’égard du patient étranger. Dans les camps de réfugiés, les couples dichotomiques exilés/autochtones ou exilés/bénévoles-professionnels sont susceptibles de réactualiser les anciens rapports de force propres aux relations coloniales et le langage en est témoin. Par exemple, le recours au terme « Jungle » qui désigne les campements de réfugiés, n’est pas sans évoquer la brousse, un terme à consonnance éminemment coloniale.

Que reste-t-il de ces discours dans les relations à l’autre-étranger aujourd’hui ? Comment sont désignés et perçus cliniquement les Africains anciennement colonisés qui atteignent l’hexagone ? Certains chercheurs et professionnels de la santé psychique qui travaillent au contact des populations migrantes, font état de la persistance de discours et catégories nosographiques régis par une matrice coloniale qui imprègne, souvent à l’insu des soignants, les représentations à l’égard du patient étranger. Dans les camps de réfugiés, les couples dichotomiques exilés/autochtones ou exilés/bénévoles-professionnels sont susceptibles de réactualiser les anciens rapports de force propres aux relations coloniales et le langage en est témoin. Par exemple, le recours au terme « Jungle » qui désigne les campements de réfugiés, n’est pas sans évoquer la brousse, un terme à consonnance éminemment coloniale.