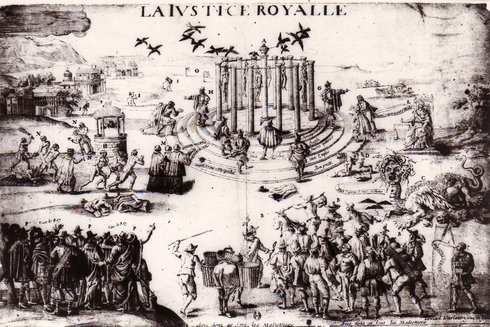

L’estampe La justice royalle fut réalisée en 1624 par Ismaël Varloken, puis reproduite en l’état en 1661, à l’ouverture de la Chambre de justice qui allait marquer le début du règne personnel de Louis XIV. C’est cette seconde impression que l’on retrouve ici, destinée à illustrer et accompagner cette manifestation extraordinaire de la justice retenue du roi.

Les états généraux de 1614 avaient réclamé que se tiennent, à tous les dix ans, une Chambre de justice pour juger des désordres aux matières financières du royaume. Commission extraordinaire, la Chambre de justice de 1624 fut la seule qui respecta la périodicité décennale demandée par les états de 1614. La justice royalle s’inscrit parmi de nombreuses autres gravures saluant l’initiative royale contre les « maltôtiers », c’est-à-dire les officiers des finances « qui exigent des droits qui ne sont point dus ou qui ont été imposés sans autorité légitime ». Ainsi La chasse aux larrons, Le pot aux roses et d’autres gravures circulèrent en 1624. C’est le cadre de la Chambre de 1661 que Nicolas Fouquet sera accusé des crimes de péculat et de lèse-majesté.

La légende de l’image a été perdue, mais on reconnaît clairement les fourches patibulaires au centre de la composition, la foule de bons sujets se réjouissant du triomphe de la justice, et la figure menaçante de la « Mégère », l’une des Erinyes de la mythologie grecque dont la fonction était de punir les coupables et de protéger l’ordre social. Allégorie du roi justicier, l’estampe exprime l’action judiciaire du souverain par la répression à laquelle aucun criminel ne peut échapper. Nous sommes ici loin du prince juge recevant les plaideurs sous le chêne de Vincennes, que le XIXe siècle a imposé à l’imaginaire du roi de justice.