Tardif, puisqu’il date du XIXe siècle, ce tableau reprend les lieux communs attachés à la figure du curé conciliateur sous l’Ancien Régime. Face aux duellistes prêts à se battre, le prêtre revêtu de sa soutane s’interpose et, dans une posture dramatique et sacrificielle, il offre sa poitrine aux épées des combattants. Il se présente ainsi comme l’image du Christ, le Médiateur entre Dieu et les hommes, prêt à se sacrifier pour le salut de tous.

4. Les valeurs chrétiennes au secours de la paix

Plan du chapitre

L’idéal chrétien de concorde

Il n’est pas rare que les arguments en faveur d’un accord puisent au répertoire des valeurs chrétiennes. La charité est une des vertus théologales, le refus de la vengeance suppose le pardon des ennemis, l’idéal de concorde est rappelé par les Églises. À l’échelle de la catholicité, la papauté a longtemps été un acteur essentiel des négociations de paix. Dans quelle mesure ces valeurs et ces modèles sont-ils transposables au quotidien ?

Le recours à un homme d’Église pour amener les parties en conflit à trouver un accommodement se justifie par la défense de ces valeurs, en théorie partagées par tous. Il offre aussi un lieu neutre, le presbytère, favorable à l’exercice de la médiation, et un intermédiaire, le prêtre dont l’action pacificatrice peut prolonger et renforcer le lien pastoral. En se tournant vers ce médiateur, les parties en litige peuvent éviter ainsi des frais de justice et faire croire que c’est par obligation de conscience qu’ils ont opté pour un accord.

Les documents qui suivent montrent que cette intervention, loin de s’opposer à la justice institutionnelle, est parfois encouragée par les tribunaux.

Le protestantisme accorde à ces activités un cadre plus institutionnalisé, puisque l’organisation des Églises réformées mise en place par Calvin au XVIe siècle confie ce rôle d’accommodement des conflits au Consistoire, organe composé de pasteurs et d’anciens, présent dans chaque Église locale. Dans l’espace français, ce type de règlement permet aux protestants d’éviter de porter leurs litiges devant des tribunaux catholiques suspects de partialité. On voit cependant qu’à Genève, hors de toute confrontation confessionnelle, cette activité centrale du consistoire perdure dans les siècles suivants.

Des modèles de médiateurs

Ces deux gravures viennent illustrer la deuxième édition de l’ouvrage L’Arbitre charitable, qui se présente comme une sorte de manuel d’accommodement des procès. Elles s’insèrent dans une série de cinq planches de grand format, illustrant l’action pacificatrice d’un certain nombre de personnages contemporains ou passés proposés comme modèles : « le grand roy Louis xiv », « le bon évesque S. Augustin », « le bon curé S. Yves », « le bon gouverneur de province et bon seigneur de fief M. le prince de Conti », « les bons advocats et procureurs, et arbitres charitables ».

L’ouvrage qui poursuit le grand projet utopique de mettre fin aux procès au nom de principes chrétiens émane des milieux dévots, et plus précisément du conseil charitable de la paroisse parisienne de Saint-Sulpice. En dépit du pseudonyme adopté par l’auteur, il a été en réalité rédigé par le secrétaire de cette assemblée, lui-même homme de loi pratiquant l’accommodement. Organisé comme un plaidoyer, le livre d’une centaine de pages martèle une idée-force : lorsque deux parties plaident, il y en a toujours une qui souhaiterait s’accorder. Des « médiateurs charitables » doivent alors convaincre l’autre partie à signer un compromis. Les scènes représentées sont toutes construites sur le même modèle : un personnage ou un groupe de personnages en position centrale traite les affaires de solliciteurs de toutes conditions, alignés en demi-cercle devant lui. Quelques lignes de texte et des citations scripturaires viennent compléter, voire redoubler le message.

La planche consacrée à Louis XIV qui « donne audiance jusques au plus pauvre de ses sujets » fait allusion aux placets, c’est-à-dire aux demandes de grâce que reçoit le roi, davantage qu’aux accords de procès. Elle offre néanmoins un puissant modèle à tous ceux qui seraient tentés de l’imiter, d’autant qu’elle place le roi de France dans la lignée du roi Salomon, de Charlemagne et de Philippe Auguste. Dans le contexte de réforme de la justice, intégrer l’accord des procès à la loi fait très certainement partie des objectifs poursuivis ici par l’auteur. L’image du « bon curé » propose quant à elle la figure de saint Yves, patron des hommes de loi et modèle sacerdotal. Yves Hélori, mort en 1303, a exercé comme official et l’iconographie le représente depuis le XVe siècle comme un juge-prêtre entouré de plaideurs, riches et pauvres. C’est pourtant en vêtements du XVIIe siècle que sont figurés ici les personnages, porteurs de sacs à procès, que le curé en position centrale s’efforce de concilier avant de les amener à signer un compromis en vue d’un arbitrage, ce que rappelle ici la présence des deux tables avec plume, écritoire et actes prêts à recevoir signature.

Là où l’ouvrage consacre ses plus longs développements à l’action pacificatrice des curés, la mise en série de figures d’autorité laïques, représentées selon un même modèle, ajoute à sa force de conviction.

(Auteur : Anne Bonzon)

Des gestes et des lieux propices à la pacification

1596, neuvième indiction, le jour de vendredi, troisième jour de mai, dans le village de Castelgomberto, dans l’habitation du révérend recteur de l’église de Saint-Pierre de Castelgomberto, le révérend prêtre Alexandre Beraldi, en présence de Ventura, fils de feu Francesco de Bertasi, et de Giuseppe, fils de feu Alvise de Merzari, et de Giovanni, fils de feu Matteo Cisotti, tous connus de cette localité, appelés et témoins.

Au cours des deux dernières années, il y a eu une certaine controverse concernant le pâturage des bœufs et des vaches, et peut-être d’autres différends entre Santo, fils de Pierre Fornari, et de son fils Fornario d’une part, et Sebastiano, Ventura et Silvestro, frères et fils de feu Felice Francesci, de telle sorte qu’il était facile pour n’importe quel mal de naître dans leur vie quand ce mal servirait d’armes entre eux. Par conséquent, le seigneur et révérend susmentionné Alessandro Beraldi, en tant que berger attentif et vigilant de son troupeau, se proposa de vouloir par tous les moyens ramener à la paix ces ennemis précités, qu’ils puissent vivre religieusement et non dans le péché mortel et, ensemble avec Nicola, fils de feu Battista Bulcioni, citoyen de Vicence, ils ont demandé et demandent aux deux parties de régler tous leurs différends, tant criminels que civils, de s’engager envers eux, puisqu’ils n’ignorent pas l’humanité et le devoir de respecter le révérend recteur lui-même et les remontrances et la bienveillance du précité Nicola, ils ne pouvaient manquer de faire ce qu’ils demandaient eux-mêmes religieusement dans l’affaire, dans laquelle ils ont donné et se sont complètement investi dans l’affaire, ils ont complètement concilié [f° 26r] tous leurs précités différends et litiges et crédits et dettes entre les parties elles-mêmes qu’il faut dire ci-dessous. Mais d’abord, en ce qui concerne les différends criminels et autres, s’il y en avait, la paix fut conclue entre eux, et en s’embrassant et en se serrant la main en présence de nombreux témoins que je n’écris pas par souci de brièveté, en l’église de Sainte-Cécile de Castelgomberto, le 21 avril de l’année en cours. Et pour que la paix elle-même soit sincère, dans un plus grand signe de réconciliation, tous ensemble, afin d’être unis dans une véritable affinité, ont chanté dans la maison du précité Santo Fornari, avec ses propres fils et la femme du cousin de leurs frères Francesci ; et concernant les dettes et créances entre les parties elles-mêmes, le révérend recteur lui-même et le précité Nicola ont établi et décrété que ledit recteur, agissant pour lui-même et ses fils, pour lesquels il promit qu’il s’engageait sur ses propres biens, devait tout libérer et abandonner et n’importe quel crédit privé aux frères Sebastiano, Tura et Silvestro eux-mêmes et à chacun de leurs frères Francesci quels crédits et quelles prétentions ledit Santo réclame également ou peut réclamer des trois frères eux-mêmes, et d’eux aussi. Mais en les écoutant, lesdits arbitres comprennent que, dans cette déclaration, n’est pas comprise la quatrième partie que Santo lui-même peut réclamer de Giovan Battista, le quatrième frère des susmentionnés Francesci, à la discrétion de Santo lui-même, s’il souhaite la laisser audit quatrième frère ou non. Mais ces trois-quarts des crédits qui sont libérés devraient être libérés comme ci-dessus et être donnés par Santo lui-même à ces trois frères Sebastiano, Tura et Silvestro, lorsque ledit Giovan Battista se sera pacifié et rencontré [mots biffés : tel qu’il est rapporté] avec Santo lui-même et son fils, cependant avec la déclaration qu’il avait fait quelques actions au nom de Santo lui-même, c’est-à-dire que les trois parties ont été payées par lesdits trois frères à l’occasion des poursuites contre eux, afin d’obtenir que les crédits eux-mêmes soient payés par les trois frères précités sans aucune contradiction, et une autre quatrième partie par Giovan Baptista lui-même, cassant et annulant tous les manuscrits des dettes privées de n’importe quel type de Santo lui-même contre les frères Francesci eux-mêmes. Pour le reste, ils ont acquitté ledit Santo de tout et quoi que ce soit sur la prétention des frères des dettes privées contre Nicolas lui-même, tout ce que les arbitres eux-mêmes ont défini, ordonné et terminé avec la peine ainsi convenue par les deux parties de cinquante ducats courants à percevoir de façon irrémissible à tout contrefacteur de ces parties et à verser au magasin de farine de la Magnifique communauté de Vicence, mais la pénalité ne doit jamais être supprimée, qu’elle soit payée ou non payée. Donc, en ce jour, cet acte est fait par moi, le notaire soussigné, requis par les parties elles-mêmes qui ont affirmé devant les témoins susdits avoir toutes ces choses, sous la peine susdite, fermes et agréables à tenir sous l’obligation ci-dessus, louange à Dieu.

(Transcription et traduction : Lucien Faggion)

À l’époque moderne, les violences verbales ou physiques sont instruites par la justice pénale, soit directement (ex officio), soit sur plainte de la personne lésée. Dans la République de Venise, caractérisée par une « séparation juridique », deux justices coexistent, celle de la capitale, dotée de ses tribunaux suprêmes (notamment l’Avogaria di Comun et le Conseil des Dix), et celle des grands centres urbains de la Terre Ferme, en l’occurrence le puissant Consulat de Vicence, qui juge au civil et au pénal les affaires survenues aussi bien dans la ville que dans le territoire (contado). Le droit coutumier et les statuts vicentins reconnaissent la possibilité à chaque individu de parvenir à la résolution d’un conflit hors de l’espace judiciaire habituel. Aussi la démarche effectuée auprès du notaire, tenu pour un interlocuteur et un médiateur social essentiel, provient-elle soit des parties en litige, qui refusent d’assumer des frais de justice élevés et insistent sur l’importance des valeurs familiales et chrétiennes ; soit des autorités citadines elles-mêmes qui les invitent à tout résoudre dans leur localité d’origine, une négociation accomplie en public et sanctionnée par l’acte notarié. Les désaccords, quels qu’ils soient, peuvent être alors réglés grâce au compromis et à la sentence arbitrale, qui clôt l’affaire et dicte les mesures auxquelles chaque partie doit se soumettre, au risque d’une sanction pécuniaire en cas de non-respect. Même dans les cas les plus graves – violences ayant pu porter atteinte à l’intégrité physique (blessures, mort) – il arrive que la justice du chef-lieu provincial pousse les deux parties à une réconciliation à l’amiable, validée par le notaire qui est appelé à sceller par écrit la paix. Celle-ci se conforme à un rituel spécifique, livré trop souvent avec parcimonie, mais dans lequel figurent toujours la mention du baiser (osculum pacis) et celle du serrement des mains (tactus manum), deux actes censés valider la pacification recherchée. L’instrumentum pacis, enregistré à Castelgomberto le 3 mai 1596 par maître Antonio Lazzari dans le domicile du prêtre Alessandro Beraldi, réunit, comme c’est l’usage, plusieurs témoins instrumentaires (Ventura Bertasi, Giuseppe Merzari, Giovanni Cisotti) et les deux parties concernées, Santo Fornari et son fils Fornario, et les frères Sebastiano, Ventura et Silvestro Francesci. Les détails font défaut sur la raison de l’acte de paix, mais des différends sont évoqués au sujet des pâturages de bœufs et de vaches, et les tensions sont si vives que l’homme d’Église Alessandro Beraldi, craignant que des actes répréhensibles ne soient commis, estime nécessaire d’intervenir auprès des parties, afin que celles-ci parviennent à un accommodement.

Pour en savoir plus : https://doi.org/10.4000/11wcv

(Auteur : Lucien Faggion)

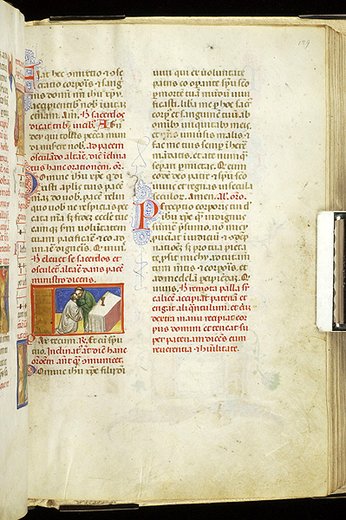

Parmi les gestes qui scellent l’accord et le manifestent aux yeux de tous, certaines sources mentionnent le baiser de paix, Osculum pacis, écho d’une pratique qui était intégrée dans la liturgie médiévale pour signifier l’union de la communauté. Sur ce manuscrit italien de la fin du XIVe siècle, le baiser est échangé entre deux clercs, à proximité de l’autel, au moment de la communion.

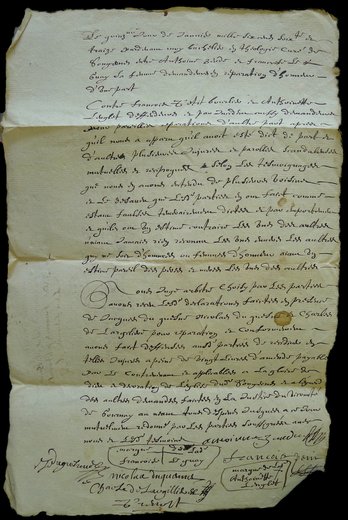

Ce document fait partie d’un ensemble d’accords de nature diverse auxquels ont présidé quatre curés successifs de la paroisse de Songeons, située au Nord-Ouest de Beauvais, entre 1655 et 1735. Dans le cas présent, les parties sont venues trouver leur curé Nicolas Prévost, bachelier en théologie, afin qu’il arbitre leur différend et mette fin au procès en cours en la vicomté de Gournay-en-Bray, premier degré de la justice royale. L’homme d’Église, en effet, a prouvé à de nombreuses reprises son savoir-faire en matière d’accommodement de conflits portés ou non devant la justice. Les deux couples, ses paroissiens, se tournent tout naturellement vers lui pour procéder à une réparation d’honneur après avoir échangé des injures qui ne sont pas rapportées ici, mais visaient aussi leurs parents.

La mention des témoignages des voisins montre que l’offense a été publique et la formulation laisse entendre que le curé a enquêté sur le différend avant d’amener les parties à s’accorder pour mettre fin au scandale.

Les conditions de la réparation d’honneur sont classiques : invocation de l’« emportement » pour rendre compte des insultes échangées, affirmation formelle de l’honneur des uns et des autres, engagement à ne pas récidiver.

Le passage devant le curé sert surtout à officialiser l’accord conclu préalablement par les parties, à préciser le partage des frais de justice et à empêcher toute reprise de la querelle, sous peine d’amende. Que celle-ci soit destinée à la paroisse – ici la décoration de l’église – était une clause assez courante au cours du Moyen Âge. En cette fin du XVIIe siècle, elle porte plus probablement la marque de l’intervention ecclésiastique et ajoute une tonalité religieuse à la réconciliation des parties.

(Auteur : Anne Bonzon)

Le quinzième jour de janvier mille six cens soixante et traize, pardevant moy, bachelier en théologie, curé de Songeons, entre Anthoine Zende et Françoise Le Guay sa femme, demandeurs en réparation d’honneur d’une part

Contre François Petit, bourlier et Anthoinette Lenglet, deffendeurs et par incident aussy demandeurs pour pareilles réparations d’autre part, après qu’il nous a apparu qu’il avoit esté dict de part et d’aultre plusieurs injures et parolles scandaleuses mutuelles et reciproques, et selon les tesmoignages que nous en avons entendu de plusieurs voisins et le désaveu que lesdites parties en ont faict comme estant faulses, témérairement dictes et par emportement, et qu’ils ont un estime contraire les uns des aultres, n’aiant jamais rien reconnu les uns envers les autres quy ne soit d’hommes ou femmes d’honneur, aiant un estime pareil des pères et mères les uns des aultres.

Nous, juge arbitre choisy par les parties, avons receu lesdites déclarations faictes en presence de Jacques Duquesne, Nicolas Duquesne et Charles de Largilière pour réparation et conformément avons faict deffenses ausdites parties de récidiver en telles injures, à peine de vingt livres d’amende payable par le contrevenant et applicables à la gloire de Dieu et décoration de l’église dudit Songeons et à l’égard des aultres demandes faictes en la justice du vicomté de Gournay au néant tous despens jusques à ce jour mutuelment redonné par les parties soussignées avec nous et lesdits tesmoins.

Jacques et Nicolas Duquesne, Charles de Largillière, François Petit, Anthoine Zende, Nicolas Prévost. Marques de Françoise Le Guay et Anthoinette Lenglet.

(Transcription : Anne Bonzon)

La prise en charge des accords par les Consistoires protestants

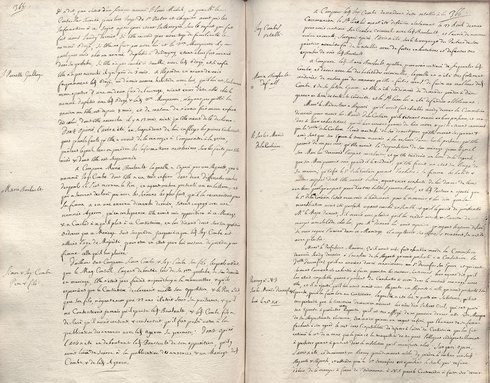

Rapport sur les mariés de la Corbière.

Monsr le Moderateur a raporté qu’il avoit fait assembler mardy dernier la commission decernée pour réunir les mariés de la Corbière, qu’ils s’étoient réunis en leur présence et rendus à leurs exhortations, qu’ils leur avoient promis de bien vivre, et qu’ils étoient convenus que la Demoiselle de la Corbière seroit maitresse de ses domestiques, qu’elle verroit ses parens et amis, sans que son époux le trouva mauvais, à la réserve d’une seule personne qu’elle promit de ne pas voir ; qu’elle auroit la dispensation de son ménage, pour lequel son mari lui donneroit l’argent nécessaire et qu’elle tiendroit un livre de la dépense que son mari pourroit voir quand il le voudroit ; qu’elle feroit un état du linge de sa maison ; qu’enfin le Sr. de la Corbière promit d’acheter à sa femme les habits et autres nippes dont elle auroit besoin, ayant encor consenti de lui donner de tems en tems quelqu’argent pour d’autres besoins journalliers ; et ledit pasteur a ajouté que le Sr. de la Corbière l’étoit venu voir le lendemain pour le remercier et lui dire que la réconsiliation avoit été parfaite, ayant couché ensemble, et qu’il le prioit de préssentir Mr. le Major Dunant, s’il verroit avec plaisir qu’il lui rendit visite et l’invita de manger une salade chés lui ; que Mr. Dunant lui avoit répondu qu’ayant toujours désiré de voir regner l’union dans ce mariage, il accepteroit ses offres & recevroit sa visite avec plaisir.

(Transcription Christian Grosse, dans le cadre d’un projet soutenu par le Fonds national suisse de la recherche scientifique).

Institué par les ordonnances ecclésiastiques du 20 novembre 1541 et composé de pasteurs et de citoyens assumant la fonction d’« ancien », le Consistoire de l’Église réformée de Genève consacre dès le début de son existence un tiers de son activité à la régulation des conflits domestiques, familiaux ou sociaux. Cette part de son activité demeure importante durant les siècles suivants, comme le montre son intervention auprès de Jean Jacques de la Corbière (1681- ?) et d’Antoinette Renée Dunant (1692- ?), un couple issu de familles appartenant à l’élite genevoise.

Le Consistoire consacre à partir du mois de septembre 1729 une année de démarches pour réconcilier ces époux. Il obtient une première fois, à la fin du mois de septembre 1729, qu’ils s’engagent à « bien vivre désormais ensemble ». Mais dès le mois de février de l’année suivante, il apprend que l’épouse exige d’être séparée de son mari. En mars, il parvient cependant à les réunir après leur avoir adressé une « nouvelle et forte exhortation à s’aimer & avoir l’un pour l’autre de bonnes manières telles […] que leur qualité de mari & de femme exige d’eux ». Ce n’est toutefois qu’une trève : au mois de juillet, on constate que le couple est toujours en conflit, ses disputes donnant même lieu à des violences qui ont « scandalizé tout le voisinage ». Le Consistoire reprend donc les choses en main refusant la demande réitérée de divorce formulée par l’épouse et en confiant à une commission la tâche de rétablir définitivement l’entente au sein de ce couple. C’est le rapport de cette commission qu’on peut lire dans la transcription. Cette ultime intervention semble avoir porté ses fruits, puisque le couple ne reparaît pas devant le Consistoire durant les années suivantes.

(Auteur : Christian Grosse)