Bien que très sollicitée, hier comme aujourd’hui, la justice est accusée de tous les maux. Lente et ruineuse, elle est représentée dans l’imagerie du XVIIe siècle telle un monstre avide qui épuise les individus et leur impose ses jugements. Suivant cette logique, il y aurait moins à perdre dans un compromis que face à la justice. Dans les sources cependant, la voie de l’accord apparaît souvent complémentaire plutôt que concurrente des procédures judiciaires, en théorie comme en pratique.

La doctrine juridique de l’époque moderne reconnaît en effet qu’il est préférable que les atteintes aux personnes les moins graves comme les injures « s’éteignent » d’un commun accord, plutôt qu’elles ne viennent encombrer les tribunaux. Les célèbres théoriciens de la justice criminelle comme Josse de Damhouder (1507-1581) ou Claude Le Brun de la Rochette (1560-1630) recommandent de chercher tous les moyens possibles de la réconciliation entre les parties pour éviter d’en venir au procès écrit. Même la fameuse ordonnance criminelle de 1670, dénoncée au siècle suivant par les Philosophes des Lumières comme la consécration de la toute-puissance du juge et de la volonté de punir, propose des voies alternatives à la seule répression pénale.

Dans la pratique, les magistrats peuvent œuvrer à la recherche du compromis de diverses manières, comme lorsqu’ils décident la « civilisation » d’un procès pénal en procès civil qui remplace la punition du coupable par un dédommagement financier. Par ailleurs, les juges n’ignorent pas tous les efforts que les justiciables déploient pour trouver des arrangements hors du prétoire : les accords sont régulièrement reconnus et homologués par les tribunaux, comme on le voit ici à Nancy ou à Saint-Germain-des-Prés. L’homicide n’échappe pas à la règle : pour obtenir l’entérinement par les justices locales de la grâce royale octroyée à certains auteurs d’homicides, les familles cherchent à s’entendre et à négocier le prix du pardon pour le sang versé.

Les historiens doivent alors chercher dans les épais registres des procédures civiles et dans les fonds immenses des notaires les criminelles les traces de cette relation – plus souple que conflictuelle, plus interactive que verticale – entre justice officielle et régulation sociale. Étudier l’accord permet ainsi, en retour, d’apprendre à mieux connaître les usages quotidiens de la justice par les populations d’Ancien Régime et les pratiques des juges, loin des clichés les plus sombres.

5. La justice face à l’accord

Plan du chapitre

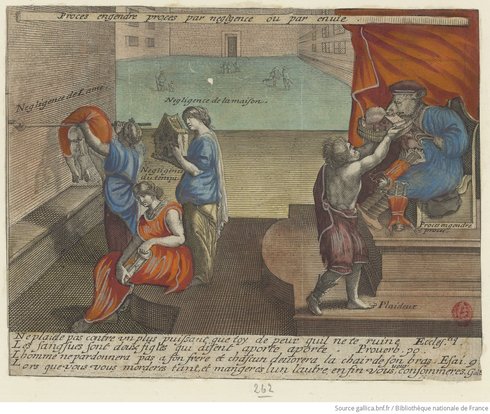

« Procès engendre procès » : la justice dénigrée

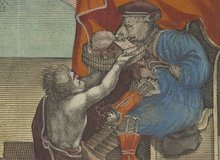

L’estampe coloriée de grande taille (49,2 x 38,2 cm), probablement destinée à être affichée, se décompose en quatre tableaux, chacun surmonté d’un titre en forme de proverbe, dont trois concernent les procès. La saynète ici retenue, intitulée « procès engendre procès par négligence ou par envie », met en scène un plaideur en haillons qui offre tous ses biens sur un plateau à un juge rapace et brutal, représenté sous les traits d’un rat géant aux pattes crochues. Cet animal nuisible et dévorateur se nourrit des biens du plaideur et donne naissance à d’autres créatures monstrueuses qui, tout comme lui, sont montées sur des vis sans fin. Ce faisant, le plaideur tourne le dos à trois figures allégoriques évoquant ce que le procès l’amène à négliger : négligence du temps, négligence de la maison, négligence de l’âme. Le texte vient redoubler le message visuel, à la fois sous forme de brèves légendes et par le biais de citations de l’Ancien Testament qui figurent sous l’image : « Ne plaide pas contre un plus puissant que toy de peur qu’il ne te ruine » (Ec.) ; « Les sangsues ont deux filles qui disent aporte, aporte » (Pr, 10) ; « L’homme ne pardonnera pas à son frère et chascun devorera la chair de son bras » (Is. 9). Ces images auxquelles la population parisienne a certainement un large accès rejoignent le discours de dévalorisation de la justice au XVIIe siècle, que les théoriciens du droit eux-mêmes entretiennent.

(Auteur : Anne Bonzon)

Comment accorder parties amiablement dans les manuels de droit

Condamné à respecter l’accord conclu

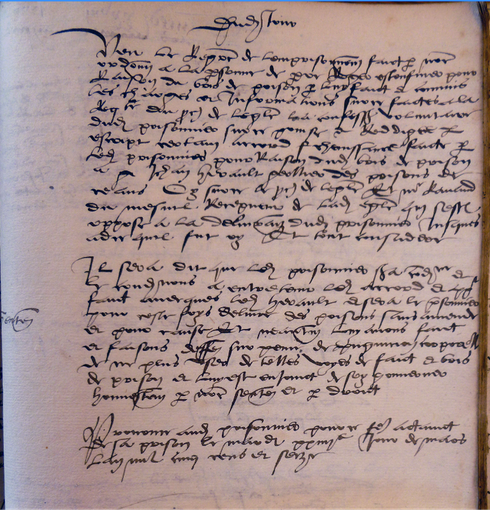

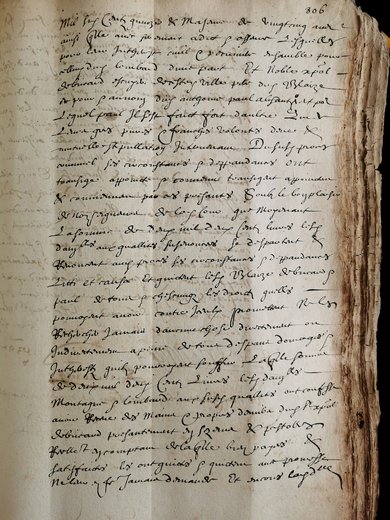

Dudit jour [23 mars 1516 (a.s.)]

Veu le registre de l’emprisonnement faict par notre ordonnance à la personne de Pierre Roger, esteufvier, pour raison du bris de prison par luy faict et commis, les charges et informations sur ce faictes à la requeste du prieur de l’église, la confession voluntaire dud. prisonnier sur ce prinse et reddigée par escript, certain accord et chevissance faicte par led prisonnier pour raison dud. bris de prison à Jehan Herault, geollier des prisons de céans, oy sur ce le prieur de l’église et maistre Ravaud du Mesnil, recepveur de lad. église quy s’est opposé à la délivrance dud. prisonnier jusques adce qu’il fut oy et tout considéré.

Sentence : Il sera dit que led. prisonnier sera condamné et le condamnons à entretenir led. accord et appointement faict avecques led. Herault et sera le prisonnier pour ceste foys délivré des prisons sans amende et pour cause et néantmoins luy avons faict et faisons deffenses sur peine de pugnicion corporelle de ne plus user de telles voyes de faict et bris de prison et luy est enjoinct de soy gouverner honnestement par notre sentence et par droict.

Prononcé aud. prisonnier pour ce fere actainct de sa prison, le mardy XXIIIIe jour de mars, l’an mil cinq cens et seize.

(Transcription : Diane Roussel)

Dans le registre des audiences de Saint-Germain-des-Prés, aux portes de Paris, apparaissent au XVIe siècle plusieurs mentions d’accords appelés « chevissances » entre des parties engagées dans un procès. Ici, Pierre Roger, fabricant de balles (« esteufs ») servant au jeu de paume, est jugé pour « bris de prison » puisqu’il s’est échappé trois mois plus tôt des prisons de l’abbaye. Après avoir confessé par écrit son crime auprès du prieur de l’église du lieu et s’être entendu avec le geôlier sur « certain accord et chevissance » dont on ignore le contenu, Pierre Roger obtient de la justice sa libération pure et simple. Il s’en sort sans amende « pour ceste foys » et avec une simple admonestation à bien se comporter à l’avenir. La sentence prévient toutefois qu’à la prochaine récidive, l’homme sera passible d’une punition corporelle.

Lapidaires, ces mentions ne renseignent que mal sur l’objet des poursuites judiciaires mais forment des indices très précieux pour comprendre les liens entre justice officielle et accords privés. Parce que le procès est instruit sur la plainte d’une partie civile « demanderesse », le bailli s’aligne volontiers sur la volonté des parties lorsqu’elles préfèrent y mettre fin, se déclarent quittes et demandent l’élargissement des accusés prisonniers. Cependant, le juge ne se contente pas d’enregistrer l’accord, il l’homologue en l’assortissant de défenses pour l’avenir et souvent (ce qui n’est pas le cas ici) d’amendes pécuniaires versées à la justice. Ainsi la justice ne perd-elle pas complètement la main dans le processus de règlement du conflit, bien que l’accord décisif ait eu lieu sans elle.

L’historien·ne tient alors la preuve de la collaboration étroite entre l’accord et la justice officielle qui l’intègre à sa propre procédure et lui permet de revêtir un caractère officiel, sans doute plus exécutoire et efficace. À l’échelle locale du territoire de Saint-Germain-des-Prés au début de l’époque moderne, on est donc loin de l’image d’une justice verticale, aveugle, répressive et toute-puissante : dans sa pratique quotidienne, elle est avant tout une institution de proximité et un instrument intégré de la régulation sociale au service de la bonne concorde de la communauté urbaine.

Pour en savoir plus : https://doi.org/10.4000/11wcw

(Auteur : Diane Roussel)

Quand la justice reconnaît les accords

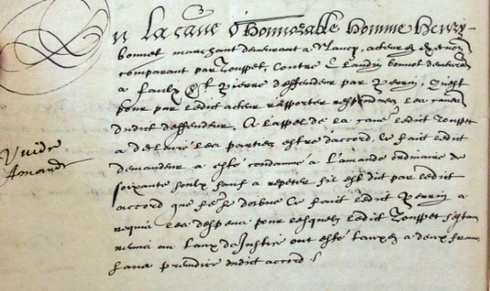

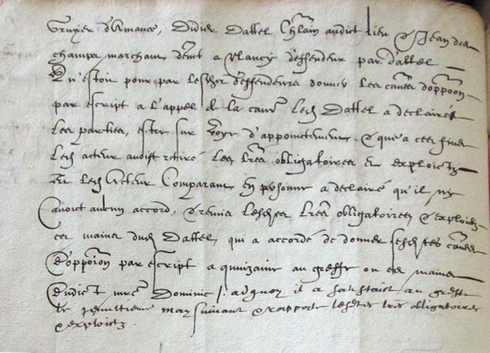

En la cause d’honnorable homme Henry Bonnet, marchant demeurant à Nancy, acteur en execution comparant par Touppet, contre Claudin Bonnot, demeurant à Faulx Sainct-Pierre, deffendeur par Perrin, qu’est pour par ledict acteur rapporter respondues les causes dudict deffendeur. A l’appel de la cause, ledict Touppet a declairé les parties estre d’accord, le faict ledict demandeur a esté condamné à l’amande ordinaire de soixante soulx, sauf à répéter s’il est dict par ledict accord que faire se doibve. Ce faict, ledict Perrin a requis les despens pour lesquelz ledit Touppet s’estant remis au taux de justice, ont esté tauxez à deux frans, sans prejudicre dudict accord. Vuidé ; Amande

(Transcription : Jonathan Pezzetta)

Le vendredi 20 février 1598, le marchand Henri Bonnet se présente devant le tribunal des échevins de Nancy (aussi appelé tribunal du Change) accompagné par Touppet, son avocat, contre Claudin Bonnot, lui-même représenté par un avocat du nom de Perrin. Le détail du conflit animant les deux hommes n’est pas connu. Il s’agit néanmoins d’un cas de dette puisque leur procès a été classé par le greffier dans le registre des causes du tribunal dédié aux affaires de créances, appelé « registres des contredits ». Les deux parties n’en sont pas à leur première audience. En ce vendredi 20 février, le demandeur, Henri Bonnet, doit rapporter répondues les « causes dudict défendeur ». Cela signifie que Bonnet devait présenter à la cour un écrit commentant les arguments précédemment avancés par son adversaire.

Cependant, lorsque les échevins appellent les parties devant eux, l’avocat du demandeur signale que son client et Claudin Bonnot sont parvenus à un accord. Même si les négociations ne sont pas connues, la conclusion de l’audience offre quelques informations. Il est fort vraisemblable que le créancier, le marchand Henri Bonnet, ait obtenu satisfaction de la part de son débiteur. En effet, Bonnet accepte non seulement d’être condamné à une amende de 60 sols, de payer les dépens du procès (c’est-à-dire les frais de justice qui s’élèvent à 2 francs lorrains), et surtout – en acceptant cette sentence sans faire appel – de mettre fin au procès qu’il a initié. La mention marginale « vuidé » et « amende » signifie que plus rien n’a été produit en justice par la suite.

Les magistrats nancéiens rendent donc leur jugement en précisant qu’ils agissent : « sans prejudice dudict accord ». Ces derniers ont tenu compte des clauses de l’entente qui leur a été présentée. Les échevins intègrent de cette manière les négociations des parties dans leurs jugements, ce qui permet à l’instance d’user de son autorité pour homologuer les accords. Pourtant, une fois leurs négociations abouties en dehors du tribunal, les sujets lorrains ne sont pas contraints de se représenter devant les juges. Si beaucoup ne le font pas, la garantie complémentaire que représente cette homologation par jugement pousse certaines parties, comme dans la présente affaire Bonnet-Bonnot, à revenir au tribunal pour faire officiellement valider leur accord.

Pour en savoir plus : https://doi.org/10.4000/11wcu

(Auteur : Jonathan Pezzetta)

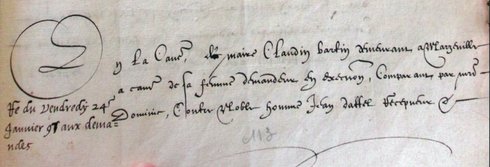

En la cause du maire Claudin Bartin demeurant à Marzeville à cause de sa femme, demandeur en execution, comparant par maistre Dominic, contre noble homme Jean Dattel recepveur et gruyer d’Amance, Didier Dattel, chastelain audict lieu, et Jean des Champs, marchant demeurant à Nancy, deffendeur par Dattel. Qu’estoit pour par lesdictz deffendeurs donner les causes d’opposition par escript à l’appel de la cause, ledict Dattel a declairé les parties estre sur voye d’appoinctement et que à ces fins ledict acteur avoit retiré les lettres obligatoires et exploictz. Et ledict acteur comparant en personne a declairé qu’il n’y avoit aulcun accord et remis lesdictz lettres obligatoires et exploictz en mains dudict Dattel, qui a accordé de donner sesdictes causes d’oppositon par escript à quinzaine au greffe ou ès mains dudict maistre Dominic. Adquoy il a satisfaict au greffe, le penultieme may suivant et rapporté lesdictes lettres obligatoires et exploictz.

Registre du vendredy 24e janvier 97 aux demandes

(Transcription : Jonathan Pezzetta)

Le vendredi 16 mai 1597, le maire de Malzéville, Claudin Bartin, se présente devant les échevins de Nancy avec son avocat maître Dominic Jacquemin, au nom de son épouse, et contre les sieurs Jean Dattel, Didier Dattel, Jean des Champs représentés quant à eux par l’avocat Dattel. Une précédente audience, qui s’est tenue le vendredi 24 janvier, permet de connaître l’objet du procès : les défendeurs sont les héritiers du défunt Didier Dattel, débiteur de la somme de 120 F auprès de la femme de Claudin Bartin. Pour récupérer leur dû, les Bartin ont tenté de faire saisir les biens de feu Dattel – sans succès car ses héritiers s’y sont opposés.

Pour l’audience du 16 mai, les défendeurs auraient dû rapporter par écrit les causes de leur opposition. Toutefois, à l’ouverture de cette seconde séance, l’avocat Dattel signale aux juges que les parties sont en train de s’entendre, et qu’à ce titre, le demandeur a commencé à retirer certaines pièces de la procédure. Ce fait est immédiatement contredit par Claudin Bartin qui, pour prouver ses affirmations, remet les documents mentionnés en mains propres, devant les magistrats, à Dattel afin que ses clients rédigent leurs causes d’opposition. Les échevins de Nancy prennent acte et fixent un délai de 15 jours à la partie défenderesse pour s’exécuter – ce qu’elle fait en déposant un mémoire rédigé au greffe le 30 mai suivant.

Un procès n’est que la partie institutionnellement visible d’un conflit. C’est généralement un moyen permettant de donner davantage de poids à des arguments dans une négociation ayant débuté et se faisant hors de la cour. La déclaration de l’avocat de la défense laisse transparaître ce processus de discussion. La réaction de Bartin quant à elle peut signifier deux choses : soit les parties ne se sont pas comprises d’où ces contradictions ; soit il s’agit d’un coup de force des Dattel-Des Champs qui, par la déclaration de leur avocat, ont tenté d’emporter une négociation incertaine en cours. Toujours est-il que dans tous les cas, l’accord n’a pas abouti.

Pour en savoir plus : https://doi.org/10.4000/11wcu

(Auteur : Jonathan Pezzetta)

Pas de grâce royale sans composition entre les familles ?

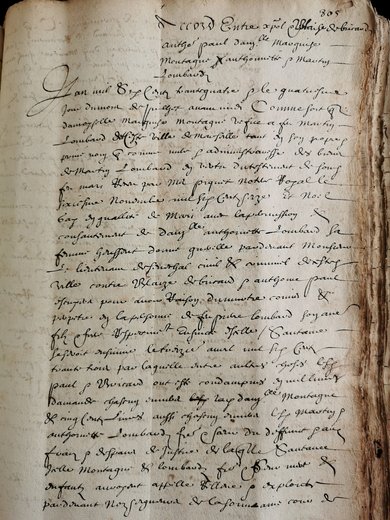

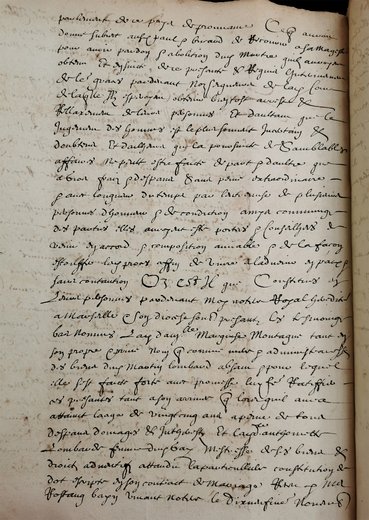

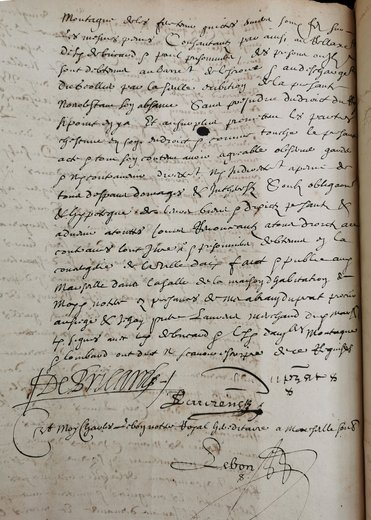

L’an mil six centz trante quatre, et le quatriesme jour du mois de juilhet avant midi, comme soit que damoyselle Marquise Montagne, vefve à feu Martin Lombard de ceste ville de Marseille, tant en son propre privé nom que comme mere et administraresse des biens de Martin Lombard en vertu du testement de sondict feu mari, receu par Me Piquet, notere royal, le sixiesme novembre mil six centz seize, et Noel Gay, en quallité de mari avec la permission et consantement de damoyselle Anthoinette Lombard sa femme, heussent donné querelle pardevant monsieur le lieutenant de senechal civil et criminel de cestedite ville, contre Blaize de Bricaud et Anthoine Paul, escuyers, pour avoir raison du murtre comis et perpetré en la personne de feu Piere Lombard, son amé filz et frere respectivement, en suicte d’icelle, santance se seroit ensuivie le treziesme avril mil six centz trante trois, par laquelle entre aultres choses lesdits Paul et Bricaud ont esté condampnés en mil livres d’amande chascun envers [biffé : les] ladite damoyselle Montagne et cing centz livres aussi chascun envers lesdits Martin et Anthoinette Lombard, frere et soeur du deffunct, et au frais et despans de justice, de laquelle santance icelle Montagne et Lombardz, frere et soeur, mere et enfantz, auroynt appellé, rellevé et exploicté pardevant noz seigneurs de la souveraine cour de [fol. 805v] parlement de ce pays de Provence, ce qu’avoit donné subject ausdits Paul et Bricaud de recourir à Sa Magesté pour avoir pardon et abolition dudict murtre, qu’ils auroyent obtenu, et en suicte de ce, presanté et requis l’interinement de lettres graces [sic] pardevant noz seigneurs de ladite cour, de laquelle ilz esperoynt obtenir bientost arrest et rellaxement de leurs personnes, et d’aultant que le jugement des hommes est le plus souvent incertain et doubteux et d’ailheurs que la poursuicte de samblables affaires ne peut estre faicte de part et d’aultre que à gros fraiz et despans, sans peine extraordiniaire et avec longueur du temps, par l’entremise de plusieurs personnes d’honneur et de condiction, amys commungs des parties, elles avoyent esté portées et conseilhées de venir en accord et composition amiable, et de la façon, estouffer ledit proces affin de vivre à l’advenir en paix et sans contantion. Or est il que constitués en leurs personnes pardevant moy, notere royal hereditere à Marseille et son diocese, sont presantz les tesmoingz bas nommés, ladicte damoyselle Marquise Montagne, tant en son propre et prime nom, que comme mere et administraresse des biens dudit Martin Lombard, absant, et pour lequel elle s’est faicte forte avec promesse luy fere ratiffier ces presants, tant à son arrivé que lors qu’il aura attainct l’aage de vingt cinq ans, à peine de tous despans, domages et intherestz, et ladite Anthoinette Lombarde, femme dudit Gay, mestresse de ses biens et droictz, advertis attandu la particulliere constitution de dot escripte en son contract de mariage, recu par Me Rostang Bayen, vivant notere, le dixneufiesme novembre [fol. 806r] mil six centz quinze, et majeure de vingt cinq ans, ainsi qu’elle, avec serment, a dict et asseure, lesquelles pour leur intherest civil et pecunier, ensamble pour celluy dudit Lombard, d’une part ; et noble Christopol de Bricaud, escuyer de cestedite ville, pere dudit Blaize, et pour et au nom dudit Anthoine Paul, absants [addition en marge du texte : et prisonnier debtenu en la conciergerie de la ville d’Aix], et pour lequel Paul il s’est faict fort, d’aultre ; que de leurs grés, primes et franches volontés deues, et mutuelle stipullation, intervenant du susdit proces criminel, ses circonstances et deppandances, ont transigé, appoincté et convenu, transigent, appoinctent et conviennent, par ces presants, soubs le bon plaisir de noz seigneurs de ladicte cour, que moyenant la somme de deux mil deux cents livres, lesdites damoyselles, aux quallités susdonnées, se despartent et renoncent audict proces, ses circonstances et deppandances, licti et causes, et quictent lesdits Blaize de Bricaud et Paul de tous et chescungz les droictz qu’elles pouroyent avoir contre iceulx, promettent ne les rechercher jamais d’aucune chose directement ou indirectement, à peine de tous despans, domages et intherestz qu’ilz pouroyent souffrir. Laquelle somme de deux mil deux centz livres, lesdites damoyselles Montagne et Lombard, aux susdites quallités, ont confessé avoir receue des mains et propres deniers dudit Christopol de Bricaud, présentement, en ses escus et pistolles, réellement et comptant ; de laquelle, bien payés et safisfaicts, les ont quités et quictent avec promesse ne leur estre jamais demandé, et encores, ladicte damoyselle [fol. 806v] Montagne, de les fere tenir quictes envers sondict filz sur les mesmes penes, consantantz par ainsi au rellaxement desdicts de Bricaud et Paul, prisonniers des prisons où ilz sont debtenus, à l’arret de l’ecrou et au deschargement du geollier par la seule exibition de la presante, nonobstant son absence ; sans prejudice du droict du roy, si point en y a, et au surplus, promettent les parties chescune en son endroict et comme couché le presant acte et tout son contenu, avoir agréable observer, garder et n’y contravenir directement ny indirectement, à peine de tous despans, dommages et inthérestz soubz obligation et en hypoteque de leurs biens et droictz, presantz et advenir, à tuttes cours, renonceantz à tous droictz au contraires, l’ont juré. Faict et publié audict Marseille, dans la salle de la maison d’habitation de moydict, notere, en presances de Me Alban Duprat, procureur au siege et Jean Pierre Laurens, merchand dudict Marseille, tous signés avec ledict de Bricaud et lesdictes damoyselles Montagne et Lombard, ont dict ne scavoir escripre de ce requises.

[Trois signatures] De Bicaud ; Duprat ; Laurens.

Et moy, Charles Lebon, notere royal hereditaire à Marseille, soubsigné.

[Une signature] Lebon.

Au printemps 1633, le parlement de Provence condamne les deux Marseillais Blaise Bricaud et Antoine Paul à la peine capitale, pour le meurtre d’un bourgeois de la ville. Pour échapper à la mort, ils obtiennent, en avril 1634, une lettre de rémission par laquelle le roi pardonne leur crime et autorise leur retour à Marseille. Comme le veut la procédure, la lettre doit être vérifiée, c’est-à-dire soumise à un procès contradictoire, lors duquel le juge compétent pour punir le crime examine la réalité des faits allégués par les impétrants dans leur requête en grâce et s’assure que la famille de la victime a reçu une réparation suffisante pour les dommages causés par le décès de leur proche. Dans le cas contraire, ces derniers peuvent s’opposer à l’entérinement de la rémission.

Pour faciliter la vérification, et ainsi éviter de s’exposer à un procès long et coûteux, beaucoup n’hésitent pas à conclure la paix civile loin des feux du prétoire. C’est ce qu’il est possible de voir dans le document présenté ci-dessus. Il s’agit d’un accord, dressé le 4 juillet 1634 à Marseille par le notaire Charles Lebon. En puisant dans les stéréotypes habituels contre la justice, le texte insiste sur les aléas de la vérification, sa longueur, ainsi que les nombreuses dépenses qu’elle engendre. Ces travers auraient poussé les parties, par l’entremise d’amis communs, à négocier la paix civile. Aussi, représentés par le père de l’un d’eux, les bénéficiaires de la grâce royale (alors détenus, comme l’exige la procédure, dans la conciergerie du parlement, à Aix) s’accordent avec les mère et sœur de la victime. Moyennant une réparation civile de 2 200 livres, les deux femmes se désistent de l’instance et acceptent que la lettre de rémission des deux jeunes hommes soit entérinée par la cour.

Ce cas illustre bien la manière dont la grâce s’insère dans le processus judiciaire et incite, d’une certaine manière, les parties civiles à composer. Avec l’intervention du pardon royal, la justice déplace son attention de la répression du crime et de l’atteinte à l’ordre public vers la réparation civile, qui conditionne la restauration de la paix sociale. La conciliation est à ce titre largement encouragée par les autorités, qui s’appuient aussi sur un système complexe où la négociation et le compromis jouent un rôle essentiel. À ce titre, l’acte présenté ici accélère considérablement la procédure de vérification : au terme de deux mois et demi d’un litige long et coûteux, l’accord amiable ouvre la voie à l’entérinement rapide de la rémission, qui est acté par le parlement seulement trois jours plus tard.

(Auteur : Dylan Beccaria)

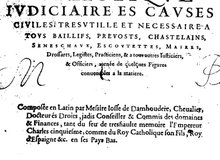

Comment accorder parties amiablement dans les manuels de droit Josse de Damhouder, Practique iudiciaire ès causes civiles tres utille et necessaire à tous baillifs, prevosts..., Anvers, Jean Bellerechez, 1572

1/1

Source : Josse de Damhouder, Practique iudiciaire ès causes civiles tres utille et necessaire à tous baillifs, prevosts..., Anvers, Jean Bellerechez, 1572.

Bibliothèque nationale de France, http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37252049j

À l’image du juriste brugeois Josse de Damhouder (1507-1581) qui a contribué à fixer les normes du procès criminel moderne, les criminalistes ne poussent pas nécessairement à la conclusion pénale de toutes les affaires, bien au contraire. Certes, que la question de l’accord ne soit pas traitée dans sa célèbre Praxis rerum criminalium (Pratique criminelle, 1e édition 1551, 2e édition 1554, Anvers) n’a rien de surprenant : selon le discours moralisateur des juristes du XVIe siècle, seule la crainte du crime peut détourner les criminels et toute forme de négociation ouvrirait la porte à l’impunité la plus débridée. L’accord figure en revanche en bonne place dans la Praxis rerum civilum (Pratique civile, 1e éd. 1567, Anvers, 1e éd. française 1572) qui traite des causes relevant de la justice civile. Le manuel consacre plusieurs chapitres à comment « Accorder parties amiablement » (chap. CXCIX), « Transactions et accords » (chap. CC), « Renoncer au procès et instance, ou de reculer du procès ou de l’instance » (chap. CCII), soumissions, compromis et arbitrages (chap. CCIV à CCXV). Pour Damhouder, l’accord doit être privilégié quand la matière est « obscure ou douteuse », ce qui conduit à un procès incertain ; inversement, lorsque les causes « sont claires, on ne transige point » (p. 268). Le procès ou la crainte du procès doit par ailleurs inciter les parties à s’entendre pour percevoir un profit.

La justification de la transaction par le criminaliste charrie son lot de clichés sur les procès « sans queue », dévoreurs de temps et d’argent, qui réduisent à la misère femmes et enfants : « Quel amas d’incommoditez produisent les procès » ! Inversement, « Combien de proufit apporte avecques soy un depart et deportement de ces fascheux procès ? » (p. 268, §10). Damhouder distingue cependant les crimes passibles de peine corporelle, pour lesquels il est « loisible transiger et accorder avecques le prevost [...] par ce qu’il est à chascun loisible de racheter son sang en quelque manière que ce soit ». En revanche, on ne peut transiger pour les crimes passibles de « peines pénitentielles » comme le bannissement ou l’amende honorable, afin que les crimes ne demeurent pas impunis (p. 269). Enfin, le juge idéal doit agir comme « un vray et sincère chrétien, et suiv[re] la doctrine des Apôtres, et se conforme[r] à l’exemple de Christ nostre sauveur pacifique » (p. 267).

Damhouder a largement plagié des travaux antérieurs portant sur la procédure telle qu’elle était pratiquée au conseil de Flandre et de Malines au début du XVIe siècle. Son œuvre demeure toutefois une référence centrale en raison des nombreuses rééditions et traductions en plusieurs langues qui ont contribué à la diffusion de ce corpus théorique. Dans les premières années du XVIIe siècle, Le procès civil et criminel (1e éd. 1605, rééd. 1622) porte semblables considérations sur la place de l’accord. Son auteur, le juriste français Claude Le Brun de la Rochette (1560-1630), recommande lui aussi que, pour les affaires mineures, les adversaires se réconcilient par leur « familiere hantise et conversation », ayant « beu et mangé familierement », ou encore qu'ils laissent passer l’offense jusqu’à sa prescription (Le procès civil et criminel, éd. Lyon, P. Rigaud, 1622, livre II, p. 53). Si toutefois il doit recevoir une demande de réparation d’honneur, le magistrat doit éviter d’en venir au « proces par escript » mais mener, avec la plus grande dilligence, une instruction orale en faisant comparaître les parties « sur le champ », au civil plutôt qu’au pénal. Le règlement des cas les plus légers doit ainsi rester le plus longtemps possible hors du champ de la justice officielle parce qu’il relève des prérogatives des particuliers, comme le confirme la grande ordonnance criminelle de 1670 au titre XXV : l’article 19 sur les sentences autorise ainsi les plaignants à transiger par « transactions » ou « compositions » dans les cas mineurs, mais pas seulement. Les historiennes et historiens ont montré que, loin de la légende noire d’une justice louis-quatorzienne toute puissante, la loi prend en considération le nécessaire partage entre la justice des tribunaux et les autres modes de règlement des conflits.

Pour en savoir plus : https://doi.org/10.4000/11wcx

(Auteur : Diane Roussel)