Parmi les exécutions capitales, la pendaison est la plus fréquente.

Elle est réservée aux meurtriers et aux voleurs, voire à un criminel politique comme Enguerrand de Marigny, ancien conseiller de Philippe le Bel, jugé pour malversations et sorcellerie le 30 avril 1315.

Le condamné, exécuté en chemise, reste plusieurs années au gibet jusqu’à décomposition totale de son corps et il ne peut pas être enseveli en terre chrétienne. C’est la « male mort ». Elle fait peur car elle menace le corps de ne pas ressusciter le jour du Jugement dernier, même si la confession des condamnés à mort est autorisée à partir de 1397.

L’exécution capitale est aussi une source de déshonneur pour le supplicié et pour sa parenté. C’est pourquoi certaines familles préfèrent que le corps soit noyé plutôt que pendu.

Mais ces exécutions, objets de nombreux fantasmes, sont plus rares qu’on ne le croit.

4. Crimes et châtiments

Plan du chapitre

Crimes et châtiments

Amendes et peines déshonorantes

Les amendes

Elles constituent les peines les plus fréquentes, que leur montant soit fixé pour répondre à un type de délit, ou qu’elles soient le fruit d’une négociation.

L’injure ou la « bature » (action de battre quelqu’un) pouvaient être sanctionnées par une amende, comme le montrent les sources financières à Abbeville où son taux varie de 10 à 60 sous. Par exemple, en 1365 : « De Leurens Le Tondeur, pour ce qu’il avoit dist plusieurs injures à Mabille Boussarde… 14 s. », et « Item, De Denis Wastel, pour ce qu’il s’estoit courchié a un autre homme … 20 s. ».

Les peines infâmantes

Très répandues, elles provoquent la honte, car l’honneur est un ressort fondamental pour tous, nobles et non-nobles. Elles se déroulent en public qui, rameuté par des sergents et des crieurs, intervient par des moqueries, voire des jets de pierre ou de boue. Le pilori, carcan ou échelle, est en général sur une place ou sur le parvis d’une église. Le condamné peut être coiffé d’une mitre avec une inscription qui désigne la nature de son crime.

Un vol de raisins peut être sanctionné par une promenade dans les rues avec des raisins attachés aux oreilles. De la même façon on peut condamner à la « hâchée », c’est-à-dire à porter une lourde pierre sur les épaules ou un chien jusqu’à l’hôtel de ville. En cas d’adultère, la peine de la course punit la femme et son amant qui circulent nus dans les rues, attachés l’un à l’autre par leur sexe.

Amende honorable

Elle est souvent prescrite par le Parlement de Paris pour des cas criminels graves. Le condamné, en chemise, sans chaperon et sans ceinture, pieds nus, à genoux, crie « merci », c’est-à-dire pardon.

L’amende honorable éteint en principe la vengeance. À partir du XIVe siècle, elle permet de reconnaître que le crime a lésé en premier lieu la chose publique. En effet, le coupable doit commencer par crier merci au roi et aux juges du tribunal avant de s’adresser aux parents de la victime.

L’amende honorable sert aussi à punir les juges qui ont mal jugé et condamné à mort à tort. Le juge doit alors dépendre le cadavre, l’embrasser sur la bouche le temps de le faire revivre, faire amende honorable publiquement et l’enterrer ensuite en terre chrétienne. Un tableau de la scène, réalisé en pierre ou en métal, doit être placé en divers lieux pour « perpétuelle mémoire ».

Mutilations et bannissement

Les bourreaux peuvent essoriller, autrement dit couper l’oreille du voleur récidiviste, couper le poing du parjure ou du traître, ou battre le condamné de verges sur les carreaux du tribunal ou de la prison, et aussi aux carrefours « accoutumés ».

Ces scènes accompagnent souvent le bannissement qui est largement préféré à la peine de mort. Le banni est exclu pour une ou plusieurs années, ou encore à vie, avec interdiction de retourner « sous peine de la « hart » (corde avec laquelle on étrangle les criminels). Des cris ou le son de la cloche de la ville – appelée « La Hideuse » à Abbeville – accompagnent le bannissement.

Les prisons médiévales

À chaque seigneur sa prison

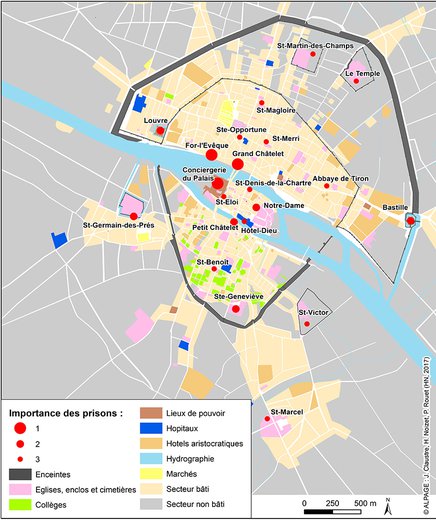

Au Moyen Âge, chaque seigneur de quelque importance exerce des droits de justice et se dote d’une prison. Ainsi à Paris, pas moins de 21 prisons existaient aux XIIIe-XVe s.

Cinq d’entre elles étaient royales (Grosse Tour du Louvre, Conciergerie du Palais, Grand Châtelet, Petit Châtelet, bastide Saint-Antoine appelée Bastille). Les autres relevaient des seigneurs ecclésiastiques de la capitale (For l’Evêque, tour du Temple, prisons de l’Hôtel-Dieu…).

Les plus grandes étaient le Grand Châtelet, la Conciergerie et le For l’Evêque.

Violents, endettés et « femmes amoureuses »

La prison servant moins de lieu de peine que de lieu d’attente d’une décision de justice, toutes sortes de motifs pouvaient mener en prison. Les rares registres d’emprisonnement conservés montrent que les rixes et gestes violents étaient le premier motif d’arrestation par les sergents royaux, devant les dettes (qui concernaient 20 % des prisonniers du Châtelet), les vols et les infractions commises par les « femmes amoureuses », c’est-à-dire les prostituées qui ne respectaient pas la réglementation sur les lieux de prostitution autorisés. Hérétiques, rebelles et séditieux étaient beaucoup plus rares.

Le geôlier, un aubergiste ?

Le quotidien des prisonniers était marqué par la figure du geôlier. Celui-ci louait au seigneur l’exploitation de la prison pour une durée limitée (souvent trois ans) et facturait aux détenus des droits de geôlage à leur entrée et à leur sortie, des droits de gîte quotidiens, ainsi que des dépenses de bouche sur les détenus choisissant d’être nourris à sa table. Les prisonniers autorisés à recevoir d’autres aliments que le « pain de douleur » et « l’eau de tristesse » pouvaient faire venir leurs repas de l’extérieur, tandis que les criminels et les plus pauvres étaient « au pain le roy » ou comptaient sur la charité des Parisiens, comme les boulangers qui distribuaient du pain quotidiennement aux prisonniers.

Lieu de souffrance et de pénitence

On ne faisait pas de vieux os dans les prisons médiévales : on a pu calculer que 70 % des prisonniers sortaient du Châtelet après une journée. Les criminels qui obtenaient une grâce du souverain se voyaient néanmoins obligés d’y passer quelques semaines, au pain et à l’eau. Alors, le séjour devait y être très pénible, surtout pour ceux dont les membres étaient entravés ou qui étaient enfermés dans les fosses.

La prison était donc crainte et associée à la souffrance et à la pénitence.

« Digne de mourir car inutile au monde »

Colin Lenfant, Registre criminel du Châtelet, 1391

Une panoplie de sanctions

En théorie, le larron doit être pendu, le meurtrier traîné sur une claie et pendu, le faux-monnayeur bouilli, le sorcier, l’hérétique, les auteurs de crimes contre-nature brûlés. Les femmes sont plutôt enfouies vivantes que pendues ; elles sont aussi « arses », c’est-à-dire brûlées, en particulier si elles ont commis un infanticide.

Mais il faut savoir que toutes ces formes de peines ont rarement été appliquées.

« L’éclat des supplices »

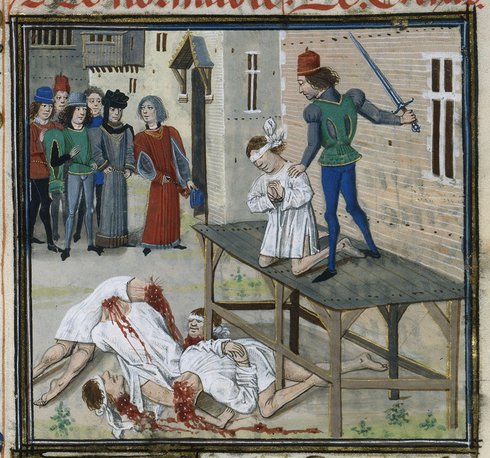

Pendant longtemps, les rois ont pardonné aux nobles leurs révoltes. Cependant, en lien avec la croissance de l’État et l’apparition du crime de lèse-majesté, la peine de mort est appliquée à partir du XIVe siècle pour les crimes politiques.

Sous le règne de Philippe VI (1328–1350) ont lieu les premières exécutions capitales spectaculaires par décapitation et démembrement des corps, comme Symon Pouillet, bourgeois de Compiègne. Il est découpé comme « char en boucherie » pour avoir osé préférer le roi d’Angleterre au roi de France.

« L’éclat des supplices » sanctionne de retentissants procès politiques, en particulier sous les règnes de Charles VII et de Louis XI.

Exécutions « ordinaires »

S’effectuant de jour par pendaison, elles sont très ritualisées. Le condamné prend le chemin « accoutumé » jusqu’au gibet, en présence d’une « grant planté de gens ».

Le public n’est pas terrorisé : il participe à l’action en donnant son accord tacite. Jusqu’au bout le condamné peut être sauvé si l’assistance crie au miracle : la corde est pourrie, l’échelle trop courte, le bourreau inapte, une jeune fille peut venir demander le condamné en mariage…

Les exécutions capitales ne touchent qu’un nombre limité de criminels, ceux qui n’ont pas eu les moyens de négocier, qui « n’avoient aucun bien » et aucune parenté pour les venger, ceux aussi qui, récidivistes, se placent en marge de la société. Ce sont des « incorrigibles ». Les juges cherchent alors à prouver qu’ils ont fait le mal dès l’enfance, ne peuvent être sauvés, et sont « dignes de mourir car inutiles au monde ».

Animaux comme humains

Le condamné à mort rejoint les animaux qui sont, eux aussi, pendus ou brûlés quand ils ont provoqué un accident. Tel est le sort de ce « pourcel » pris à Fontenay-aux-Roses en 1268 « qui avait mangé un enfant ». Pour punition il fut brûlé dans la cour du maire de la ville.

Pour le théologien Thomas d’Aquin, un homme mauvais est pire et plus nuisible qu’une bête : c’est dire combien il est licite de l’éliminer.

« Préférer miséricorde à rigueur de justice »

Les lettres de grâce

Le souverain pardonne parce qu’il doit rendre la justice en étant « semblable à Dieu ». Il s’inspire sur terre de la miséricorde divine. Cette vertu est fille de Dieu, et elle le dispute à la justice qui se veut rigoureuse. Au roi de tenir le difficile équilibre entre justice et miséricorde.

Sous le règne de Philippe le Bel, apparaît en 1304 la première lettre de rémission ou lettre de grâce.

Très vite, ces lettres sont codifiées. Elles sont rédigées par les notaires et secrétaires du roi qui constituent la Chancellerie royale et répondent à la requête des criminels ou de leurs parents – les « amis charnels ». Le coupable, tel un pénitent, se présente « humblement » et décline son identité. Suit le récit du crime, souvent haut en couleurs.

La grâce royale

Lorsque le roi accorde sa grâce, il emploie des formules stéréotypées.

Comme l’empereur ou le pape, il agit de « certaine science », « d’autorité royale », « de grace especial » et restaure le criminel dans sa renommée, sa « fama, au pays et à ses biens non confisqués ».

Comme un prêtre, il pardonne, en particulier lors des fêtes de Pâques, en raison « du sang que Dieu répandit ». Il peut même ajouter des peines liturgiques, cierges offerts à l’église du lieu, fondations de messes pour l’âme du défunt, pèlerinages expiatoires…

Entre 1350 et 1450, les registres de la Chancellerie scellent et conservent 200 lettres par an environ. C’est le temps vivant de la grâce. Toutes les couches sociales sont concernées, même si les nobles sont surreprésentés. Tous les crimes peuvent être remis, du simple homicide commis lors d’une rixe à la bestialité ou à la trahison, quelle que soit la justice, que le requérant ait été déjà jugé ou non.

Roi versus Parlement

Les théoriciens et les justices locales, en particulier les villes, ont critiqué cette profusion en créant la notion de crime irrémissible. Les assemblées des états et plusieurs ordonnances, en 1357 et en 1413, ont tenté de limiter le droit de grâce.

Le Parlement a veillé à exclure les crimes énormes. En vain ! La rémission impose la justice du roi dans tout le royaume, même en dehors des seuls tribunaux royaux. Elle a l’avantage d’être rapide – les lettres sont accordées en moins de six mois – et, même si elles sont payantes, elles coûtent moins cher qu’une négociation entre parties et un procès. La rémission permet aussi d’enserrer dans les filets de la justice des crimes qui, jusqu’alors, étaient plutôt réglés par des transactions. C’est un moyen très efficace d’affirmer que le roi a le droit de vie et de mort sur tous ses sujets dans l’ensemble du royaume.

François Villon, poète maudit

De la turbulence à la délinquance

François de Montcorbier, dit Villon, né vers 1431, est un clerc de l’université de Paris, « maître ès arts ». Il en a la turbulence et dégaine promptement la dague. Jeune étudiant, il a peut-être participé à l’enlèvement du « Pet au diable », la borne d’une rue de la rive droite, lors d’une farce destinée aux bourgeois. Le prévôt de Paris riposte le 6 décembre 1452. Il y a mort d’un clerc dans ces échauffourées, mais l’affaire est vite étouffée.

Trois ans plus tard, c’est une rixe-homicide. Son adversaire, Philippe Sermoise, un prêtre en habit, l’aurait provoqué par ces mots : « Je te courroucerai » et il aurait sorti sa dague. Villon, blessé, se défend et mort s’ensuit. Il fuit, mais il a des appuis. Deux lettres de rémission le blanchissent, ce qui prouve que deux groupes d’amis sont intervenus auprès du roi : Villon n’est pas un individu isolé.

Entre larrons

De quoi vit-il ? Le voici voleur. À Noël 1456, il participe au vol de 500 écus dans les coffres du Collège de Navarre. Les auteurs restent inconnus jusqu’à ce que l’un d’eux les dénonce sous la torture. Villon est piégé, mais il a encore une fois quitté Paris. Glisse-t-il alors vers la délinquance ? Il connaît les Coquillards, cette bande de professionnels du crime qui écument les campagnes. Il y a des amis et emploie leur argot dans ses ballades. Mais c’est un jeu littéraire et il n’appartient pas à la Coquille.

Crimes et rapines

Il court plutôt le Val de Loire à la recherche de mécènes princiers, le roi René, Charles d’Orléans, Jean II de Bourbon. Mais Villon ne devient pas poète de cour. Il vole. Enfermé dans les prisons de l’évêque d’Orléans à Meung-sur-Loire, il est libéré à l’entrée de Louis XI dans la ville et il retrouve Paris en 1461. Une nouvelle rixe lui est fatale : l’homme blessé est un notable parisien. La répression est rude. Deux des agresseurs sont pendus. Le président du Parlement épargne Villon malgré sa « mauvaise vie ».

Mystères sans fin

On perd sa trace après l’arrêt du Parlement de Paris qui, le 5 janvier 1463, commue sa peine de mort en bannissement. Il doit quitter la ville et prévôté de Paris pour dix ans. Il a alors environ trente-deux ans.

La mort de François Villon reste un mystère. Le poète a aussi embrouillé sa vie à souhait. Il se décrit en mauvais garçon, crevant de faim, suppôt de tavernes et des « filles communes ». La réalité est autre.

Il ne nous reste que cette image d’un poète hanté par la peine de mort. Elle brise les corps, fait déchoir et prive du salut éternel, à moins que la miséricorde divine soit infinie et permette au larron repentant d’entrer au Paradis.