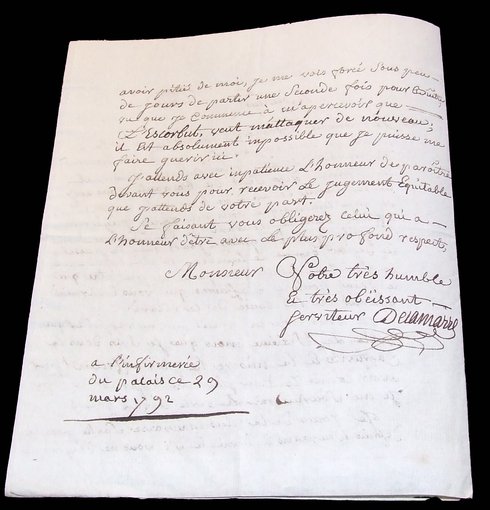

Interpellé le 9 août 1791 comme porteur de faux documents, François Delamarre est emprisonné au Palais, puis à l’infirmerie en raison de sa santé : il est atteint de scorbut. Le 29 mars 1792, il supplie les juges de hâter son procès. Il est alors jugé selon la « procédure extraordinaire », et se trouve acquitté le 28 avril. Les conditions de détention dans les prisons parisiennes sont déplorables. Il faut attendre une circulaire du ministre de l’Intérieur du 5 février 1796 (17 pluviôse an iii) pour que de nouvelles dispositions soient mises en place, afin d’éviter la surpopulation, l’insalubrité et les évasions. Ces objectifs ne seront jamais pleinement remplis et, encore aujourd’hui, les conditions de détention en France sont très dégradées. Le Sénat produit de nombreux rapports pour dénoncer l’état général des lieux d’enfermement, et le gouvernement français est régulièrement condamné par la Cour européenne des Droits de l’Homme pour manquements aux conditions de la dignité humaine.

5. L'affaire est dans le sac

Plan du chapitre

Avant la Révolution de 1789, la procédure est inquisitoire, secrète, entièrement écrite, fondée sur les preuves légales, afin de, supposément, protéger les prévenus de l’intime conviction absolue du juge – l’arbitraire des magistrats n’est pas vu de manière négative avant la fin du xviiie siècle –, avec un ministère public fort où les intérêts de l’État priment sur ceux de la victime.

Dès l’automne 1789, une procédure transitoire se met en place, fondée sur l’ordonnance de 1670 et aménagée par le décret des 8-9 octobre 1789. Elle demeure inquisitoire, avec un ministère public puissant, et fondée sur des preuves légales qui sont désormais les témoignages et les expertises.

La nouvelle procédure, accusatoire cette fois, est mise en place par le décret des 29 septembre-21 octobre 1791, et se déroule en trois temps :

-

L’instruction préparatoire, menée par un officier de police judiciaire ;

-

La comparution devant un jury d’accusation, qui vérifie l’existence formelle de l’infraction ;

-

Le procès.

Dans cette dernière phase, un jury de jugement composé de citoyens doit, en répondant à des questions et en votant, en ne faisant appel qu’à son intime conviction (mettant fin, de fait, au système des preuves légales), s’exprimer sur la seule culpabilité. En bout de parcours, les juges récupèrent la décision des jurés et prononcent, tels des « automates », la peine prévue par la loi.

Procédure judiciaire

Le 20 janvier 1791, François Viard est condamné à cinq ans de bannissement « pour avoir été trouvé dans une chambre, où il est véhémentement suspect d’avoir voulu voler des effets ». Il s’agit de l’un des derniers jugements de la Chambre criminelle du Châtelet de Paris. À première vue, la procédure criminelle semble inchangée : mêmes infractions, mêmes peines. Pourtant, si l’on se plonge dans la lecture des actes, deux faits démontrent le contraire : le procès se déroule « les portes ouvertes et publiquement », et l’accusé est assisté d’un conseil, maître Gayard, procureur au Châtelet ; ces deux caractéristiques seraient absentes au cours d’un procès de la fin d’Ancien Régime.

Saisissant de réalité, ce ballot en tissu écru à carreaux roses, rapiécé au centre, nous est parvenu ainsi.

Une étiquette affecte ce ballot à « Alexis Vaché », prévenu de vol d’argent et d’effets au couvent des Filles-du-Calvaire. Le dossier de cette procédure cite au nombre des objets volés un « mouchoir de couleur rouge et blanc ». Or, ce sac à procès contient en réalité des lettres, quittances, tirage de la loterie royale, billets de « caisse de confiance », réception dans la franc-maçonnerie, etc. En d’autres termes, rien de ce qui est mentionné dans le dossier de procédure joint.

Sans doute faut-il imaginer le tissu réutilisé pour des saisies ultérieures.

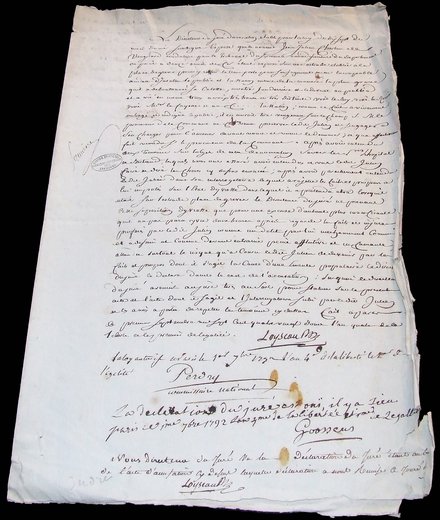

Plusieurs billets anonymes sont trouvés dans l’église Saint-Gervais, qui mettent en cause le premier vicaire Destrevaux et les sacristains Huré et Pluyette. L’information, ouverte au Châtelet en décembre 1789, conclut que l’auteur en est Antoine Pignard-Duplessis, diacre d’office à Saint‑Gervais. L’affaire est ensuite envoyée au 4e tribunal criminel provisoire de Paris en octobre 1791, lequel est réputé pour annuler les décisions de Châtelet – ce qui sera ici confirmé. Au cours de ce procès, deux nouveaux experts affirment, pièces de comparaison à l’appui, que les écrits anonymes ne sont pas de la main d’Antoine Pignard-Duplessis. Il est alors déchargé de l’accusation le 27 mars 1792.

La possibilité de défendre un accusé et de le faire représenter par un conseil – ou avocat qui n’en a plus le nom – pour faire valoir ses intérêts, est certainement l’œuvre la plus originale de la nouvelle justice, à côté d’une procédure devenue accusatoire, d’une codification des textes criminels et de l’introduction des citoyens dans la justice, par le truchement de la procédure par jurés.

Sous l’Ancien Régime, bien que les avocats aient une place importante, elle reste sans pareille face aux modifications apportées par les révolutionnaires.

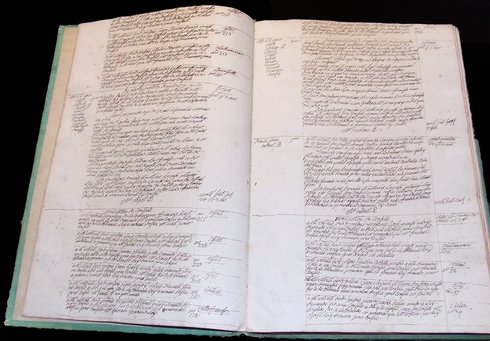

Dès octobre 1789 tout accusé est déjà défendu pendant l’instruction puis au moment du jugement. Comme le montre ce registre du Tribunal des dix en date du 13 décembre 1790, l’accusé, extrait de son lieu de détention, demande à choisir un avocat. L’Ordre est cependant aboli en 1791, mais les conseils continuent d’exercer à titre de « défenseurs officieux ». Dans le désordre qui suit l’abolition de la profession officielle, des personnes peu scrupuleuses profitent de l’occasion pour s’improviser conseils, sans en avoir les capacités réelles.

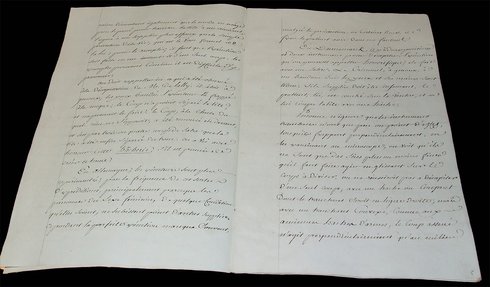

Sous l’Ancien Régime, les pièces du procès sont rassemblées dans des sacs, le plus souvent de chanvre. Le sac sert à l’archivage ; il est fermé et muni d’une étiquette. Les greffes sont remplis de sacs de procédure. Lorsqu’une affaire est close, le juge prononce la phrase « l’affaire est dans le sac ! ». Ces habitudes séculaires persistent sous la Révolution, et vont transpercer le cadre juridique pour pénétrer dans le langage vernaculaire, y offrant nombre d’expressions populaires : « vider son sac », « le fond du sac », « c’est la meilleure pièce de son sac », « juger sur l’étiquette du sac ».

Jean Julien, charretier, d’abord traduit devant le prévôt de la maréchaussée d’Île-de-France pour vol avec effraction, est condamné le 20 mars 1792 par le 4e tribunal criminel provisoire à douze ans de fers et à l’exposition. Ce jugement est confirmé en appel le 20 août de la même année, par le 6e tribunal criminel. En place de Grève il réplique, crûment, de la voix et du geste, aux railleries du peuple amassé – les exécutions sont publiques, notamment pour effrayer les potentiels délinquants. Alors évacué et traduit devant le Tribunal du 17 août, il est condamné à mort le 2 septembre 1792. La peine capitale est alors fréquente, donnant son nom à cette période particulière : les massacres de Septembre, qui s’inscrivent dans un contexte plus large.

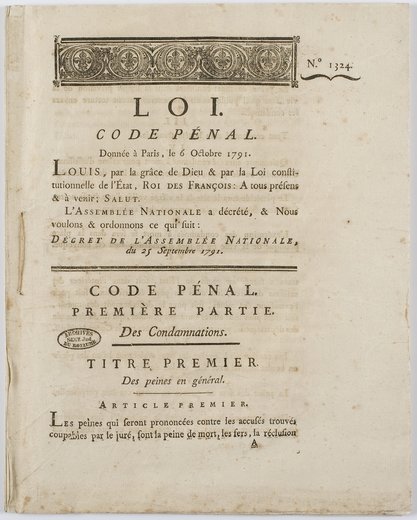

Adopté en réaction contre l’arbitraire des juges d’Ancien Régime, le Code pénal respecte en partie les nouveaux principes directeurs du droit répressif : tout doit être dit dans la loi, de manière claire, compréhensible et prévisible pour les citoyens et citoyennes : nullum crimen, nulla poena sine lege, citation latine telle que rapportée dans le Digeste par Paul (D. 50. 17. 109.). Cette idée de la légalité est notoirement reprise et développée par Cesare Beccaria (1738-1794). Du reste, il n’est pas le seul à porter des idées réformatrices ; au rang des personnes qui inspirent de près ou de loin la refonte du système pénal français, nous pouvons notamment évoquer, par ordre alphabétique, Jeremy Bentham (1748-1832), Claude-Adrien Hélvétius (1715-1771), Montesquieu (1689-1755), Voltaire (1694-1778), Paul Johann Anselm von Feuerbach (1775-1833)… De premiers éléments seront posés par les révolutionnaires ; notamment, le principe de légalité criminelle, qui lie fictivement les juges aux textes, apparaît dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Néanmoins, il nous faut attendre le Code des délits et des peines de 1795 pour qu’il acquière une véritable portée juridique véritable.

Il est attendu des textes qu’ils posent des définitions précises, pour ne donner lieu à aucune interprétation, ou presque. Cependant, la sévérité des peines fixes, et prononcées mécaniquement par les juges, sans pouvoir reconnaître de circonstances atténuantes avant 1824, pousse souvent le jury d’accusation à abandonner la poursuite, ou les jurés à manipuler les faits pour acquitter ou retenir une infraction moins sévèrement punie. Le Code pénal de 1810 sera complété, outre les lois et décrets en forme d’instruction de 1791 concernant la procédure, par un véritable code consacré au déroulé du jugement pénal : le Code des délits et des peines de 1795. Cet ensemble législatif est mis à jour, tardivement, par la codification napoléonienne – 1808 pour le Code d’instruction criminelle (procédure) et 1810 pour le Code pénal.

L’application de la nouvelle justice donne parfois lieu à interprétation en raison de l’habitude des juges, des hésitations sur les textes à appliquer et des déficiences du Code pénal – augmentant le nombre de référés législatifs, demandant à l’Assemblée de fixer une norme interprétative.

À la différence du 6e tribunal criminel provisoire, qui prononce dans un cas qui peut paraître similaire une peine d’« un an dans une maison pour faire des travaux communs », le 5e tribunal y préfère l’article 22, Section ii, Titre II de la 2e Partie du Code pénal : « tout vol […] qui sera commis par deux ou par plusieurs personnes sans armes, ou par une seule personne portant armes à feu ou toute autre arme meurtrière, sera puni de quatre années de détention ». C’est donc sur ce fondement qu’est condamné Jean-Baptiste Duport à la peine susmentionnée, avec exposition au public. Cette sévérité s’explique par l’élément de complicité qui détermine un changement de qualification d’infraction. Ce sont donc les circonstances aggravantes, retenues ou non, qui modifient la perception de l’offense et de sa punition ; de fait, des cas qui paraissent similaires – un vol –, peuvent finalement provoquer des décisions radicalement différentes selon les circonstances.

Peine capitale

En 1791, au terme de débats sur la peine capitale, les Constituants optent pour la décapitation. Ce faisant, ils étendent à toutes et tous le privilège autrefois réservé à la noblesse d’une mort rapide. À l’orée de l’année 1792, Charles-Henri Sanson (1739-1806) s’inquiète d’avoir à pratiquer de nombreuses décollations à l’épée. Le Docteur Joseph-Ignace Guillotin (1738-1814), puis le Docteur Antoine Louis (1723-1792), médecin du roi, sont consultés. Par un « décret d’urgence » des 20-25 mars, alors que plusieurs condamnés attendent d’être exécutés, l’Assemblée adopte la machine à décapiter. Par la rapidité et la facilité du maniement, l’absence de souffrances inutiles, son choix répond à un souci d’humanité – selon les standards de l’époque.

La machine à décapiter, connue en Europe depuis le xiie siècle, est adoptée par le décret des 20‑25 mars 1792, et construite par un facteur de clavecins allemand, Tobias Schmidt (1755-1831). Des essais sont réalisés par Charles-Henri Sanson dans la cour de Bicêtre le 15 avril, en présence du docteur Guillotin, d’abord sur des moutons vivants puis, deux jours après, sur trois cadavres. La différence entre observée entre les essais sur des moutons et des humains obligent à modifier le tranchant. La machine, d’abord surnommée Louison ou Louisette du nom de son concepteur, le Docteur Louis, sera vite connue sous le nom de guillotine – en référence au Docteur Joseph-Ignace Guillotin. Elle deviendra le symbole de la Terreur, alors qu’elle est initialement pensée comme l’instrument de la justice ordinaire.

Nicolas Jacques Pelletier (1756-1792), déjà flétri pour vol, est arrêté le 14 octobre 1791 pour avoir attaqué et dévalisé un passant. Ce crime lui vaut la mort, mais encore faut-il s’accorder sur la manière de la lui donner. On délibère alors sur le mode d’exécution ; il en résulte qu’il est d’abord condamné à la pendaison par le 2e tribunal criminel provisoire le 31 décembre puis, en appel, à la décapitation par le 3e tribunal, le 24 janvier 1792. Ce faisant, il doit attendre la réalisation de la première guillotine, actionnée par Charles-Henri Sanson, ci-devant Monsieur de Paris et futur bourreau de la Terreur, sous les regards d’une foule assez désappointée par un spectacle trop rapide !