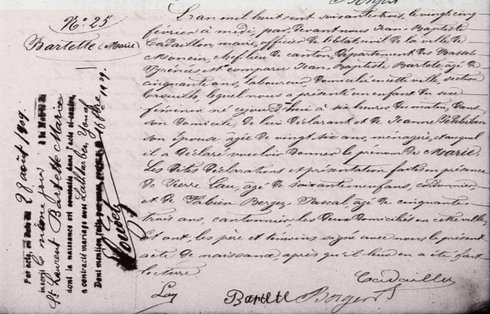

Bartet, Bartète, Bartête, Barthete… le nom de famille sera orthographié de diverses façons dans la presse et sur les documents administratifs que nous avons rencontrés au cours de nos recherches. Marie est Bartette sur son acte de naissance bien que son père signe Bartete. La généalogie de Marie est rendue complexe par l’adjonction (ou la disparition) de noms de famille : ainsi son père Jean-Baptiste naît Jean Bartete dit Condou et se marie Jean-Baptiste Condou. La mère de Marie, Jeanne Pedebiben, est connue à l’âge adulte comme Pedebiben-Cucq.

1. En France, une vie sans rédemption

Plan du chapitre

L’enfance dans les Basses-Pyrénées

La vie de Marie débute dans les collines du hameau de Trouilh, à Monein, dans les Pyrénées-Atlantiques. Le lieu, situé à une trentaine de kilomètres de Pau, est réputé pour son Jurançon et l’église de Saint-Girons. Lorsqu’elle y vient au monde en 1863, son père Jean-Baptiste a cinquante ans. Ce laboureur a déjà perdu une femme et des enfants. Vingt-quatre ans le séparent de sa jeune épouse, Jeanne Pedebiben. Marie a un frère de deux ans son cadet, Jean-Pierre. Sa petite sœur Jeanne, née en 1870, ne vivra que quelques mois.

Lorsque le père de famille décède, Marie a 13 ans, son frère 11. Le lit conjugal de la veuve de 40 ans ne reste pas longtemps vide : Joannès Esmenotte, un cultivateur et marchand de chaux devient le concubin de Jeanne et s’installe chez les Bartete.

Ce sont les journaux qui nous éclairent sur la situation financière du couple :

« Ils ne tardèrent pas à absorber toutes leurs ressources personnelles et s’attaquèrent ensuite aux ressources des enfants mineurs », c’est-à-dire à leur héritage.

Pour renflouer les caisses, les deux amants vont mettre au point un scenario et Marie, qui n’a alors que 14 ans, va y prendre part :

« Dans la journée du 9 mai 1877, le sieur Miremont, vieillard de 65 ans, qui se trouvait très affaibli par la maladie fut attiré par la fille Barthete au domicile de sa mère, sous le prétexte de lui donner un peu de vin, pour ranimer ses forces. À peine était-il dans le chai qu’Esmenotte, avec lequel la veuve Barthete vit en concubinage, survint et l’accusa de le voler. S’emportant en menaces et en injures, il le contraignit à consentir en sa faveur un titre d’obligation, que Miremont séquestré depuis plusieurs heures, tremblant de frayeur, et, sans aucune force, consentit à souscrire ; mais, ne sachant écrire, il ne put y apposer sa signature, et y traça seulement une croix. Cette circonstance enlevant au billet toute sa valeur légale, n’a pas permis de reconnaître légalement dans les faits perpétrés par Esmenotte, et sa concubine, les caractères du crime d’extorsion d’un titre emportant obligation. »

En clair : Jeanne et Joannès ne sont pas inquiétés dans cette affaire, et deux mois plus tard, le 23 juillet, ils trouvent une nouvelle victime. Le mode opératoire est le même :

« Attiré chez eux sous le prétexte d’y faire une acquisition de meubles, sollicité par la veuve Barthète, [M. Manco] y fut de la part d’Esmenotte victime de violences, de coups et de vol. Cet accusé étant entré dans la maison, armé d’une canne à lance et d’un revolver à six coups, apostropha violemment Manco, le traita de voleur, le frappa d’abord d’un coup de canne puis d’un coup de lance qui l’atteignit au front, lui fit une blessure qui entraîna une effusion de sang, et laissa une cicatrice encore apparente. »

Esmenotte le dépouille de l’argent qu’il a sur lui et le force à signer un titre de 500 francs, avant de l’escorter sur la route du retour. Témoins de ces violences et malversations, Marie et Jean-Pierre débutent leur vie sur un terreau malheureusement fertile à la délinquance. Leur enfance change pour le pire : un mandat de dépôt est émis contre Jeanne et les gendarmes se présentent chez elle pour la conduire à la maison d’arrêt d’Oloron, à une vingtaine de kilomètres de Monein. Elle est prévenue de vol, coups et blessures et extorsion de signature. La ménagère d’1 mètre 60, aux cheveux noirs et aux yeux châtains, va passer une première nuit en prison. Et Esmenotte ? Il a pris la poudre d’escampette. Lorsque Jeanne est jugée par la cour d’assises de Pau, elle est donc seule sur le banc des accusés. Finalement arrêté après avoir « franchi les frontières » (très probablement vers l’Espagne), Esmenotte est condamné à 6 ans de travaux forcés. Et c’est en Nouvelle-Calédonie qu’il va purger sa peine. Jeanne, elle, est envoyée pour les trois prochaines années au château-prison pour femme de Cadillac, près de Bordeaux.

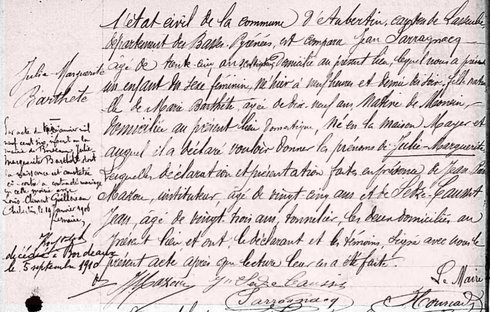

Que deviennent les enfants âgés de 12 et 14 ans, depuis l’arrestation de leur mère ? Nous perdons leur trace durant quelques années avant de retrouver Marie dans le village voisin d’Aubertin. Alors domestique, elle accouche à 19 ans d’une petite Julie Marguerite…

C’est un certain Jean Sarragnacq qui déclare l’enfant à la mairie et lui attribue un prénom. L’homme, marié, est-il le père de cet enfant naturel ?

Quelque mois après la naissance de sa fille, en 1883, Marie n’est plus dans les campagnes mais dans le centre-ville de Pau. Les registres d’écrou et les relevés d’audience nous permettent de suivre sa trace. Une famille russe l’emploie comme nourrice. Lorsqu’elle cesse de travailler pour eux, elle loge avec une dénommée Catherine Carricabure et toutes deux vont se retrouver au tribunal pour escroquerie et tentative d’escroquerie : Marie, prétendant venir de la part de son ancienne patronne, se fait remettre de la lingerie dans une boutique. La raison de ce vol est ainsi expliquée à la barre :

« Lorsque la fille Bartête eut l’intention de donner son enfant en nourrice à un témoin, qui a été entendu dans l’information, la fille Carricarure alla elle-même chercher les objets volés pour les remettre à ce témoin d’après l’ordre qui lui en fût donné par la fille Bartête. » Marie a-t-elle finalement mis sa fille en nourrice ? L’a-t ’elle abandonnée ? En tout cas, on ne la mentionnera plus dans les archives qui lui sont relatives. Julie Marguerite se mariera pourtant à Bordeaux, aura à son tour une fille, Henriette, et mourra à 27 ans.

Avec cette première escroquerie, Marie découvre la prison : 3 mois pour elle, 2 pour Catherine. La sanction est légère car il s’agit de leur première condamnation.

Elle est ensuite condamnée à plusieurs reprises, pour vagabondage (elle est notée comme ouvrière sans domicile fixe) ou pour s’être fait remettre de la nourriture, faisant usage de « fausses qualités ». La description des délits qu’elle commet permet de repérer un fonctionnement précis, où le vol n’est pas franc mais se mêle à l’escroquerie.

L’une de ces condamnations témoigne d’une certaine ingéniosité, reprise en détail dans la presse. Pour ces faits d’escroquerie, vagabondage et grivèlerie, Marie passe l’année 1885 en prison.

Bordeaux

Après 1885, Marie quitte les Basses-Pyrénées pour le département voisin, la Gironde - peut-être pour se rapprocher de sa mère, Jeanne, qui a été libérée de la prison de Cadillac.

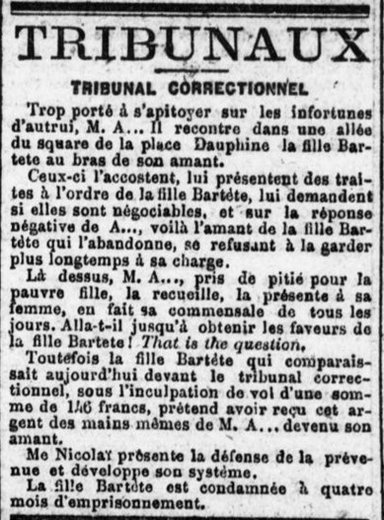

Elle refait surface… lors d’une condamnation pour vol. Nous apprenons que la jeune femme de 23 ans réside à Macau (à une dizaine de kilomètres de Bordeaux) où elle est sans profession. Elle est relaxée d’un vol de 32 francs mais part trois mois en prison pour le vol d’un « vase doré ». Libérée, elle ne tarde pas à faire à nouveau parler d’elle dans la presse dans une histoire rocambolesque.

Selon la cour, « il ne peut y avoir aucun doute sur la réalité du vol. » Marie essaie de se disculper mais « [Il n’y a pas] lieu de s’arrêter aux allégations diffamatoires de l’inculpée qu’elle n’établit ni ne rend vraisemblables ». Cependant, comme le suggère l’article, il est possible que Marie ait été la maîtresse de son hôte : le vol dans son porte-monnaie a lieu dans la chambre conjugale, en présence de M. Abellard mais en l’absence de sa femme.

Au gré des jugements, un certain modus operandi se distingue donc chez la jeune fille… Marie n’est pas un pickpocket et elle sait s’adapter aux situations pour en tirer quelque bénéfice. Marie récidive et cette cinquième condamnation sonne le glas de la relégation, le 4 juin 1888. Elle a 25 ans.

C’est désormais depuis le fort du Hâ à Bordeaux qu’elle attend son départ pour la Guyane. Dans le dossier rédigé par l’Administration pénitentiaire, on peut lire que « sa conduite et sa moralité sont détestables et [qu’] elle ne présente aucune garantie de retour à de meilleurs sentiments. » et que sa santé « lui permet d’affronter tout climat et de se livrer aux travaux les plus laborieux confiés généralement à son sexe. Elle aimerait à se livrer à des travaux d’intérieur et mieux encore à continuer son métier de cuisinière. »

À propos de sa famille, nous apprenons que :

« La condamnée n’a d’autre ascendant que la mère Jeanne Pedebiben si toutefois elle existe encore. On présume qu’elle a gagné la Nouvelle-Calédonie pour y suivre son associé de débauche, un sieur Esmenottes condamné et relégué à la suite de vol et de faux. »

L’État évalue donc les caractéristiques morales de la mère qui a désormais une fille reléguée dont elle ne s’occupe pas et spécule sur son improbable départ vers une lointaine colonie. Elle demeure pour Marie et son frère une éternelle absente. Nous ne savons pas ce qu’elle est devenue après sa libération de la prison pour femmes de Cadillac. Quant à Esmenotte, en 1888, il est toujours à Nouméa où il se comporte d’ailleurs plutôt bien : il a été libéré en 1884 en 4e 1re – ce qui dans le langage de l’Administration pénitentiaire signifie qu’il est libre mais ne peut pas quitter la colonie. Et le frère cadet de Marie, Jean-Pierre, a 19 ans ; il est à l’armée et a intégré le 17e régiment de Dragon : c’est un cavalier.

Sa fiche matricule militaire nous permet de suivre son parcours et de l’imaginer : 1 mètre 70 (20 cm de plus que sa sœur), des cheveux et yeux châtains, un menton à fossette… Il quitte son village natal de Monein pour d’autres horizons : Tarbes, Nice, Vichy…. et même une année à Tunis. C’est dans l’Allier qu’il s’installe définitivement et fonde une famille ; d’abord garçon de café, puis cultivateur, il vit à Châtel-Montagne avec sa femme Jeanne Copet et leur fille Jeanne Julie née en 1895. Dans le dossier de Marie, nous ne trouvons aucune mention d’une correspondance avec son frère : il est possible que suite à l’incarcération de leur mère, ils aient été séparés et aient perdu contact. Une mère absente, un frère dans l’armée… Marie est abandonnée de tous. Même ses tantes maternelles ne lui apportent aucun secours. « Ni l’une ni l’autre, pas plus que le frère de la condamnée ne s’intéressent à sa situation et aucune personne étrangère à sa famille ne se soucie de lui venir en aide. »

Il semble que l’incarcération ne nuise pas aux rencontres. Logée au fort du Hâ, dans le centre-ville de Bordeaux, Marie se rapproche d’un codétenu, Benoît Doux. L’homme, qui fut brièvement marin, est jugé avec une régularité déconcertante par les tribunaux correctionnels pour coups et blessures. Son dernier délit ? Expulsé d’un café où il consommait avec un ami, il refuse de quitter les lieux et lutte avec les agents de police appelés à la rescousse. Ces faits le conduisent en prison en septembre 1888 où il croise le chemin de Marie. Le couple de prisonniers se marie le 19 janvier 1889 à la mairie de Bordeaux. La maman de Marie est « absente sans nouvelles ». Cela est attesté par « un acte de notoriété dressé par le juge de paix du canton de Monein en date du 26 décembre dernier, constatant l’absence sans nouvelles de la mère de la future. »

La Petite Gironde décrit ce « mariage de prisonniers » :

« Il y a huit jours on célébrait à la mairie le mariage civil du nommé Doux, condamné à six mois de prison, et de la fille Bartete, condamnée à la relégation, tous deux pensionnaires de la prison départementale du fort du Hâ. Ce matin, le mariage religieux a été célébré dans la chapelle de la prison, où les époux ont reçu la bénédiction nuptiale. Cette cérémonie terminée, une légère collation a été servie aux nouveaux conjoints en présence d’une sœur et d'un gardien, puis les deux prisonniers ont été ramenés chacun dans son quartier respectif. »

On se demande s’ils n’ont pas vu dans cette union l’occasion de voir alléger leur peine et d’éviter à Marie un départ en Guyane. Dès le lendemain du mariage, Doux écrit au préfet de la Gironde un plaidoyer pour obtenir la grâce de sa femme :

« Si j’ai consenti à devenir l’époux de cette pauvre fille, c’est que je la sais meilleure que son passé paraît le faire croire et que je suis sûr qu’à l’avenir elle ne retombera plus. »

Il continue : « […] cette malheureuse, encore à la fleur de l’âge, s’est trouvée abandonnée dès sa plus grande jeunesse, qu’elle était, de ce fait, seule, sans appui, sans secours, et qui si elle a fauté, ce n’était que lorsque la faim l’obligeait à se procurer des aliments et qu’elle préférait les demander au vol plutôt qu’à la prostitution. (…) La nouvelle vie que je vais commencer me sera à moi aussi bien favorable car les liens conjugaux et les joies de la famille me feront fuir les tentations auxquelles je n’ai pas toujours su résister. »

Au ministre de la Justice, cette fois, il précise : « C’est le besoin seul et non le vice et l’inconduite qui l’ont poussée dans la triste situation où elle est aujourd’hui, et c’est cette raison qui m’a décidée à me marier avec elle depuis sa condamnation, afin de lui procurer lorsque vous me l’aurez rendue, un asile, du pain et les moyens de racheter ses fautes en devenant bonne épouse et plus tard bonne mère. »

Un journal affirme même qu’il « a l’intention d’aller retrouver sa femme après avoir subi sa peine. »

Lorsque le préfet transmet cette lettre au ministre de l’Intérieur, il affirme que « Bartête, qui est d’une conduite irréprochable en détention, a subi six condamnations pour escroquerie et vols. J’ai l’honneur de vous demander, monsieur le Ministre, de vouloir bien examiner s’il n’y aurait pas lieu d’accorder à la nommée Bartête la grâce de la relégation en donnant à la mesure qui serait prise en sa faveur un caractère provisoire. »

Mais le courrier en faveur de Marie n’attendrit pas. On lit dans le journal que « l’on a extrait du Fort du Hâ le nommé Jean Deloubes et la femme Marie Bartête qui ont été envoyés à Rochefort où ils doivent s’embarquer pour la Guyane ».

Puis : « La Ville-de-Saint-Nazaire a mouillé sur la rade de l’île d’Aix, mercredi, 13 au matin. Samedi, les 30 femmes condamnées ont été extraites de la maison d’arrêt de Rochefort et conduites dans l’Arsenal, d’où elles sont parties vers deux heures, pour la Ville de Saint-Nazaire, avec des passagers libres. Vendredi, les 300 relégués du dépôt de Saint-Martin ont été, eux aussi, conduits au steamer, dont l’inspection a été passée aussitôt après, par une commission spéciale, présidée par M. le capitaine de vaisseau Hernandez, major de la marine. Cette dernière formalité remplie, la Ville de Saint-Nazaire appareillera pour la Guyane, sa destination. »

Le 3 avril 1889, après plus de 15 jours de traversée, Marie touche terre en Guyane. Elle ne doit plus revoir la France.