« Il ne faut pas croire que l’instrument n’ait besoin que d’être dirigé et qu’il fasse lui-même sa sanglante besogne. L’homme qui a reçu la mission de faire subir la peine capitale doit déployer une grande adresse et une force peu commune. D’une seule main il doit contenir le condamné, et ce n’est pas toujours facile. Lescure, guillotiné en 1854, lutte, saisit entre ses dents la main droite de l’exécuteur et lui fit une morsure profonde dont celui-ci porte encore la cicatrice ; Avinain, l’horrible boucher qui coupait ses victimes en morceaux qu’il allait jeter à la Seine, se détourna si violemment qu’on fut obligé de le saisir à deux mains par les épaules pour l’immobiliser.

Troppmann qui, à une extrême agilité, joignait une vigueur extraordinaire, fit un « saut de carpe », s’élança presque à travers la lunette avant que la partie supérieure en fût retombée, lui aussi mordit l’exécuteur. Les condamnés ne se mettent pas ainsi tous en état de résistance, mais, quelle que soit leur résignation ou leur abattement, l’instinct vital subsiste et se défend. Une fois qu’ils sont basculés, dans cet instant si rapide que l’œil peut à peine l’apprécier, ils obéissent tous à un mouvement involontaire, inconscient, et qu’on pourrait appeler fatal. Au lieu de porter la tête en avant, ils la rejettent à droite, fuyant ainsi l’exécuteur qui est debout à leur gauche, et au lieu de se placer dans la demi-lune, ils vont buter contre le poteau. Il faut alors les ramener dans la position qu’ils doivent occuper, les ajuster, selon l’affreuse expression du métier, et ce seul effort, centuplé par une vivacité plus prompte que la pensée, nécessite une force considérable.

« Après chaque exécution, j’ai les saignées brisées, me disait l’exécuteur. » Les rôles sont distribués d’avance entre les acteurs de cette lugubre tragédie ; l’un des aides saisit la tête, l’autre soulève la bascule par en bas et maintient les jambes du patient, pendant que l’exécuteur hâte le dénouement. Ces mouvements combinés, différents les uns des autres, accomplis par trois personnes, concourant tous au même but, doivent être faits avec une simultanéité irréprochable, sinon les plus graves inconvénients pourraient en résulter. »

Source : Maxime Du Camp, Paris, ses organes, ses fonctions et sa vie jusqu’en 1870, réed. Monaco, G. Rondeau, 1993, p. 326-327

Pour une période antérieure, Félix Pyat évoque ainsi l’aide du bourreau dans le texte qu’il écrit pour l’Encyclopédie morale du XIXe siècle. Les Français peints par eux-mêmes, publiée par Léon Curmer, en 1840-1842, rééd. Omnibus, la Découverte, 2004, p. 208-209 :

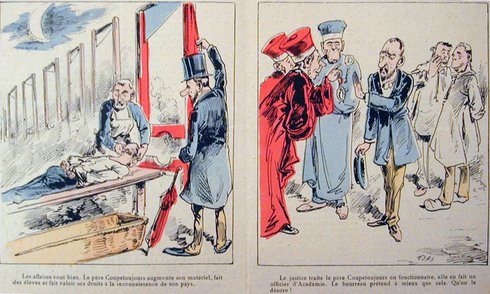

« Le valet du bourreau est au maître ce que le chien de chasse est au chasseur. Il guette et arrête, il ne tue ni ne mange. Il doit préparer, mais non accomplir. C’est lui qui dresse la machine, qui prête le bras au patient pour le faire monter à l’échelle, qui le couche sur la planche, qui lui noue les courroies sur le dos, et lui serre le cou dans la lunette ; mais là finit sa tâche, elle s’arrête à la ficelle. L’exécuteur seul a le droit de la décrocher. Ainsi toute la grosse besogne du supplice est pour le valet, c’est l’homme de peine de la guillotine. Aussi est-il ordinairement plus athlétique, plus matériel, plus machinal, pour ainsi dire, que le maître. Le valet du bourreau est avant tout insolent, si l’on en croit le proverbe. Par son allure et ses mœurs, il croit pouvoir impunément se donner au Waux-Hall, aux barrières, partout enfin où il a affaire au beau sexe, pour un garçon boucher. C’est plus décent : l’état couvre l’échafaud. Enfin, quand il est forcé de se faire connaître, le valet a aussi son nom honnête et légal. Alors le valet s’appelle aide, comme le bourreau s’appelle exécuteur. »