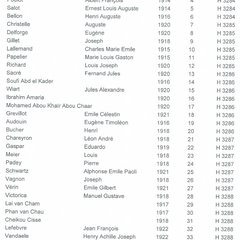

Annexe 1. Références des déportés à l’île du Diable entre 1908 et 1928

Source : ANOM

Annexe 2. Plan de l'île du Diable

Source : Centre national d'études spatiales

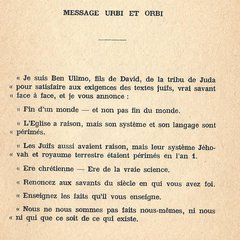

Extrait de Au bagne d'Albert Londres

Source : Gallica

L’EXPIATION D’ULLMO

- Tenez ! le voilà ! c’est lui ! Il remontait du port par la rue Louis-Blanc, un parapluie pendu à son bras, vêtu d’un méchant habit de coutil noir, et marchait d’un pas lent d’homme qui pense profondément. Jeannin, Jeannin le photographe, sauta sur son appareil, bondit et saisit l’homme dans son viseur. L’homme ne se retourna même pas. Il était indifférent à toute manifestation humaine. C’était Ullmo, ex-enseigne de vaisseau de la marine française. Il avait quitté le Diable (l’île du Diable) depuis cinq semaines. Quinze ans ! Il était resté quinze ans sur le Rocher-Noir, dont huit ans tout seul, tout seul. Le début de la guerre lui avait amené des compagnons, d’autres traîtres. Enfin ! on l’avait transporté sur la « grande terre ». Les internés des îles du Salut appellent Cayenne la « grande terre ».

Ce n’est pas une faveur qu’on lui fit. C’est le jeu normal de la loi qu’on lui appliqua, très lentement. La loi dit : « Tout condamné à la déportation perpétuelle dans une enceinte fortifiée pourra, au bout de cinq années de la peine, être transporté sur un continent... » Mais, au bout de ses cinq années, Ullmo trouva 1914. Ce n’était pas précisément une date favorable pour l’autoriser à vivre dans la colonie. Bref, la guerre lui fit du tort – à d’autres aussi. Elle lui coûta dix années de plus de châtiment total. On lui laissa continuer jusqu’en 1923 sa longue conversation avec les cocotiers et les requins. Ullmo, dit-on ici, est un malin. S’il est sur la « grande terre », c’est qu’il s’est fait catholique. Sans le curé de Cayenne, il sécherait encore au « Diable ».

Le père Fabre

Ullmo s’est fait catholique. Sans le père Fabre, curé de Cayenne, le gouverneur de la Guyane, même après quinze ans, n’aurait pas signé le « désinternement » d’Ullmo. Le père Fabre a répondu d’Ullmo. Il a dit : « Je prends la chose sous ma responsablité. »

Sans situation, sans un sou, même marqué (la petite monnaie de Cayenne s’appelle « sous marqués »), il était promis, comme tous les libérés, aux tonneaux de poissons pourris du marché couvert. Le père Fabre le logea au presbytère. Il y habite encore. Il y mange aussi.

- Monsieur, me dit le père Fabre, d’abord la conversion d’Ullmo ne regarde personne. Le père Fabre m’ayant répondu cela d’un ton cavalier, je lui dis : - Pour mon compte, mon père, vous savez...

- Il a payé, il paye encore. Il ne demande que l’oubli.

- Donnons-le-lui.

- Qu’est-ce qu’on n’a pas raconté sur nous deux ! Voici les choses. Asseyez-vous, gardez votre casque à cause de la réverbération. Petite ! apporte-moi mon casque.

- Voici votre casque, mon bon père, fit une petite fille noire.

- Je reçus un mot, il y a quelques années, du commandant des îles, me demandant un catéchisme et quelques livres religieux pour un condamné qui en exprimait le désir. J’envoie le catéchisme. Six mois passent. Je reçois un autre mot du même commandant pour des livres plus sérieux. C’était un mécréant ; il n’existe pas de livre plus sérieux que le catéchisme, mais j’envoyai les évangiles. Quatre mois passent. M’arrive une lettre sur papier réglementaire. Un transporté réclamait ma visite. C’était très mal signé. Je lus : Ullu. Il était des îles du Salut. On ne va pas aux îles du Salut comme ça ! Enfin, j’y allai. Et je vis Ullmo. Il me dit qu’il se sentait appelé vers l’Église. « Réfléchissez, lui dis-je. Écrivez-moi, je reviendrai dans six mois. » Ce fut une belle conversion, pure et entière. Quand je retournai au Diable, j’avais le Bon Dieu dans ma soutane. Je portais à Ullmo la première communion. Entre Royale (l’île Royale) et le rocher... Vous en revenez ? Vous connaissez ce passage ! Ce jour-là, ce fut plus infernal encore. Et les requins ! Ce n’est pas pour ma soutane que je craignais, mais pour le Bon Dieu. Ullmo communia dans sa case. La case tremblait sous ce vent furieux. Une lampe faite dans un coco représentait seule la pompe catholique. Sur cette lampe, de Boué, de la bande Bonnot avait gravé, à la demande d’Ullmo (peut-être avec son surin), un des plus beaux versets des psaumes : « Si l’Éternel ne bâtit la maison... » Maintenant, Ullmo est catholique. Qu’on le laisse en paix. Ne comptez pas sur moi pour le voir. D’ailleurs, il est invisible.

Gagner sa vie

Sitôt arrivé à Cayenne, Ullmo chercha du travail. Au début de sa peine, l’argent ne lui manquait pas. Lettres et mandats arrivaient régulièrement. Du jour où il se fit catholique, sa famille rompit. Elle avait passé sur le crime contre la patrie, mais se dressa devant le crime contre la religion. Elle n’a pas renoué. Il est lamentablement pauvre. Le père Fabre lui donna une paire de souliers ecclésiastiques. Avec quinze francs qui lui restaient, il acheta cet habit de coutil noir. Quant à son parapluie, c’était celui de la bonne du curé. Il alla de maison en maison. Il disait : « Prenez-moi, prenez-moi comme domestique. » On lui répondait : « On ne peut pas prendre un ancien officier de marine comme domestique. » Il répondait : « Je ne suis plus le lieutenant Ullmo, je suis un traître. » Il faillit entrer à la Compagnie Transatlantique. Mais le gouverneur dit non. Avec les bateaux, il pourrait s’évader. « Je n’ai plus de parole d’honneur, mais j’ai ma foi, dit-il. Sur ma foi, je jure que je ne m’évaderai jamais. » Mais ce fut non. On le voit rôder dans les bureaux du gouvernement. Au gouvernement, on emploie des assassins, des voleurs comme « garçons de famille ». Mais, lui, on le chassa. « Courage ! lui disait le père ! Courage ! » Le jour d’une grande fête religieuse à Cayenne, je le vis qui suivait de loin une belle procession ; il avait les yeux sur le Saint-Sacrement que portait son bienfaiteur et chantait avec les petites filles noires : Que ta gloire, ô, Seigneur ! Illumine le monde. S’il te faut notre cœur... Mais il n’avait pas encore trouvé de place. Il frappa aux comptoirs Chiris, il frappa aux comptoirs Hesse. Enfin, il trouva la maison Quintry, exportation, importation.

- Eh bien ! entrez, dit M. Quintry, je vous prends à l’essai. On m’avait bien dit que la maison Quintry était rue François-Arago, mais je n’arrivais pas à la dénicher ; la persévérance m’y amena.

- Oui, fit M. Auguste Quintry, c’est bien chez moi qu’est Ullmo.

- On ne comprendra peut-être pas, me dit M. Auguste Quintry, que j’aie tendu sinon la main, du moins la perche, à Ullmo. En France, vous voyez la faute, en Guyane, nous voyons l’expiation. M. Auguste Quintry se remit à écrire. Après un instant :

- Hier, en sortant du comptoir, à onze heures, j’emmenai Ullmo chez moi pour lui donner des échantillons. Je le fis asseoir dans mon salon et partis chercher mes deux boîtes. J’ai une petite fille de dix ans. Voyant un monsieur dans le salon, elle se dit : « C’est un ami de papa. » Elle va vers Ullmo : « Bonjour, monsieur », et lui tend la main. J’entends ma petite fille qui crie : « Papa ! le monsieur pleure. J’arrive, les larmes coulaient le long des joues d’Ullmo. « Eh bien ! » lui dis-je. Je compris. « Pardonnez, fit-il, voilà quinze ans qu’on ne m’avait tendu la main. »

L’entrevue

Ullmo apparut. Sans regarder dans la boutique, il alla s’asseoir à sa place de travail, une table près de la fenêtre. Il n’est pas grand. Son teint était jaune. Sa figure, un pinceau de barbe au menton, avait quelque chose d’asiatique. Son habit de coutil noir était déjà tout déformé.

- Je vais l’appeler, fit M. Quintry.

- Pas ici, devant les autres.

- Alors, passons derrière.

Nous allâmes derrière.

- Dans cette réserve, vous serez bien.

De grosses fèves aromatiques séchaient par terre. Elles iront à Paris par le prochain courrier. C’est le secret des parfumeurs. Elles finiront dans de jolis flacons aux noms poétiques à l’usage des belles dames. Peut-être même que la Belle Lison en achètera un !

- Ullmo ! voulez-vous venir un moment ? Il vint aussitôt.

- Je vous laisse, dit M. Quintry.

- Voici qui je suis, lui dis-je. Je viens vous voir pour rien, pour causer. Vous pouvez peut-être avoir quelque chose à me dire ?

- Oh non ! Je ne demande que le silence.

- Et sur vos quinze années au Diable ?

- Il y a deux points de vue : celui du condamné et celui de la société. Je comprenais fort bien celui de la société ; je souffrais également fort bien du point de vue du condamné. Voyez-vous, ce ne sont pas les hommes, mais les textes qui sont le plus redoutables. Et plus ils viennent de haut et de loin, plus ils s’éloignent de l’humanité. J’ai expié. J’ai voulu expier. Je me suis fait un point d’honneur de ne pas mériter en quinze ans une seule punition. C’était difficile. Un réflexe qui, dans la vie libre, ne serait qu’un geste ici devient une faute. J’ai trahi. J’ai voulu payer proprement. Vous avez été au Diable, déjà ?

- Oui.

- Ah ! Cela ne fait pas mal en photographie, n’est-ce pas ? Quand je suis arrivé sur La Loire, en 1908, moi aussi j’ai dit : c’est coquet.

- Vous êtes resté huit ans tout seul ?

- Oui, tout seul.

- Mais il n’y avait personne ?

Avec un sourire amer :

- Si. Des cocotiers. Une fois, le gouverneur est venu. Il demanda à mon surveillant : « Combien de temps restez-vous au Diable ?

- Six mois.

- Six mois ! C’est effrayant ! Comment pouvez-vous tenir ? »

J’y étais depuis douze ans. Un grand sarcasme silencieux me traversa l’âme. Mais j’étais un traître. J’expiais. Toujours les deux points de vue.

- Vous logiez dans la case en haut ?

- Pas tout de suite. Elle n’était pas bâtie. Je suis resté un an dans l’ancienne case à Dreyfus, face à la mer.

- Le tintamarre infernal des lames ne vous a pas rendu sourd ?

- Non ! Mais je connais tous les requins. Je leur avais donné des noms et je crois bien qu’ils arrivaient sans se tromper, quand je les appelais, les jours où j’avais trop besoin de voir quelqu’un...On m’avait dit : « Ullmo est vidé. Le châtiment fut le plus fort. Vous ne trouverez qu’une loque. » C’était faux. Son intelligence est encore au point.

- A-t-on parlé de mon changement de situation en France ?

- Oui.

- Ah ! fit-il, agacé. Je n’ai jamais compris quel ragoût avait mon histoire pour le public. Ce n’était qu’une pauvre histoire. Oh ! si pauvre !

- Et maintenant, attendez-vous mieux ?

- Que voulez-vous que j’attende ? Je ne suis pas un sympathique pour que l’on s’occupe de moi.

- Et votre famille ?

- Ce que je puis faire de mieux pour ma famille est de me faire oublier d’elle. Avoir un parent au bagne ce n’est pas gai. Ma famille, elle, n’a rien fait.

- Vous vous êtes converti ?

- Oui, j’ai reçu le baptême, il y a cinq ans. Je considère, reprit-il, qu’au point de vue humain, je suis sorti de la grande misère. J’espère pouvoir gagner deux francs cinquante par jour. Cela me suffira. À ma première paye, j’achèterai une chemise.

Je vis qu’il n’avait pas de chemise ni de chaussettes.

- Quant à la vie intérieure, j’ai ce qu’il me faut.

- Vous ne pensez pas à la possibilité, un jour, de revenir en France ?

- En France, la vie serait impossible. Qui oserait me faire gagner deux francs cinquante par jour ? Je pense me refaire une existence ici.

- Vous marier, peut-être ?

- Joli cadeau à faire à une femme !

- Vous avez des projets ?

- Attendre la mort, proprement.

Il n’eut pas un mot de plainte, pas un mot d’espoir. Il me dit :

- Vous avez vu la procession avant-hier ? Vous feriez plaisir au père Fabre si vous en parliez pour montrer la grande foi qui demeure ici. Il me dit aussi :

- Oui, je suis un traître, mais... Ce n’est pas une excuse que je cherche, c’est une vérité que je vais dire : on a été traître, comme on a été ivre. Je suis dégrisé, croyez-moi.

- Ullmo !

Son patron l’appelait. Je lui tendis la main. L’émotion bouleversa ses yeux. Je sortis par la cour, rapidement.

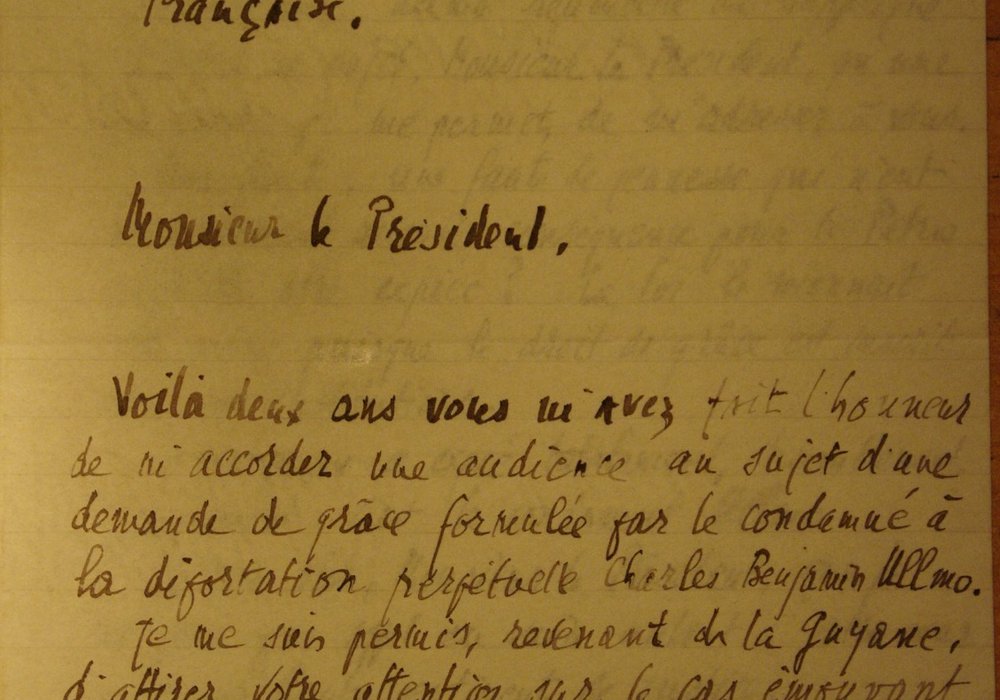

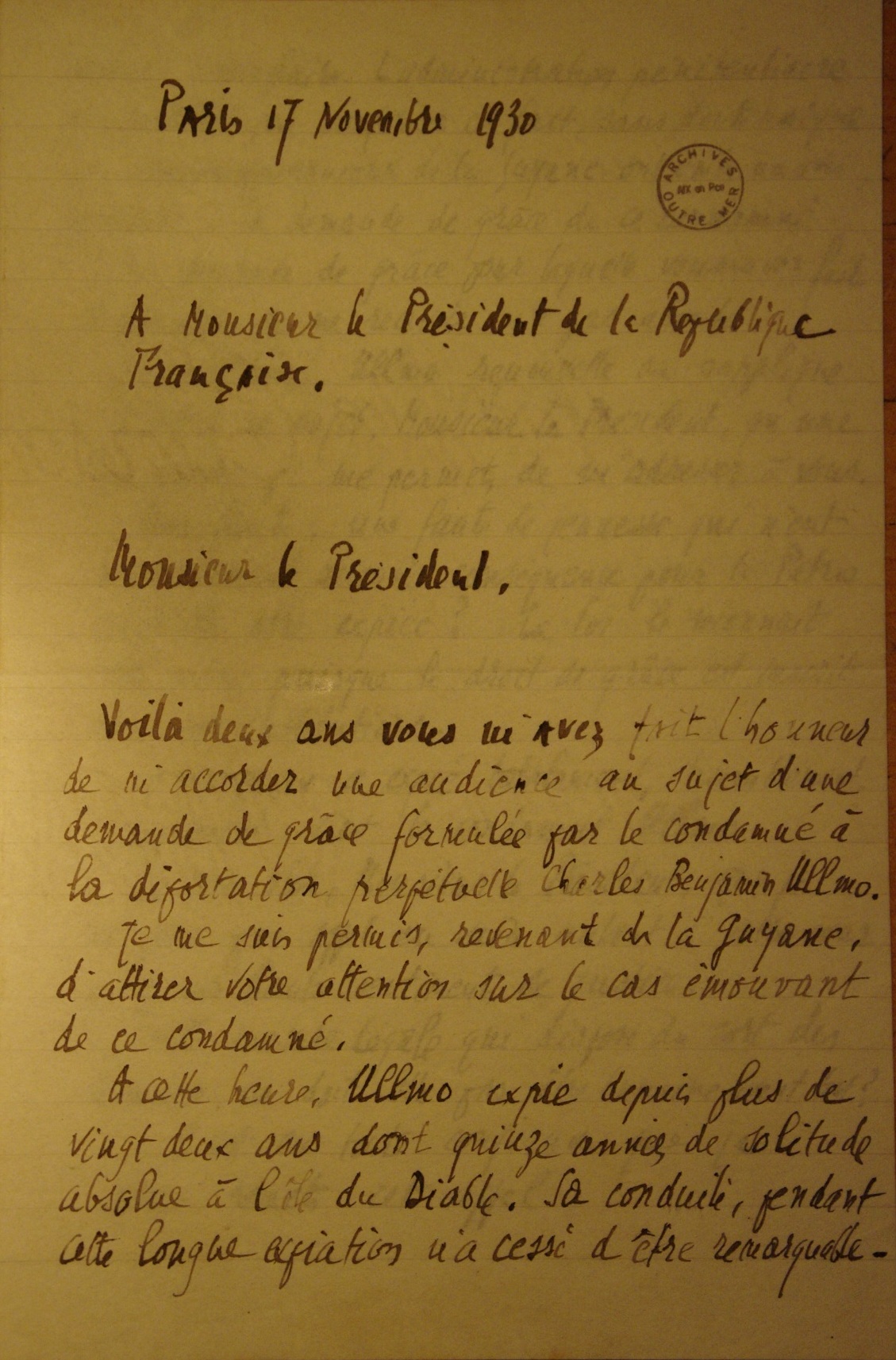

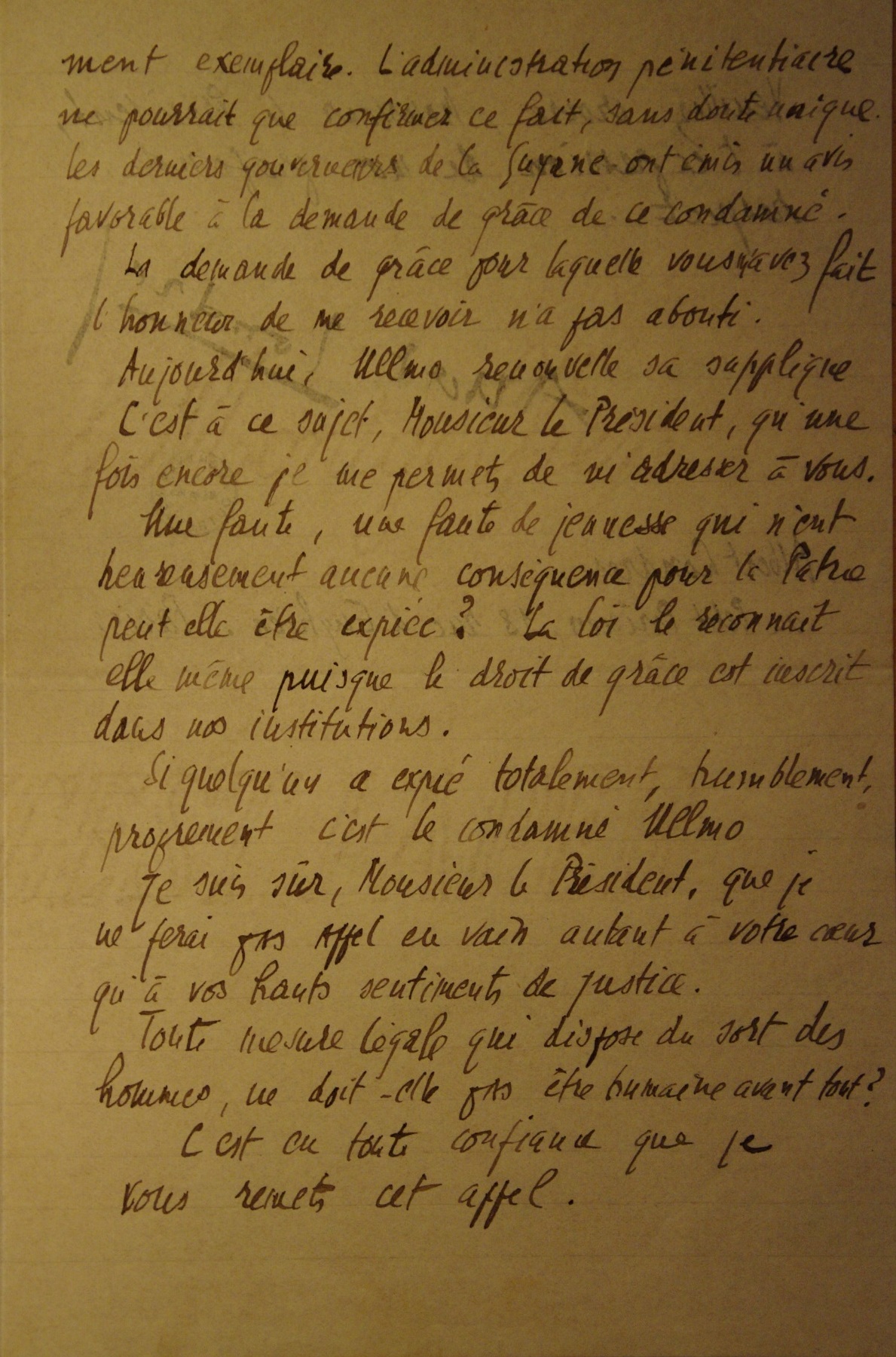

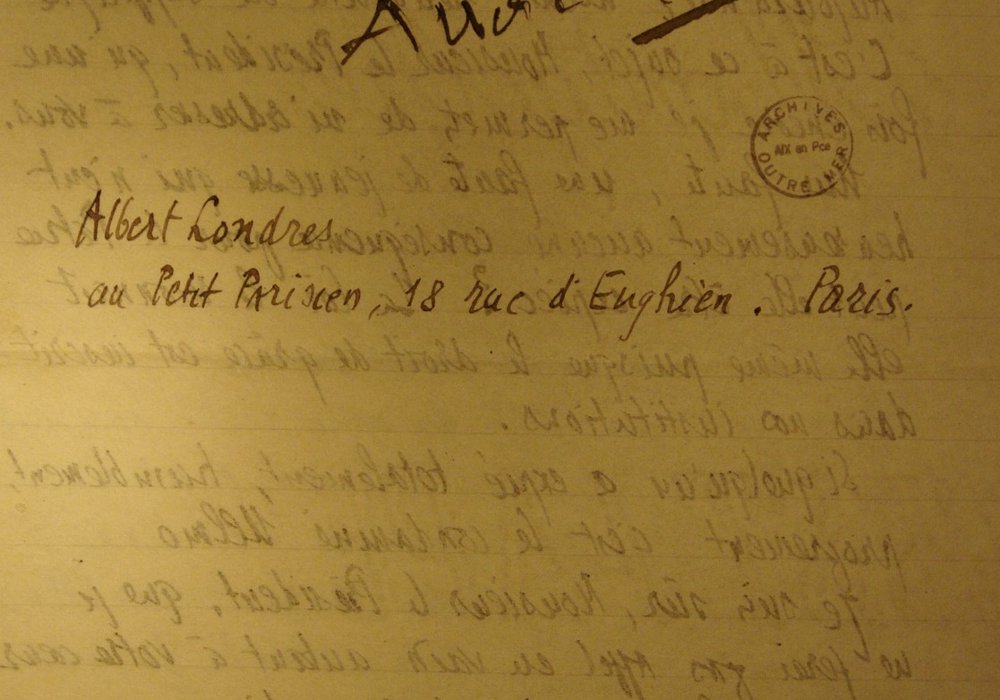

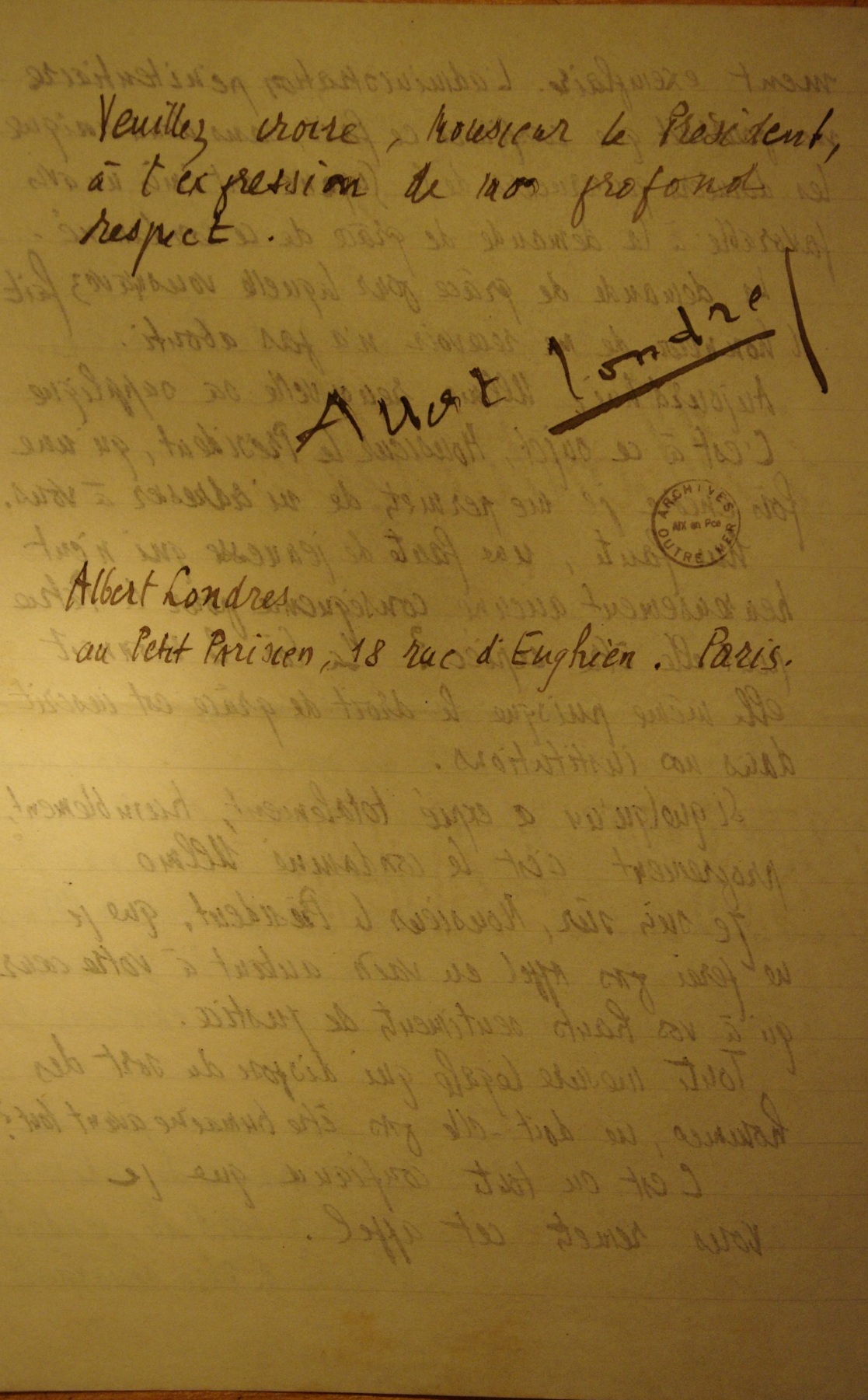

Lettre d’Albert Londres au président de la République, 17 novembre 1930

Source : ANOM

Lettre d’Albert Londres au président de la République, 17 novembre 1930

Source : ANOM

Lettre d’Albert Londres au président de la République, 17 novembre 1930

Source : ANOM

France-Soir, 19 août 1934

Source : Gallica

Extrait de Cayenne d’Alexis Danan, concernant Ullmo

BENJAMIN ULLMO, « MATRICULE 2 »

Je suis assez gêné au moment d’entreprendre cet article sur Benjamin Ullmo - je devrais dire ces articles, car, en revoyant de près les notes abondantes que je rapporte à son sujet de Guyane, je m’avise qu’à moins de me résoudre à en sacrifier l’essentiel, je ne puis faire autrement que répartir ces notes entre deux chroniques, l’une consacrée au drame lui-même de sa vie et aux étapes, pour ainsi dire matérielles, de l’expiation ; l’autre, où je rapporterai nos entrevues nombreuses et nos conversations de Cayenne. Je suis gêné pour deux raisons. D’abord, parce que je me rappelle le désappointement de l’ancien déporté, quand je lui eus indiqué mon intention de retracer en quelques lignes sa faute, en manière d’introduction au récit de sa digne vie de solitude et de silence sur le rocher du Diable.

- Ah ! m’a-t-il dit, vous allez encore parler d’Ollioules, de la Belle Lison... Et sans doute devrez-vous m’appliquer, encore, l’épithète infamante. J’ai cinquante-deux ans. Quand je suis venu ici, j’en avais vingt-six. J’ai donc passé la moitié de ma vie à expier. Dites, ne croyez-vous pas que j’aie mérité qu’on oublie ?

Il y a un mot qui m’a toujours beaucoup frappé, chez certains forçats ou libérés manifestement guéris des tendances qui, dans un temps lointain, les portèrent au crime, et c’est celui-ci :

- Je suis bien mort au passé.

Je me représente la misère que ce doit être, expiant encore, de sentir qu’on a depuis longtemps dépassé le stade où l’expiation est utile. Être encore appelé criminel, alors qu’on a depuis des années cessé d’être l’homme de son crime ! J’ai promis à Ullmo de rappeler son malheur discrètement, comme on sacrifie à une nécessité de composition littéraire. Mais j’ai dit que je suis gêné à un double titre. C’est que je sais qu’on ne peut blesser Ullmo, même par mégarde, sans atteindre par ailleurs et du même coup une autre sensibilité à vif, et celle-là tout à fait innocente. Il s’agit d’une femme, qu’on ne peut évoquer qu’avec un extrême respect, et qui, naguère consacrée à Dieu, a voué désormais sa vie même à celui qu’elle appelle son Exilé. J’atteste que j’ai du moins le désir profond de me garder de toute inutile cruauté. Benjamin-Charles Ullmo est né à Lyon, en 1882, d’une famille de commerçants israélites, qu’on a dite très riche, et qui n’était qu’aisée. Tout enfant, il étonne par la vivacité, à la vérité un peu morbide, de son intelligence : le dossier lui attribue une hérédité psychopathique. Maigre, sans couleurs, solitaire, mélancolique, nerveux, enclin avec les enfants de son âge à d’exclusives tendresses, il ne prend de vrai plaisir qu’à la lecture des romans de voyage. Ses parents pensent lui léguer leur boutique. Lui veut être officier de marine. Il entre au Borda, le plus jeune et l’un des plus brillants de sa promotion. À vingt ans, il court les mers lointaines. En 1903, alors qu’il rentre d’une longue croisière en Extrême-Orient, il est ainsi noté par le commandant de La Carabine « Excellent officier. Très bon serviteur. Exact. Fréquentant peu et ne connaissant d’autre chemin que celui qui va du bord à son domicile ». Déjà, pourtant, en Asie, il a trouvé le signe de sa prédestination. Il a goûté à l’opium. Pendant trois ans, il en fumera de trente à quarante pipes par jour, la tête « au creux » et l’âme balancée dans les rêves. Et l’usage n’étant pas, à Toulon ni d’ailleurs dans le reste du monde, qu’on pratique ces délices dans la solitude, le farouche enseigne, qui « fréquentait peu », se soucie de compagnie. Il vient de la sorte à connaître l’ange noir de sa vie, cette captieuse et vulgaire Lison Welsch, fille d’un fonctionnaire honorable, passée sans transition des fastes d’un concours de beauté à la galanterie.

Ullmo dilapide à l’ombre de cette fille et pour elle les quatre-vingt mille francs de l’héritage paternel. Quand il ne lui reste plus que sa solde, il s’endette, il joue et parvient ainsi, de désordre en désordre, jusqu’à ce point de l’abdication morale où il accepte de risquer dans une aventure son honneur de marin. Il écrit à son ministre, sous un nom d’emprunt, qu’il possède la photographie de documents intéressant la défense nationale, et lui en propose la restitution contre une somme de 150 000 francs. Les tractations se développent par la voie des journaux, à la rubrique des petites annonces. Le ministre fait répondre par la Sûreté générale qu’il accepte le marché. Rendez-vous est pris dans les gorges d’Ollioules, près de Toulon, sur le petit pont qui enjambe le torrent de la Reppe, au kilomètre 19-2. Tout le monde est exact à l’entrevue et l’enseigne Ullmo en revient prisonnier, sa carrière finie, son nom souillé, le front marqué pour une expiation qui ne s’achèvera, quoi qu’il fasse, qu’avec sa vie même. Le choc fut si brutal, qu’à dater de cette minute où le cabriolet de l’inspecteur Sulzbach froissa la chair pâle de ses poings, Ullmo n’était déjà plus le criminel qu’on allait châtier. Sa lucidité, trois ans obnubilée par les vapeurs de l’opium, sa maîtrise de soi, son sens hautain de l’honneur, il a tout récupéré d’un coup, comme un malade tiré de l’absence hypnotique. Ce n’est pas lui qu’on punira. C’est l’homme qu’il fut quand il était endormi. On doit le punir, durement, pour l’exemple, et Ullmo le comprend mieux qu’un autre. Il le comprend si bien qu’à aucun moment de l’instruction ou des débats, jamais, jamais, il ne sollicitera l’indulgence. Je ne sais quel homme le malheur et la longue méditation ont fait de lui, ou plutôt je m’en doute bien. Mais je suis sûr qu’en 1907, s’il avait eu, dans la situation d’esprit où il se trouvait en prison, à juger un officier tombé à son rang, il se fût montré inexorable. Il fournit contre soi des armes à l’officier-rapporteur. Quand celui-ci s’inquiète de savoir s’il n’a rien livré à l’étranger.

- C’est bien parce que je ne l’ai pas pu, répondit-il avec un terrible mépris pour lui-même. Du moins, s’il ne songe pas à se défendre, au contraire, quel souci passionné de rassurer sa patrie, touchant la mesure du mal qu’il lui a fait. Il supplie qu’on le croie, quand il affirme qu’il n’a rien livré des documents qu’il possédait. Et l’officier-rapporteur Devarenne le croit, qui témoigne : « II y a des accents, des phrases, des attitudes qui ne trompent pas. Nous avons la conviction qu’Ullmo ne nous a pas menti et qu’il n’a heureusement rien livré. » Au Conseil de guerre, le commissaire du gouvernement pourra fouailler de toute sa fureur le jeune officier écroulé dans son box, sans tirer de lui une plainte, une réaction d’aucune sorte. Mais qu’il vienne à exprimer la crainte que l’amant de la Belle Lison ait renforcé la position d’un ennemi éventuel de la France, alors, Ullmo se dresse tout d’une pièce entre ses gardes, et il lance ce cri, qui, au dire des témoins de la scène, bouleversa la salle et les officiers même connus comme les plus attachés à la perte de leur ancien camarade : « Le commissaire du gouvernement a dit qu’en cas de guerre, par ma faute, nous nous trouverions en état d’infériorité. Je suis tombé bien bas. Je m’en rends compte ; mais il est des choses que je ne puis pas laisser dire. Je vous regarde en face, commandant. Eh bien, il faut que vous ne croyiez pas un instant ce que l’on a dit. Je n’ai rien livré, absolument rien. Je vous regarde en face, commandant, et vous aussi, officiers. Je suis officier pour la dernière fois. C’est un moment où l’on ne ment pas, et je vous répète : Je n’ai rien livré. Je vous jure que je n’ai rien livré. »

L’officier-rapporteur Devarenne terminait, ainsi, son honnête appréciation sur Ullmo « Nous devons à la vérité de dire que l’inculpé, toutes les fois qu’il en a eu l’occasion, a manifesté devant nous les signes d’un profond repentir, reconnaissant, suivant sa propre expression, qu’un officier dans sa situation ne pouvait que pleurer des larmes de sang. » L’île du Diable n’a pas émoussé les torturants remords d’Ullmo et ce n’est pas de lui qu’on pourrait dire que, le temps aidant, il s’accoutuma à ses spectres. Je veux citer tout de suite à cet égard, anticipant volontairement sur les années, ce témoignage, celui-là tout à fait inconnu, d’un autre soldat, le colonel Prével, qui, consulté par le gouvernement sur la suite à donner à une requête du déporté (Ullmo souhaitait d’être relevé de l’obligation de résidence à Cayenne), écrivait de lui, le 25 avril 1929, soit vingt-deux ans après l’arrêt de Toulon : « On n’a jamais vu un condamné acceptant avec autant de résignation consciente le châtiment attaché à la faute commise. Jamais une plainte, jamais un murmure n’est sorti de sa bouche. Ullmo s’est toujours montré respectueux et fortement discipliné. Depuis six ans (date de son envoi sur la grande terre, à Cayenne), il donne la mesure de sa force de caractère. Le rapport de police ci-joint, du 9 avril, no 145, est le plus beau témoignage qui soit d’un relèvement accompli, sans doute, depuis longtemps déjà, à l’époque même où Ullmo devait se débattre dans les affres d’une agonie morale. Tous ceux qui ont pu se pencher sur sa douleur et à qui il a ouvert quelque peu son âme diront qu’il est digne, à tous points de vue, de la mesure de bienveillance qu’il sollicite. »

Longtemps, Ullmo fut seul, absolument seul avec ses gardiens, sur le noir rocher du Diable. Il en était le second occupant, après le capitaine Dreyfus, et d’ailleurs était logé dans ce qui fut la case de l’innocent, à quelques mètres du rivage, sous les cocotiers. On jugea bientôt qu’il y avait de l’imprudence à laisser si près de la mer un ancien marin, et lui affecta une nouvelle case, de cinq ou six mètres plus éloignée de l’eau que la première...

Le « matricule 2 » ne fut pas long à s’aviser que son unique salut était dans l’esprit. Les déportés ne sont astreints à aucun travail d’aucune sorte. Ullmo s’occupa, d’abord, du poulailler qui lui fournissait les œufs de ses repas. Il préparait ses aliments, entretenait sa maison. Mais ces soins ne l’absorbaient guère. Il réduisit de plus en plus, d’ailleurs, le temps qu’il avait décidé de leur donner. Un anonyme lui envoie le Nouveau Testament, qu’il lit volontiers, quoique sans passion. Quelques mois plus tard, il demande l’autorisation de posséder un piano. Le ministre, M. Milliès-Lacroix, refuse sèchement : « Le pétitionnaire doit être soumis, dans la colonie, à un régime correspondant à sa situation pénale. » Ullmo devra se contenter de l’épique musique des vagues. Pendant quatre ans, ou cinq ans, on ignore tout de lui. Il est dans Kant, dans Fichte, jusqu’au cou. Mais vient la guerre. Ullmo laisse la philosophie. Il ne pense plus qu’au beau rachat possible : Je demande en grâce à M. le gouverneur, écrit-il le 12 août 1914, de vouloir, en vertu de son pouvoir, m’utiliser, pendant la période actuelle, à un emploi quelconque, en un lieu quelconque. Je puis certainement être bon à quelque chose. Sa lettre est classée. Servir, à n’importe quoi ! On ne lui répond pas. Il implore de nouveau, le 16 décembre 1914, le 10 avril 1917, la faveur de se faire tuer, où l’on voudra, « comme marin ou comme soldat ». Aucune réponse. Je pense que sa vraie expiation se situe dans ces moments de sa captivité, où il brûle de donner sa vie, et où il n’obtient même pas cette charité : l’illusion qu’il sert à quelque chose. C’est désormais fini de tout orgueil. Il comprend que, cette faute lointaine, à laquelle il n’adhère par plus rien de vivant en lui, il la devra payer toute sa vie, d’une expiation sans limites. J’ai vu de lui, écrite d’une écriture lasse, aux fins de mots tombantes, et datée du 2 décembre 1919, cette lettre dont je défie bien qu’on la lise avec des yeux froids « En février 1909, j’ai obtenu le poulailler administratif ; un transporté y était également affecté. Je recevais alors quelque argent de ma famille. N’en recevant plus, je solliciterais un travail dont je puisse m’acquitter seul. Si vous avez la bonté, monsieur le commandant, de m’autoriser à formuler une demande, je solliciterais le travail de balayeur. » Ullmo, avant de devenir l’homme libre et presque important qu’il est à l’heure présente, à Cayenne, n’a pas laissé d’accomplir, ici ou là, d’autres humbles besognes, pour le gite et le couvert. Il ne rougit pas de se souvenir, par exemple, qu’il fut aide-sacristain à l’église, qu’il y époussetait les bancs après l’office et mouchait les chandelles, grâce à la sollicitude de Mgr Fabre, préfet apostolique, qui l’aida, au surplus, dans sa vocation chrétienne.

MONSIEUR ULLMO

C’est exactement le 15 mars 1923 que le déporté Benjamin Ullmo obtenait enfin du gouverneur de la Guyane l’autorisation de résider sur le continent, à Cayenne. Il n’y fallut pas moins que la caution personnelle du préfet apostolique, le père Fabre, qui s’engageait à lui donner l’hospitalité à la cure et répondait, en outre, de sa conduite. Il est bien clair que si tous les forçats de quelque notoriété avaient donné lieu au même luxe de précautions, ni le docteur Bougras ni aucun autre criminel ne se fussent jamais évadés. « Ullmo, stipulait encore l’arrêté du gouverneur, se présentera chaque matin et jusqu’à nouvel ordre au commissaire de la police générale, qu’il devra tenir au courant de ses occupations ainsi que de tout changement qui surviendrait dans l’emploi de son temps. » Nul libéré conditionnel d’aucun ordre ne fut jamais surveillé avec cette rigueur. De même que nul déporté, après Ullmo, ne fut aussi longtemps que lui maintenu dans l’îlot sinistre. Quand il demande, se réclamant des textes et de sa bonne conduite, son envoi sur la grande terre, on lui oppose que la fuite lui serait trop aisée, de Cayenne, et qu’« il y a un intérêt politique important à prévenir son évasion ». En vain proteste-t-il qu’il n’a jamais songé un moment à se dérober à sa peine, qu’il ne veut que l’oubli. On lui répond qu’il faut qu’il se résigne à demeurer au Diable, même dans des conditions qui ne sont plus qu’approximativement légales. Il y demeurera quinze ans, à quelques semaines près.

Il faut avoir vu l’île du Diable, il faut avoir été saisi à la gorge par son silence, tragique comme celui des abîmes, pour réaliser – vaguement – la demi-mort consciente que doit représenter un séjour de quinze ans dans cette grande tombe végétale. Ullmo ne s’en plaint guère plus que du reste. Il parle d’un air presque détaché de ces quinze années de sa vie. Mais, à cette évocation, quelque chose frémit dans son visage, qui défend qu’on soit dupe. Et puis, dans la conversation, un mot lui a échappé, le seul de lui à qui je n’aie jamais trouvé une résonance douloureuse :

- Renan dit quelque part qu’un intellectuel, enfermé dans une cellule avec la collection des Bollandistes, serait assuré d’y vivre heureux jusqu’à la fin de ses jours.

Un silence. Ullmo ajoute, doucement

- Renan... J’aurais bien voulu l’y voir.

En 1923, donc, Ullmo débarque à Cayenne, les jambes un peu flageolantes, assourdi par le bruit que fait un petit port vivant. Une auto qui passe lui tire un cri, à la fois de saisissement et de plaisir. Il n’avait pas vu d’auto depuis 1908, depuis La Rochelle. Il regarde, avec des larmes de bonheur et d’inquiétude, ces merveilles autrefois familières – une épicerie, un café plein de flâneurs, des femmes devant une vitrine, des enfants qui jouent, un portefaix qui pousse une voiture à bras, et qui la pousse tranquillement – sans surveillants armés derrière lui. Est-ce qu’il pourra jamais se réinsérer dans ce mouvement libre ? Ses oreilles, jusque-là gavées de silence, est-ce qu’elles ne vont pas saigner à tous ces bruits désappris ? Il titube un peu, comme Lazare dans ses bandelettes de lin. Il monte à la cure. On l’y héberge et réconforte, et lui, il s’y dévoue, en échange, autant qu’il peut. Mais comme cette besogne qu’on lui demande est dérisoire, au regard de l’activité qu’il a hâte de dépenser ! Va-t-il devenir un de ces branlants libérés à qui Cayenne fait l’aumône ? Le découragement l’attaque, comme une eau insinuante. Il fait chaque jour, après la visite au commissaire, le tour des chantiers, des entreprises, des bureaux. Il offre ses bras, qui ne tentent personne, sa plume, dont on se dit qu’elle doit bien trembler déjà. Va-t-il regretter son tombeau du Diable ? Il lui faut six ans pour trouver – enfin ! – un petit emploi de comptable, d’abord chez Quintrie, puis chez Tanon. Il donne là si rapidement sa mesure, que MM. Tanon, maîtres de l’un des plus importants comptoirs de la Guyane, à la fois importateurs, exportateurs, armateurs, étendent chaque jour ses attributions, lui délèguent notamment tous leurs pouvoirs sur l’exploitation du placer d’or qu’ils contrôlent, si bien qu’en trois ans, l’aide-sacristain devient à Cayenne une façon de personnage, avec qui tout le monde sur la place est plus ou moins en rapports d’affaires. Il est maintenant propriétaire de la maison modeste qu’il habite, rue du Collège. Il possède une auto qui, certes, n’éclabousse personne de son luxe, mais enfin qui lui permet de se déplacer sans fatigue aux heures accablantes du jour. Et comme il a tout récemment obtenu du président Lebrun sa grâce – le décret, pour être précis, fut signé le 4 mai 1933 –, l’ancien déporté de l’île du Diable est du coup redevenu M. Ullmo. Je crois bien que tout Cayenne, dans un élan sincère, lui en a fait son compliment.

M. Ullmo ne recevait pas volontiers les journalistes de Paris, durant qu’il n’était encore qu’un condamné en cours de peine. Je me doutais bien qu’il ne se montrerait guère moins ombrageux dans sa situation nouvelle. Il opposa, en effet, à une première tentative, un refus digne, mais assez rogue. Je l’avais fait pressentir par ce pauvre Sacré, qui vint au bagne, lui, pour une trahison de bien médiocre envergure, et qui fut, pendant cinq ou six ans, le compagnon de l’enseigne Ullmo à l’île du Diable. L’adjudant Sacré, aujourd’hui secrétaire de l’officier gestionnaire à l’Hôpital Colonial, avait été alléché, longtemps avant la guerre, par une petite annonce qui offrait des gains contre des renseignements. Il reçut, de Bruxelles, quelques centaines de francs, pour des renseignements... d’adjudant. La guerre vint. La correspondance de l’inconnu de Bruxelles fut saisie, et c’est ainsi que Sacré, à son retour de captivité, en 1918, s’entendit contre toute attente condamner à la déportation perpétuelle. Il a maintenant cinquante-neuf ans. Il est long, fluet, triste et tout blanc. Sa femme a obtenu le divorce. Il n’a plus personne au monde. Sacré vint me voir, à mon hôtel.

- Vous savez, me dit-il, c’est bien ce que je vous avais laissé prévoir. M. Ullmo refuse nettement. Il m’a dit : « Je suis à présent un homme comme tous les autres. Je ne dois plus sur ma vie d’explications à personne. Qu’on me laisse tranquille. »

Que faire ? J’avais eu dans les mains, au cours de mon enquête, une lettre du « matricule 2 », datée du 26 juin 1910, et par quoi il demandait au commandant supérieur des Îles l’autorisation d’envoyer à Mme K..., quai des Colonies, à Rouen, un manuscrit de sa façon « représentant la traduction en langue française d’un ouvrage anglais : Examen de la Philosophie de Hamilton, par John Stuart Mill ».

J’écrivis à M. Ullmo qu’il s’était mépris – et cela était bien vrai, d’ailleurs – s’il avait pensé qu’une curiosité vulgaire m’avait fait souhaiter de le rencontrer, tandis qu’en réalité, mon dessein était de m’entretenir avec lui des choses hautes qui lui avaient tenu à l’esprit, comme, par exemple, cette belle philosophie de Hamilton, qui... etc. Moins d’une heure plus tard, M. Ullmo venait fort obligeamment m’assurer en personne, dans mon hôtel, qu’il était tout prêt à causer avec moi. Miracle de la philosophie !

J’avoue que, devant lui, ma première impression fut de surprise. On m’avait tant dit : « Vous allez voir, quel pauvre homme... » que je fus émerveillé de lui trouver aux yeux cette jeunesse, et dans tout l’être cet allant. Certes, il lui advient d’avoir, dans le visage et dans l’attitude, quand il cesse de s’observer, une expression de lassitude qui émeut. Mais elle n’émeut ainsi que parce qu’on se rappelle le destin de l’homme. En fait, il n’est guère plus accablé qu’aucun colonial de son âge, et la constatation est à son bénéfice si l’on songe que, lui, c’est d’affilée qu’il accomplit ses vingt-six années de Guyane. Il est de taille médiocre, maigre, blond, de peau très blanche, avec des taches de rousseur. Il plisse, sur un regard bleu clair qui jamais ne se dérobe, des paupières habituées à la défense contre le soleil. Une petite moustache blonde s’effile aux extrémités. Le plus souvent son sourire est triste, mais pas toujours. Il parle d’une voix douce, un peu nasale, lente, paresseuse, avec cette langueur créole qui bute aux r. Le souvenir que je garde de lui, au physique, c’est celui d’un homme qui se raidit. On a le sentiment que, né malingre et probablement de volonté déficiente, il ne s’est maintenu droit, pendant vingt-six ans, que par l’effet d’une énergie acquise, gardée, développée, sous l’aiguillon d’une intelligence sévère, constamment en éveil. Nous avons, cela va de soi, parlé un peu de Hamilton... M. Ullmo, d’ailleurs, ne se rappelle plus du tout la traduction qu’il fit de cet auteur.

- J’ai tant lu, dit-il, tant travaillé les philosophes ! tous, indistinctement les Anglais, les Français, les Allemands. Je me suis remis au latin, à l’anglais, aux mathématiques. Enfin, figurez-vous un intellectuel qui n’a plus que ça à faire, nourrir son esprit.

- Je ne sais qui m’a dit que vous en avez parfois oublié votre corps.

Il rit à belles dents. Ce doit être Sacré, ou Poulot... C’est vrai qu’ils ont eu peur pour moi. C’était en dix-sept. On ne répondait même plus à mes demandes de grâce. Alors, mes compagnons ont pensé que j’étais découragé, que je voulais me laisser périr de faim. On a même, à ce moment-là, publié le bruit de ma mort, et je n’ai eu qu’à m’en féliciter, car cela m’a valu de renouer avec ma sœur. Non, je n’ai pas voulu mourir. Je n’y ai jamais pensé. Simplement, je me suis retiré du monde…

- Au Diable, c’était commode.

- Mais vous entendez bien ce que je veux dire. J’ai éprouvé, tout d’un coup, un grand besoin de concentration spirituelle. J’ai cessé toutes lectures et, de même, j’ai réduit ma nourriture physique à l’essentiel. On peut vivre de très peu, vous savez, et aller fort loin dans cette voie, quand l’esprit a sa bonne part.

- On a parlé de crise mystique...

Il rit, derechef.

- Mais non. J’ai, très lucidement, réfléchi à des tas de choses, sur le plan religieux. J’ai abouti à une certitude qui m’a fait beaucoup de bien et qui n’a peut-être pas d’autre valeur.

- Une révélation ?

- Pas du tout. Ma découverte est la suite logique de mes études, de mes méditations, dans l’ordre des choses éternelles. J’ai couvert de ma fine écriture cinq gros cahiers... Non, non, merci. Ce n’est pas éditable. J’ai fait ça pour moi, pour ma joie. Disons, si vous voulez, que j’ai trouvé un trésor chez le diable.

Il rit de grand cœur, les mains serrées sur son secret.

- On vous prête, lui dis-je, des projets de toute sorte.

Son front se plisse. Il se tait un long moment. Puis :

- Je rentrerai en France, c’est décidé. L’an prochain, je pense, à la fin du printemps. Je veux revoir Paris, Lyon, retrouver des personnes que j’aime, dire ma reconnaissance à des gens qui m’ont aidé et que je n’ai jamais vus… m’installer, peut-être, et dans ce cas, travailler, car j’ai besoin de gagner ma vie.

- Travailler à quoi ?

- Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Je vais arriver dans une Europe nouvelle, dans une France nouvelle. Comment serai-je accueilli ? Trouverai-je une place ? Me réacclimaterai-je, surtout ? C’est essentiel, cela. J’ai vingt-six ans de Guyane. Si j’allais me mettre à grelotter en octobre ? Et la situation que je trouverai là-bas, si j’en trouve une, vaudra-t-elle que je lui sacrifie celle que j’ai ici, et qui est confortable ?

- Je comprends votre souci. Vous avez charge d’âmes.

Il se tait, domine une émotion.

- Je rentrerai seul, dit-il. La petite Hélène que vous avez vue avec moi, hier soir, n’est pas ma fille. Je le regrette bien, allez. C’est une coolie. Elle a cinq ans. Croyez-vous qu’elle est adorable ?

- Vous fonderez un foyer, peut-être ? Pardonnez-moi, on a cité un nom.

- La personne à qui vous faites allusion est la plus noble des créatures. Elle m’a soutenu, admirablement, dans une période d’affreuse détresse, et je lui en ai une reconnaissance sans limites. Mais je crains que sa générosité ne l’aveugle sur moi. Et si j’allais la décevoir ? Je lui ai dit : « Attendez de me connaître. » C’est que je ne suis plus tout jeune. J’ai mes angles, mes habitudes, un fichu caractère... Nous allons nous séparer. Je sens qu’il veut me dire encore quelque chose.

- Monsieur, n’imprimez pas que j’ai été très malheureux. Je n’ai pas connu la vraie misère. Je n’ai jamais eu de besoin. Mon Dieu, j’ai eu du courage, j’ai réussi à me maintenir l’esprit intact. Mais on m’a aidé. J’ai toujours été traité comme un monsieur. Je crois qu’un homme qui se respecte est partout respecté. Il me retient la main, et je vais entendre s’exprimer sa vraie inquiétude du moment :

- Surtout, n’allez pas dire que je suis une loque. Ce ne serait pas vrai, n’est-ce pas ? Vous voyez, j’ai bien l’air de quelqu’un qui peut encore travailler.

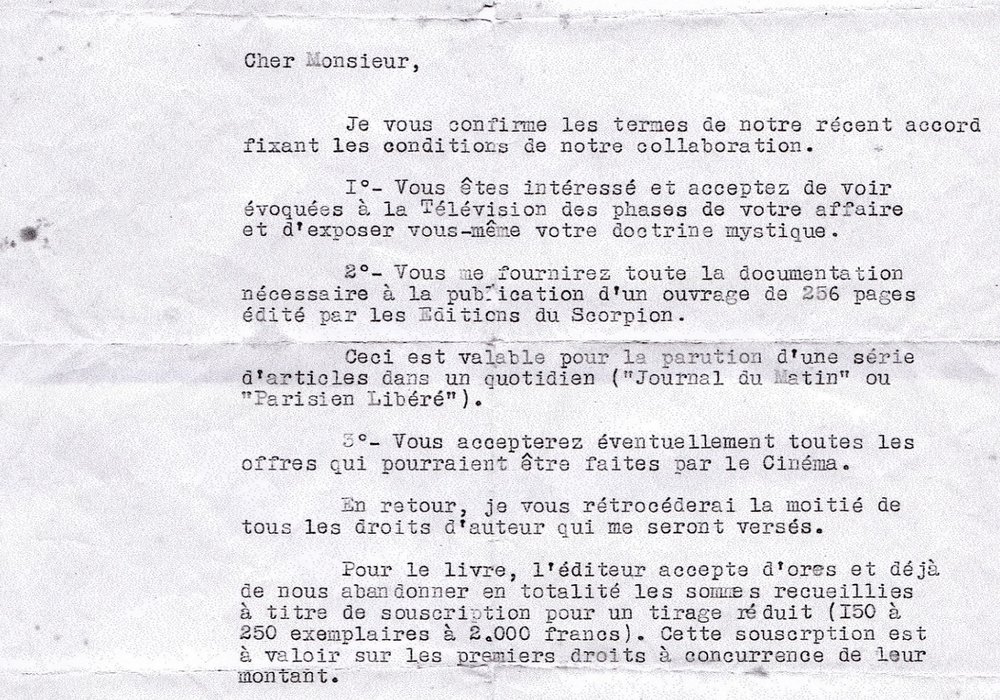

Lettre de René Delpêche à Benjamin Ullmo, 4 octobre 1956

Source : Philippe Collin

Extrait de la Vie cachée de Benjamin Ullmo (René Delpêche, éditions du Scorpion, 1957)

Source : Philippe Collin

Extrait de la Vie cachée de Benjamin Ullmo (René Delpêche, éditions du Scorpion, 1957)

Source : Philippe Collin