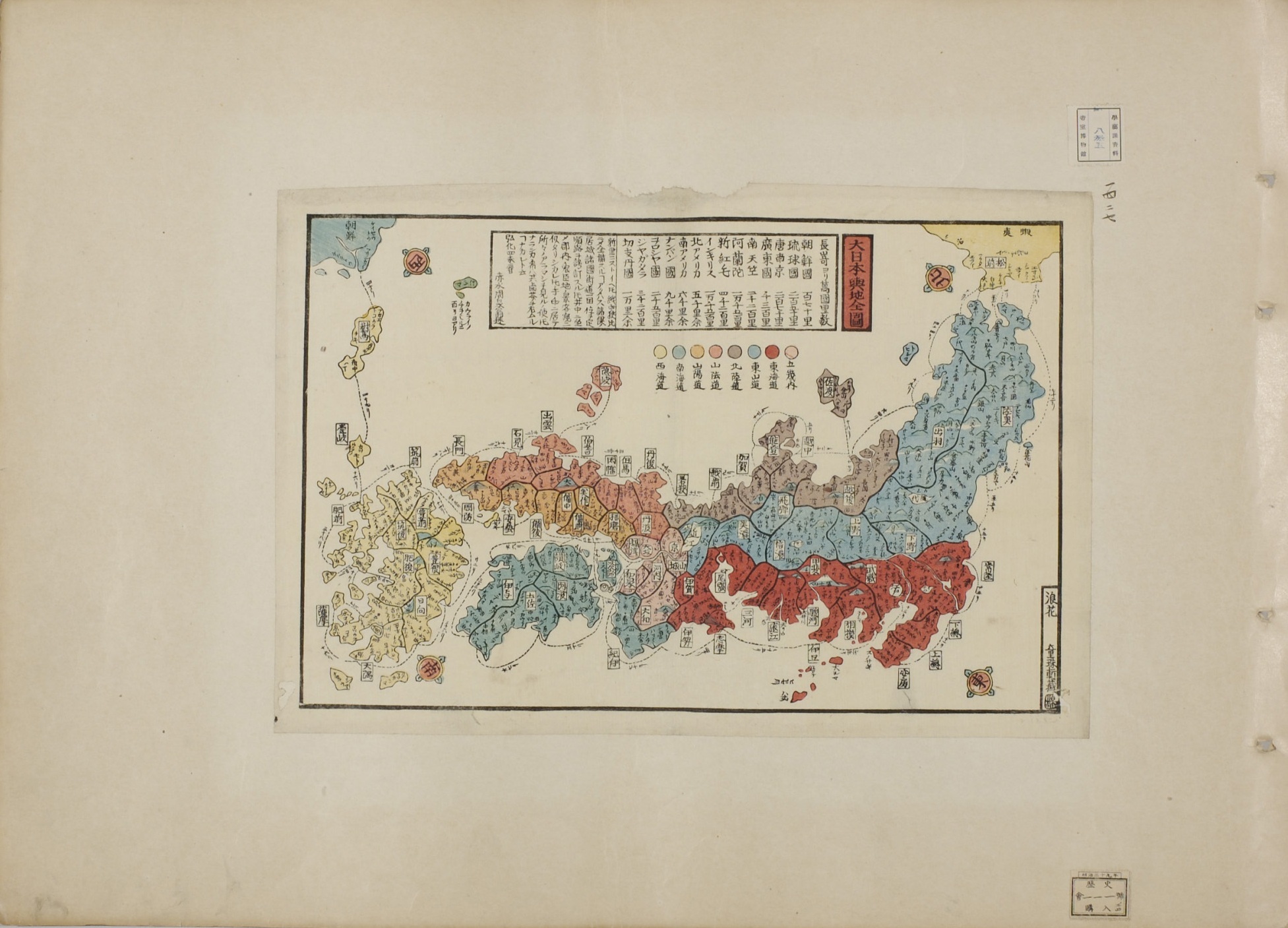

Atlas de l'archipel japonais

Source : Musée national de Tokyo

Le Japon fut un pays féodal jusqu’à la fin des années 1860. Le sommet de ce régime hiérarchique s’incarnait dans le shôgunat, le chef des guerriers (aussi appelés samouraïs). Au-dessous du shogun (将軍), les seigneurs (daimyō・大名) disposaient de leurs propres domaines (han・ 藩), avec leurs lois locales. À cela, il faut ajouter les coutumes spécifiques régissant également la vie des petits villages. Ainsi, la structure juridique du Japon à cette époque était multiple et compliquée. Cependant, dans beaucoup de domaines, les lois des daimyō se rapprochaient de celles du shôgunat. Dans le cadre de cette exposition, nous nous limiterons exclusivement au droit du shôgunat.

Kôsatsu

Source : Musée de l'Université Meiji

À l’époque, la loi pouvait être promulguée de trois manières : à haute voix, par le biais d’affichage ou de publication. Parmi ces trois modalités, l’affichage sur un panneau (kôsatsu・高札) était le plus utilisé. Le « kanji», ou idéogramme de la « règle ou loi (定)» était tout d’abord indiqué en grand pour signifier le statut juridique du panneau. Puis la loi spécifique à cet affichage y était décrite et datée. Le tout était inscrit sous le nom du gouverneur-magistrat (bugyō・奉行) et, à l’extrême gauche du panneau, le mot « bugyō » était aussi indiqué pour en montrer l’autorité. L’exemple que nous avons choisi ici est une loi contre le christianisme. Selon cette loi, ceux qui dénonçaient les chrétiens pouvaient recevoir une récompense. Cependant, avec des panneaux peu solides du fait des matériaux utilisés, il n’était pas possible d’assurer durablement la validité de chaque loi. Aussi la promulgation des mêmes lois n’était pas rare.

Fumie

Source : Musée de l'Université Meiji

Introduit en 1549, le christianisme fut tout d’abord particulièrement bien accueilli au Japon. Depuis les grands daimyō jusqu’aux paysans, beaucoup de gens se convertirent. Pour lutter contre une expansion qu’il estimait néfaste pour le gouvernement, le shogunat décréta en 1612 l’interdiction du christianisme. Il s’en suivit un nouveau décret, en 1614, bannissant les missionnaires aux Philippines. Puis la chasse aux chrétiens commença, notamment lors de la première moitié du XVIIe siècle. Les gouverneurs du Kyushu, île du sud-ouest de l’archipel où beaucoup de chrétiens habitaient, ont ainsi forcé les suspects à piétiner des icônes. Ce rituel était appelé fumie (踏み絵). S’ils refusaient, ils étaient alors punis. Ce rituel se déroulait chaque année jusqu’à son abolition, en 1858.

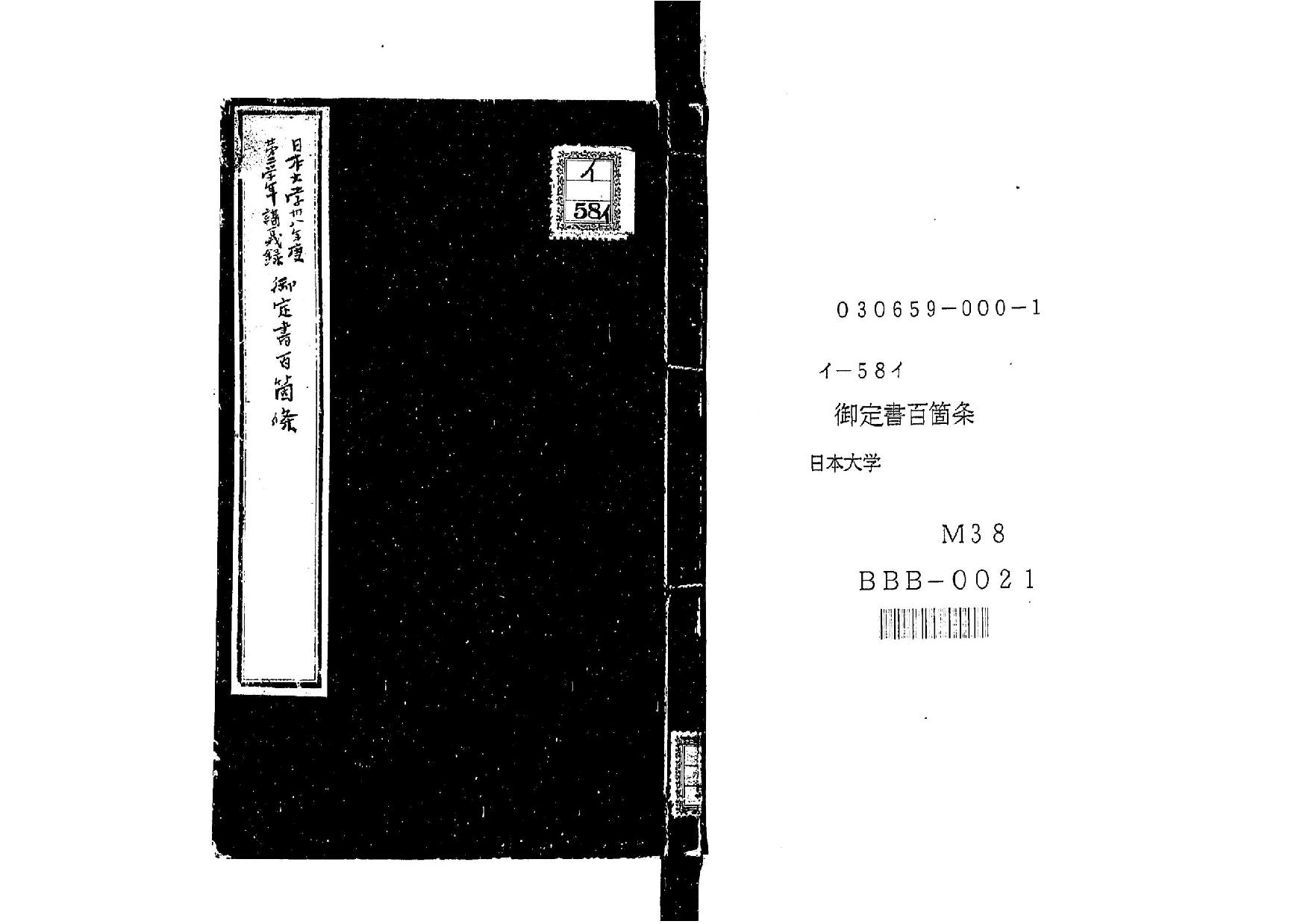

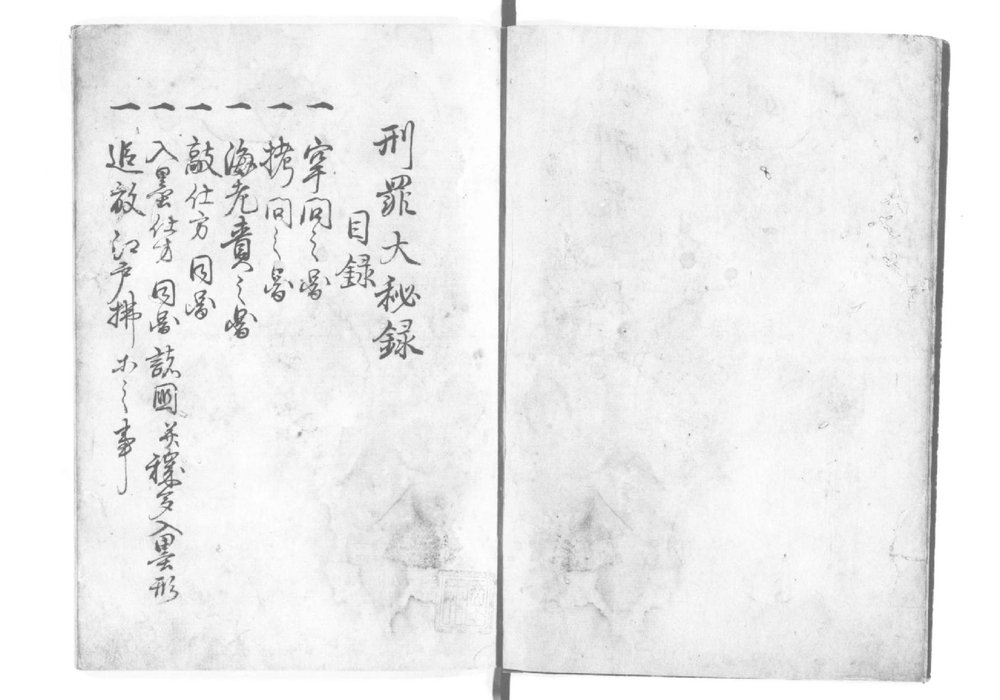

Kujikata Osadamegaki

Source : Bibliothèque nationale du Japon

En 1742, le Kujikata Osadamegaki (公事方御定書 ci-dessous l’Osadamegaki) fut à cette époque l’une des plus importantes lois. Organisant des petites lois et leurs pratiques, l’Osadamegaki est resté en vigueur jusqu’à la chute des samouraïs, en 1867. Composé de deux parties, la deuxième livre de l’Osadamegaki décrit les crimes et leurs peines correspondantes. Ainsi, dès le milieu de XVIIIe siècle, le Japon possédait l’ « légalité de la peine ». Certes, la loi n’était d’abord connue et transmise que par les très hauts fonctionnaires entre eux. Avant l’Osadamegaki, le shôgunat préférait à une loi pénale générale les coutumes ou les jurisprudences référées dans les procès. En effet, l’influence d’Arai Hakuseki (新井白石・1657-1725), confucianiste et conseiller du shôgun, ayant promu la notion d’équité de la justice, avait jusqu’alors favorisé une évaluation individuelle de chaque situation laissée à la sagesse du gouverneur, plutôt qu’une application stricte de la loi.

La peine selon l'Osadamegaki

Source : Osadamegaki hyakkajo, Bibliothèque nationale du Japon

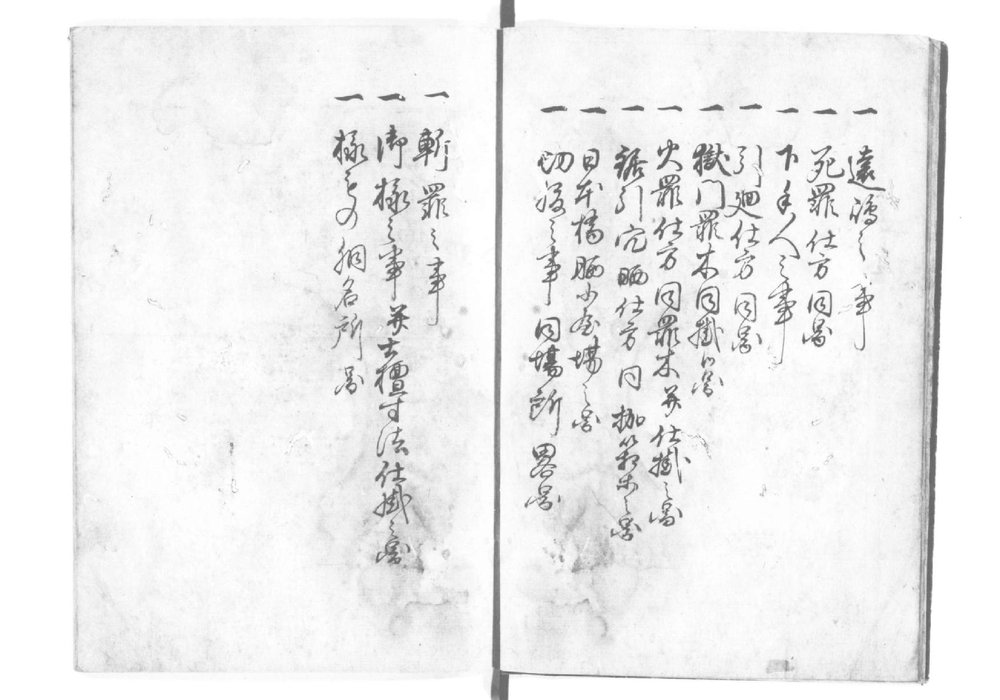

L’article 103 de l’Osadamégaki établit une liste des crimes et une cinquantaine de peines correspondantes. La peine de mort avait sept modalités d’application : par ordre de gravité, le nokogiribiki (鋸引), le haritsuke (磔), le gokumon (獄門), le kazai (火罪), le zanzai (斬罪), le shizai (死罪) et le geshunin (下手人). Le zanzai était la peine privilégiée pour les samouraïs. Cette peine ne correspondait toutefois pas au seppuku (plus connu en Occident sous le nom de hara-kiri), qui bien qu’existant dans les faits, n’était pas repris dans l’article 103 de l’Osadamegaki.

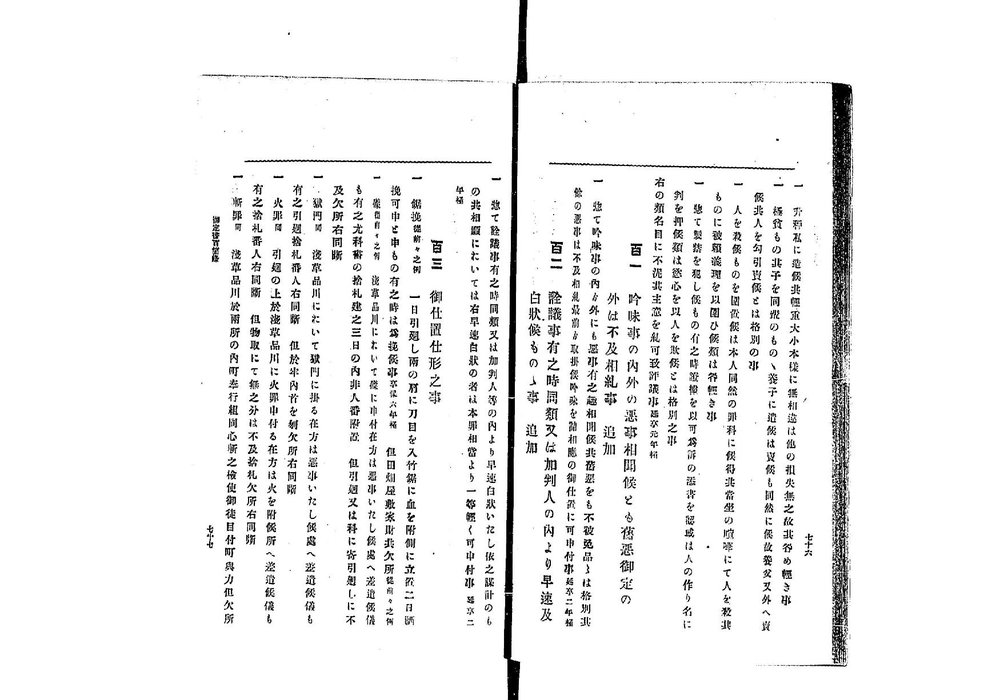

Keizai daihiroku

Source : Bibliothèque nationale du Japon

Publié en 1836, le Keizai daihiroku (刑罪大秘録)est le seul document de l’époque encore consultable aujourd’hui. Certes, plusieurs autres livres similaires, mais avec des noms différents, existaient comme, par exemple, le Tokurin genpiroku (徳憐厳秘録). Mais ils ne sont que des reproductions du Keizai daihiroku. Curieusement, toutes les reproductions ont été écrites à la main, car la gravure sur bois initiale n'a jamais été retrouvée. Cela illustre sans doute la volonté du shôgunat de conserver le droit pénal caché. Le Keizai daihiroku explique les modalités de la punition en détail, comme par exemple la mesure des outils de l’exécution, illustrée par des images. Les instruments de la peine étaient détruits après chaque exécution. En consultant le Keizai daihiroku, le musée de l’Université Meiji a pu reconstituer certains outils aux mesures exactes.

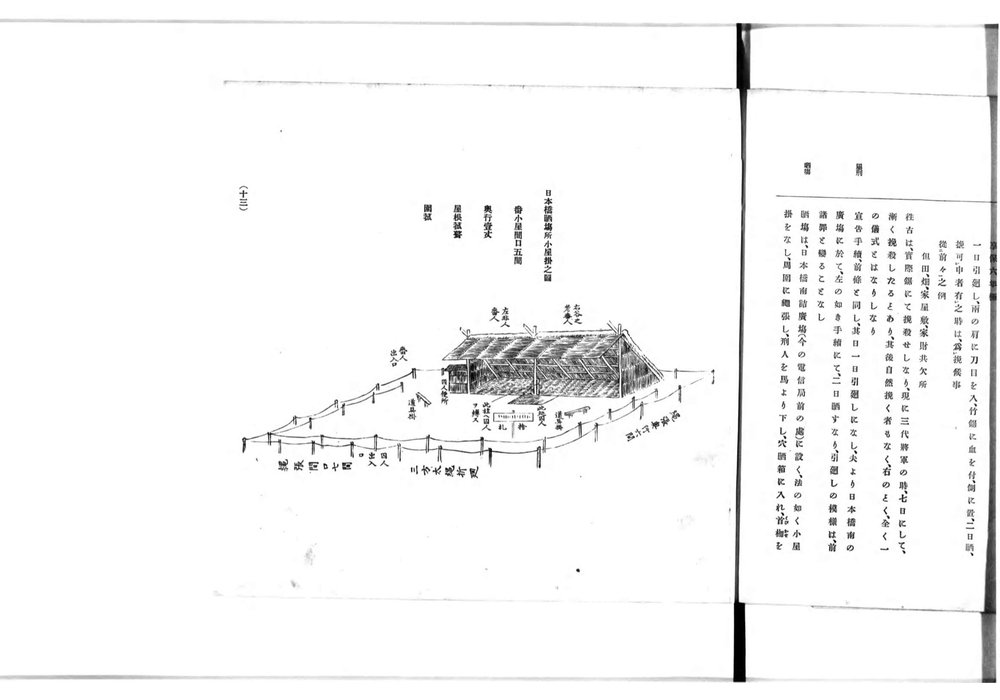

Nokogiribiki

Source : Sakuma Osahiro, Keizai shosetsu, XIXe sècle

Nokogiribiki constituait la modalité le plus sévère de la peine de mort. Le condamné était tout d'abord trainé dans la ville (le hikimawashi・引 廻 : il s'agissait d'une peine complémentaire) pendant un jour. Puis, il était exposé au lieu fixé pour la peine. Deux entailles étaient préalablement effectuées sur ses épaules au moyen de deux scies. Le condamné était ensuite enfermé, pour être exposé, dans une boîte en bois enterrée d’où seule sa tête émergeait. Afin de prévenir toute évasion, deux sacs en paille posés sur les côtés de la boîte empêchaient de soulever les battants de la boîte. Les deux scies dégouttant du sang du condamné étaient ensuite dressées sur la boîte et disponibles pour les passants désireux de scier complètement ou en partie le cou du condamné. L’exposition se déroulait jusqu’à sa mort. Mais à partir du début de XVIIe siècle, de moins en moins de personnes faisaient usage des scies et la peine devint une simple exposition de trois jours avant le haritsuke.

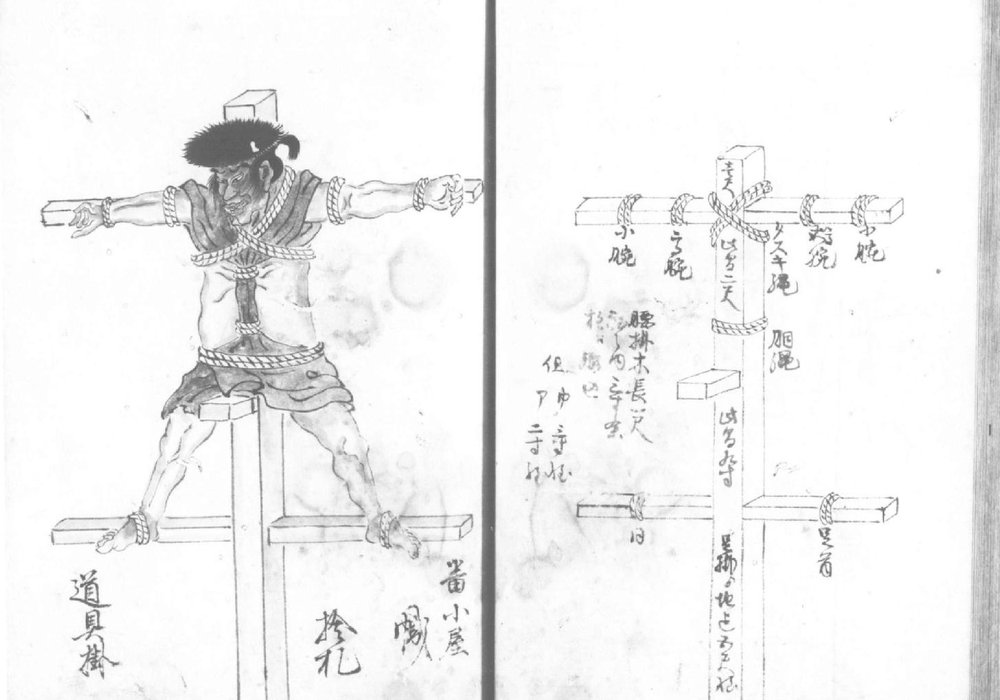

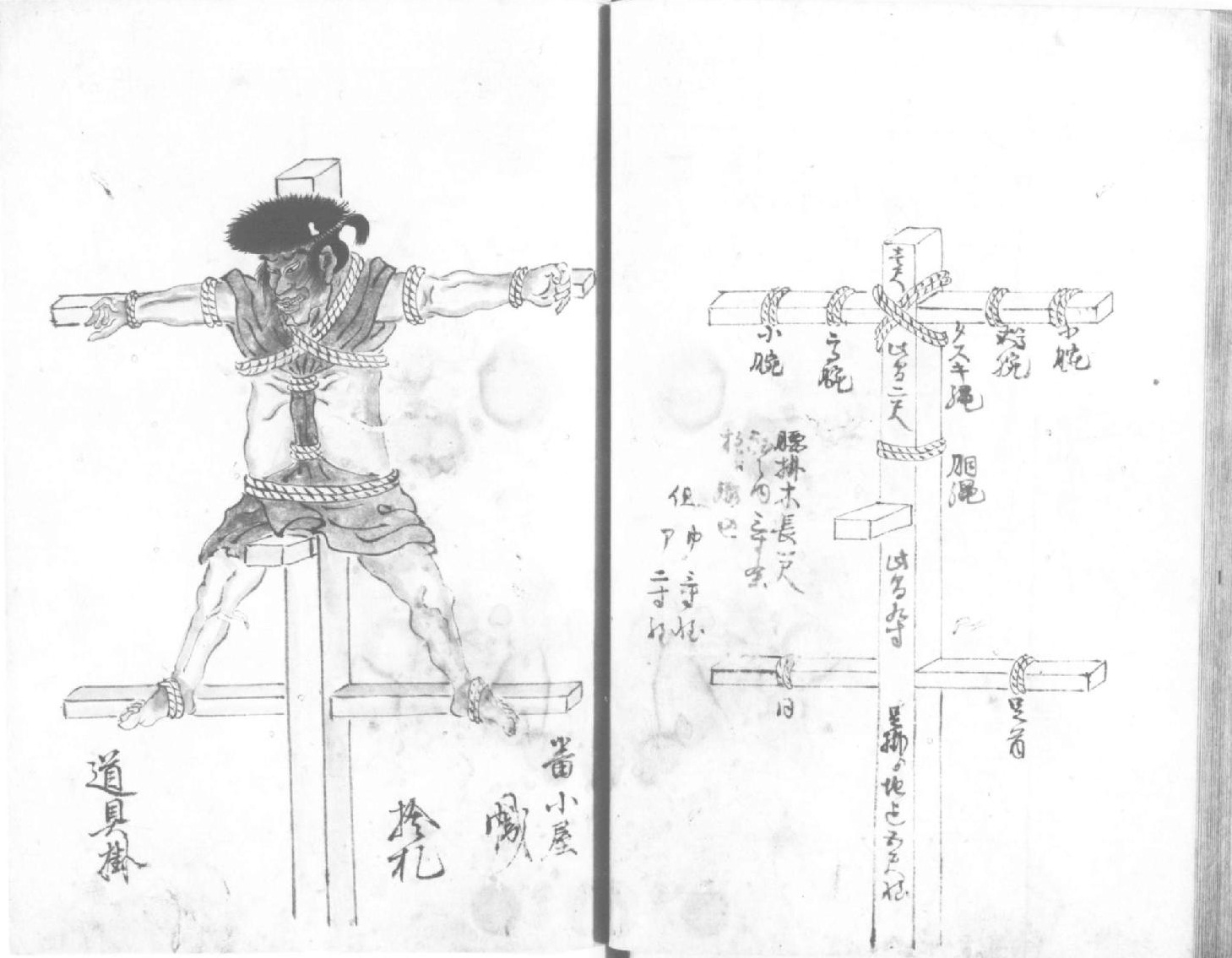

Haritsuke

Source : Keizai daihiroku

Le haritsuke était une peine proche de la crucifixion. À cet égard, les Japonais ont parfois cru que cette peine avait été importée d’Occident. Cependant, ce châtiment était déjà pratiqué au Japon dès le XIIe siècle. Mais le shôgunat du début du XVIIe siècle, comprenant bien son symbolisme, l’a employé pour persécuter les chrétiens. Comme le nokogiribiki, le haritsuke était toujours accompagné du hikimawashi. Sur le lieu de l’exécution, le condamné était allongé sur un poteau central muni de deux poutres transversales. Si le condamné était un homme, les jambes étaient écartées et la position du corps ressemblait à un X plutôt qu’à une croix. La partie centrale de l’habit du condamné était découpée puis nouée au moyen d’une corde au niveau de son torse. Après avoir fixé le corps du condamné avec une corde, le poteau était érigé et planté dans le sol. Les deux exécuteurs croisaient alors leurs lances devant le condamné. Ce rituel effectué, ils transperçaient chacun avec une lance, par la droite et par la gauche, la partie nue du corps du condamné, depuis le flanc jusqu’à l’épaule opposée entre vingt et trente fois. Les exécuteurs accompagnaient cette étape de cris rituels (peut-être pour ameuter la foule). Enfin, la gorge du coupable était transpercée simultanément avec les lances par la droite et la gauche. Le cadavre était ensuite exposé pendant trois jours, avec, à côté, un écriteau indiquant le nom du condamné, son crime et sa peine.

Fondation pour un pilier pour le haritsuke

Source : Keizai daihiroku

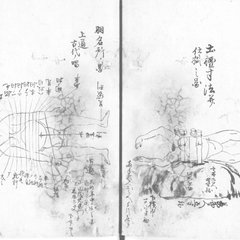

Traditionnellement, les outils utilisés pour un supplice étaient détruits après chaque exécution et il n’en existe donc plus aujourd’hui. Cependant, une fondation originale d'un pilier pour le haritsuke faite en pierre existe encore au temple Suzugamori Daikeiji, qui était un des anciens lieux d’exécution à Edo. Selon le Keizai daihiroku, cette fondation se situait à proximité d’une route qui existe toujours aujourd’hui.

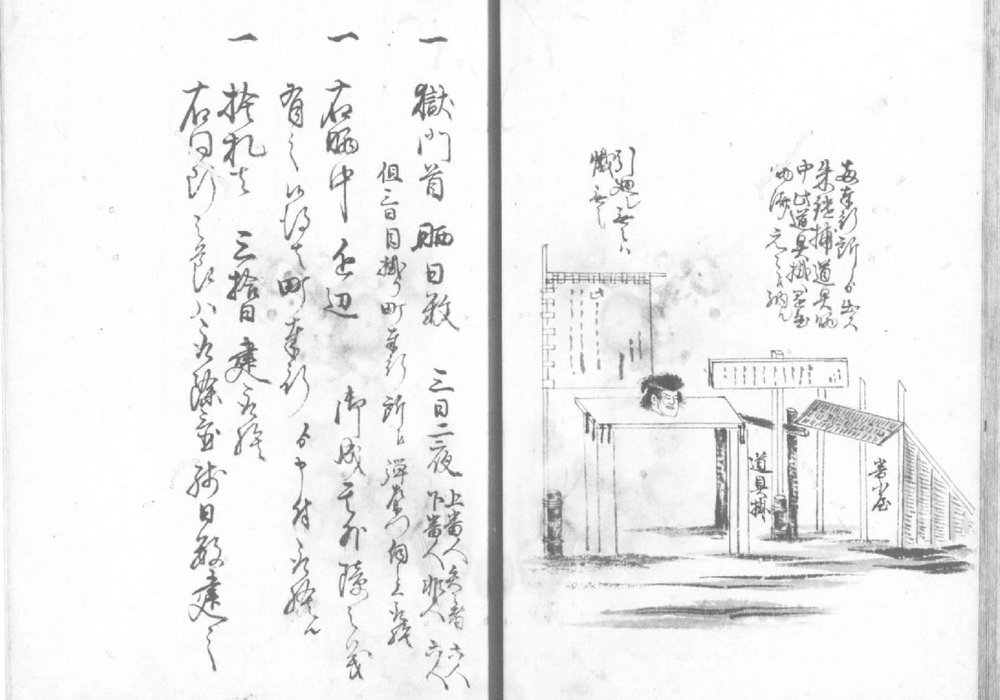

Gokumon

Source : Keizai daihiroku

Le gokumon est constitué d'une décapitation et de l’exposition de la tête du condamné. L’exécution de cette peine était semi-publique. Le cou du condamné était d'abord tranché secrètement dans la prison et sa tête était ensuite disposée sur une table située sur le lieu de l’exécution. Sur cette table, deux piquets en fer assuraient la bonne fixation de la tête. Elle était exposée pendant trois jours et était gardée tour à tour par une escouade de 12 gardiens. À côté de la table, une enseigne indiquant le nom, le crime et de la peine du condamné était visible pendant 30 jours.

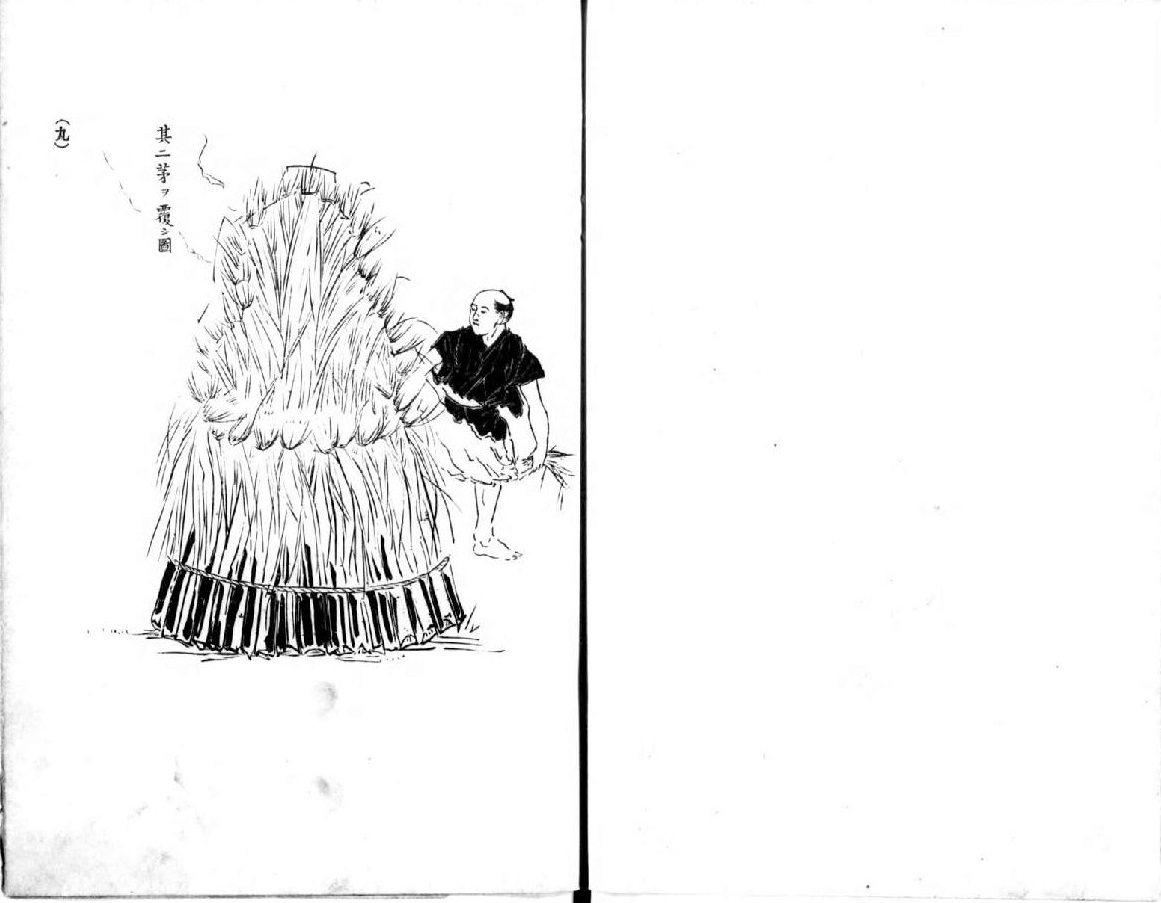

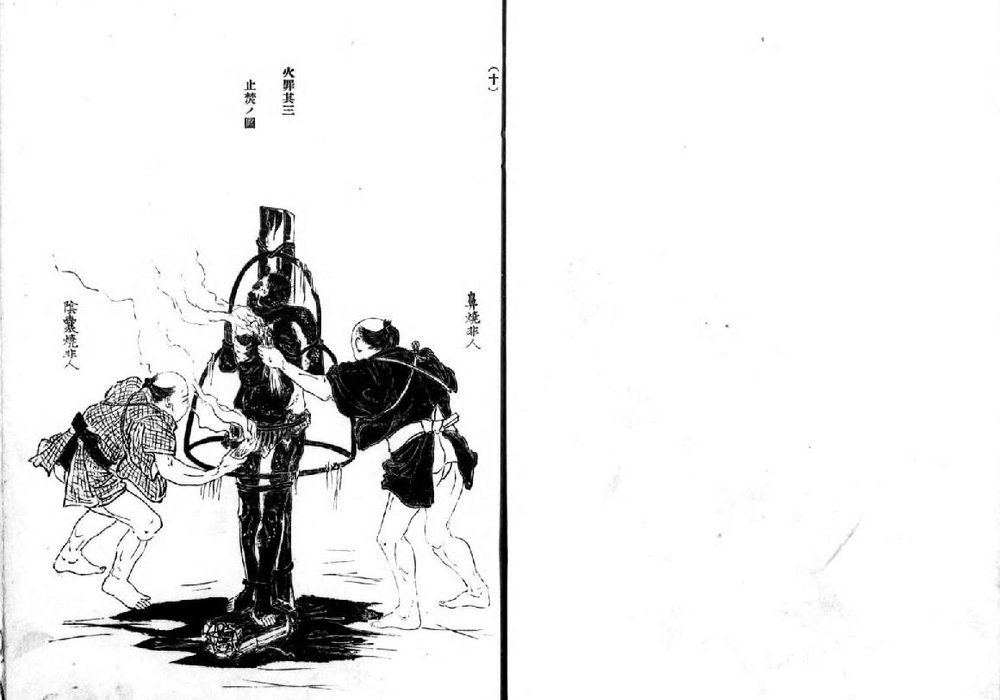

Kazai

Source : Keizai daihiroku

Le kazai était le bûcher. Tout comme le haritsuke, les Japonais ont longtemps cru à une origine occidentale du kazai. Mais au Japon, le kazai était employé pour punir l’incendie, non l’hérésie ou d’autres crimes « contre nature ». Là encore, le kazai était toujours accompagné du hikimawashi. Des enseignes indiquant le nom, le crime et la peine du condamné étaient placées en cinq endroits particulièrement fréquentés autour et sur le lieu de l’exécution. À cet endroit, le condamné était d’abord placé sur une bûche puis attaché à un pilier en bois enduit de boue pour qu’il ne puisse pas être consumé. Autour du coupable, un cadre en bambou et en petit bois était installé de telle sorte que le corps du condamné fût complètement caché. Une fois la bûche et le cadre consumés, le rituel imposait d’exposer une dernière fois au feu le nez, le scrotum ou le sein du corps carbonisé du condamné. Le cadavre était ensuite exposé pendant trois jours.

Fondation pour un pilier pour le kazai

Source : Keizai daihiroku

À côté de la fondation du pilier pour le haritsuke retrouvé au temple Suzugaori Daikeiji, se trouve aussi la fondation d’un pilier attribué au kazai. Bien que l’illustration dans le Keizai daihiroku et la réplique du pilier au musée de l’Université Meiji indiquent une fondation de base carrée, cette fondation attribuée au kazai est ronde.

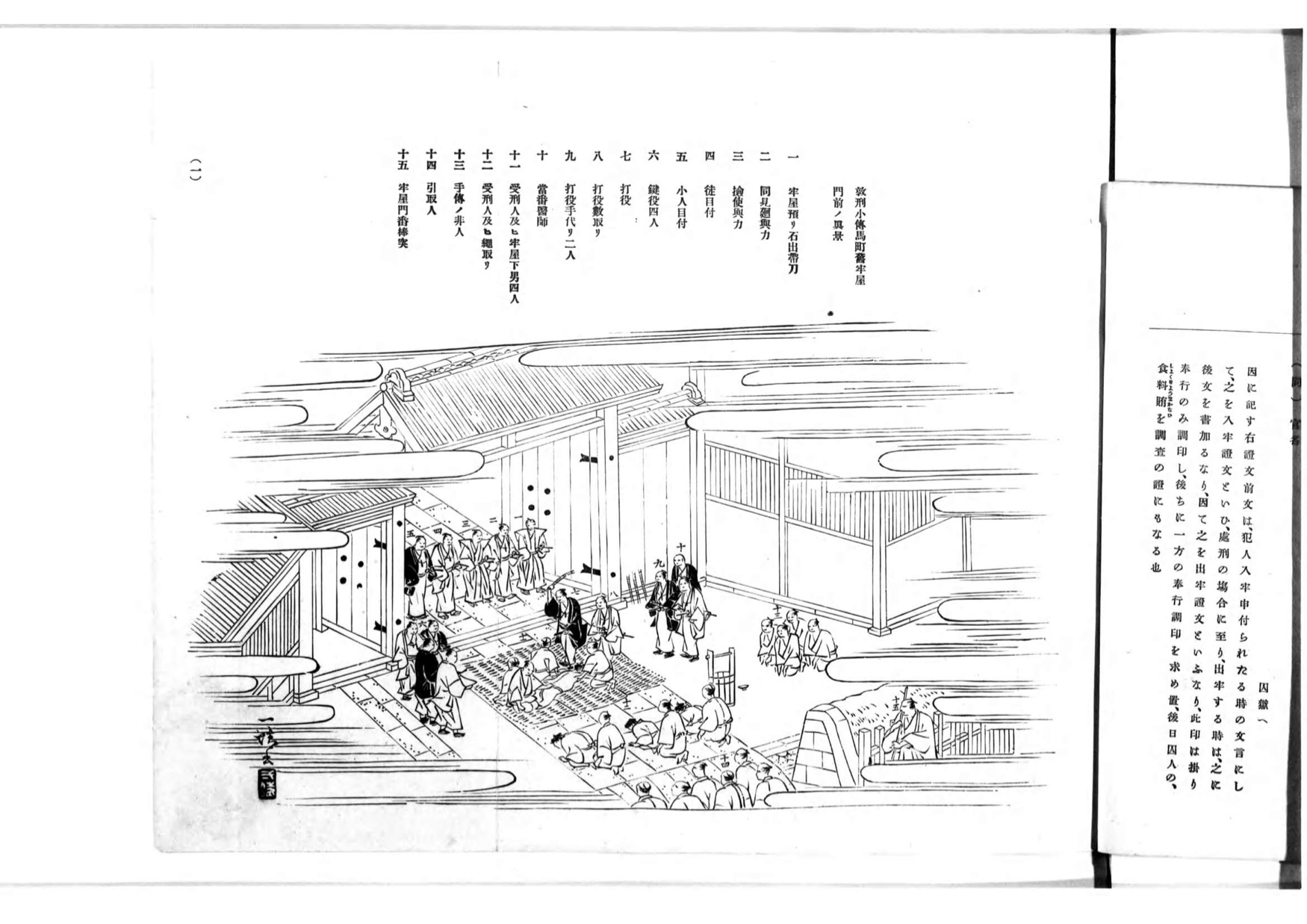

Shizai

Source : Keizai daihiroku

Le shizai, littéralement traduit par « peine de mort », était la décapitation. Cette peine n’était pas exécutée en public, mais derrière les murs d’une prison. Comme pour le Japon contemporain, le condamné était informé de son exécution le jour même de son application. Le bugyō n’informait préalablement qu’un de ses vassaux en lui ordonnant les préparatifs de l’exécution, en mentionnant la date, le crime et le nombre de coupables à exécuter. Le jour de l’exécution, le condamné était appelé hors des baraquements de la prison où logeaient les prisonniers. À ce moment, les autres prisonniers criaient leur soulagement en informant les habitants autour de la prison de l’imminence de l’exécution. Dans le jardin de la prison, l’identité du condamné était d’abord vérifiée, puis celui-ci écoutait sa condamnation. À l’issue de celle-ci, le condamné devait dire « merci ». Ensuite, il était immobilisé par trois personnes, ses yeux étaient bandés et une corde était attachée autour de son cou. Le bourreau tranchait alors successivement la corde et le cou. Devant le condamné, un trou appelé le Tsidamari (血溜 « le trou pour recueillir le sang ») recevait sa tête. Après la mise à mort, le cadavre du condamné, pour peu que celui-ci ne fût ni samouraï, ni bonze, ni femme, pouvait être utilisé par un fonctionnaire chargé de vérifier les tranchants des sabres.

Shizai (ou geshunin)

Source : Sakuma

Comme le shizai, le geshunin consistait en la décapitation du condamné. Mais cette peine n’était prononcée que dans le cas d’un homicide résultant d’une dispute ou d’une querelle sans intérêt personnel. Le but du geshunin était de reconnaître l’équité du dommage entre les deux parties. Ainsi, il n’était employé qu’en cas d’homicide entre des personnes de rang égal. Cette valeur d’« égalité » était particulièrement importante pour le peuple et, si le criminel n’était pas tué, le peuple considérait alors la peine comme inégale.

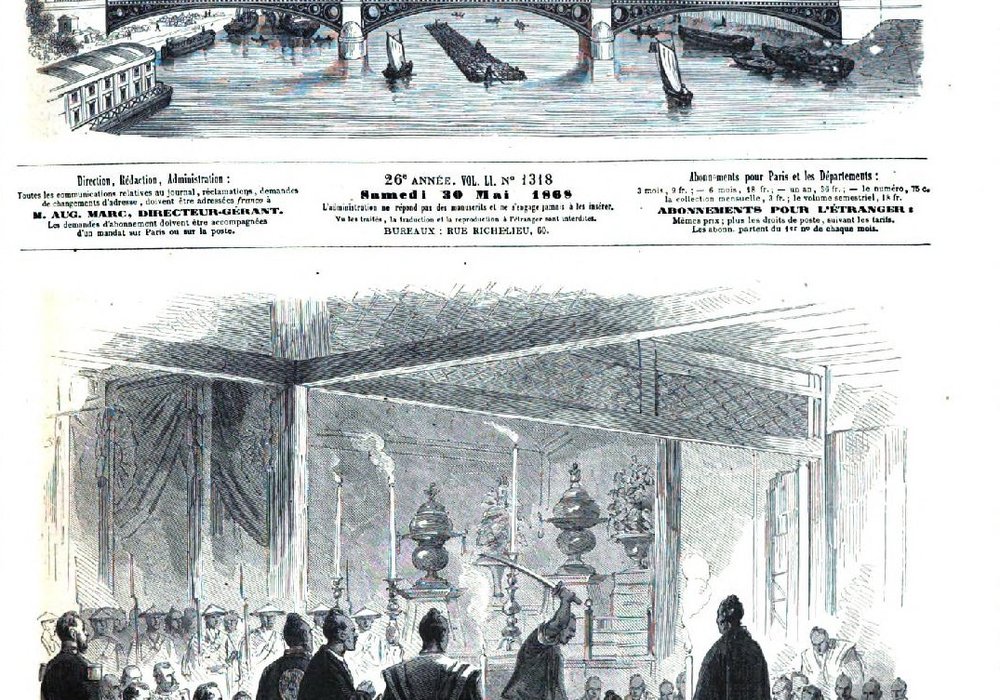

Seppuku

Source : L'illustration, 30 mai 1868

Malgré son absence dans l’Osadamegaki en tant que peine, le seppuku était pratiqué et le Keizai daihiroku décrit ses modalités d’exécution. Il s’agissait d’une décapitation avec l’apparence d'un suicide, réservée pour des samouraïs condamnés afin qu’ils puissent conserver leur honneur. En effet, le suicide n’était pas interdit au Japon et était même plutôt considéré comme un acte honorable pour un samouraï vaincu ou qui a commis un acte indigne de son rang. En tant que peine, l’exécution par seppuku se déroulait soit dans le jardin de la prison, soit dans la chambre de la maison d’un daimyō, en fonction de la dignité du condamné. Celui-ci, habillé intégralement de blanc, se perçait le ventre avec un sabre court. Cependant, en pratique, ce sabre a peu à peu été substitué par un sabre en bois ou un éventail. Ainsi, le seppuku ne fut qu’une forme de décapitation et jamais le condamné ne mourait de ses propres mains.

Entō

Source : Tokugawa bakufu keiji zufu

Bien que l’emprisonnement en tant que peine n’existât presque pas à cette époque, il était tout à fait possible de recourir à d’autres formes de privation de liberté. L’Osadamégaki prévoyait ainsi douze peines de ce type. Parmi elles, l’entō (遠島), ou transportation, était la peine la plus grave, à peine un rang inférieur au shiizai. Le condamné à l’entō était banni sur une des sept îles les plus éloignées (par exemple, Oshima (大島), Hatsijōjima (八丈島), Miyakejima (三宅島)) et situées loin, au sud d’Edo. Pour des condamnations similaires prononcées à l’ouest du pays, la transportation s’effectuait dans une des petites îles situées autour de Kyushu, la troisième grande île de l’archipel. Comme pour les galères en France, le condamné attendait son départ au printemps ou à l’automne, dans une prison. La veille du départ, les transportés étaient rassemblés dans une salle spéciale de la prison et profitaient de leur dernière soirée à Edo. Le lendemain, ils étaient sortis de la prison et embarquaient sur un bateau. Avant l’embarquement, il leur était donné trois jours pour dire adieu à leur famille, pour recevoir des cadeaux et pour échanger des lettres.

Tataki

Source : Sakuma

Le tataki (敲)ou bastonnade était une peine réservée pour les hommes du peuple. Pour les femmes et les enfants, l’emprisonnement s’y substituait. Le tataki était appliqué devant la prison, une fois ses portes ouvertes et le bâton déposé à l’entrée. Le condamné était déshabillé et couché à plat ventre sur son kimono, sa tête dirigée vers la rue et ses membres maintenus par quatre hommes. L’exécuteur commençait alors à frapper le dos du condamné avec le bâton. Le nombre de coups différait selon la gravité du délit mais s’il dépassait cinquante, une pause était accordée au condamné pour lui donner de l’eau et un remontant. Le changement d’exécuteur était également obligatoire.

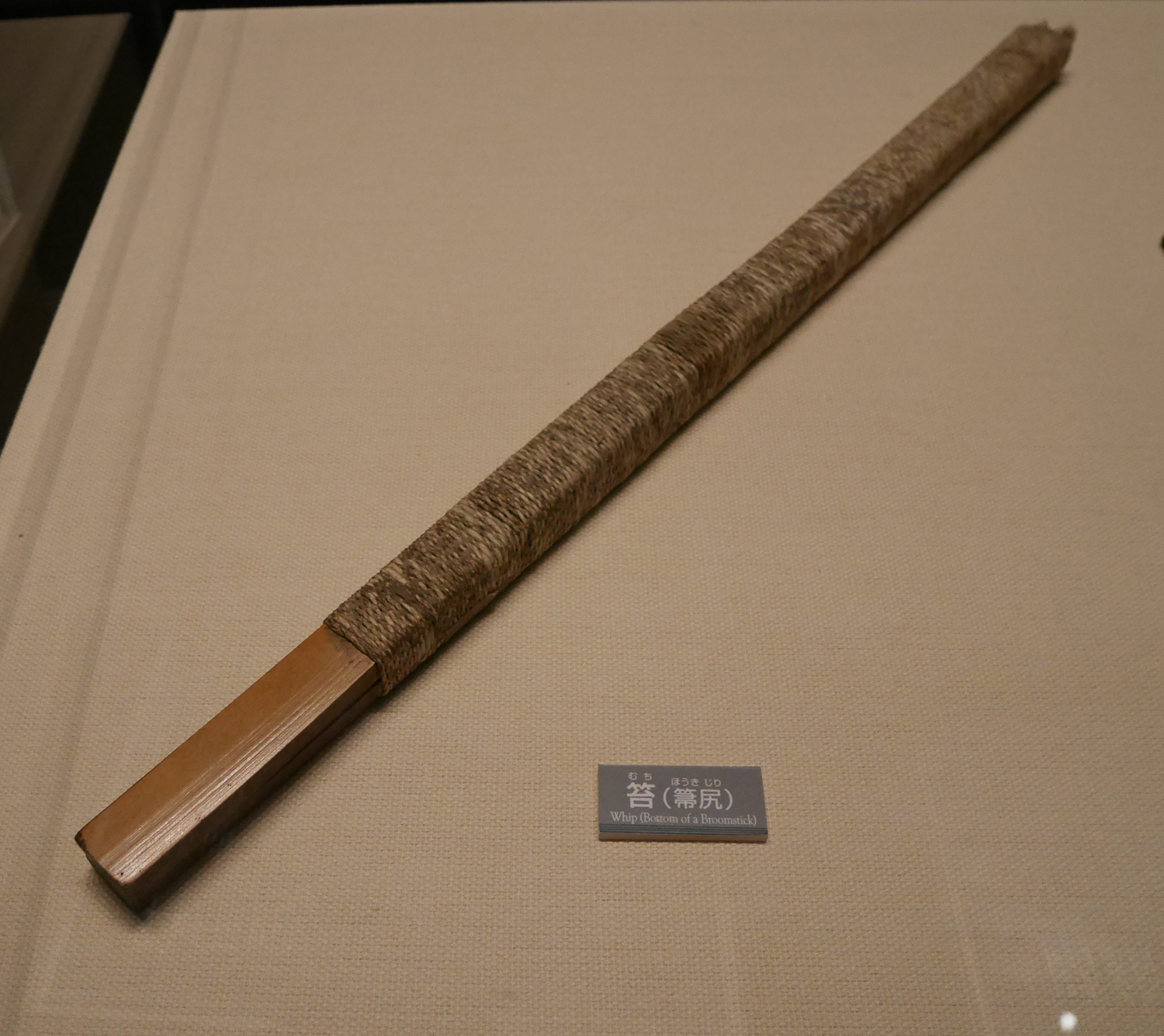

Bâton pour le tataki

Source : Musée de l'Université Meiji

Le bâton employé pour le tataki était appelé hōkiziri (箒 尻), littéralement « la queue du balai ». Malgré son nom, ce bâton était constitué de deux bambous liés par une corde de lin ou de cuir et enroulés dans du papier. Sa longueur atteignait presque 60 centimètres et sa circonférence était d’environ 9 centimètres.

Sarashi

Source : Sakuma

Le sarashi (晒) était l’exposition publique. En général, il pouvait être employé comme une peine complémentaire à un crime grave. Sinon, il convenait aussi aux amoureux ayant échoué à se suicider ensemble : ils étaient ainsi exposés de la sorte aux regards et à la réprobation des passants. Par cette peine, le gouvernement d’Edo entendait lutter contre une mode morbide de suicides romantiques (le shinjū・ 心中). Le condamné était exposé pendant trois jours à Nihonbashi, dans le centre-ville d’Edo, aujourd’hui situé près de la gare de Tokyo.

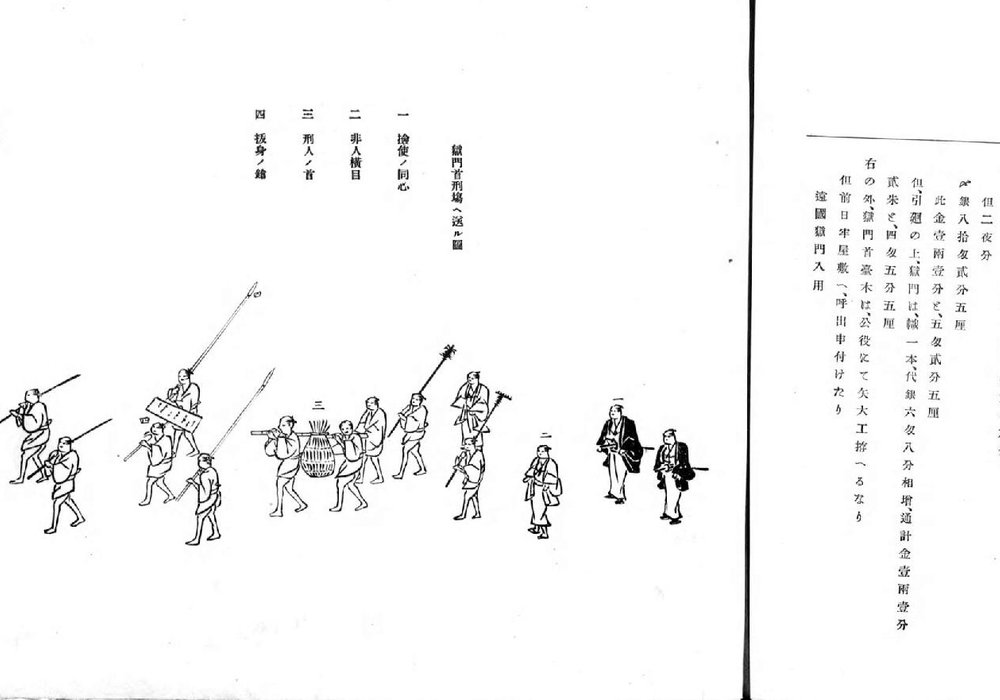

Hikimawashi

Source : Keizai daihiroku

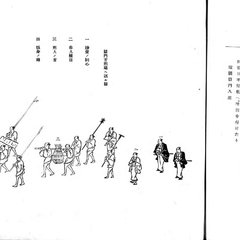

Hikimawashi était une peine complémentaire qui accompagnait les peines les plus graves. Encadrée par une trentaine d’hommes armés, la parade du condamné exhibait au peuple le pouvoir de la justice. À la tête de la parade, un grand drapeau et un panneau indiquaient le nom du condamné, son crime et sa peine. Le panneau était ensuite planté sur lieu de l’exécution. Le but d’un tel défilé était, bien sûr, l’intimidation du peuple. Mais certains criminels se réjouissaient également de pouvoir sortir de prison et de profiter une dernière fois d’être mêlés à la société. Sur le chemin et jusqu’au lieu de l’exécution, il était permis de demander au condamné ce qu’il voulait manger ou boire, même si la plupart des magasins étaient fermés le jour de l’exécution. De plus, par exemple à Edo, le condamné pouvait profiter pour se reposer quelque temps avec sa famille dans le temple Sainenji, qui se situait pas très loin du lieu de l’exécution.

Hikimawashi

Source : Hasegawa, Keiseki, Edo Tokyo zikken garoku, Iwanami bunko, Tokyo, 2014, p. 254-255

Irezumi

Source : Keizai daihiroku

L’irezumi (入墨), ou tatouage, est aujourd’hui considéré au Japon comme une marque des yakuza. À l’époque, c’était également une sorte de peine accompagnant le bannissement et appliquée en cas de vol. Il était réalisé dans la prison et la partie du corps tatouée ainsi que la forme du tatouage différaient selon les régions. Le plus souvent, c’était le bras qui était tatoué. Mais dans certains domaines seigneuriaux, la marque était effectuée au front. Si en France la marque au fer avait pour le but d’indiquer la récidive, au Japon, à chaque récidive, un nouveau tatouage était ajouté. Par exemple, sur le domaine d’Hiroshima, si le tatoué transgressait son bannissement quatre fois, le caractère chinois qui signifie « chien (犬, quatre coups de pinceau) » était appliqué sur son front.

Irezumi

Source : Harigamidome (Meiwa 8 nen 10 gatsu-Kyowa gannen 3 gatsu, Archives nationales du Japon)

Torture

Source : Kawanabe, Kyosai, Kyosai gadan, Gaihen, t. 2, 1887

À cette époque au Japon, l’aveu était la seule preuve légale. Sans elle, nul ne pouvait être condamné, même lorsque des preuves concrètes du crime étaient démontrées. Ainsi, pour obtenir cet aveu nécessaire, la justice avait recours à la torture si le suspect n’avouait pas après un premier interrogatoire. Selon l’Osadamegaki, il y avait quatre modalités de torture : le mutsiutsi (笞打), l’ishidaki (石抱), l’ebizeme (海老責)et le tsurizeme (釣責). Les deux premières étaient appelés « rōmon (牢問) », sorte d’interrogatoire musclé réalisé dans une prison. Seuls l’ebizeme et le tsurizeme étaient à l’époque catégorisés comme torture, ou « gōmon (拷 問)». Dans la prison, il y avait une petite chambre d’interrogatoire. Mais si le suspect n’avouait pas, il était emmené au jardin pour subir d’abord le mutsiutsi. Si l’aveu n’était toujours pas obtenu, on appliquait l’ishidaki. L’ebizeme et le tsurizeme, les deux modalités les plus graves, étaient pratiqués dans un bâtiment spécifique appelé gōmongura (拷問蔵). La plupart des suspects avouaient à la seule vue des outils. Mais si jamais l’un d’eux résistait jusqu’au bout, le bugyō demandait au rōjyū (老中), haut magistrat équivalent au chancelier sous l’Ancien Régime, l’autorisation de le condamner.

Mitsiutsi (droite) et Ishidaki (gauche)

Source : Keizai daihiroku

Pour pratiquer le mutsiutsi, le rōmon le moins grave, le suspect était déshabillé jusqu’aux hanches et ses poignets étaient liés dans son dos. Les deux exécuteurs frappaient ensuite tour à tour une épaule du suspect. Le bâton employé était similaire à celui utilisé pour le tataki, mais le nombre de coups était beaucoup plus important. En général, le suspect recevait entre cent cinquante et cent soixante coups de bâton. Si, malgré les souffrances endurées par le mutsiutsi, le suspect n’avouait pas, il subissait l’ishidaki. On le forçait alors à se mettre à genoux, les jambes nues sur une planche hérissée de pointes en bois, les poignets toujours attachés dans son dos. Sur ses genoux nus, des pierres étaient progressivement posées. Chacune pesait plus que 45 kilos et l’on pouvait en poser jusqu’à dix.

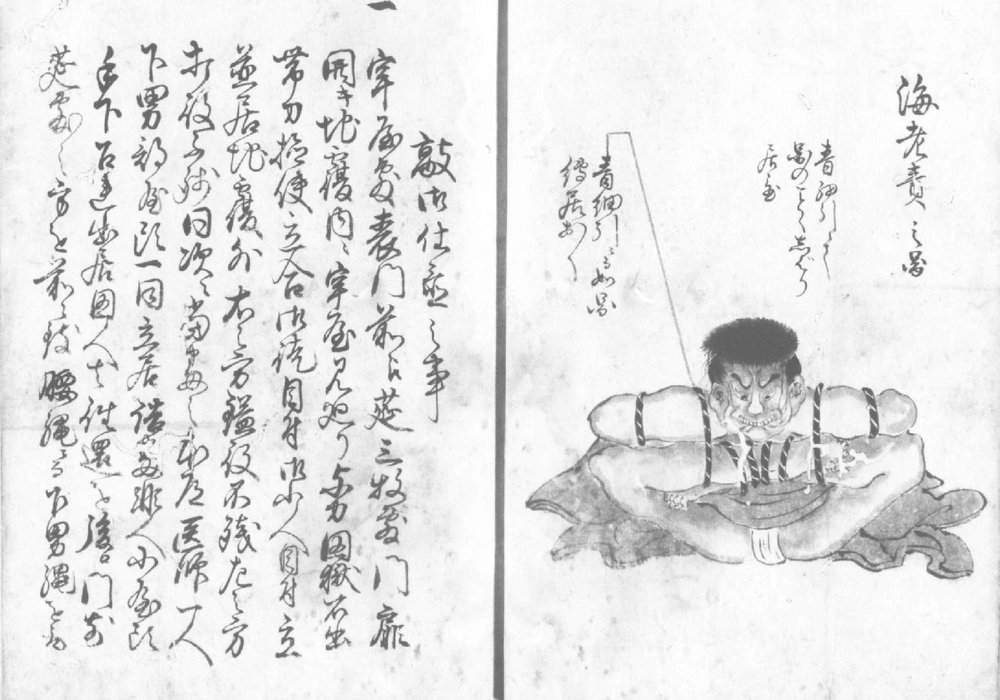

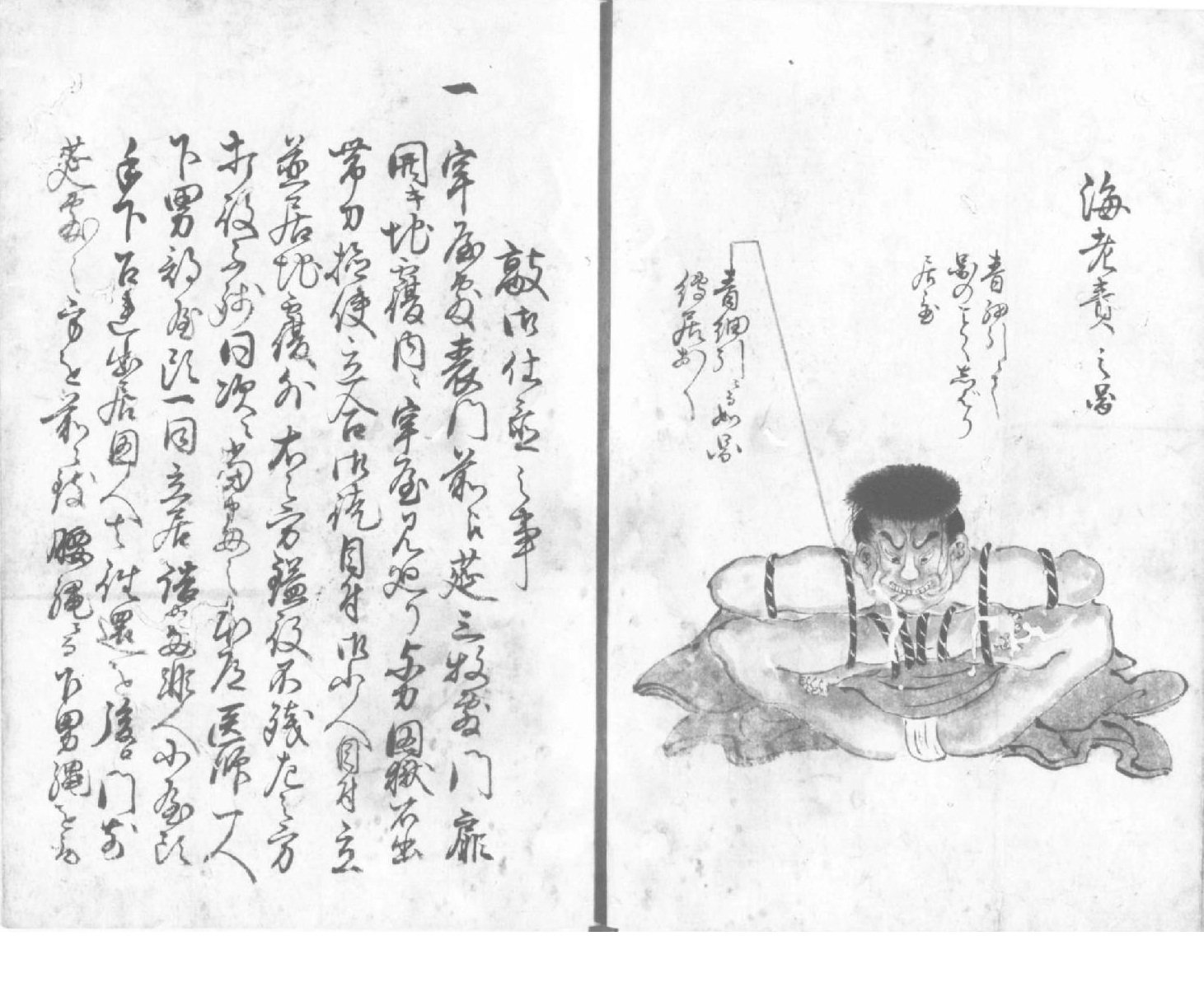

Ebizeme

Source : Keizai daihiroku

L’ebizeme, ou le « supplice de la crevette », est ainsi nommé en raison de la position imposée au corps du suspect. Ses bras étaient liés dans son dos. Ses jambes étaient attachées ensemble et ses chevilles étaient relevées contre ses épaules. Laissé ainsi environ trente minutes, le corps transpirait et devenait rouge. Au bout d’une heure, il se changeait graduellement en violet puis en bleu-noir. À terme, le corps devenait tout blanc. Rare étaient les suspects qui résistaient à de telles souffrances.

Tsurizeme

Source : Keizai daihiroku

Tsurizeme constituait la modalité la plus sévère de la torture. Déshabillé jusqu’aux hanches, le suspect était pendu à un pilier (similaire à un gibet français) par ses bras préalablement attachés dans son dos. Avec le temps, les cordes s’enfonçaient progressivement dans les chairs causant au suspect des souffrances atroces.