Les peines capitales

Le temps des spectacles cruels avec ses enfouissements de femme vive, ses mutilations de membres, ses éviscérations, ses corps bouillis, ses carcasses pendues aux fourches patibulaires et ses têtes plantées en guise d’avertissement aux portes des villes, précéda ainsi une justice non plus indulgente, mais peut-être moins multiple et diversifiée dans ses manifestations. Certains usages punitifs furent abandonnés et l’arsenal des peines capitales se fit alors plus étroit : la pendaison, la roue, le bûcher, la décapitation et, beaucoup plus rarement, l’écartèlement formèrent l’essentiel du spectacle de la peine capitale, qui allait rester à peu près inchangé entre 1530 et 1792.

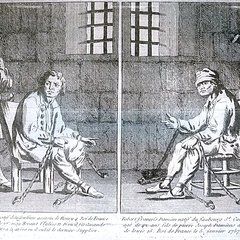

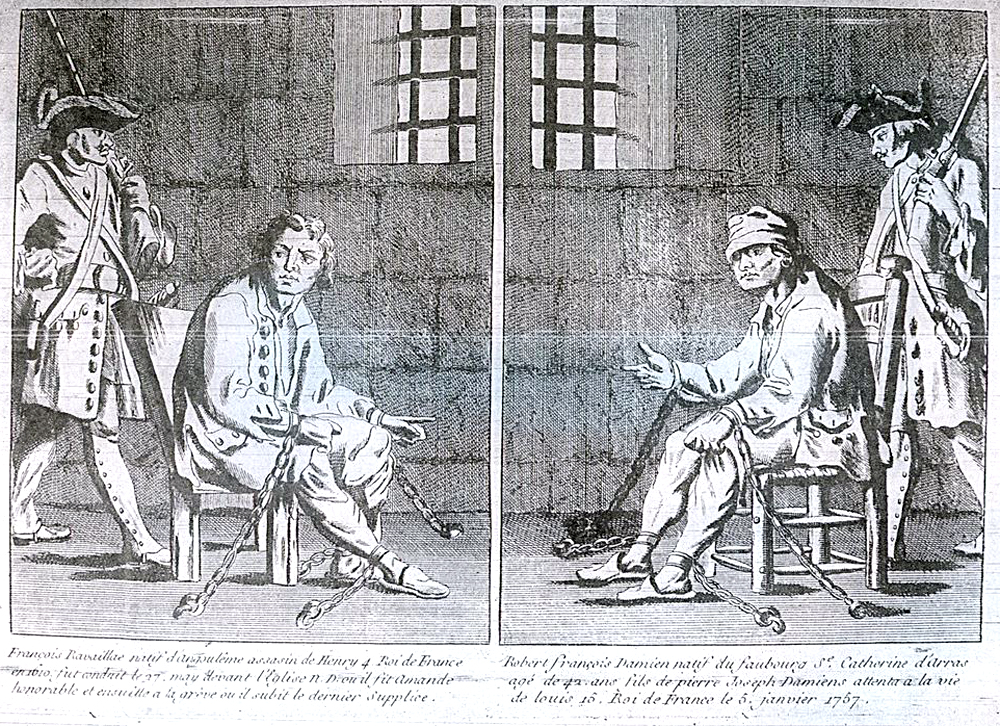

Le châtiment des régicides : Ravaillac et Damiens

Source : Paris, Bibliothèque nationale de France, Estampes, collection Hennin, 8845.

La fascination pour le criminel fameux commence sans doute au XVIIe siècle, portée par le succès retentissant des histoires tragiques de la Contre-Réforme. En parallèle aux nombreuses rééditions des récits sanglants de François de Rosset et Jean Pierre Camus, s’affirme dans les correspondances, mémoires, diaires et autres égo-documents, un intérêt plus aiguisé et intime sur les faits divers et les assassins. C’est avec les exécutions de la Brinvilliers (1676) et de la Voisin (1680), célèbres empoisonneuses dont les supplices furent racontés avec esprit par Madame de Sévigné, que les portraits comparatifs commenceront à constituer un objet privilégié de l’imprimé populaire. Les brigands Cartouche (1721) et Mandrin (1755), puis les régicides Ravaillac (1610) et Damiens (1755) accompagneront la série. À ces portraits rappelant l’équivalence des corps et des âmes, trouve-t-on pour les mêmes personnages des « dialogues des morts » où les criminels, réunis aux enfers, rivalisent dans le récit de leurs forfaits pour mériter le titre du plus atroce des malfaiteurs. L’empoisonneur Desrues (1777) aura la chance de les côtoyer tous et de les surpasser en perfidie.

L’écartèlement de Salcedo

Source : Anonyme, XVIe siècle, Paris, Bibliothèque nationale de France, Estampes, Pf6, tome IX, R 9979.

L’écartèlement était le plus élaboré et le plus sensationnel des supplices d’Ancien Régime. Cette peine exceptionnelle était toutefois réservée à ceux qui s’étaient rendus coupables d’un crime d’exception : les régicides, c’est-à-dire ceux qui avaient directement attenté à la vie du roi. Difficile à appliquer techniquement, elle fut très rarement mise en pratique. En France, seuls Nicolas Salcedo, impliqué dans une conspiration contre Henri III et son frère le duc d’Alençon (1582) ; le père Bourgoing, qui était le supérieur de l’assassin d’Henri III, le dominicain Jacques Clément (Clément lui-même avait été massacré par les proches du roi) (1589) ; Jean Chastel après sa tentative d’assassinat sur Henri IV en 1594 ; François Ravaillac en 1610 pour l’assassinat d’Henri IV ; Robert-François Damiens (1757) ; et quelques autres furent écartelés. Damiens fut la dernière personne écartelée en France pour avoir tenté d’assassiner Louis XV.

« Salcède le jeune fut arresté prisonnier, et lui fust commencé à faire son procès criminel en Flandres : par lequel se sentant perdu, on dit qu’il s’avisa (comme il estoit extremement rusé et meschant) de charger de ceste conjuration ceux de Lorraine et de Guise et quelques autres grands seingneurs estans en la Cour du Roy, afin d’estre amené en France pour leur estre confronté, espérant par les chemins estre rescous. De fait, il fut envoié en France [mais] si dextrement et seurement conduire jusques à Paris, qu’il ne peut estre recous, et lui fut son procès fait et parfait par la Cour de Parlement. Par lequel attaint et convaincu de la conspiration de mort contre ledit seingneur duc [d’Alençon], et mesmes contre le Roy, et de plusieurs autres énormes crimes et capitaux jà auparavant dès pieça par lui commis, fust condamné, par arrest de ladite Cour, d’estre tiré à quatre chevaux. Ce qui fust exécuté en la place de Grève à Paris, le 26e octobre de l’an présent 1582, où, par l’intercession de la Dame de Martigues, duchesse de Mercoeur, qui lui estoit parente ou alliée, il ne souffrist qu’une ou deux tirades, puis fut estranglé. Sa teste coupée fut envoiée à Anvers, et les quatre quartiers de son corps pendus près des quatre principales portes de la ville de Paris. Le Roy et les Roynes assistèrent à l’exécution, en une chambre de l’Hostel-de-la-Ville, exprès accoustrée et parée pour eux ». Pierre de l’Estoile, Mémoires-journaux.

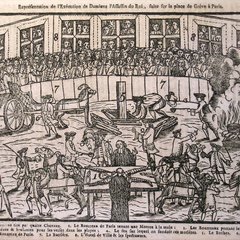

Représentation de l’exécution de Damiens l’assassin du roi, faite sur la place de Grève à Paris

Source : Anonyme, 1757, Archives Nationales AD III 7.

Les arrêts rendus contre Chastel, Ravaillac et Damiens énumèrent les éléments de la peine du régicide. Ainsi l’amende honorable ; le poing coupé ; le tenaillement aux mamelles, bras, cuisses et gras des jambes, sur lesquels on jetait du plomb fondu, de l’huile bouillante, de la poix résine, de la cire et du soufre fondus ensemble ; l’écartèlement par quatre chevaux, les membres ramassés jetés au feu pour y être réduits en cendres ; la confiscation de tous les biens ; la démolition et le rasement de la maison avec défense d’y faire à l’avenir aucun bâtiment ; le bannissement à perpétuité des père, mère et enfants du criminel ; et enfin, défense à ses frères et sœurs, oncles et autres parents de jamais porter son nom. Cette gravure sur bois est tirée d’un Messager boîteux, almanach de colportage largement diffusé en France, aux Pays-Bas et dans le Saint-Empire. La légende détaille les différentes sections de l’image :

Damiens tiré par quatre chevaux

Le bourreau de Paris tenant une montre à la main

Les bourreaux portant les matières fondues et brûlantes pour les verser sur les playes

Le feu sur lequel on fondait ces matières

Le bûcher

Le fiacre du bourreau de Paris

La barrière

L’hôtel de ville et les spectateurs

Urbain Grandier, exécuté par le feu pour crime de sorcellerie en 1634

Source : Gravure de Casper Luyken, 1701, Paris, Bibliothèque nationale de France, Estampes, Pf6, tome IX, R 10065.

La mort par le feu sanctionnait des crimes qui exigeaient une purification par l’élimination du corps du coupable. Prononcée surtout aux XVIe et XVIIe siècles envers les criminels sexuels ou religieux, elle constituait le plus souvent, au XVIIIe siècle, une aggravation du supplice de la roue : le condamné était jeté sur le bûcher après avoir été rompu.

Casper Luyken fut l’aîné des cinq fils de Johannes Luyken (1649-1712), graveur hollandais qui consacra l’essentiel de son travail à la poésie et l’art religieux. Moins porté par des sujets religieux que son père, Caspar fut formé par son père et, pendant sa brève carrière, réalisa de nombreuses gravures sur cuivre pour accompagner des ouvrages illustrés, notamment au profit de libraires néerlandais et allemands.

Principal accusé dans l’affaire des démons de Loudun, le prêtre Urbain Grandier fut accusé de sorcellerie, condamné à mort sans possibilité d’appel au Parlement et brûlé vif à Loudun en août 1634. De nombreux imprimés accompagnèrent et prolongèrent ce procès qui, à l’époque, fit très grand bruit.

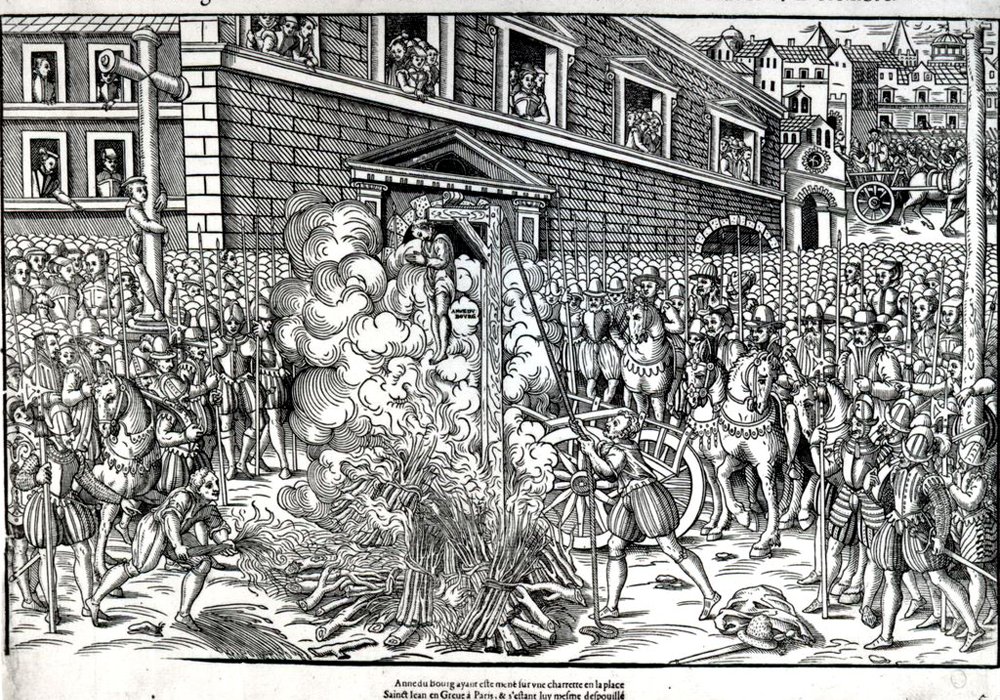

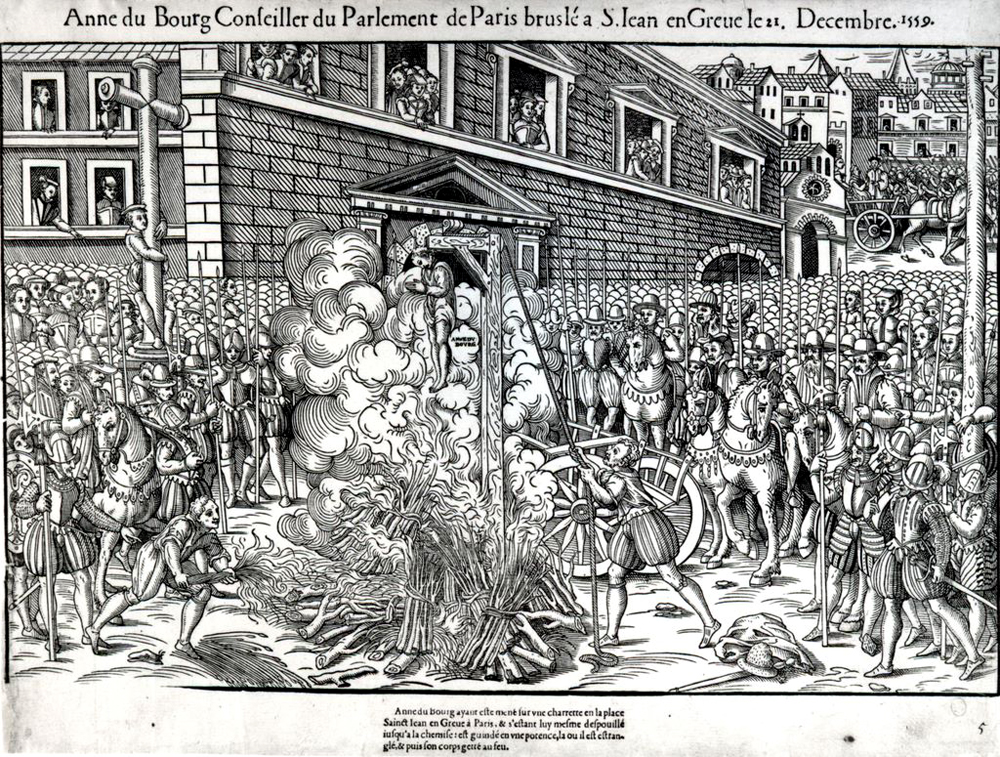

Anne du Bourg, conseiller au Parlement de Paris bruslé à S. Jean en Grève, le 21 décembre 1559.

Source : Tortorel et Perrissin, Le Premier volume contenant quarante tableaux ou histoires diverses qui sont mémorables, touchant les guerres, massacres et troubles advenus en France ces dernières années, sans lieu ni imprimeur, 1569-1570. Paris, Musée Carnavalet, G22811.

L’exécution publique tenait à la fois du spectacle et de l’édification. Son exemplarité devait dissuader ceux qui y assistaient de transgresser l’ordre établi. Mais le danger était grand de voir le spectacle de l’expiation se transformer en héroïsation du supplicié. Elle faisait alors entrer celui-ci dans la légende des héros ou des martyrs. C’est ainsi que l’hagiographie réformée a fait de Anne du Bourg l’un de ses plus célèbres martyrs : son exécution marque le début des guerres de religion. Ce conseiller au Parlement de Paris fut condamné comme hérétique mais sur des chefs d’accusation fondés largement sur sa résistance à la politique du roi. Son supplice entraîna la conjuration d’Amboise. C’est en 1560 que les protestants cessèrent d’être exécutés par le feu pour hérésie, pour être désormais pendus ou décapités pour haute trahison.

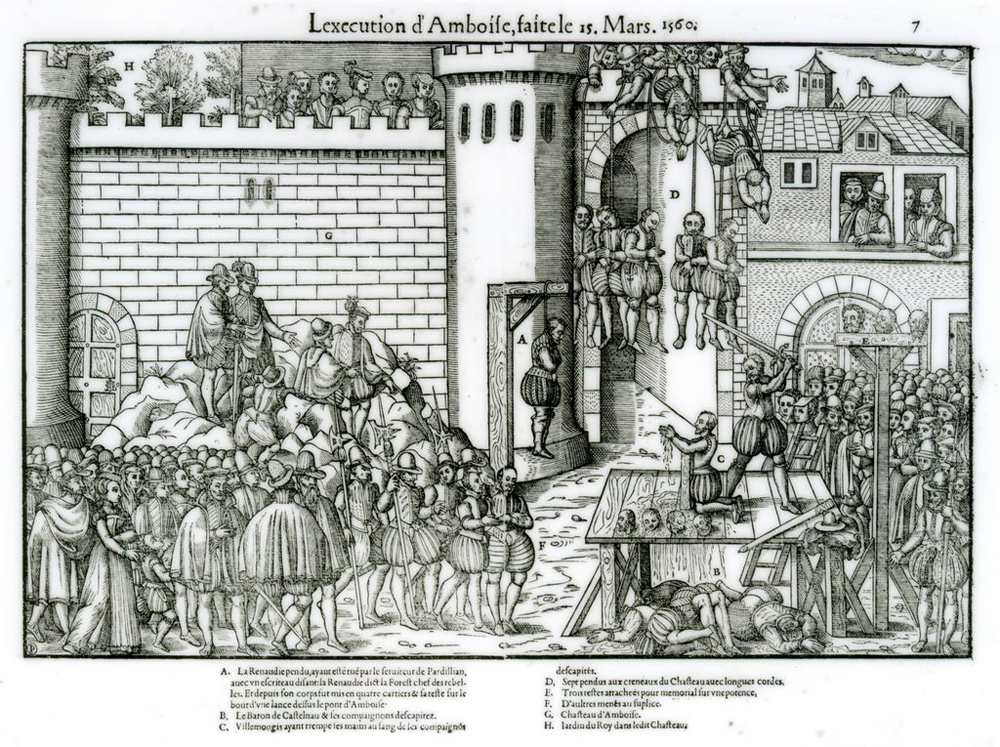

L’exécution d’Amboise, faite le 15 mars 1560

Source : Tortorel et Perrissin, Le Premier volume contenant quarante tableaux ou histoires diverses qui sont mémorables, touchant les guerres, massacres et troubles advenus en France ces dernières années, sans lieu ni imprimeur, 1569-1570. Paris, Bibliothèque nationale de France, Estampes, Hennin, G150563.

La période des guerres de religion en France posa officiellement une nouvelle définition du huguenot, désormais traître politique plutôt qu’hérétique, ce qui influença directement le spectacle de la peine : lorsque le protestant cessa en effet d’être condamné pour sa foi et devint coupable de rébellion contre le roi, ceux pour qui était alors réservé le bûcher pour hérésie, étaient désormais pendus pour traîtrise. Avec les ripostes protestantes et les conflits armés opposant les camps huguenot et catholique, l’exécution judiciaire de l’hérésie devint plus rare.

Les conjurés protestants voulaient enlever le jeune François II du château royal d’Amboise où il s’était réfugié pour le soustraire de l’influence des Guise. Suscitant beaucoup de dissension au sein du parti protestant, le plan fut voué à l’échec, la répression sanglante, et le duc de Guise fut nommé lieutenant général du royaume par François II.

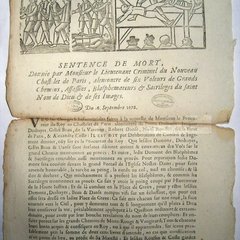

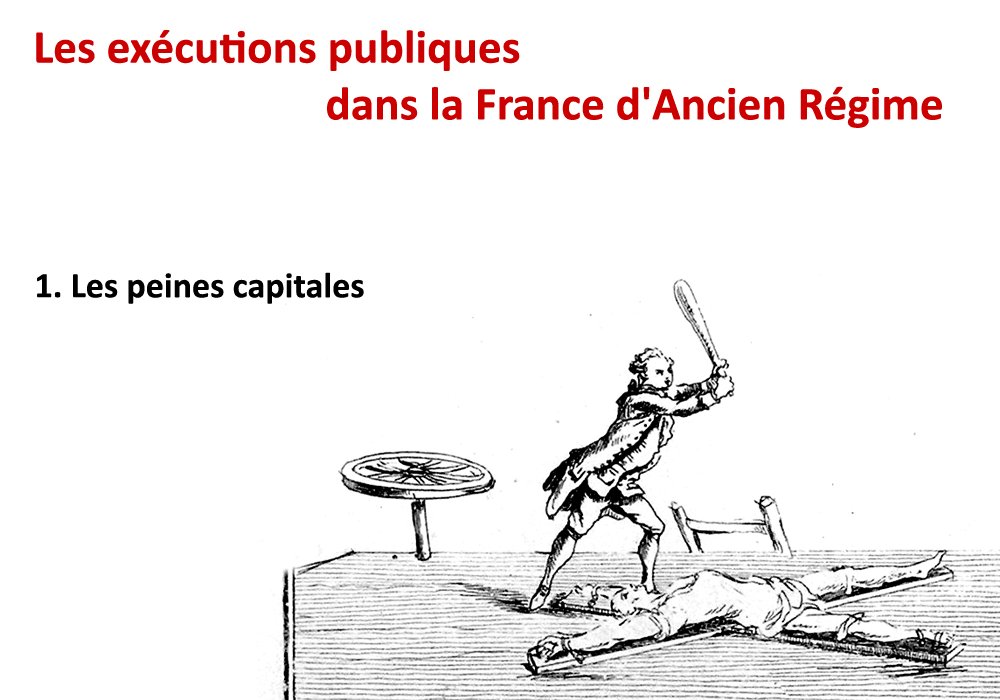

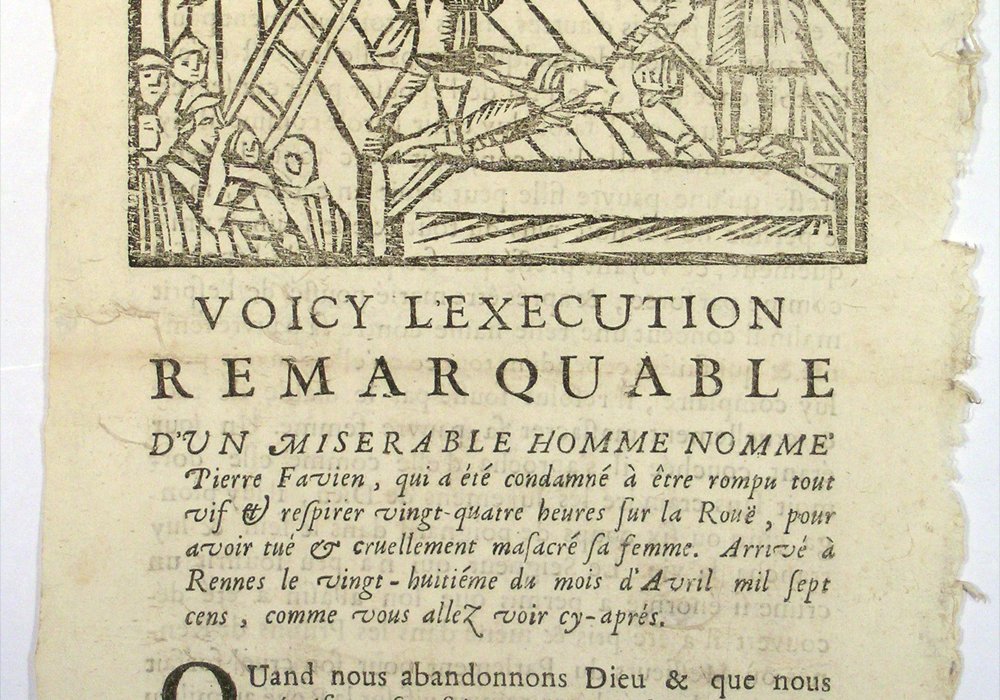

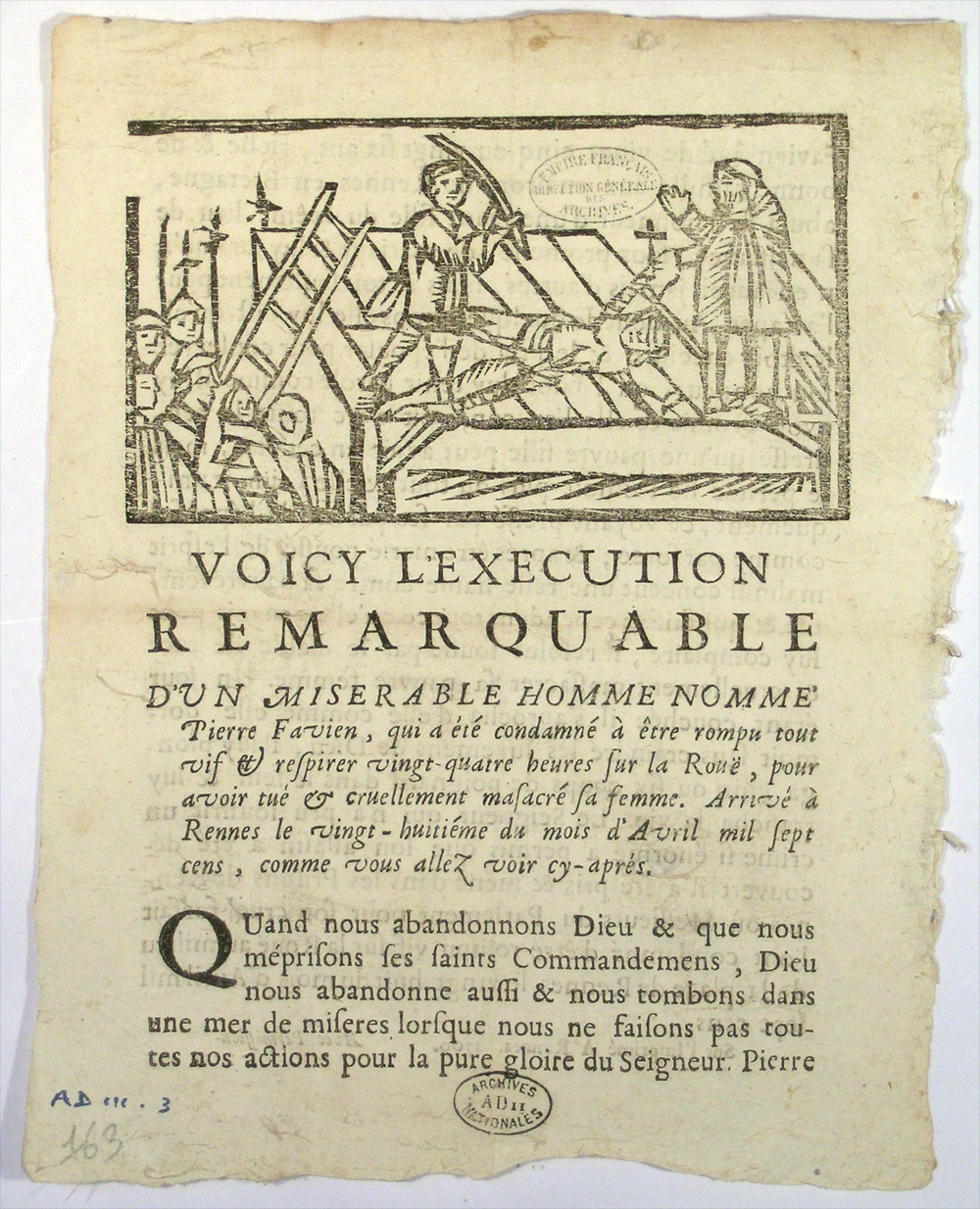

Le supplice de la roue

Source : Paris, Archives nationales, AD III 3.

Avec l’Édit sur la répression des voleurs de grand chemin de janvier 1534, François 1er introduit la peine de la roue comme punition des voleurs de grand chemin. Ce supplice, réservé aux criminels masculins, s’exécutait « sur un échafaud dressé en place publique, où, après avoir attaché le condamné à deux morceaux de bois en forme de croix de Saint-André, l’exécuteur de la haute justice lui décharge plusieurs coups de barre de fer sur les bras, cuisses et jambes ; après quoi il le met sur une roue, la face tournée vers le ciel pour y expirer » (Muyart de Vouglans).

Si l’on en croit les chroniques des XIIIe-XVe siècles, le supplice existait déjà en France mais était appliqué sur le modèle germanique : le condamné avait ainsi les membres écrasés par une roue, avant d’y être attaché et exposé, au sommet d’un poteau, à la vue des passants.

Il est rare que des gravures, même aussi sommaires que celles-ci, accompagnent l’impression des jugements d’une cour de justice. À l’initiative de certains petits imprimeurs, on trouvait plus souvent quelques vers, des chansons ou même des complaintes du bonhomme Misère au dos de la transcription scrupuleuse et officielle de l’arrêt.

Voicy l’exécution remarquable d’un misérable homme nommé Pierre Favien, qui a été condamné à être rompu tout vif & respirer vingt-quatre heures sur la Roue, pour avoir tué & cruellement massacré sa femme. Arrivé à Rennes le vingt-huitième du mois d’Avril mil sept cens (comme vous allez voir cy-après)

Source : Paris, Archives nationales, AD III 3 (163).

A la différence de la feuille volante précédente, qui reprenait le texte officiel d’un jugement de mort du Châtelet de Paris, nous avons ici le premier feuillet d’un canard, petite brochure tragique et moralisante accompagnée, ici, d’une vignette que l’imprimeur réutilisa sans doute pour toute une série de textes du même type. On y retrouve les quatre grands acteurs du cérémonial pénal : la foule, le bourreau, le condamné et le confesseur.

Le préambule de la page frontispice associe à la douleur d’« être rompu tout vif », la durée du supplice : « vingt-quatre heures sur la roue ». De fait au XVIIIe siècle, la rigueur du bûcher et de la roue, châtiments parmi les plus sévères de l’arsenal pénal puisqu’ils pouvaient prolonger longtemps les souffrances avant la mort, était fréquemment réduite par un retentum, c’est-à-dire une annexe secrète jointe au jugement, qui prévoyait que le bourreau étranglerait le condamné avant qu’il ne soit brûlé vif, ou abrégerait le supplice de la roue pour sauver le malheureux du désespoir de l’agonie. Le secret du retentum était plus ou moins bien gardé puisque le procédé semble avoir été connu du public spectateur comme du condamné. La procédure existait depuis au moins le XVIe siècle mais devint de plus en plus récurrente au cours de l’Ancien Régime.

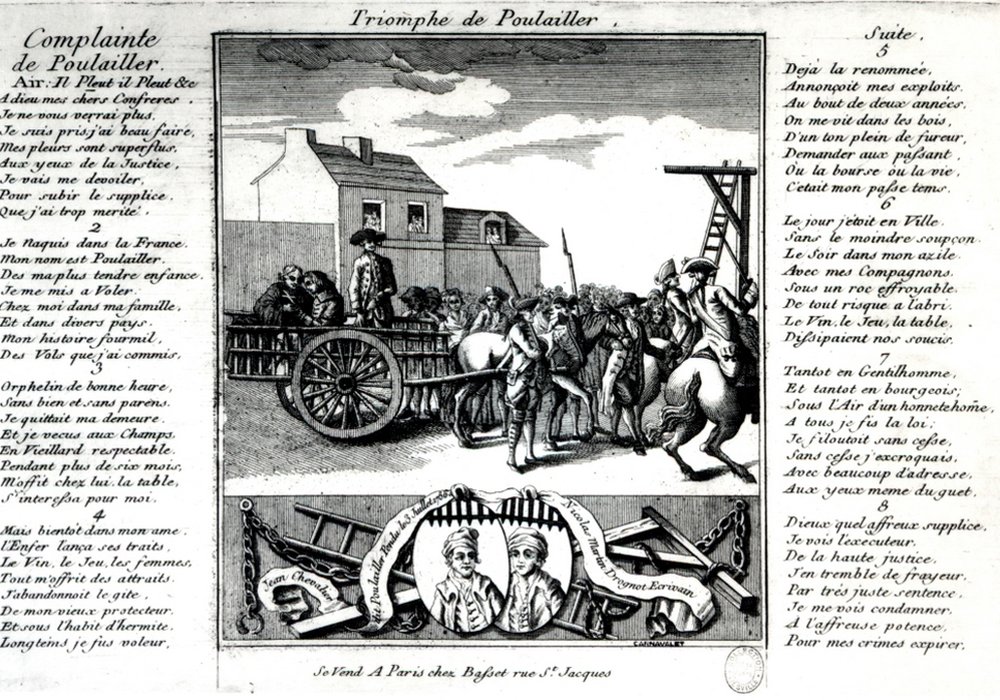

Le bandit Poulailler mené à la potence, 1786

Source : Paris, Musée Carnavalet, estampe HIST PC 004 C.

La peine capitale la plus fréquente en France à l’époque moderne était la pendaison. Elle était réservée aux voleurs, roturiers comme gentilshommes, ainsi qu’aux femmes dont la gravité du crime les aurait conduites à la roue si leur sexe le leur avait permis. Quant aux mineurs reconnus coupables de crimes méritant la peine de mort, ils étaient suspendus à la potence par les aisselles, en règle générale durant une heure. Le petit Louison, frère du brigand Cartouche, en mourut en 1722.

On retrouve encore ici une estampe vendue chez Basset, rue Saint-Jacques. L’un des derniers grands brigands d’Ancien Régime, après Cartouche (1721), Nivet (1729), Raffiat (1733) et le contrebandier Mandrin (1755), Jean Chevalier, dit Poulaillier, avait inquiété les habitants de la capitale et des campagnes environnantes. L’exécution eut lieu à Paris, sur la place de la porte Saint-Antoine, à l’ombre de la Bastille.

Soldat condamné pour viol

Source : Paris, Bibliothèque nationale de France, Estampes, Pf6, tome IX, R10140.

Le supplice doit être mémoire. L’exemplarité de la peine visait à inscrire des images et des émotions dans l’imagination et la croyance des populations. Au-delà du supplice à proprement parler, l’exécution survivait à travers des discussions de café, des chansons et des complaintes (comme dans le Triomphe de Poulailler), puis à travers les dessins griffonnés par des artistes plus ou moins talentueux…

Ce mauvais dessin a été fait au mois de may 1776 par

Un des fils du bourreau après l’exécution d’un soldat condamné

Pour crime de viol ; il a été vendu par un homme du guet

À un curieux peu de jours après

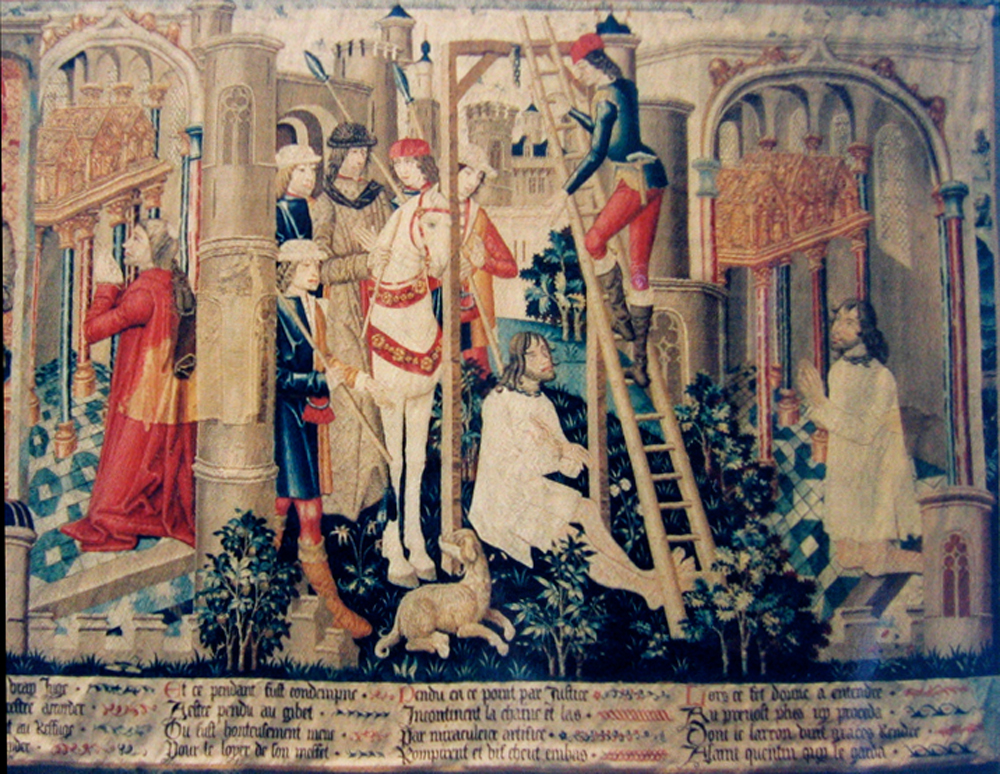

Autre miracle d’un larron qui fu[t] pendu au gibet…

Source : Paris, Bibliothèque nationale de France, mss Français 9198, fol. 44.

Cette miniature appartient à la Vie et Miracles de Nostre Dame de Jehan Miélot, magnifique manuscrit enluminé commandité au XVe siècle par le duc de Bourgogne, Philippe le Bon. Parmi les nombreuses manifestations divines de la Vierge réunit dans le manuscrit, le miracle à la potence constitue sans doute celui qui eut le plus d’écho dans la culture populaire.

Depuis le Moyen Âge, les récits de pendus miraculeusement sauvés, parmi d’autres miracles judiciaires, mettaient en scène l’intervention directe des saints, de la Vierge ou de Dieu venus réparer, par la rupture du rituel punitif réglé par les hommes, l’erreur judiciaire commise par la justice humaine.

Le pendu miraculeusement sauvé

Source : Anonyme, Miracle de saint Quentin, tapisserie de laine et de soie dorés, 15e siècle, Paris, Musée du Louvre.

Le thème du pendu miraculeusement sauvé, copieusement repris par la littérature de colportage de l’époque moderne, est par ailleurs significatif des difficultés et des échecs des exécuteurs de la justice. Les populations ne réduisaient évidemment pas tout ratage judiciaire à un signe de Dieu : les spectateurs d’une exécution manquée pouvaient tout à fait comprendre dans la mort trop lente d’un pendu la maladresse du bourreau, ou voir dans l’écroulement de la potence un bois complètement pourri. Corrigeant tantôt une erreur judiciaire, sauvant tantôt le criminel sincèrement repenti, le miracle à la potence mis en vers ou en prose dans les vies de saint, ou mis en scène dans les mystères, fit longtemps partie des horizons du possible dans l’imaginaire et la culture des XIVe, XVe et XVIe siècles. La corde qui casse, ou le cadavre qui s’éveille dans le tombereau, portaient pour les spectateurs des exécutions leur propre signification.

Les miracles judiciaires semblent constituer un thème médiéval de l’hagiographie ; l’époque moderne n’abandonnera pas complètement sa mémoire mais l’adaptera au profit du roi : désormais le miracle judiciaire viendra dénoncer un coupable, mais jamais plus corriger une sentence de justice.

La décapitation

Source : Supplice de Cinq-Mars et de Thou à Paris (1642), gravure de Casper Luyken, XVIIe siècle, Paris, Bibliothèque nationale de France, Estampes, Pf6, tome IX, R 10041.

Alors que dans le Saint-Empire elle constituait le supplice des meurtriers, en France sous l’Ancien Régime, la décapitation était le châtiment réservé aux nobles, comme le soulignait l’adage si souvent cité : « En crimes qui méritent la mort, le vilain sera pendu et le noble décapité » (Loisel). Elle suscitait la plus grande attention des spectateurs et demandait de l’exécuteur, peu expérimenté en raison de la rareté des condamnations, la plus grande précision. En France, la décapitation s’effectuait à l’épée, le condamné se tenant à genoux sur l’échafaud. En Angleterre elle s’effectuait à la hache, la tête du condamné posée sur un billot.

Adversaires déclarés du cardinal de Richelieu, Cinq-Mars et de Thou furent décapités à Lyon en 1642 pour avoir conspiré avec les Espagnols. L’édition de 1665 des Histoires tragiques de François de Rosset ajoute le récit du supplice des deux complices.

L’exécution remarquable de Madame de Brinvilliers qui a esté condamnée à faire amande honorable devant Nostre-Dame, & de là conduite à la Grève, pour y estre Décollée & ensuitte jettée au feu, pour avoir empoisonné son Père, ses Frères, & quantité d’autres gens de Condition (1676)

Il faut mourir ma Sentence est renduë

Mais ce seul mot me rend toute esperduë

Me faut mourir dessus un échaffaut

C’est pour punir mes trop cruels deffauts

Source : Paris, Musée Carnavalet, estampe HIST PC 001 Ter G.

Immortalisée par un dessin préparatoire de Charles Le Brun, venu à son exécution pour y saisir les traits les plus vifs des passions humaines, la marquise de Brinvilliers fut décapitée en place de Grève en juillet 1676, et ses restes réduits en cendres, pour avoir empoisonné son père et ses frères. Sujet privilégié d’histoires tragiques et de canards sanglants, plus tard complice aux enfers de la Voisin, de l’épicier Desrues ou de la servante Jégado, la Brinvilliers est devenu un archétype de la criminelle poussée au crime par la débauche. Le cinéma et la bande dessinée continuent aujourd’hui d’en réécrire l’histoire.

Le confesseur de la Brinvilliers, le père Edme Pirot, laissa une relation très détaillée des dernières heures de sa pénitente, depuis la prison de la Conciergerie jusqu’à son supplice à la place de Grève. Le manuscrit du père Pirot est conservé à la Bibliothèque nationale de France, manuscrit français 10982.

« Je ne vis point que le bourau tastas le col pour prendre les mesures et trouver juste l’endroit où il pouvoit frapper. Il ne dit rien du tout à Madame de Brinvilliers ; elle se tenoit seulement la teste fort droite ; il la luy arracha d’un seul coup qui trancha si net qu’elle fut un moment sur le tronc sans tomber. Je fus mesme un instant en peine, croiant que le bourau avoit manqué son coup et qu’il faudroit frapper une seconde fois ; tout cela ne fut que d’un moment mais je le sentis ainsi dans un clein d’œil. Apparemment, dis-je à moi mesme en entendant ce bruit, voilà le coup qui le donne, cependant je vois encore cette teste qui ne tombe pas ; l’auroit-il bien manqué? Mais ma crainte fut courte et elle se dissipa : au mesme moment la teste tombant sur l’eschafaut fort doucement, en penchant un peu du costé gauche et le tronc devant, sur la buche qu’on avoit mit devant elle en travers. Je vis tomber cela sans effroy, en regardant d’un sang-froid d’un costé la teste qui ne fit pas un bond et qui jetta peu de sang et de l’autre le corps dont il n’en sortit pas beaucoup. Je dis sur l’heure un De profundis comme j’avois promis a la Dame. […] Le bourreau se tourna de mon costé, s’essuyant le visage et me disant d’abord, comme s’il eut de la complaisance pour son adresse : Monsieur, n’est-ce pas là un bon coup? Je me recommande toujours à Dieu dans ces occasions là. Or jusqu’à present il m’y a assisté. Il y a cinq ou six jours que cette Dame m’inquietoit et me vouloit dans la teste, et je luy feraiz dire ses messes. Je luy repondis plus de quelques mouvemens de teste que de paroles, et tout à l’heure il prit la bouteille qu’il avoit faît mettre dans la charette et en but, disant qu’il estoit fort altéré […] Il prit le corps habillé comme il estoit pour le descendre en bas et le mettre sur le bucher, avec la teste encore toute bandée ; j’aurois souhaité me pouvoir dans le moment tirer de la presse pour ne pas demeurer là quand on jetteroit le corps dans le feu, mais comme le bourau me vit dans le dessein de descendre il m’en empescha, et me dit qu’il falloit attendre quelque temps jusqu’à ce que la foule du monde fut un peu esclairée et que quand on pensoit la percer il me conduiroit luy mesme et metteroit en pays de sureté. Il descendit pour bruler le corps ; je demeurois sur l’eschafaut assez embarassé, ne regardant point du costé du bucher. Je passois encore un demi quart d’heure sur l’eschafaut, et le bourau trouvant la Grève assez esclairée, me vint prendre, me donna la main pour me faire descendre et me la tint touiours jusqu’à ce qu’il meut mis hors de la Grève. »

Le Maréchal de Biron exécuté à la cour de la Bastille de Paris, 1602

Source : Paris, Bibliothèque nationale de France, Estampes, Hennin 1244.

Le maréchal de Biron fut condamné à mort pour haute trahison et conspiration avec l’Espagne et exécuté dans la cour de la Bastille où il avait été enfermé. Le supplice en lieu clos était une mesure de grâce accordée par le roi.

Le mardi 30e juillet 1602 y eust en Grève, en la rue S.-Antoine et vers la Bastille, une incroiable multitude de peuple qui s’estoit transporté devant midi en ces lieux, croiant que l’exécution du Mareschal de Biron deust estre ce jour-là, et qui n’en partist que bien tard au soir, voiant bien qu’elle estoit sursise à un autre jour.

Comme cest homme estoit ainsi attentif aux choses de ce monde, hors de temps et de lieu, l’exécuteur entra dedans la chambre, et dit que l’heure se passoit et qu’il faloit aller, auquel ledit sieur de Biron respondit qu’on l’en devoit avertir. « Allons, allons », dit-il. […]

Comme il fut près de l’eschaffaut, ceux qui estoient là pour voir ce spectacle, qui estoient environ soixante-dix, aiant fait quelque bruit à son arrivée, il dit : Que font là tant de maraux et de gueux? qui les a mis là, et quel bruit font-ils? Et toutefois la vérité est qu’il n’y avoit là que d’honnestes gens. Puis il monta sur ledit eschaffaut, suivi des docteurs Magnan et Garnier, d’ung valet de garderobbe du Roy, qui lui avoit esté baillé pour le servir à la prison, et de l’exécuteur, lequel voulant mettre la main sur ledit sieur de Biron, il lui dit qu’il se retirast arrière de lui et se donnast bien garde de lui toucher d’autre chose que de l’espée ; qu’il lui dist seulement ce qu’il avoit à faire. Lors il despouilla son pourpoin, et le donna audit valet de garderobbe.

Après, le bourreau lui présenta ung mouchoir blanc pour le bander ; mais il prist le sien, lequel s’estant trouvé trop court, il demanda celui de l’exécuteur ; et, s’en estant bandé et mis à genoux, il se leva et desbanda aussistot, s’escriant : N’y a-t-il point de miséricorde pour moi? Et dit derechef au bourreau qu’il se retirast de lui, qu’il ne l’irritast point et ne le mist au désespoir, s’il ne vouloit qu’il l’estranglast et plus de la moitié de ceux qui estoient là présens, desquels plusieurs eussent voulu estre hors, voyant cest homme non lié parler de ceste façon. De là peu, il se remist à genoux et se rebanda, et tout incontinent se releva sur pied, disant vouloir encore voir le ciel, puisqu’il avoit si tost à ne le plus voir jamais, et qu’il n’y avoit point de pardon pour lui. Pour la troisième fois, il se remist à genoux et se banda, et, comme il portoit la main pour lever encore le bandeau, le bourreau fist son coup au mesme instant qu’il lui disoit qu’il ne lui trencheroit point qu’il n’eust dit son In manus.

Si le bourreau n’eust usé de ceste ruse, ce misérable et irrésolu homme s’alloit encore lever, et de fait il eust deux doigts offensés de l’espée du bourreau, comme il portoit la main pour se desbander pour la troisième fois. La tête tumba à terre, d’où elle fut ramassée et mise dans un linceul blanc avec le corps, qui le soir mesme fust enterré à S.-Paul.

Pierre de l’Estoile, Mémoires-Journaux.

Exécution en effigie

Source : Paris, Archives Nationales, AD III 5.

Lorsque la sentence de mort était rendue par contumace, ce qui arrivait souvent, le condamné était représenté par un mannequin de paille ou un tableau, qui était pendu, décapité ou livré aux flammes à la place du coupable en fuite. Sur les 347 condamnations à mort prononcées aux Grands Jours d’Auvergne en 1665, il y eut 324 exécutions en effigie. C’est évidemment la recherche de l’exemplarité des peines qui explique le mieux ces exécutions.

À notre connaissance, aucune figure ou tableau peint du condamné n’a été conservé et nous n’avons que quelques témoignages de contemporains pour en reconstituer la pratique. Les arrêts imprimés permettaient aussi d’en rappeler l’existence.

Il suffit de savoir que les assassinats, les meurtres, les enlèvements et les oppressions étoient les matières communes des jugements, et qu’il y avoit un si grand nombre de criminels qu’on en fit effigier un jour près de trente à la fois. Il faisoit beau voir dans la place des exécutions tant de tableaux exposés, dans chacun desquels un bourreau coupoit une tête. [Tout] le peuple par curiosité vint voir cette foule de criminels en peinture, qui mouroient sans cesse et ne mouroient point ; qui étoient prêts à recevoir le coup sans le craindre et qui ne cesseroit point d’être méchants en effet, tant qu’ils ne seront malheureux qu’en figure.

Mémoires de Fléchier sur les Grands-Jours d’Auvergne en 1665, Paris, Hachette, 1862, p. 274-275.