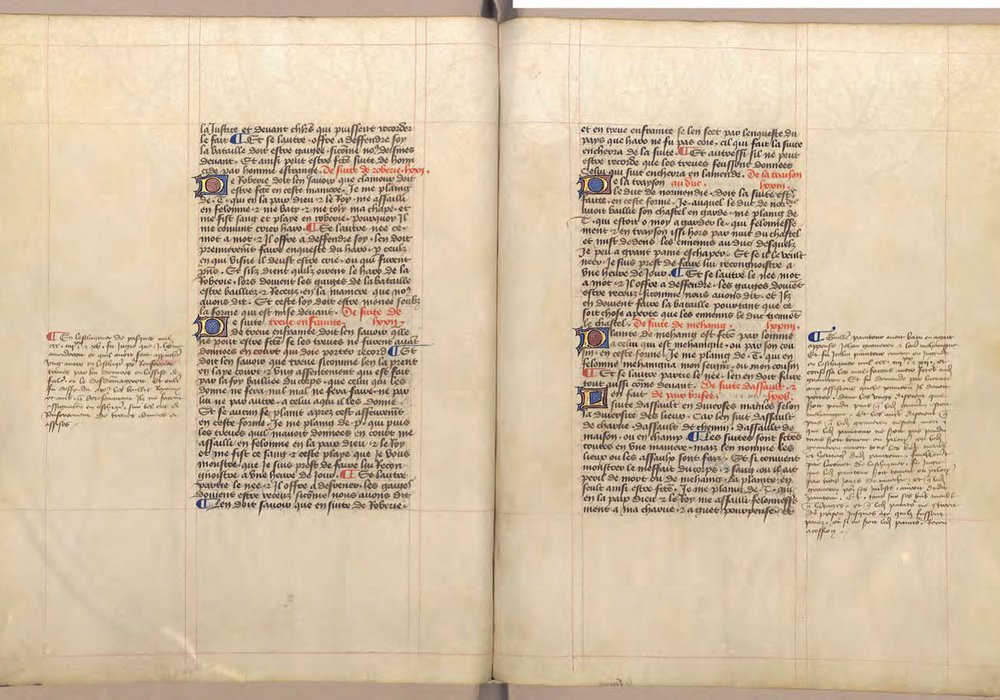

Livre des faiz Monseigneur saint Loys montrant des scènes de massacre en 1230 lors du siège de Chaource par les comtes de la Marche et de Bretagne en rébellion contre saint Louis et Blanche de Castille la régente, XVe siècle.

Source : Bibliothèque nationale de France, ms fr. 2829, fol. 9 v.

Qu'est-ce qu'un crime ?

Le crime est en France l’infraction la plus grave (assassinat, viol, vol avec usage d’une arme, etc.), au-delà de la contravention et du délit, la distinction entre crimes et délits datant du XVIIIe siècle.

Beccaria (Cesare Bonesana), Dei delitti e delle pene. 1786, Paris.

Source : Collections Bibliothèque municipale de Rouen

Le mot « crime », du latin « crimen » - chef d’accusation -, apparaît au XIIe siècle. Plusieurs mots renvoient alors à cette notion, grave transgression de la norme juridique d’un système social : méfaits, vilaines oeuvres, etc. Au Moyen Âge et à l’époque moderne, les pires crimes sont les « grandes causes », relevant de la haute justice : incendies, assassinats, faux-monnayage, actes de violence envers enfants et femmes enceintes, rapts de femmes, viols de vierges, etc.

Voltaire, Commentaires sur le Traité des délits et des peines. Par Cesare Bonesana Beccaria, 1766

Source : Collections Bibliothèque municipale de Rouen

La violence revêt alors un sens différent et la définition du crime est plus large qu’à notre époque : ainsi un vol pouvait être plus grave qu’un homicide, et le blasphème, la sorcellerie, l’hérésie, l’adultère, l’inceste, le sacrilège ou l’homosexualité étaient perçus comme des crimes, contrairement à nos jours, du

moins en France, où ils sont soit perçus comme des contraventions ou délits, soit ne relèvent plus de la justice. En effet, la notion de crime est relative, selon les époques et les territoires. Ainsi, des meurtres commis pour réparer un honneur outragé ne constituaient pas forcément une transgression pour les gens de l’époque moderne ou même du XIXe siècle. De même en France, l’avortement a été longtemps, du point de vue pénal, considéré comme un crime.

Grand coustumier du pays et duché de Normendie

Source : Archives départementales de Seine maritime, J 1117 et 28 F 2

Enfin, les crimes étant des atteintes à l’ordre public et aux intérêts de l’État, leurs auteurs étaient jadis « châtiés », c’est-à-dire soumis à un traitement - châtiment, du latin castus, pur – moral ou corporel plus ou moins violent pour les dissuader de récidiver. C’est l’italien Beccaria, avec son traité Des délits et des peines (1764) traduit et commenté par Voltaire, qui fonde le droit pénal moderne en privilégiant la proportionnalité de la peine au délit, et condamne la peine de mort et la torture. Il prône le système des amendes à la place des châtiments pour les petits délits et contraventions.

Grand coustumier du pays et duché de Normendie

Source : Archives départementales de Seine maritime, J 1117 et 28 F 2

Passages sur l’emprisonnement des gens, le bannissement des malfaiteurs, les meurtres, les vols, les trahisons du duc et liste des amendes pécuniaires de réparation dues entre simples personnes selon les crimes et délits commis (un coup de poing 12 deniers, prise à la gorge à 1 main 5 sous, prise à la gorge à deux mains 10 sous, simple plaie 36 sous, plaie à la tête au-dessus des dents 72 sous, bras ou jambes rompus 4 livres, etc.), XIVe et XVe siècles.

Grand coustumier du pays et duché de Normendie

Source : Archives départementales de Seine maritime, J 1117 et 28 F 2

Carte des 7 bailliages de la province de Normandie, 1751

Source : Archives départementales de Seine maritime, 51 Fi 27

La justice sous l'Ancien Régime : quelques repères

Jusqu’à la Révolution, la justice royale coexiste avec les juridictions seigneuriales tant laïques qu’ecclésiastiques, celles-ci n’existant qu’avec l’accord du roi.

La justice seigneuriale intervient pour les délits et conflits locaux. On distingue haute, moyenne et basse justice, seuls les seigneurs hauts justiciers pouvant intervenir pour les crimes et délits les plus graves passibles de peine de mort. Ces justices perdureront jusqu'à la Révolution française, avec une perte d'influence constante à partir du XIIIe siècle.

La création par la royauté du Parlement de Normandie (1515) et des présidiaux (1552) aboutissent à la hiérarchie judiciaire suivante dans la province : Parlement de Normandie, présidiaux, bailliages, vicomtés, prévôtés et sergenteries, hautes justices seigneuriales, etc.

Le roi désigne des baillis dans le Nord et des sénéchaux dans le Sud pour le représenter. Leurs domaines d'intervention sont variés et concernent aussi bien la préservation de l'ordre public comme des missions de sûreté, des arrestations ou la réglementation du commerce. Les baillis s'entourent de lieutenants chargés des enquêtes et se sédentarisent pour créer des bailliages.

Registre des amendes infligées par l’officialité de Rouen, inconduite de clercs, 1424-1425.

Source : Archives départementales de Seine maritime, G 249

Le Parlement de Normandie, établi à Rouen, a comme ressort le territoire normand de Dieppe au Mont-Saint-Michel et de Cherbourg au Vexin normand. Il a à la fois un rôle politique en enregistrant ou non les lois, un rôle juridictionnel en rendant la justice et un pouvoir réglementaire en rendant des arrêts et règlements

Le roi intervient également directement par le biais de lettres royales. Ces lettres permettent de modifier la situation juridique d'une personne : ainsi, les lettres de rémission accordent une grâce et les lettres de cachet peuvent conduire un individu en prison sans procès.

L’officialité est le tribunal de l’évêque. Les juges ecclésiastiques, appelés officiaux, appliquent le droit canon. Ils sont ainsi compétents pour les dispenses de consanguinité ou d’annulation de mariage. Ils jugent également les causes temporelles impliquant des clercs.

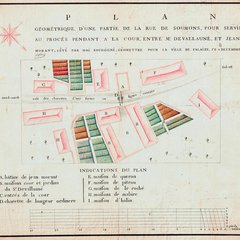

Plan géométrique de la rue de Soumons, à Falaise pour servir au procès à la cour. 8 décembre 1787

Source : Archives départementales de Seine maritime, 12 Fi 405

A partir du XVIe siècle, l’État montre une volonté politique de contrôler les comportements déviants. L’ordonnance de Blois distingue en mars 1498 la procédure civile et la procédure extraordinaire ou criminelle ; l’ordonnance de Villers-Cotterêts en août 1539 et l’ordonnance de Saint-Germain-en-Laye en 1670 visent à une simplification des étapes du procès criminel.

La justice criminelle est secrète. La Cour n’entend pas les témoins, mais dispose des procès-verbaux réunis dans un dossier. Il n’y a pas de défense, et donc pas de plaidoirie. L’accusé est seul devant des juges tout-puissants.

Une Chambre du parlement de Normandie est spécialisée dans la procédure criminelle : la Tournelle, créée en 1519. Au « petit criminel », elle condamne à des amendes ou réparations civiles ; au « grand criminel », elle instruit les affaires dont la gravité l’amène à prononcer des peines infamantes ou afflictives.

Sacs de procédure, XVIIIe siècle

Source : Archives départementales de Seine maritime, 1 B 5695

La procédure criminelle s’y déroule en deux phases : l’instruction suivie du jugement. Les faits sont établis par le lieutenant criminel du bailliage ou de la sénéchaussée qui se rend sur les lieux, recherche les pièces à conviction et les témoins. Il communique alors un dossier écrit au procureur du roi qui décide du sort de l’accusé.

Le règlement de l’affaire dit « à l’extraordinaire » entraîne la confrontation de l’accusé aux témoins. Le suspect est interrogé par la Chambre criminelle, sur la sellette, petit siège inconfortable qui le place en position d’infériorité devant ses juges. L’accusé est parfois soumis à la question, avant et après la sentence. La condamnation est susceptible d’appel devant la Chambre criminelle, de plein droit pour les peines afflictives ou infamantes.

La torture des brodequins. Gravure, vers le XVIIIe siècle

Source : Archives de la Préfecture de police de Paris

Au XVIIIe siècle surtout, des voix s’élèvent pour contester la valeur d’une vérité obtenue sous la contrainte. De fait, de nombreux suspects, innocents ou coupables, n’avouent pas ou ne donnent pas le nom de leurs complices à l’épreuve de la torture. Précédant de peu la réforme judiciaire de la Révolution, Louis XVI abolit la question préparatoire en 1780 et la question préalable en 1788. La Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen entérine le combat des philosophes des Lumières.

Hans Spiess torturé à Willisau pour lui faire avouer l’assassinat de sa femme. Enluminure dans la Chronique lucernoise de Diebold Schilling, 1503

Source : Burgerbibliothek de Lucerne

La torture en question

Le recours à la torture judiciaire, alors appelée « question », apparaît dès la fin du XIIIe siècle sur le modèle emprunté à l’Église avec l’Inquisition. Étonnamment à nos yeux, la torture s’inscrit dans une procédure qui se veut plus favorable à l’accusé. Dans la procédure criminelle, qui seule l’autorise, elle est envisagée dans le but de rechercher la vérité et non de punir l’accusé. La torture est autorisée à deux fins sous l’Ancien régime. La question dite préalable intervient chez l’accusé pour lui soutirer un aveu. La question dite préparatoire est appliquée sur le condamné à mort, avant son exécution pour qu’il donne le nom de ses complices.

Les usages de la torture sont locaux. Tandis qu’on préfère les brodequins et l’eau à Paris, à Rouen, on applique les grésillons, sorte de tenaille sur les pouces de l’accusé qui est soulevé de terre les mains dans le dos. Puis on prolonge avec les flûtes qui meurtrissent les jambes.

Gravure représentant un condamné mis au pilori. Coutumes de Toulouse, 1295-1297

Source : Bibliothèque Nationale de France

Les pénitences publiques

Les pénitences publiques permettent de punir le coupable, mais aussi d’éviter la propagation de comportements jugés inacceptables, en faisant un exemple. Avant d’être mis à mort ou exilé, le condamné doit faire « amende honorable », c’est-à-dire expier sa faute devant la communauté réunie ; il est escorté de sergents et de crieurs publics. Le pilori est un poteau de bois situé sur la place d’une ville : on y attache un condamné pour qu’il soit humilié par la foule en expiation de son crime, pendant plusieurs heures, voire quelques jours.

L’exposition publique est aussi une sorte d’expiation. « Mis au carcan » ou « à l’échelle », le condamné peut ainsi rester plusieurs heures attaché. Une autre pratique consiste à lui faire porter une mitre où sont mentionnés ses crimes ; de plus, les maquerelles sont juchées sur un âne, la tête vers la queue. Les adultères doivent courir nus sous les quolibets de la populace et la flagellation des sergents.

Gravure représentant la promenade à rebours de Jeanne Moyon. 1750

Source : Archives nationales, AD III 7

Jeanne Moyon est juchée sur un âne à reculons, portant un écriteau sur lequel est mentionné « maquerelle publique », et ainsi promenée par la ville avant d’être fouettée et marquée de la lettre M pour Maquerelle.

Gravure représentant un coupable faisant amende honorable, Coutumes de Toulouse, 1295-1297,

Source : Bibliothèque Nationale de France

Le bannissement, moins coûteux, est probablement la punition la plus répandue. Il châtie ceux qui compromettent la paix publique, ainsi que les voleurs récidivistes. Il s’accompagne d’un « chemin de honte » pendant lequel un crieur clame les forfaits du condamné ; des haltes sont observées pour la flagellation du coupable; à la fin celui-ci est expulsé, quelques années ou bien définitivement et ses biens sont confisqués.

Voué à une errance perpétuelle, il fait désormais partie des laissés pour compte, vagabonds et mendiants de toutes sortes, anciens combattants et bandes organisées, pour la plupart des criminels consommés. Des masses d’exclus se traînent ainsi d’une ville à l’autre, cherchant désespérément à survivre, suscitant la méfiance et la peur.

Scène de marquage au fer. Coutumes de Toulouse, 1295-1297

Source : Bibliothèque Nationale de France

Les marques physiques distinctives

Les châtiments corporels précèdent souvent l’exil des condamnés, et permettent de les surveiller étroitement. Ainsi, ils ne peuvent revenir dans leur ville avant que l’interdiction ne soit levée, et l’accès aux autres villes est malaisé ; si la marque est visible, elle peut engendrer une forte méfiance. Ces peines afflictives sont spécifiques à des crimes précis, dont les plus graves sont le blasphème, le sacrilège, l’hérésie, la sorcellerie et le suicide.

Jusqu’au XVIIIe siècle, la marque au fer pouvait être appliquée sur l’épaule, le front ou la joue, sous la forme d’une fleur de lys. À partir de 1810 ; ce sont des lettres informant sur la condamnation : T pour travaux forcés, F pour faussaire, ainsi que le numéro du département où siège la Cour qui a rendu le jugement.

Un voleur essorillé. Coutumes de Toulouse, 1295-1297

Source : Bibliothèque Nationale de France

Celui qui critique l’autorité politique ou religieuse, ou celui qui s’est rendu coupable de fausses dénonciations écope d’une amende ; à la suivante, il encourt une première mutilation et ses lèvres sont incisées ; puis c’est sa langue qui est fendue ou percée avec un fer rouge.

Le voleur est essorillé : on lui coupe l’oreille ! S’il récidive, il encourt la même punition ; en effet, on peut tout aussi bien trancher la partie supérieure du lobe que sa partie inférieure.

L’ablation du poing. Coutumes de Toulouse, 1295-1297

Source : Bibliothèque Nationale de France

À l’origine, c’est le membre coupable qui est châtié : le violeur est castré, le voleur est amputé ; qui « coupera ou ôtera membre à autrui » perdra le poing ou règlera une très lourde somme ainsi qu’un dédommagement au blessé. Les voleurs sont essorillés ; les sacrilèges sont souvent punis du poing coupé, peine parfois suivie de la condamnation au bûcher.

La loi du talion impose de subir la même peine que celle infligée à la victime ou, au demeurant, d’acquitter une amende et un dédommagement. Ce sont surtout les voleurs d’objets sacrés qui ont le « poing coupé ».

La langue percée ou la lèvre fendue, dans « Le livre des faits Monseigneur St louis ». XVe siècle

Source : Bibliothèque Nationale de France

Celui qui a commis un crime de parole – blasphème, critique de l’autorité politique ou religieuse ou encore dénonciation calomnieuse d’un voisin – peut se voir condamner à avoir les lèvres incisées ou la langue fendue par un fer chauffé à blanc.

Peu à peu, la flétrissure tend à remplacer les mutilations. Les motifs de ces marques varient selon le crime : une fleur de lys, ou encore une ou plusieurs lettres signifiant la condition du coupable (V pour un voleur, M pour un mendiant, GAL pour un galérien) ; elles sont apposées sur le front, l’épaule ou la joue. Ainsi, la marque au fer devient comme une sorte de casier judiciaire indélébile.

Enfin, la condamnation du suicide est communément admise et ce, dés le VIe siècle ; outre l’absence de sépulture chrétienne, la dépouille est également soumise aux marques d’infamie.

Le supplice de la roue. Estampe, XVIIe siècle. Musée d’Unterlinden à Colmar

Source : © Réunion des Musées Nationaux

De mort lente

Sous l’Ancien régime, l’exécution est publique, souvent près du lieu du crime, sur une place fréquentée comme le marché. Envisagée comme le moyen d’effrayer et de dissuader de commettre un crime, la mort est lente et mise en scène.

Le choix du mode d’exécution est indiqué par le juge dans la sentence. Ce choix dépend de la catégorie sociale mais surtout du type de crime commis. En rapport avec le nombre de procès, peu de personnes sont condamnées à mort.

Les modes d’exécution

La décapitation, réservée aux nobles, n’est pas systématique. En effet, lors d’un crime d’origine politique ou d’honneur, le condamné peut subir le supplice de la roue, voire l’écartèlement. La pendaison est la peine la plus commune, elle concerne surtout les voleurs.

Le bûcher concerne les personnes accusées d’hérésie mais aussi de sorcellerie, d’homosexualité et les criminels. Le condamné au supplice de la roue, rompu vif, est le plus souvent un voleur ou un criminel. Il est attaché sur une croix et l’exécuteur lui frappe les bras et les jambes avec une barre de fer afin de lui briser les os, en terminant par l’estomac. Selon les souhaits du juge, il peut être étranglé après un ou deux coups. Ensuite, l’exécuteur place le corps sur une roue, bras et jambes pliées, le visage vers le ciel où le condamné peut agoniser de longues heures.

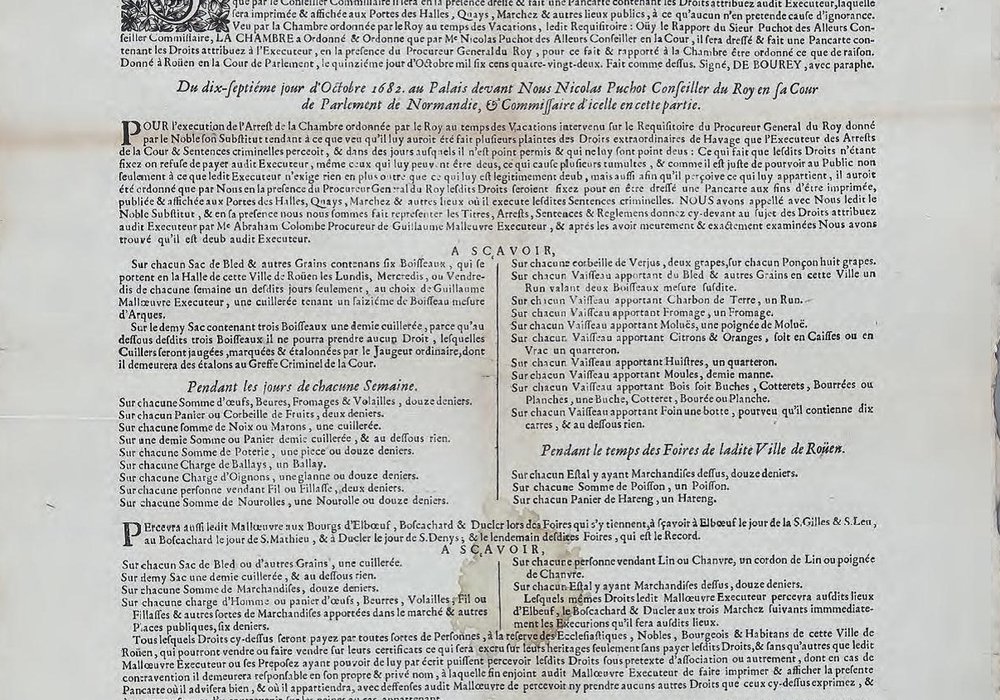

Affiche indiquant les droits de havage ou havée attribués aux exécuteurs des sentences criminelles, 17 octobre 1682

Source : Archives départementales de Seine maritime, 1 B 5837

Le bourreau, une condition peu enviable

Très souvent à l’écart du centre-ville, les bourreaux vivent dans des conditions plutôt difficiles. Le droit de havage ou havée leur a été accordé par le roi pour leur assurer des subsistances en nature. À Rouen, Les Féray sont bourreaux de père en fils jusqu’au début du XIXe siècle.

Le droit de havage permet aux bourreaux de se servir sur les foires et marchés en matières premières (céréales, fruits, oeufs, légumes, pain, etc.) et autant que la main peut en contenir. Le roi en fixant les modalités du droit de havage cherche à éviter les excès.

Graffiti de condamné sur les murs du Manoir du Catel, Ecrettevillelès- Baons Époque moderne

Source : Cliché C. Beudaert

La grâce

La grâce intervient sous forme de lettre de rémission accordée par le roi. Une particularité normande, le privilège dit de la Fierté de Saint-Romain permet au chapitre cathédral de Rouen de gracier un condamné à mort une fois par an.