La loi du 19 mars 1946 érige les colonies de la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion en départements français. Par la suite, un décret du 24 décembre 1947 déclare applicable dans ces départements la législation hexagonale en matière pénale et de procédure pénale : la prison coloniale de Basse-Terre devient donc officiellement une maison d’arrêt dont la gestion relève du ministère de la Justice.

Mais il n’existe pas en Outre-Mer une direction de circonscription pénitentiaire comme dans l’Hexagone qui permette d’assurer une liaison entre les établissements et l’administration centrale. Les établissements sont donc directement rattachés à la direction de l’administration pénitentiaire. Cette gestion à distance s’avère très compliquée : les courriers peuvent subir des retards et, en raison de leur coût, les inspections ne sont effectuées qu’en « cas où le fonctionnement des établissements s’avère défectueux ». Dans tous les autres cas de figure, ce sont les préfets ou des magistrats qui sont chargés de les effectuer sur place. Ce contrôle indirect rend ainsi « malaisé une appréciation exacte de l’organisation du service, de la répartition des tâches, de la valeur professionnelle des agents et des besoins en personnel. » La direction de l’administration pénitentiaire rencontre donc beaucoup de difficultés pour connaître la situation de ses établissements ultramarins et pour parvenir à répondre à leurs besoins spécifiques.

Pour faciliter le contrôle des établissements pénitentiaires guadeloupéens, ils sont placés à partir de 1950 sous la coordination du directeur de la maison d’arrêt de Basse-Terre. Il a la charge de correspondre avec la direction de l’administration pénitentiaire et de lui faire remonter les problèmes rencontrés sur place. Il dirige les trois maisons d’arrêt de la Guadeloupe situées respectivement à Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et sur l’île de Saint-Martin. Le statut de Basse-Terre est toutefois particulier : elle est la seule à recevoir toutes les catégories de détenus et fait ainsi office de maison d’arrêt et de maison centrale. Pointe-à-Pitre n’accueille que des prévenus et des condamnés à de courtes peines d’emprisonnement tandis que Saint-Martin (qui est désaffectée en 1966) sert de point de transit pour les prévenus de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy avant leur transfert en Guadeloupe.

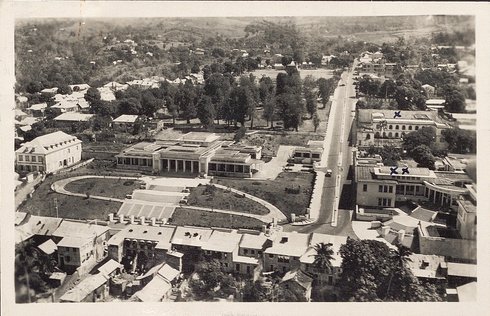

3. La maison d’arrêt de Basse-Terre

Plan du chapitre

Des établissements guadeloupéens toujours isolés

La seule maison centrale qui existait aux Antilles (ou qui était considérée comme telle) était celle de Saint-Pierre, en Martinique. Mais elle a été détruite en 1902 à la suite de l’éruption de la montagne Pelée. C’est donc la maison d’arrêt de Fort-de-France qui a été requalifiée maison centrale pour la Martinique. Cette situation ne posait pas véritablement de problèmes, que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique, car les trois catégories de condamnés à de longues peines, à savoir les condamnés à la réclusion, à la transportation et à la relégation, étaient adressés au bagne colonial de Guyane.

Mais le processus d’abolition du bagne colonial qui débute en 1938 entraîne la suspension des convois antillais en direction de la Guyane en février 1946. À compter de cette date, la maison d’arrêt de Basse-Terre est donc contrainte d’héberger jusqu’au terme de leur peine les réclusionnaires, les condamnés aux travaux forcés et les relégués guadeloupéens. Ces détenus, au profil beaucoup plus lourd que ceux condamnés à de courtes peines d’emprisonnement, doivent rester de longues années derrière les barreaux. Ce qui entraîne une surpopulation carcérale très importante et de graves difficultés de gestion pour les agents. Il est effectivement impossible, pour des raisons de coût, de transférer ces condamnés vers l’Hexagone. Il n’est pas non plus possible de les transférer vers la maison centrale de Fort-de-France qui connaît elle-aussi une importante surpopulation carcérale. En 1963, Basse-Terre accueille 38 condamnés à des peines d’un an d’emprisonnement, 40 réclusionnaires, 10 relégués et 3 condamnés aux travaux forcés. Cette situation perdure et le directeur de l’établissement signale en 1969 que les dortoirs de son établissement n’offrent qu’une surface de 1,30 m² par détenu, alors que la norme devrait être de 5 m² selon lui. D’après cette base, il considère que le nombre maximal de détenus accueillis ne devrait pas dépasser 84. Or, il est de 155 au mois de mai 1969…

L’héritage colonial

Outre qu’elle n’est absolument pas dimensionnée pour accueillir des condamnés à de longues peines, Basse-Terre est sous-équipée : elle ne dispose d’aucune salle de classe, ni de salle d’activités dites récréatives. Seule la chapelle d’une surface de 54 m² est utilisée comme salle de classe pour les mineurs qui ont également droit à un terrain de sport. La seule occupation disponible est donc le travail qui s’effectue dans le quartier des ateliers situé à l’écart de la détention. Il comporte six salles où les détenus confectionnent des tenues pénales et des matelas pour l’établissement, des meubles, des tapis en vétiver et des objets en écailles de tortue (bracelets, peignes, coupe-papiers, colliers, etc.) L’établissement dispose d’un « bureau de vente » dans lequel le public extérieur peut venir acheter cet artisanat. Beaucoup de détenus sont également employés dans des corvées extérieures. Mais en quittant seuls l’établissement pour rejoindre leurs employeurs, certains provoquent des incidents comme le déplore le directeur : « Les travaux à l’extérieurs ont donné lieu à de multiples incidents. Les détenus non surveillés ont quitté les chantiers, sont allés rapiner, se sont enivrés, ont causé du désordre. Ils sont parfois allés à des distances relativement importantes pour menacer des personnes qui avaient témoigné contre eux lors de leur procès. Ces faits ont motivé des plaintes ; […] » Le directeur réorganise donc les corvées en 1953 et impose qu’elles soient composées désormais de six à dix détenus et qu’elles soient systématiquement placées sous la supervision d’un surveillant.

En parallèle, l’administration pénitentiaire a hérité en 1947 d’un établissement très vétuste et d’un personnel peu formé, comme le constate le directeur de Basse-Terre dans le premier rapport d’ensemble qu’il adresse au ministre de la Justice en 1969 : « Le régime colonial a légué à l’administration pénitentiaire des bâtiments insuffisants, inadaptés et vétustes et un personnel […] qui a encore beaucoup à apprendre. De plus, cette situation de fait n’a fait que s’aggraver par l’affectation de fonctionnaires insuffisants et indisciplinés, souvent peu valables. » Parmi ce personnel figurent notamment des surveillants militaires du bagne de Guyane reclassés aux Antilles : « Ces anciens agents du bagne sont inexpérimentés, plein de préjugés, partisans de la manière forte. L’un est alcoolique invétéré, l’autre toujours malade. Celui-ci ne fraie pas avec ses collègues locaux, celui-là vit avec une créole. Ils sont les représentants de ces “petits blancs” dont la présence n’est guère souhaitable Outre-Mer. » En outre, Basse-Terre a été très mal entretenue, l’hygiène y laisse grandement à désirer, elle ne dispose pas d’infirmerie et le régime de la pistole y est toujours appliqué alors qu’il est totalement tombé en désuétude en métropole depuis 1939 : « […] en rentrant, on est frappé par l’état de malpropreté des lieux : boîtes de conserve, peaux de bananes et d’oranges, déchets de toute sorte… Un détenu, me voyant me diriger vers les W.C. situés à l’entrée de l’établissement, s’est précipité pour m’avertir que la cuvette était pleine d’excréments. Je constatai qu’il n’exagérait pas. » Cette situation entraîne de multiples plaintes de la part des détenus qui adressent des suppliques au ministre de la Justice pour dénoncer leurs conditions de détention.

Face à cette situation, l’administration pénitentiaire projette de construire une véritable maison centrale en Guadeloupe. En 1962, elle jette son dévolu sur un terrain (au lieudit « La Jaille ») situé à une dizaine de kilomètres de Pointe-à-Pitre. Mais faute de budget suffisant, la vente échoue. Le directeur de Basse-Terre n’a alors pas d’autre choix que de préconiser des travaux à faire réaliser en urgence. Ceux-ci sont promptement engagés au début des années 1970 et permettent d’améliorer quelque peu le sort des détenus. Les dortoirs des quartiers A et B sont réaménagés et de nouveaux bâtiments sont construits : un quartier pour mineurs, une salle de classe pour adultes, deux dortoirs supplémentaires, un centre de semi-liberté, un bâtiment pour les services généraux, etc. Surtout, un bâtiment d’une superficie de 160 m² au sol est édifié en 1976 : il dispose de deux étages et offre 41 places de détention : 13 cellules individuelles au rez-de-chaussée et sept cellules de quatre places au premier étage. Le second étage accueille une chapelle, une salle de spectacle, une salle de classe et une salle de réunion. Ce nouveau bâtiment permet de faire passer la capacité théorique de l’établissement à 180 places.

Les émeutes de « Mé 67 »

En 1967, sur fond de revendications politiques autonomistes, la Guadeloupe est en proie à des évènements insurrectionnels que relate l’avocat guadeloupéen Félix Rodes dans son ouvrage Liberté pour la Guadeloupe. Le 20 mars 1967, un propriétaire Blanc de Basse-Terre lâche son chien sur un cordonnier Noir infirme qui répare des chaussures en face de son magasin. Cette agression raciste entraîne trois jours d’émeute à Basse-Terre. Puis au mois de mai suivant, des ouvriers du bâtiment manifestent à Pointe-à-Pitre pour obtenir une augmentation de salaire. La manifestation dégénère et entraîne à nouveau trois jours d’émeute, du 26 au 28 mai. Le bilan de la répression policière est terrible : il aurait été de huit morts parmi les manifestants selon les autorités de l’époque. Mais en 1985, le ministre de l’Outre-Mer, Georges Lemoine, sur la base d’archives du renseignement avance le chiffre de 87 victimes. 58 émeutiers de « Mé 67 » sont incarcérés à la maison d’arrêt de Basse-Terre au moment où une délégation parlementaire visite l’établissement. Ils découvrent que parmi les députés figure le député communiste Maurice Quettier. Tous entonnent alors en créole la chanson « Allons au-devant de la vie ». L’administration pénitentiaire parvient ensuite à saisir dans un dortoir les paroles de cette chanson qu’elle reproduit dans un rapport :

« Debout Guadeloupe

« Le voue nou te dans l’esclavage

« yo di Chelcher libéré nou

« moi je di nou vou cé couillonade

« fo nou sacrifier vie en nou

« Face au tyran

« Face au fusil

« Debout Guadeloupe

« Que le sang des victimes honore nos poitrines.

« La liberté cé le travail

« pou tou nègres maite à case yo

« mai blancs di nègres ces des canailles

« yo fou nou fusil et la jol

« Face au tyran

« Face au fusil

« Debout Guadeloupe

« Que le sang des victimes honore nos poitrines.

« De la paix et la foie (sic) communiste

« nou ké préparer le chemin

« an nou chasse tou les racisses

« et construit le monde de demain. »

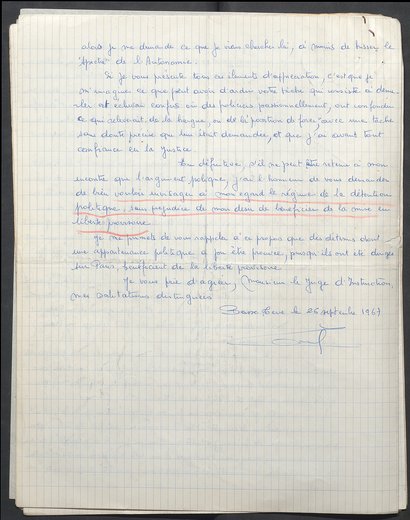

Certains détenus entament le 21 juillet 1967, à la veille du jour anniversaire de la naissance de Victor Schoelcher, une grève de la faim pour obtenir l’application du régime spécial ou politique prévu à l’article D. 490 et suivants du Code de procédure pénale. Ce régime permet notamment aux détenus de bénéficier d’un quartier réservé à l’écart des détenus de droit commun. Pour pouvoir l’obtenir, ils rédigent depuis l’hôpital Saint-Hyacinthe où ils sont hospitalisés des requêtes auprès du ministre de la Justice. Mais ces demandes n’aboutissent pas car la maison d’arrêt de Basse-Terre est surpeuplée et il est impossible, faute de locaux disponibles, de parvenir à les isoler.

L’éruption du volcan de la Soufrière

La situation géographique de la maison d’arrêt de Basse-Terre l’expose à des aléas climatiques extrêmes. Elle est ainsi régulièrement soumise au cours de son histoire à des ouragans qui l’endommagent gravement. En outre, elle est accolée au volcan de la Soufrière. À l’instar de la maison centrale de Saint-Pierre qui a été détruite par l’éruption de la montagne Pelée en 1902, la maison d’arrêt de Basse-Terre doit faire face en 1976 à une éruption volcanique qui fait craindre sa disparition. Après une importante activité sismique survenue au cours de l’année 1975, la Soufrière connaît une forte explosion le 8 juillet 1976, entraînant des jets de cendres et de roches. La situation s’aggrave au mois d’août suivant et les autorités redoutent une éruption équivalente à celle de la montagne Pelée. Malgré les dénégations du célèbre volcanologue, Haroun Tazieff, le préfet de la Guadeloupe ordonne l’évacuation de tout le sud de l’île, soit près de 70 000 personnes. Suite au déclenchement du plan ORSEC éruption, l’administration pénitentiaire organise le 31 mars 1976 le transfert de tous les détenus de la maison d’arrêt de Basse-Terre vers la maison d’arrêt de Pointe-à-Pitre et la maison centrale de Fort-de-France. Le danger d’une éruption ayant été écarté peu après, l’établissement rouvre au mois de décembre suivant et 27 détenus incarcérés à Pointe-à-Pitre y sont reconduits. La situation est néanmoins différente pour les 30 détenus incarcérés en Martinique : leur retour par avion est très progressif et ne s’achève qu’au mois de mai 1977. Ce qui entraîne d’importants problèmes de gestion pour les agents de la maison centrale de Fort-de-France dont l’effectif atteint 270 personnes en janvier 1976, alors que l’établissement ne compte que 150 places théoriques…

Une nouvelle maison d’arrêt pour Basse-Terre

Loin de s’améliorer, la situation de la maison d’arrêt de Basse-Terre ne cesse de se dégrader par la suite. En 1987, son directeur signale que l’établissement accueille 269 détenus, dont 16 sont obligés de dormir sur des matelas posés au sol. Plus tard, en 2010, le contrôleur général des lieux de privation de liberté condamne les conditions d’incarcération particulièrement indignes de l’établissement : « Cette prison est d’un autre temps. Les personnes détenues y sont entassées dans des dortoirs dans des conditions de détention dégradantes et inhumaines ». Toutefois, ce contexte n’est pas propre qu’à la Guadeloupe et ce sont tous les établissements pénitentiaires ultramarins qui connaissent le même type de situation dans les années 1980-1990. Au 1er mars 1987, ils présentent des taux de suroccupation très élevés : 206 % et 192 % à Saint-Pierre et Saint-Denis de La Réunion, 194 % à Cayenne, 176 % à Fort-de-France, 175 % à Basse-Terre et 123 % à Pointe-à-Pitre. Sous-dotés en personnel et très délabrés, ils font l’objet d’un programme immobilier pour les remplacer établi par l’administration pénitentiaire. Ce programme est notamment mis en œuvre par une mission Outre-Mer créée en 1990 qui est constituée d’un directeur régional et de trois agents. En 1996, l’ouverture du centre pénitentiaire de Baie-Mahault en Guadeloupe permet tout à la fois de fermer la maison d’arrêt de Pointe-à-Pitre et de soulager celle de Basse-Terre. Outre un quartier maison d’arrêt, ce nouvel établissement compte un quartier pour mineurs et un centre de détention, ce qui permet d’y transférer des détenus condamnés à de longues peines. Puis une somme de 800 millions de francs est inscrite au budget de l’administration pénitentiaire en loi de finances rectificative 2000 pour lancer un nouveau programme de construction des maisons d’arrêt de Lyon, Nice et Basse-Terre. Il aboutit à la reconstruction de Basse-Terre qui est organisée en deux phases : la première est la création d’une extension de l’établissement débutée en 2020 et achevée en 2025 ; puis, suite au transfert des personnes détenues dans ce nouveau quartier d’hébergement, l’ancienne maison d’arrêt sera détruite pour être reconstruite. La livraison du nouvel établissement, prévue à l’horizon 2028, permettra de disposer à terme d’un établissement de 200 places pour une surface totale de plancher de 14 120 m².