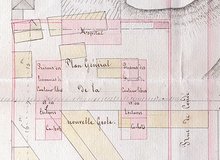

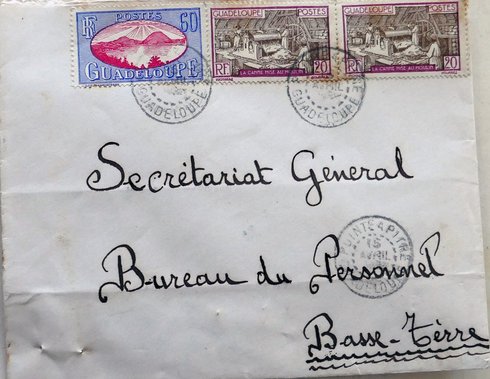

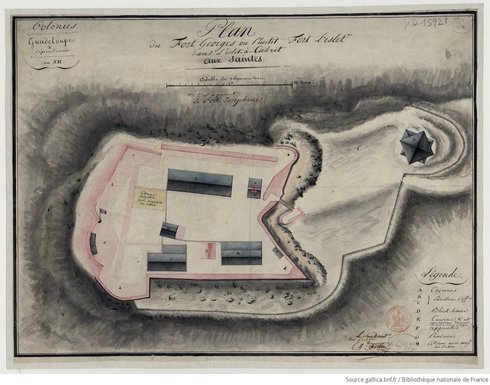

L’arrêté portant règlement sur la police des prisons du 26 décembre 1868 désigne la prison de Basse-Terre non plus comme une geôle, mais comme une « prison coloniale ». À cette époque, les prisons coloniales en Guadeloupe se situent à Basse-Terre, Pointe-à-Pitre, Grand-Bourg (Marie-Galante), aux Abymes et à l’Ilet-à-Cabri. Celles de Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Grand-Bourg sont des maisons d’arrêt et de justice, c’est-à-dire des établissements destinés à l’incarcération des prévenus et des accusés (hommes, femmes et enfants) ainsi que des condamnés entre un mois et un an d’emprisonnement. Basse-Terre comprend en outre une maison d’éducation correctionnelle pour des jeunes filles de moins de seize ans tandis que celle des Abymes est réservée aux jeunes garçons. Plus tard, l’arrêté portant modification des arrêtés sur le service des prisons du 11 septembre 1905 fait évoluer sa composition : Basse-Terre reçoit désormais tous les jeunes détenus auxquels il a été fait application des articles 66 et 67 du Code pénal. Enfin, les condamnés à plus d’un an de prison, à la réclusion et aux travaux forcés sont incarcérés dans la maison centrale de force et de correction des Saintes, située sur l’Ilet-à-Cabri. Le personnel de la prison coloniale de Basse-Terre est composé d’un régisseur et de gardiens-chefs qui sont nommés par le gouverneur sur la proposition du directeur de l’intérieur. Les gardiens et les autres agents de l’établissement sont nommés par le directeur de l’intérieur lui-même. Ainsi, la prison n’est pas gérée par l’administration pénitentiaire hexagonale, c’est-à-dire par le ministère de l’Intérieur jusqu’en 1911, puis par celui de la Justice après cette date. Il est géré par le gouverneur de la colonie qui relève du ministère des Colonies. Et c’est le directeur de l’intérieur, qui lui est directement subordonné, qui est chargé de la gestion du régime intérieur et de l’administration des prisons coloniales. La direction de l’intérieur en Guadeloupe est constituée d’un secrétariat général et de plusieurs bureaux : l’administration pénitentiaire relève du chef de bureau chargé du service des prisons.

2. La prison coloniale de Basse-Terre

Plan du chapitre

Des établissements guadeloupéens isolés

Un régisseur dirige la prison coloniale de Basse-Terre et tous les agents sont directement placés sous son autorité. Il loge ainsi que les gardiens à l’intérieur de la prison. Au 31 janvier 1942, elle compte 14 agents, dont six sont titulaires et huit sont auxiliaires. Toutefois, sur cet effectif, seulement quatre assurent la garde de jour et de nuit de la prison. Tous les autres sont chargés d’encadrer des corvées de détenus travaillant sur différents chantiers à l’extérieur (champ d’Arbaud, square Pichon, atelier des travaux publics, etc.) La tenue de service en semaine des gardiens est composée d’un dolman colonial à col droit en toile kaki, un pantalon long de même toile et un casque colonial. L’insigne est composé d’une étoile à cinq branches en métal blanc aux écussons en drap noir posée au col du dolman. Au bras gauche, les gardiens portent un brassard en drap rouge avec au centre deux clés entrecroisées en drap jaune.

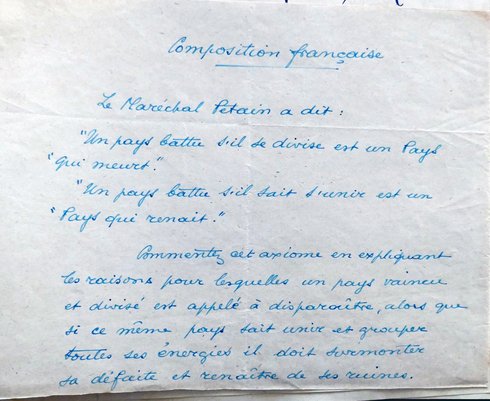

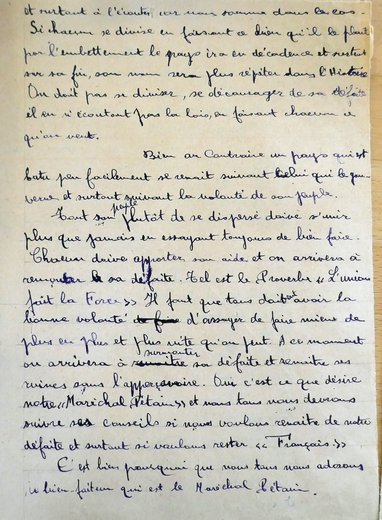

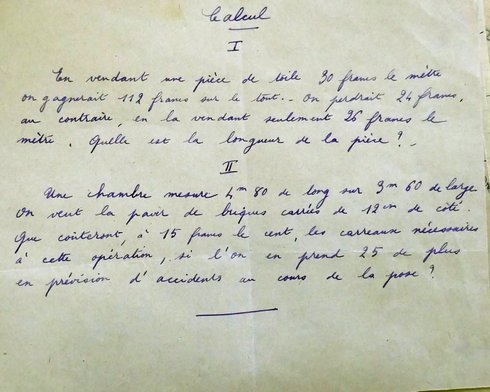

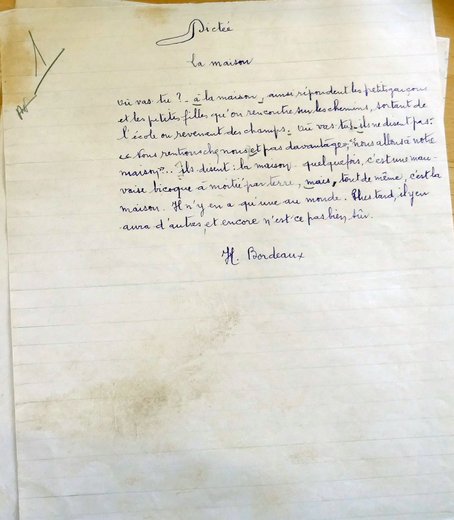

Le recrutement des gardiens est organisé en Guadeloupe. Les épreuves du concours du 15 mai 1942 pour le recrutement de trois gardiens de prison sont constituées d’une dictée, d’une composition française et de calcul. Sur les sept candidats qui se présentent à l’examen, un seul est déclaré admissible. Le bureau du personnel doit donc rapidement réorganiser un nouveau concours afin de parvenir à recruter les deux gardiens manquants.

Même si l’esclavage a été aboli en 1848, une ségrégation existe toujours au sein de la prison coloniale entre détenus Blancs et Noirs. Celle-ci se manifeste par exemple à travers le menu des deux repas quotidiens. Celui des « détenus créoles » est composé de 600 g. de pain ou 60 g. de farine, 125 g. de morue et 100 g. de légumes cuits. Celui des « détenus européens ou justifiant d’habitudes européennes » est constitué de 625 g. de pain, 250 g. de viande fraîche ou de 200 g. de viande salée. Cette ration pour « Européens » peut être allouée aux détenus créoles qui en font la demande « sous la condition qu’ils produi[sent] un certificat du maire de leur commune, constatant qu’ils suivent, dans leur vie privée, les usages européens, quant à la nourriture de leur famille. » Il faut attendre un arrêté du 11 septembre 1905 pour qu’un régime alimentaire uniforme soit proposé à tous les détenus. Quant aux enfants âgés de huit à douze ans, ils reçoivent la moitié de ce menu et ceux en-dessous de huit ans, seulement le tiers. Si les prévenus peuvent consommer du tabac et de l’alcool et conserver leurs habits civils, les condamnés sont privés de tabac et d’alcool et doivent porter un uniforme frappé des lettres P.C. (prison coloniale).

Certains détenus peuvent toutefois profiter d’un régime de faveur : celui de la pistole. Il existe effectivement à la prison coloniale de Basse-Terre deux chambres réservées aux prévenus autorisés par les magistrats, aux détenus en vertu de la contrainte par corps, aux condamnés de simple police et à ceux dont la condamnation n’excède pas un mois. Pour bénéficier de ces logements, ils doivent s’acquitter du paiement quotidien de quatre francs, ce qui leur permet d’éviter de subir la promiscuité des dortoirs collectifs.

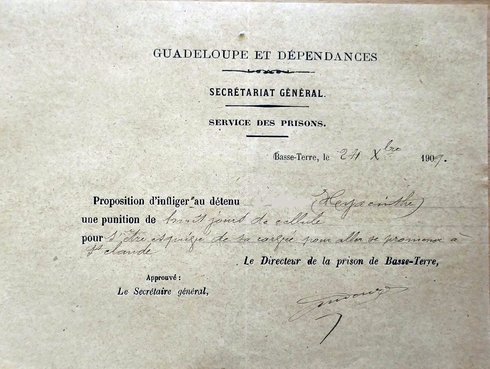

Le travail est obligatoire et la journée commence au lever et s’achève au coucher du soleil, entrecoupée par une pause méridienne de deux heures et demie. Le salaire est fixé à un franc par jour pour les hommes, quatre-vingts centimes pour les femmes, soixante centimes pour les enfants de quatorze à dix-huit ans et trente centimes pour les enfants en dessous de quatorze ans. La prison coloniale de Basse-Terre dispose d’un atelier de couture destiné à la confection d’uniformes pour les détenus. Tout comme le travail, le silence est obligatoire et tout manquement expose le détenu à des sanctions comme la privation de cantine, de promenade, de visite, de correspondance, de secours du dehors et de tout ou partie du pécule ainsi qu’un placement en cellule disciplinaire.

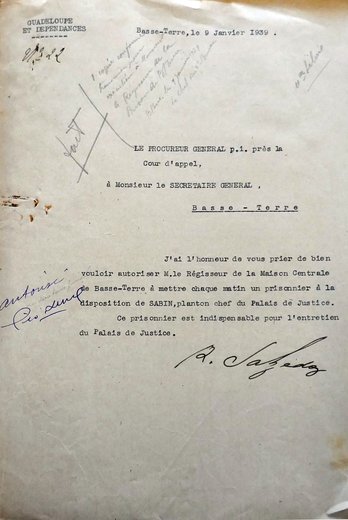

Les détenus qui ne peuvent pas être employés à l’intérieur de la prison sont affectés à des corvées de travaux publics. En 1941, il en existe 12 : placés sous la supervision d’un gardien, 20 détenus sont employés à l’entretien du champ d’Arbaud, 10 à l’entretien du stade de l’amiral Robert, 10 à l’entretien du square Pichon, 2 au secrétariat général, 1 au palais de justice, etc. Les habitants de Basse-Terre sont donc habitués à cohabiter au quotidien avec ces prisonniers qui travaillent à l’extérieur de leur prison. Le placement en corvée n’est toutefois réservé qu’aux bons éléments tandis que le travail à l’intérieur de l’établissement est réservé à ceux considérés comme indociles.

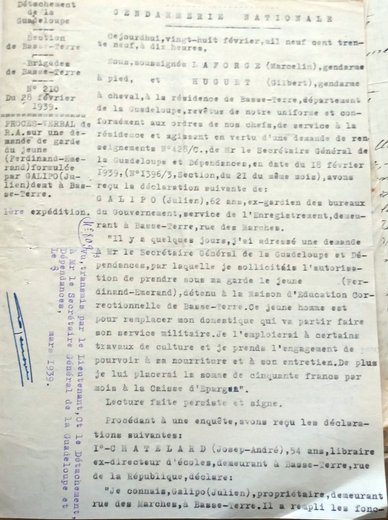

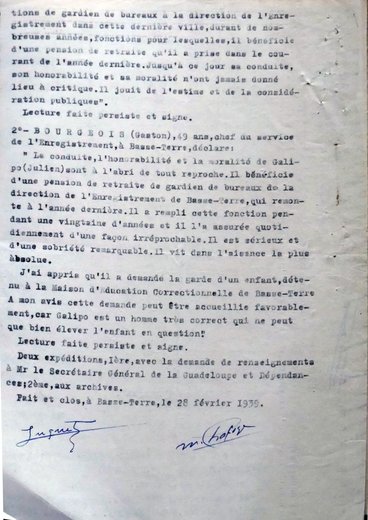

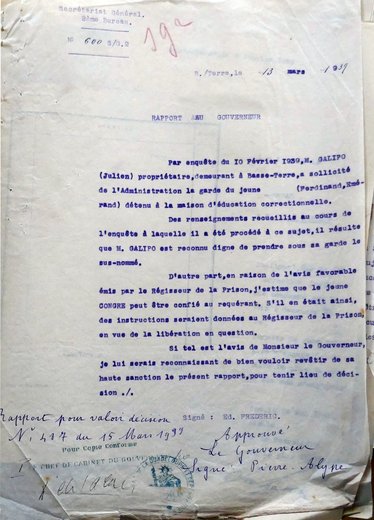

Comme les condamnés adultes, les jeunes détenus de la maison d’éducation correctionnelle peuvent être employés à divers travaux en rapport avec leur force. Ils peuvent également être confiés à des particuliers qui en font la demande auprès du secrétaire général. Comme Julien Galipo, propriétaire à Basse-Terre, qui sollicite le secrétaire général le 10 février 1939 pour obtenir le placement d’un jeune détenu, Ferdinand C., afin de remplacer son domestique parti pour le service militaire. Une enquête de moralité est donc diligentée par la gendarmerie et le régisseur indique de son côté que Ferdinand C. ne présente aucun danger « pour la sécurité publique ».

L’enquête étant concluante, le gouverneur autorise Julien Galipo à récupérer Ferdinand C. à la prison coloniale de Basse-Terre. Moins d’un mois plus tard, le propriétaire se plaint auprès du secrétaire général de son pupille qui « n’en fait qu’à sa tête » et qui préfère aller au cinéma ou se baigner dans la rivière plutôt que de travailler pour lui. Il demande donc à s’en séparer et à en prendre un nouveau. Ferdinand C. est donc réintégré. Mais le secrétaire général préfère ne pas retenter l’expérience avec ce propriétaire… Pour les jeunes détenus qui ne sont pas réclamés par des particuliers, l’arrêté du 16 septembre 1903 portant règlement intérieur de la maison d’éducation correctionnelle de Basse-Terre organise leur journée de la manière suivante : 5 heures 30 : réveil ; 5 heures 45 : appel ; 6 heures : ménage de l’établissement ; 6 heures 30 : travail ; 11 heures : repas ; 13 heures : travail ; 17 heures : baignade ; 17 heures 30 : repas ; 19 heures : appel dans les chambres ; 19 heures 15 : fermeture des dortoirs. Toute la journée est donc rythmée par le travail et les jeunes ne peuvent assister à des cours et des conférences que de 17 heures 30 à 18 heures 30. Et ce n’est qu’à partir du 1er mai 1926 qu’un enseignement leur est dispensé de 13 heures à 17 heures par un instituteur.

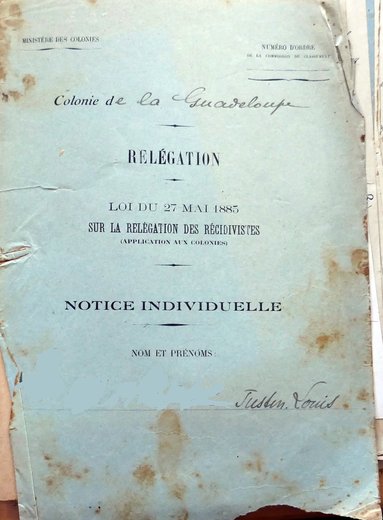

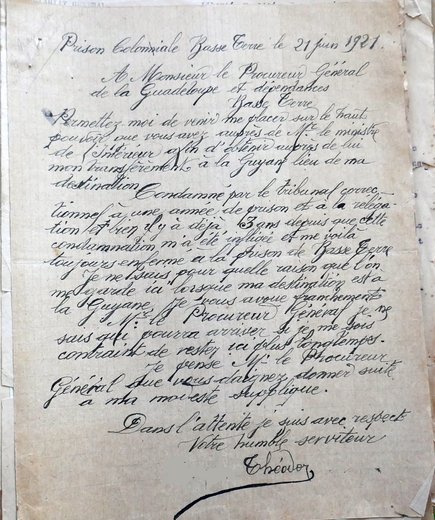

Le rôle du bagne colonial de Guyane

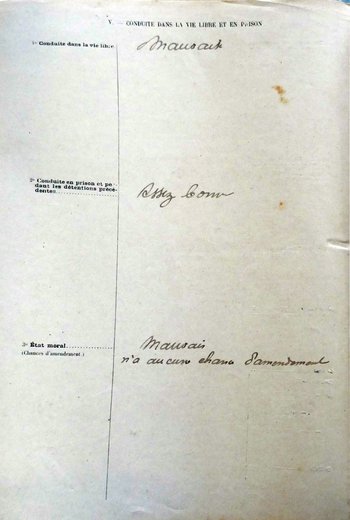

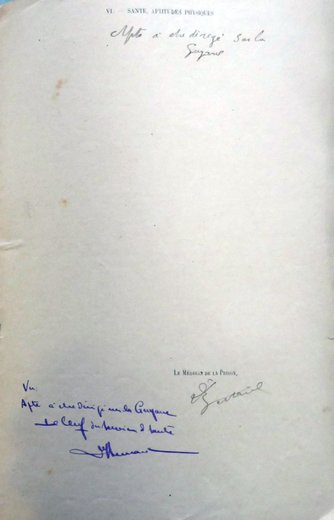

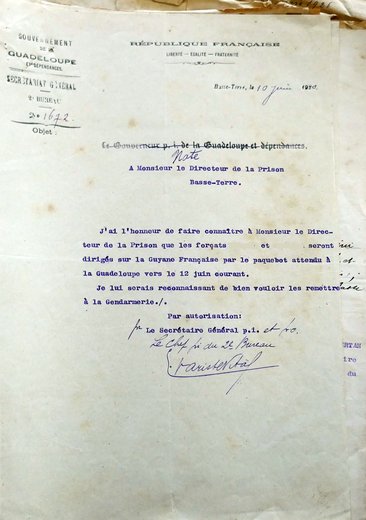

La prison coloniale de Basse-Terre accueille également des condamnés à la transportation et à la relégation. Les transportés sont des condamnés aux travaux forcés à temps ou à perpétuité en vertu de la loi du 30 mai 1854 sur l’exécution de la peine des travaux forcés (dite loi sur la transportation). Elle a entraîné le déplacement des bagnes portuaires hexagonaux vers la Guyane, de 1852 à 1953, et la Nouvelle-Calédonie, de 1863 à 1931. Dans le cas de la Guadeloupe, les transportés doivent purger leur peine en Guyane, notamment dans les pénitenciers des îles du Salut et de Saint-Laurent-du-Maroni ou bien dans un de ses camps annexes. Les relégués sont condamnés à un internement perpétuel dans une colonie en vertu de la loi du 27 mai 1885 sur la relégation des récidivistes. À l’instar des transportés, ceux condamnés en Guadeloupe sont envoyés en Guyane pour y purger leur peine au pénitencier de Saint-Jean-du-Maroni.

Comme l’a analysé Eric Fougère, les transportés et les relégués condamnés en Guadeloupe sont concentrés à partir de 1852 au fort Joséphine, reconverti pour partie en maison de force et de correction et pour partie en lazaret. Situé sur l’Ilet-à-Cabri, ce pénitencier est installé sur une des îles qui composent l’archipel des Saintes. Mais sa fermeture en 1905 entraîne une modification de la répartition des condamnés : les prisons coloniales de Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre doivent désormais accueillir les condamnés à la réclusion ainsi que ceux condamnés aux travaux forcés et à la relégation en attendant leur transfert vers le bagne colonial de Guyane. Les condamnés à la réclusion en Guyane, Martinique et Guadeloupe sont transférés au bagne colonial de Guyane en vertu d’un décret du 20 août 1853 sur le mode d’exécution de la peine des travaux forcés et sur celle de la réclusion dans les établissements pénitentiaires de Guyane française. Ces « réclusionnaires coloniaux » sont dénommés « Deuxième catégorie de la transportation » et doivent purger leur peine dans les pénitenciers guyanais. La présence de ces condamnés accroît ainsi le nombre des détenus incarcérés à la prison de Basse-Terre. L’effectif connaît d’ailleurs une hausse très importante durant la Seconde Guerre mondiale : il passe de 70 détenus au 1er janvier 1940 à près de 441 en juillet 1943 ! Ce chiffre reflète la répression qui s’abat sur la Guadeloupe entre 1940 à 1943. Le gouverneur de la Guadeloupe, Constant Sorin, est resté fidèle au régime de Vichy et combat une dissidence gaulliste qui pousse de jeunes Guadeloupéens à rejoindre les îles anglaises pour s’engager auprès de la France Libre. Selon un rapport du troisième bureau du secrétariat général, la situation de l’établissement est très critique durant cette période : « […] les condamnés s’accumulaient les uns sur les autres et l’on ne tenait aucun compte des difficultés qu’entraînaient leur entretien et leur internement ». Pour pallier cette situation, un arrêté du 23 février 1943 sur l’organisation de la main-d’œuvre pénale autorise pour un salaire dérisoire (dix francs par jour pour les entrepreneurs publics et quinze francs pour les exploitants agricoles) la mise à disposition de détenus auprès de particuliers. On compte ainsi sur les habitations Bovis, 23 détenus, Bouvier, 13, Bologne, 9, Pères Blancs, 12, de Meynard, 12, etc. Ce système d’exploitation des détenus est très mal perçu par la population locale qui l’assimile à un « régime de dictature qui vient de prendre fin comme de l’esclavage. » Suite au ralliement de la Guadeloupe à la France libre le 14 juillet 1943, il est aboli au mois de décembre suivant. Désormais, seuls les services publics locaux sont autorisés à employer de la main-d’œuvre pénale sous la surveillance et la responsabilité des agents pénitentiaires.