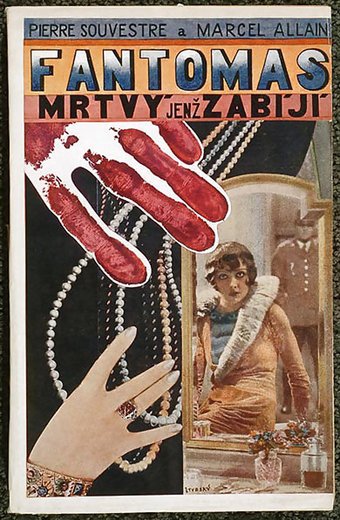

Le personnage et son succès méritent de poursuivre l’examen : leur intérêt historique dépasse la seule question éditoriale et médiatique. Fantômas est un tableau outré de la société de la Belle Époque et de sa culture du crime. Il signe l’irruption de la violence radicale dans la culture de masse. Derrière les crimes racontés, les lecteurs reconnaissent sans peine ceux de la bande à Bonnot et d’autres criminels dont la presse relaie les méfaits.

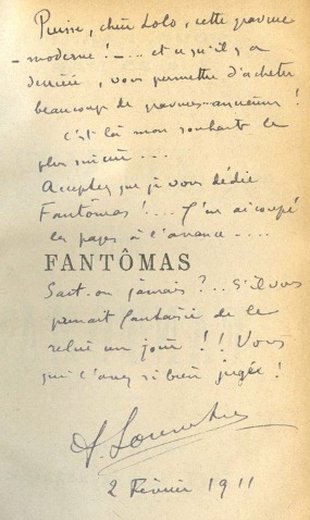

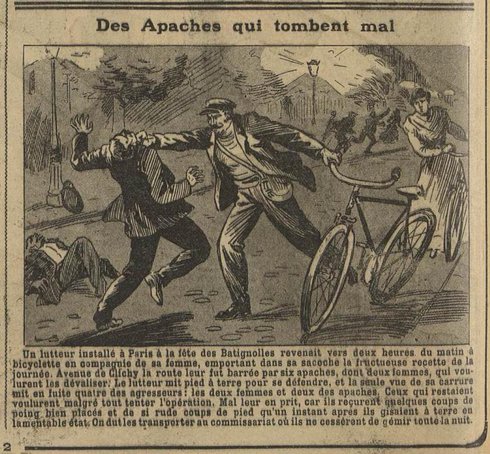

Les élites politiques et religieuses, qui confondent l’exposition des actes et des motivations des personnages avec celle des auteurs, condamnent fermement Fantômas. La critique refuse par principe toute capacité de mise à distance au lectorat populaire, considéré comme fragile et influençable. En février 1911, dans Comœdia, Armand Massard, relatant l’évasion acrobatique d’un criminel, ajoute : « Et nous compterons une victime de plus de tous les Raffles, Arsène Lupin, Fantômas et autre Mystérieux Jimmy ». Il conclut que, « hantés » par la littérature policière, des « criminels de toutes natures allaient jusqu’à se cacher […] dans les prisons ».

Comme nous l’avons souligné avec Matthieu Letourneux

à la source de la série, se trouve une parole collective : celle des romans populaires, feuilletons et journaux de faits-divers, dont se saisit l’œuvre en s’assumant dès l’origine comme le résultat de discours multiples. La série des romans de Souvestre et Allain peut en effet être lue comme un moment de synthèse d’un imaginaire conçu au fil du XIXe siècle à travers l’avènement progressif d’une culture médiatique déclinée dans la presse et les avatars successifs de la littérature populaire (feuilletons, journaux-romans, livraisons, fascicules, collections populaires, etc.). Tandis que la presse impose ses représentations du monde – du réel – la littérature le reformule en un récit partagé, produisant un imaginaire collectif décliné en lieux communs, oppositions récurrentes et personnages types1

Maître des machines et des machinations, Fantômas participe du vacillement de la réalité, cette entreprise sociale et cognitive au cœur du projet de l’État-nation2. On croise dans les pages des romans des personnages hallucinés, considérés comme fous et enfermés, parce que leur raison a été mise à l’épreuve par les entreprises invraisemblables du criminel.