Le 17 juillet 1908, Vere Goold quitte le dépôt de Saint-Martin de Ré pour embarquer sur « La Loire » à destination de la Guyane et de son bagne qui aura rapidement raison de lui puisqu’il y meurt le 19 avril 1909 à l’âge de 56 ans1 . L’homme venait avec sa femme Marie Girodin de défrayer la chronique judicaire, pour avoir tué à Monaco une riche héritière suédoise, Emma Levin, que l’on avait retrouvée en morceaux dans les bagages qui les suivaient en gare de Marseille.

Qui pouvait croire que ce grand corps sec et voûté, ce visage émacié aux oreilles proéminentes et décollées, aux sourcils broussailleux était celui d’un ancien séducteur de la jetset de la fin du XIXe siècle et qui, sportif accompli, fut même finaliste du troisième tournoi de Wimbledon ?

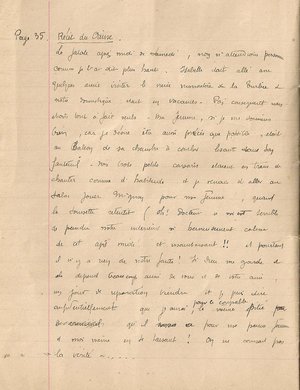

Trois petits cahiers écrits de sa main où il raconte sa vie et son crime, un témoignage direct sur lui par un médecin du bagne, concernant son séjour en Guyane, et des photos viennent de refaire surface un siècle après sa mort.

Ces documents avaient été recueillis par Léon Collin. De 1906 à 1910, ce jeune docteur des troupes coloniales fut affecté au navire « La Loire », en qualité de médecin de bord. Léon Collin eut à cœur durant ces quatre années de photographier et recueillir le témoignage des condamnés dont il avait la charge2 .

C’est ainsi qu’il fit la connaissance de Vere Saint-Leger Goold. Il lui porta en effet assistance en le faisant intégrer l’hôpital du bord comme aide infirmier, ce qui permit de le soustraire aux mauvais traitements de ses codétenus. Léon Collin nota d’ailleurs, sur la couverture du premier cahier des mémoires, que Vere Goold fut « parfaitement correct et bon infirmier bénévole ».

Durant la traversée sur « La Loire » qui l’emmène vers la Guyane, Goold remet au médecin trois petits cahiers d’écolier où, d’une écriture régulière, minutieuse, il a consigné les grandes étapes de sa vie et … son crime.

Ce manuscrit ne lève pas complètement le voile sur cette mystérieuse affaire. Que s’est-il passé vraiment dans cette villa Menesini ? Quelles parts prennent respectivement le mari et la femme dans l’horrible besogne, pourquoi cette fuite risquée et incohérente avec ces bagages sanglants… ?

Les informations contradictoires dessinent un personnage complexe, difficile à cerner : dans son texte Goold revient à la version niant toute participation de son couple au crime alors que durant le procès à Monaco, ses aveux semblaient avoir eu pour but d’attirer sur lui la culpabilité pour mieux disculper sa femme.

Goold est décrit dans sa fiche matricule comme un individu ayant acquis une « instruction médiocrement supérieure » mais cette information de source pénitentiaire contredit le pasteur de Saint-Laurent-du-Maroni qui voit en lui « un des rares criminel cultivé » qu’il a connu. La langue maternelle de Vere Goold est l’anglais, les cahiers de ses mémoires sont rédigés dans un français qui n’est pas un modèle littéraire, la syntaxe est chaotique le discours n’est pas toujours cohérent. En ce qui concerne l’expression orale, le docteur Léon Collin notait que Vere goold était « brimé par ses camarades, …, car il s’exprime fort mal en français ».

Vere Goold a été un grand sportif. Il a pratiqué le tennis, l’équitation, la boxe et la voile à un haut niveau de compétition dans chacune de ces disciplines mais il semble qu’il ait connu très tôt aussi les excès de la drogue et de l’alcool. L’un des systèmes de défense adopté durant le procès est axé sur des moments d’hallucinations où Goold agirait hors de toute conscience. À 56 ans, l’ancien sportif est en effet décrit comme une épave physique. Véritable ou simulé, ce dédoublement, ces troubles mentaux par lesquels il explique son geste lors du procès, pourraient paraître crédibles. Il est possible qu’ils aient contribué à instiller le doute chez les juges, lui évitant ainsi une condamnation à la peine capitale.

La presse de l’époque a rapporté lors de son décès que Goold s’était suicidé. Sa fiche matricule et ce qui reste de son dossier n’indiquent rien sur la cause du décès mais signale un lieu : « Iles du Salut ». Le témoignage du docteur Collin donne une autre version de sa fin. En 1909 lors d’un séjour en Guyane, Léon Collin visite le camp des Hattes. Il y rencontre le pasteur de Saint-Laurent-du-Maroni qui a plusieurs fois rendu visite au condamné Goold. Ce dernier est mort quelques semaines auparavant et le pasteur lui en expose les circonstances : Goold aurait été « terrassé par les fièvres » et enterré au cimetière du camp des Hattes. Collin conclue ainsi : « c’est là, au fond d’un petit trou vaseux, noirâtre, que le fossoyeur impotent n’a pas pris le temps de combler en entier, que repose ce grand vieillard que nous avons connu … ».

On peut avancer une hypothèse sur cette divergence de lieu : Goold comme toutes les célébrités judiciaires de l’époque est interné sur les îles à son arrivée. On y maintenait systématiquement tous les cas médiatiques, le public de l’époque suivait de très près les chroniques judicaires et l’évasion d’un condamné était du plus mauvais effet pour le gouvernement. Les îles du Salut d’où toute évasion était quasi impossible, rassemblaient donc les « vedettes » des cours d’assises de l’époque. Mais très vite Goold affaibli, déprimé, ravagé par les excès de toute une vie, séparé de sa femme dont il semblait être très dépendant, écrasé par le terrible climat et les conditions de détention, est classé impotent et envoyé au camp des Hattes à l’embouchure du Maroni. C’est là qu’il reçoit la visite du pasteur. Décédé aux Hattes mais initialement affecté aux îles du Salut, il n’est pas incohérent que son lieu de décès « administratif » soit resté les îles du Salut.

Mais qui est vraiment Vere Saint-Leger Goold ?

Vere Goold commence son premier petit cahier par : « Je suis né à Clonmel le 2 octobre 1853 », il désigne ses parents par leur nom et ascendance puis poursuit : « à mon grand regret je les perdis tous les deux quelques années après ma naissance », il raye alors « quelques années après ma naissance » et le remplace par « il y a quelques années ». De fait, la mère de Goold est décédée alors qu’il n’avait que 17 ans. La perte de son père survint dans sa vingt-sixième année, peu avant le tournoi de Wimbledon dont il disputa la finale. Une rumeur court d’ailleurs sur un possible état d'ébriété de Goold la veille de la finale qui l'aurait privé de ses pleines capacités, à relier peut-être avec la récente disparition de son père ?

Si Goold n’a donc pas perdu ses parents quelques année après sa naissance, il est probable qu’il ressente fortement le poids de leur absence au moment où il rédige ses souvenirs. Au procès, le professeur Alexandre Lacassagne avait souligné que la mort de ses parents fut pour Vere Goold une perte qui contribua à le fragiliser tout au long de son existence.

La fatalité semble poursuivre Goold, curieusement dès la première page on trouve la phrase suivante : « la première impression vive que j’eus, fut de voir la grande comète de 1867 » (il a alors dix ans). Mais cette comète n’a rien d’une bonne étoile, il est le plus jeune de six enfants et va voir disparaître un à un ses frères et sa sœur, il raconte ainsi que :

- son frère aîné qui vit en Australie est tué par le forçat évadé Ned Kelly

- son deuxième frère Ernest est retrouvé mort sans raison apparente dans sa chambre d’hôtel

- William meurt de la petite vérole

- Frederick ne survit pas à une infection contractée lors d’un accident

- sa sœur meurt à la suite d’une chute à cheval

Les deux premiers cahiers sont donc un mélange d’anecdotes sur son petit poney Noisette, l’histoire d’une oie qui tombe amoureuse d’un jockey, la vente d’un cheval, l’achat d’un autre, le tout mélangé avec ces épisodes tragiques cités plus haut et ce sans aucune hiérarchisation affective apparente !

On peut croiser ces mémoires avec d’autres sources. Ayant durant des semaines de l’année 1907 fait la une de tous les quotidiens de France, du Royaume-Uni, d’Irlande et d’Australie ou des États-Unis, la vie de Vere Goold est connue dans ses grandes lignes et se résume ainsi : il est né dans une très riche famille irlandaise et sa jeunesse est tournée vers le sport, élément indispensable d’une bonne éducation dans le monde anglo-saxon de cette fin du XIXe siècle. Vere Goold montre très vite de singulières dispositions dans la plupart des sports en vue de l’époque : il est un très bon boxeur, un éminent cavalier qui se distingue dans de nombreuses courses, il participe à des régates cotées, mais surtout il a des facilités déconcertantes et qui l’étonnent lui-même au jeu de raquettes : « au tennis je devenais bientôt excellent, tellement que j’inspirais une folle jalousie à certains messieurs… ». Il contribue notamment à la création du premier tennis club d’Irlande (Fitzwilliam Lawn, à Dublin), remporte la première édition du championnat national et parvient en 1879 en finale du troisième tournoi de Wimbledon. Il perd contre le révérend John Hartley qui dira de lui qu’il était « un irlandais gai et sauvage ».

Le premier cahier de ses mémoires fait effectivement état de cette vie de riche oisif : « à cette époque, je me conservais en bonne condition, montant à cheval, chassant à cheval, jouant aux raquettes, chassant à pied deux fois par semaine avec ma meute de bassets … ». Il expose ainsi de petites anecdotes semblant insignifiantes au regard des événements importants de sa vie. Entre les lignes, on lit une angoisse certaine et une difficulté à hiérarchiser ses sentiments, notamment lorsqu’il évoque le décès de sa sœur, des suites d’une mauvaise chute de cheval : « J’avais entraîné moi-même le cheval de course qu’elle montait. Connaissant quelle difficulté il y avait à monter cet animal, je l’avais averti de ne pas agir ainsi mais elle m’avait supplié de lui permettre et de ne pas refuser. Le même jour, j’abîmais si malheureusement un nouveau cheval que je montais qu’il me fallut le vendre pour 10 livres. Triste journée ! ».

Goold fait partie d’une famille richissime, mais il ne s’épanouit pas sur la meilleure branche de l’arbre généalogique et n’hérite pas de grand-chose à la mort de ses parents, de plus, d’après ses dires, un oncle par quelques judicieuses manœuvres achève de le dépouiller. Et c’est là tout le drame de sa vie, il est incapable d’imaginer autre chose que cette existence luxueuse et facile et passera son temps à s’endetter pour maintenir son train de vie puis à fuir devant ses dettes.

Peu après son exploit à Wimbledon, Goold tombe malade, une fois guéri il ne reviendra jamais au même niveau de tennis. Très vite c’est une descente vers la dépendance à l’alcool et aux drogues en vogue à l’époque (opium et cocaïne). Il évoque très peu sa vie professionnelle en dehors du sport, la trivialité du labeur rémunéré n’est pas un sujet de conversation pour lui.

Vere Thomas St Leger Goold est un aristocrate, bien qu’il n’ait pas hérité du titre, il essayera toujours, avec sa femme d’origine bourgeoise, de faire reconnaître son origine nobiliaire. À Monaco en 1907, ils sont connus comme Sir Vere et Lady Goold.

C’est un homme décrit comme courtois, sociable, de compagnie agréable, cultivé même si progressivement la chute dans la boisson va modifier son comportement et altérer ses capacités sociales.

Qui est l’épouse de Vere Goold ?

Vere Goold n’apporte guère d’informations sur sa femme dans ses mémoires. On ne peut donc s’en remettre ici qu’au portrait dressé par la presse de l’époque. Marie-Rose Girodin3 se sauve assez tôt de la maison paternelle (son père est négociant en fer dans l’Isère) pour épouser un homme dont ses parents ne veulent pas entendre parler. Elle se réfugie avec lui au Royaume-Uni où il décède. Elle vit et parfois survit en exerçant la profession de couturière et épouse bientôt un officier de l’armée britannique qui ne survivra pas plus que le précédent. Ces deux morts seront par la suite interprétées comme des meurtres probables faisant un peu hâtivement de Marie une tueuse en série. À travers le monde entier la presse se déchaîne sur le « meurtre à la malle sanglante » et comme on ne prête qu’aux riches, les médias auront à peu près dit tout ce qu’il est possible d’inventer autour d’un tel meurtre. Goold épouse Marie Girodin en 1891, le couple vit luxueusement et s’endette pour tenir son train de vie. Du départ pour le Canada en 1897 et de leur séjour outre-Atlantique, on sait peu de choses. Le couple rentre et se fixe en 1903 à Liverpool pour gérer une entreprise de blanchisserie. Outre le travail de couturière de Marie et son commerce de lingerie, plus tard la blanchisserie, Goold touche une petite rente et les maigres revenus de quelques biens qu’il a encore. Mais l’envoyé spécial du « Petit Parisien » décrit ainsi l’installation des Goold à Monaco : « M et Mme Goold emménagèrent un mobilier des plus somptueux, qui leur attira la confiance des concierges comme des autres locataires de la maison, du reste toutes les personnes auxquelles je m’adresserai au cours de cette première enquête, seront unanimes à reconnaître que les époux Goold étaient de fort braves gens, aimables et de relation très courtoises … »4 . Une fois de plus il paraît certain que le train de vie est bien supérieur aux revenus et que les créanciers ne vont pas tarder à sonner à la porte. Marie a épousé Goold, subjuguée par son extraction sociale, son attirance pour le « beau monde » est maladive. Lui, n’ayant vécu que dans le luxe ne voit pas d’autre vie possible, et leurs dépenses, inexorablement, les ramènent à de tristes réalités économiques. Mais Marie, et c’est une des raisons de leur installation à Monaco depuis deux ans, croit pouvoir mettre au point une martingale infaillible au casino qui les mettra définitivement hors de ces dures contingences matérielles…

Marie est une femme dite « de caractère », elle n’est pas vraiment belle mais n’est pas dépourvue de charmes. Elle a un ascendant certain sur son mari, celui-ci dans sa descente éthylique progressive et glissant vers la dépression se rattache à elle comme un matelot naufragé à sa bouée, c’est sans doute pourquoi il aura à cœur d’essayer d’endosser la responsabilité du meurtre durant le procès.

Autour du couple papillonne la nièce de Marie « la belle de la saison » qui se cherche activement un bon parti dans le gotha monégasque, et que le crime de sa tante va mettre sérieusement dans l’embarras.

Il est extrêmement rare que ce soit la femme qui soit plus lourdement punie que l’homme dans ce type de crime. La forte personnalité de Marie semble la désigner comme la meneuse ou même l’instigatrice du crime aux yeux des juges. À ses côtés, Goold apparaît falot, effacé, amoindri, et sous l’emprise de sa femme.

Le crime était loin d’être parfait … !

Que s’est-il réellement passé dans l’appartement de la villa Menesini ?

Commençons par les certitudes. La victime se nomme Emma-Erika Levin (orthographiée aussi Levey), elle est âgée de trente-sept ans, veuve et rentière, elle est originaire de Stockholm. Après un séjour à Milan elle a emménagé au commencement de l’hiver à l’hôtel Royal puis elle s’est établie en juin 1907 à l’hôtel Bristol. Décrite probablement à tort comme une demi-mondaine (on lui prête de nombreux amants) par la presse à scandale de l’époque, Emma Levin, veuve d’un ingénieur mort deux ans plus tôt, attire plutôt par sa fortune une quantité de rapaces fascinés par sa richesse : les Goold en font partie. Plusieurs se livrent une guerre acharnée autour de la veuve, de son argent, de ses bijoux et Emma Levin prête parfois quelques billets. Les Goold lui doivent une certaine somme. La rivalité entre les différents courtisans de la riche héritière pèse sur cette dernière qui décide de quitter la principauté. Est-ce pour venir récupérer son argent avant son départ, ou invitée par Marie qui lorgne sur ses bijoux qu’Emma Lévin se rend le 4 août 1907 au domicile des Goold ? Le mystère reste entier. Ce qui est sûr c’est qu’elle ne ressortira pas vivante de l’appartement. Une amie d’Emma Levin l’attend à son Hôtel et ne la voyant pas rentrer c’est elle qui préviendra la police le lendemain. La police se rend chez les Goold, c’est Isabelle, la belle nièce qui ouvre, elle n’est au courant de rien, elle a été éloignée par sa tante sous un faux prétexte, et rentrée récemment, elle commence à s’inquiéter de l’absence de cette dernière. Très vite la police retrouve des tâches, des traces de sang, certes épongées, effacées, mais visibles.

On ne retrouve les Goold que le lendemain à Marseille où ils ont passé la nuit à l’hôtel. Une lourde malle est restée en consigne à la gare, il s’en échappe une odeur désagréable et un liquide rosé suinte à un angle. Un employé de la gare prévient la police qui trouve dans la malle un cadavre démembré : un tronc lardé de coups de couteau et dont a ôté les viscères, et deux jambes… On retrouvera la tête et les bras dans un sac de voyage que les Goold avaient gardé avec eux.

Le procès

Le procès s’ouvre le 2 décembre 1907 au Tribunal supérieur de la principauté. La culpabilité des Goold semble acquise, évidente, mais comment se répartit-elle entre Marie et Vere, c’est là que commence le mystère ! La victime a-t-elle été attirée dans un guet-apens ou n’est-ce là qu’une discussion houleuse qui a mal tourné ? La réponse ne sera probablement jamais connue. Si les mémoires de Vere Goold sont éclairants sur sa personnalité, leur auteur ne fait qu’y reprendre une version du déroulement des faits, la moins probable…

Au procès, sa version est différente. Pour tenter d’alléger la très forte suspicion qui pèse sur sa femme, Vere Goold reporte sur lui seul la responsabilité du crime, décrivant même à l’audience ses difficultés à trancher la tête et les membres du cadavre étant donné son état d’ivresse au moment des faits… Auparavant il a vainement tenté de faire croire à l’intervention d’une mystérieuse personne au moment des faits, personne qui serait la seule responsable du meurtre, lui n’ayant que légèrement assommé la victime lors d’une altercation verbale, l’inconnu l’ayant achevée lors d’un second passage, et partiellement éviscérée. C’est cette version qu’il développe dans ses cahiers de mémoires.

Le 4 décembre 1907 la sentence tombe5 :

« Le tribunal supérieur, jugeant au titre criminel, après en avoir délibéré conformément à la loi, vu l’ordonnance de renvoi devant le tribunal criminel et la signification et la notification aux accusés de la liste des témoins ; enfin la citation aux accusés ; entendu aux formes de droit tous les témoins ;

Attendu qu’il résulte des débats la preuve que le 4 août dernier à Monte-carlo, Goold Vere Thomas Saint- Léger et Girodin Marie-Rose, ont ensemble et de concert volontairement donné la mort à la dame Emma Lévin ;

Qu’il ne parait pas suffisamment établi que cet homicide volontaire ait été commis avec les circonstances de préméditation et de guet-apens ;

Mais qu’il y a preuves suffisantes qu’il a eu pour objet de faciliter et exécuter le délit de vol ci-après spécifié ;

Attendu qu’il résulte également des débats la preuve qu’ensemble et dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, les deux accusés ont soustrait frauduleusement une certaine somme d’argent et divers bijoux au préjudice de la dite Dame Emma Levin ;

Attendu que ces faits constituent les crimes et délits connexes prévus et punis par les articles 280-289-377- 399 du code pénal, 25 et 26 du code de procédure pénale ;

Attendu toutefois qu’il résulte des circonstances de la cause et des déclarations de l’expert chargé d’examiner l’état de Vere Goold, que celui-ci peut être considéré comme ayant la responsabilité intégrale des faits retenus à sa charge, qu’il échoit par suite de lui faire application de l’article 471 du code pénal ;

Vu les articles 313 et 369 du code de procédure pénale et 51 du code pénal ; Faisant application de ces articles aux accusés :

Condamne Girodin Marie Rose à la peine de mort et Goold Vere Thomas Saint Léger à la peine des travaux forcés à perpétuité.

Les condamne solidairement aux frais liquidés à deux mille cent trente quatre francs quarante centimes à ce non compris les coûts et accessoires du présent ;

Ordonne la restitution, des objets volés à leur propriétaire après l’expiration, des délais du pourvoi en révision.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, au palais de Justice à Monaco le quatre décembre mil neuf cent sept, présents M-M le Baron Rolland président,… etc.»

Goold et sa femme signent un pourvoi en révision6 . La demande fut rejetée par ordonnance souveraine le 8 janvier 19087 . C’est également une ordonnance souveraine en date du 8 février 1908 qui commue la peine de mort de Marie Girardin en celle des travaux forcés à perpétuité8 .

Au vu des sentences prononcées, il semble que le scenario retenu par le Tribunal supérieur soit celui d’une dispute qui aurait mal tourné («… il ne paraît pas suffisamment établi que cet homicide volontaire ait été commis avec les circonstances de préméditation et de guet-apens… »), avec un coup mortel porté par Goold dans un accès de colère mais sans forcément avoir l’intention de tuer. Le mari et la femme profitant de la situation dérobèrent alors les bijoux de leur victime puis, pris de panique, ils improvisèrent une fuite éperdue dont on connait l’issue. C’est là sans doute le scénario le plus probable, reste le mystère des bijoux qui ne furent jamais retrouvés et la part de responsabilité de l’un et de l’autre dans l’organisation du crime et du découpage même de la victime.

Le crime, selon les mémoires de Vere saint-Léger Goold

Le texte est restitué en l’état, l’écriture parfois difficile à déchiffrer

Extrait du cahier de mémoire de Vere Goold (collection Léon Collin)

« La fatale après-midi de samedi, nous n’attendions personne comme je l’ai dit plus haut. Isabelle était allé avec quelques amis visiter le vieux monastère de la Turbie et notre domestique était en vacances. Par conséquent nous étions tout à fait seuls. Ma femme si je me souviens bien, car je désire être aussi précis que possible, était au balcon de sa chambre à coucher lisant dans son fauteuil. Nos trois petits canaris étaient en train de chanter comme d’habitude et je venais d’aller au salon pour jouer Mignon9 pour ma femme, quand la sonnette retentit (Oh ! Docteur ce m’est terrible de perdre notre intérieur si heureusement calme de cet après-midi et [illisible] !! et pourtant il n’y a rien de notre faute ! Si Dieu me garde et cela dépend aussi beaucoup de vous et de votre ami, un jour de réparation viendra et je puis dire confidentiellement que j’aurai pour le coupable la même pitié qu’il a pour ma pauvre femme et moi-même en se taisant ! On ne connaît pas la vérité …

Néanmoins [illisible], si tout va bien et si ma pauvre tête est mieux, comme je suis certain que cela sera et doit être vous serez à même de juger par vous-même !

Alors j’ouvris la porte et oh ! Appuyée contre la porte était Madame Levey (sic). Je pensais à ce moment-là quoique je ne fus pas moi-même très bien, que son attitude était particulière et en contradiction avec sa manière d’être habituelle. Brusquement elle entra et se précipita dans la salle à manger. J’étais stupéfait et quoique sa physionomie montra un peu de fatigue, j’étais loin de me douter de ce qui était. Elle commença à parler d’une façon décousue, très excitée contrairement à ce qu’elle est d’habitude. Disant qu’elle avait passé de terribles moments avec son ami le jour d’avant et la nuit dernière, disant qu’il l’avait battue, lui avait demandé de l’argent et était rentré en fureur parce qu’elle lui en avait refusé, non parce que je n’en avais pas, dit-elle, montrant une bourse en or pleine d’argent, mais jamais je ne prête de l’argent et il était furieux. Je crains qu’il ne m’attende ou ne vienne me chercher, mais je ne lui en donnerai pas, pour qu’il aille le dépenser avec d’autres femmes !

J’essayais de la calmer, mais elle était terriblement animée. Je m’excusais afin d’aller appeler ma femme qui arriva. J’allais alors chercher les liqueurs et les verres. Quand je revins, elle répétait son histoire disant qu’elle était certaine qu’elle serait assassinée, ou précipitée sous une auto avant de quitter Monte Carlo. Ma femme faisait son possible pour la rassurer, mais sans succès. Elle prit un verre de liqueur et parut de plus en plus excitée. Je ne savais que faire et ma pauvre femme, me regardait bouleversée. À la fin, elle s’approcha de ma femme, devenue mauvaise dans son attitude et rude. Elle recommença au sujet de son ami, disant qu’elle ne lui donnerais pas un sou, quoiqu’il dise ou fasse. Ma femme essayait toujours de la calmer et lui disait avec remontrance que c’était …. ses affaires et non les nôtres, elle s’emporta et accusa ma pauvre femme de prendre parti de l’homme, disant : « vous n’allez pas vous mêler d’en faire un ami, c’est le mien ». Convenant que ma femme n’avait jamais parlé à cet homme, que nous pensions si peu à lui que nous n’avions pas voulu que notre nièce fit sa connaissance. Vous pouvez juger dans quel état madame Levey. À la fin elle devint si excitée et parla si haut que ma femme mit la main sur sa bouche.

Alors elle devint tout à fait folle et mordit la main de ma femme. Cette dernière retira sa main et la mit sur l’épaule de madame Levey, la secouant, lui disant « d’être une bonne petite femme, de rester tranquille que nous lui ferions une tasse de thé qui lui ferait du bien ». Cela la rendit folle, et elle mordit de nouveau ma femme à la main.

J’étais occupé à peser un peu d’hyposulfite pour mes photos et j’avais le pilon à la main. Effrayé pour ma pauvre femme, je me tournais vers madame Levey et lui dit que réellement elle se tienne tranquille ou que je la calmerai « en riant ». Elle se tourna vers moi et me regarda furieuse. Alors, elle alla pour essayer de mordre à nouveau ma femme. Dans mon bouleversement je levais le pilon et la frappa. C’était la première fois de ma vie que je levais la main sur une femme. Je jetais le pilon à terre et essayais de l’éloigner de ma femme, mais ce fut en vain. Elle était comme ces chats sauvages et je l’ai laissé seule, ma pauvre femme, quoique malade, essayant de la faire s’asseoir. À un moment où elle était devenue pire que jamais, elle chancela et je remarquais que dans ce trouble et ce bouleversement elle avait reçu un coup mais pas très sérieux. Ne sachant que faire, je la portais dans la chambre des malles et la posait doucement à terre avec une couverture roulée sous la tête et pansais sa blessure. Puis je rentrais dans la chambre à coucher de ma femme qui était sur le balcon disant quelque chose à la bonne du concierge qui se trouvait en face. Je restais là une minute ou deux, puis nous rentrâmes après avoir causé de cette terrible affaire. J’étais juste en train de m’habiller pour aller chercher un médecin, quand j’entendis un bruit et un cri. J’écoutais et tout paraissait tranquille. Je me dirigeais vers l’entrée, quand, en face de la salle des malles, je regardais à l’intérieur pour voir comment était Madame Levey, je remarquais à ma grande surprise et horreur une grande quantité de sang. Regardant plus près encore, je vis qu’une seconde blessure toute fraiche, venait de lui être faite devant, et qu’elle était morte ! La position était changée, comme aussi était celle du couteau de chasse qui avait été décroché et dont on s’était servi. Alors je me précipitais dans l’entrée et trouvait la porte entrebâillée, montrant bien que quelqu’un était entré pendant que nous étions dans la chambre à coucher. Je suis convaincu que je fermai la porte quand j’avais placé la pauvre femme dans la chambre. C’était alors possible facile d’ouvrir la porte de dehors en poussant la fenêtre et passant la main à travers pour ouvrir le verrou. Fermant la porte, j’allais de nouveau près du pauvre corps et trouvait comme je l’ai dit, qu’une blessure avait été faite devant au niveau du cœur, probablement quand elle était couchée sur le dos comme je l’avais placé. Je remarquais alors que la bourse qu’elle nous avait montrée pleine d’or avait été tout à fait vidée, et que deux ou trois bagues de valeur que j’avais fréquemment remarqué, avaient été enlevées. Immédiatement, je me souvenais ce qu’elle avait dit au sujet de l’homme ! Qu’il était absolument dans le besoin d’argent, qu’elle ne lui en donnerait pas quoi qu’il dise ou fasse, qu’elle avait eu une dispute avec lui, qu’elle appréhendait et avait peur qu’il soit à l’attendre. Ce n’était pas nécessaire pour se faire une opinion, de chercher plus loin le côté coupable. J’étais épouvanté ! Que faire ? Je retournais a ma femme qui était restée dans la chambre à coucher qui par conséquent ne pouvait être cause de la fatale blessure, et je lui dis (note 5) tout. Elle fut bouleversée et dit : mon dieu ! C’est terrible ! Que faire ? Craignant que notre nièce puisse revenir à ce moment nous nous décidâmes à placer le pauvre corps dans la malle jusqu’au lendemain, ce qui fut fait, après avoir, avec la petite lame du couteau coupé ses vêtements et lavé les taches aussi bien que possible. Ce travail des plus dégoutants (aussi pénibles que la description de ces choses qui sont excessivement douloureuses), qui causât à ma femme ses évanouissements quand elle retourna dans sa chambre. Nous fermâmes la porte du cabinet, et j’allais dans la chambre trouver ma femme et réfléchir à cette terrible catastrophe. Je lui donnais quelque chose pour chasser son évanouissement et pris moi-même quelque chose ce dont j’avais bien besoin. Quand elle eut assez recouvré la parole, nous décidâmes de ne rien faire ce soir ou Isabelle pourrait revenir et en l’absence de la bonne j’allais préparer le dîner comme si rien n’était arrivé, tristement et bien ennuyé de nous être engagés aussi loin dans une tâche qu’il n’était pas utile de faire. Ayant vu que le pauvre corps était raide dans la malle je fermais le couvercle comme si j’avais des clichés à sécher et je me mis à tout préparer pour le retour d’Isabelle. Ne me sentant pas disposé, comme on peut l’imaginer, à diner dans la salle à manger, je dressais une petite table dans le passage de l’entrée juste de l’autre côté de la cuisine. Pour abréger, Isabelle arriva bientôt, ma femme resta dans sa chambre, je gardais l’enfant, comme je l’appelais toujours, lui tenant un peu compagnie pour le dîner, terminé aussi vite que possible. J’envoyais ensuite la pauvre enfant, qui n’avait soupçon de rien, parler à sa tante. Je rangeais les choses et allais passer sur le balcon une soirée à l’air frais, terrible pour nous. Quand Isabelle fût couchée, et que nous fûmes de nouveau ensemble avec ma femme, nous décidâmes de l’envoyer le lendemain chez des amis à Roquebrune et d’arranger les choses pendant son absence. Le lendemain matin après le marché Isabelle s’arrangea avec un ami comme nous le désirions, pauvre enfant. J’ai le cœur brisé de l’avoir perdu, elle était si bonne et m’aimait tant, aucune parole ne pourra dépeindre ce que sa perte me coûte de chagrin. Elle a laissé un vide qui ne pourra jamais être rempli. Je ne peux pas en disant ainsi que je fais une trahison à ma femme ; mon amour pour Isabelle étant celui d’un père pour sa fille, ma femme le savait bien et le comprenait. Je suis heureux et fier de dire que cette affection était réciproque et j’en garanti l’honneur et le bonheur comme celui de ma propre enfant. Dieu merci ! Elle mourut comme un ange et je n’ai rien à regretter de ma conduite à son égard [NDLR : Isabelle Girodin est décédée en mai 1908 de la fièvre typhoïde. Après la condamnation, elle avait conservé un lien avec Vere Goold auquel elle rendait très régulièrement visite dans sa prison à Monaco). SElle avait été recueillie en dernier lieu par M. Savard, le juge qui avait instruit l’affaire Goold. Le matin, 6 mai 1908, p. 4]

Après qu’elle fut allé à Roquebrune, nous essayâmes de la débarrasser de quelques-uns de ses vêtements mais nous étions si bouleversé que nous ne pûmes. Ça ne servit qu’à nous rendre malades. Nous décidâmes alors de nous habiller et de sortir un peu, car j’espérais voir si je pourrais retrouver l’homme ; Nous croisâmes plusieurs amis de madame Levey, mais ils ne parlèrent pas de son absence, car, comme nous l’apprîmes ensuite, ses habitudes étaient un peu irrégulières et libres, et elle avait coutume de s’absenter pour un ou plusieurs jours, sans faire naître de remarques. Je ne vis pas la personne que je désirais et nous rentrâmes à environ 2 heures ou à peu près.

En rentrant, grand fut mon étonnement de trouver dans la cuisine des signes certains que quelqu’un avait été là pendant notre absence !! Je me précipitais dans la salle des malles, sans rien dire à ma femme, qui était entré dans sa chambre, et je trouvais à ma stupéfaction et à mon épouvante que le corps avait été mutilé, comme suit: je ne vis pas tout d’abord que le ventre avait été ouvert et quelques parties enlevées, quand je le reconnus avec horreur, je me trouvai mal et fut obligé de prendre un peu de whisky. Puis je retournai dans la pièce et ne sachant que faire pour le mieux, j’enveloppais ces organes de papier et les jetais dans les cabinets. Cela peut paraître très mal, mais j’étais dans un tel état, je ne savais que faire, tout était si terrible ! (tout ceci peut paraître incroyable, mais c’est strictement vrai, en rapport avec mes souvenirs et mes croyances. Je dis croyance à cause de l’état de mon cerveau, qui nécessita à cette époque un examen du professeur Grasset, le spécialiste de Montpellier). Je replaçais les différentes parties du corps, ou je crus les replacer avec les vêtements dans la malle mais je remarquai après quand ce fut envoyé à la gare que dans mon épouvante, j’avais oublié un paquet contenant la tête et les cuisses, ceci prouvant que je ne savais pas ce que je faisais ! Comme cela arriva le lendemain, mon esprit était dans une si terrible tension que quand j’allais à Marseille, j’étais fou.

Nous avions décidé d’aller passer d’aller passer quelques temps en Angleterre, laissant à la gare la malle non réclamée, ne comprenant pas le grand risque que nous courions.

Nous connaissions au fond de nous-même notre propre innocence ou au moins l’entière absence d’intention coupable, sans penser aux terribles conséquences, qui s’accumulaient autour de nous si l’on découvrait le corps avec nous.

Dans mes notes qui sont la partie la plus importante et tout à fait essentielle de ce récit, on trouvera quelques petits détails, qui jettent un jour différent sur le cas, qui est exposé dans ces papiers, et qui porteront à réfléchir. Personne, excepté moi qui pourrait parler, ne connut un de ces faits. Pour être correct, je n’eus rien à dire avant d’avoir vu mon avocat. Dans l’intérim, à Marseille j’étais devenu insensé et pareillement affecté qu’à Monaco. Une de mes plus vives hallucinations étant que ma femme était morte en prison et que je la voyais emportée de son cachot. Cela dura trois semaines, jusqu’à ce qu’Isabelle fut convaincu que j’étais fou ! En me quittant pour aller voir sa tante. C’était au moment où la presse donnait les détails et l’horrible récit de cette affaire – une pure fable – car, comme je l’ai dit, j’étais hors de moi et ma pauvre femme se mourrait, ainsi que le pensait le docteur de la prison car elle était aussi affectée que je l’étais. Tellement parurent de contes dans la presse ! Nous étions arrêtés à Marseille, extradés à Monaco où nous fûmes interrogés et jugés. Que le tribunal agit dans la circonstance avec ses pratiques habituelles, je ne doute pas un seul instant, mais la procédure étant totalement différente de ce qui se passe en Angleterre ne me donna pas l’occasion d’exposer les faits et de me défendre moi-même. On décida que j’étais fou quoique je ne le suppose pas, avant d’entrer en séance (ma pauvre tête est très fatiguée et comme vous n’êtes pas venu ce matin, comme je l’espérais, pour relever mon incertitude, je veux prendre la liberté de me donner un petit repos jusqu’à la nuit et d’arrêter ici mes notes)

Il y a quelques petits points, touchant strictement ce cas, qui ont besoin d’explication, et je vous les donne dans l’absolue confiance que vous en garderez le secret.

Que la cour se comporte justement envers nous et d’accord avec ces notes ainsi exposées, vous pouvez vous en faire une opinion personnelle. À cause du désir que vous m’avez transmis que je termine aujourd’hui, je ne peux pas vous écrire aussi largement que je le souhaitais, mais si vous désirez connaître quelque chose, je vous le dirai si possible.

Quand nous fûmes arrêtés à Marseille, dès que je pus j’écrivis au consul anglais, lui demandant de me désigner un avocat. Très aimablement il m’en désigna un et un autre pour ma femme. Je n’étais pas cependant dans un état convenable pour être examiné, ma femme non plus, car nous étions tous deux hors de nous, décidés à ne rien dire à personne avant d’avoir vu nos avocats. Nous fûmes laissées tranquilles. Je restais ainsi jusqu’à l’arrivée à Monaco [illisible] un peu après.

Alors quelqu’un que je crus être un juge, vint et me questionna, quoique je lui dis que mon cerveau était troublé et sujet aux hallucinations. Il m’examina 14 fois, mais chaque jour j’avais des idées différentes, ma tête étant tout à fait brouillée. Enfin il termina. J’eus un temps de calme, ma tête alla un peu mieux et je vis un avocat, qui parlait anglais. À mon épouvante quand je me mis à lui donner un exposé, il me dit que c’était trop tard, que le juge avait terminé son rapport, que le premier témoignage était inadmissible. Après sa remarque que ça ne changerait pas le jugement, je ne pus pas lui donner mon témoignage. Il me dit aussi qu’en raison de l’absence complète d’assistance du peuple anglais, qui considérait les criminels comme des [suicidés ?], leurs intérêts n’étaient plus protégés, que alors que les autorités avaient permis l’alliance d’une bonne famille anglaise avec une femme française, on devait faire un exemple. Ni ma femme ni moi n’en voulions croire un mot !

Le mode de procédure avec lequel nous fûmes interrogés, qui fut cause pour nous d’une terrible erreur, était tout à fait éloigné de la façon anglaise. Là quand un témoin est appelé, il ou elle sont examinés par l’avocat de la couronne et l’avocat de la défense. Le juge prend simplement des notes pour faire un résumé, et peut être demande une explication. Réglant si la question est admissible ou non, l’avocat a aussi l’habitude de conduire un témoignage. À Monaco le témoin donne son témoignage et aucune autre explication n’est permise à l’avocat. Le juge fait son opinion sans consulter la partie adverse. Je ne donne que ce qui nous arriva si sans doute cela est le mode habituel de procédure. Parfois on prend la liberté de donner une information à la presse pendant qu’un cas est en préparation sous la justice à proprement parlé. Aussi veux-je dire en deux mots l’abus de cette liberté et le mauvais service qu’elle rend pour cela. Je serai aussi bref que possible et vous demande votre indulgence pour une heure ou deux. Bref donc, dans mon cas il n’y avait personne qui pouvait jeter la moindre lumière ou donner une information, excepté moi, ma femme et « un autre ». Ni ma femme ni moi n’étions disposés ou en état de fournir une information et « l’autre » brillait par son absence à sa honte apparaissant au loin comme une fiction théorique, basée d’une façon présumable sur un renseignement reçu très digne de confiance. Je n’ai pas besoin de dire que l’opinion publique, nous vilipendant d’une façon abominable et toute erronée et préjugeant, était contre nous (en passant je puis dire, que le procès de bonne heure par un jury comme en Angleterre est une meilleur institution pour le peuple, en général, il évite tout à fait la mauvaise sensation d’un cas jugé par avance)

En toute justice, je dois dire que mon procès était commencé avant tout examen par les autorités… »

Le témoignage du docteur Léon Collin

Extrait de « Quatre ans chez les bagnards »

« Vere Goold, l’assassin de Monte Carlo »

« Voici la case, nous apprend le chef de camp, où vient de s’éteindre, il y a quelques semaines, Vere Goold, l’homme qui à Monte Carlo, le 4 Août 1897, de concert avec sa femme, tua à coups de poignard une dame Liévin, attirée chez lui sous prétexte de prendre le thé. On se souvient que les deux époux dépouillèrent leur victime de ses bijoux et de son argent, soit d’une quinzaine de mille francs. Le lendemain, ils saignèrent, dépecèrent le cadavre, et l’emportèrent, partie dans une malle, partie dans une valise à Marseille, où ils furent arrêtés.

Placé aux impotents dès son arrivée, Vere Goold, très âgé et déjà terriblement affaibli par le séjour qu’il fit au dépôt de l’Ile de Ré, anéanti par les fatigues de la traversée ne put vivre qu’un ou deux mois aux Hattes ; mal nourri, rongé par la vermine, et brimé par ses compagnons, car il passait pour avoir de l’argent et s’exprimait fort mal en français, Goold fut affecté au début au service de la bouverie. Mais terrassé par la fièvre, il fut bientôt incapable de sortir de sa case.

Le séjour dans ce lieu maudit est en effet mortel à bref délai, il ne se passe guère de semaine sans qu’il y ait un décès parmi ces malheureux infirmes, déjà pour la plupart usés et tout près de la tombe. Le cimetière est là dans la brousse à quelques mètres du camp. Quelques croix grossières émergeant des broussailles, en marquent seules l’emplacement. Goold est le dernier décédé. C’est là, au fond d’un petit trou vaseux, noirâtre, que le fossoyeur impotent n’a pas pris la peine de combler en entier, que repose ce grand vieillard que nous avons connu, l’ancien champion national de tennis de la Grande Bretagne, de plus un yachtman émérite, un jockey à succès, qui devenu alcoolique sans énergie et sans franchise finit par subir peu à peu la domination de sa femme ambitieuse, qui le poussa au crime. Il fut sur la Riviera, aimé et admiré de ses compatriotes. Bien élevé, d’humeur facile, ce fut un joyeux compagnon.

Le pasteur du Maroni, avec qui il nous fut donné de voyager un soir sur la nappe immobile du grand fleuve, le long des bords enchanteurs de la forêt, nous retrace avec amabilité quelques traits de ce vieux gentleman protestant, dont il lui fut permis de venir assister les derniers moments.

"Goold, nous dit-il, est un des rares criminels cultivés que j’ai vus. Lorsque je venais au camp, c’était pour lui une joie. Sa figure s’éclairait dès que je lui parlais sa langue maternelle, et dans son grand corps sec, maigre et courbé, je sentais son cœur tressaillir, lorsqu’il me déroulait le récit de sa vie et de ses prouesses passées. Malgré ses sourcils très proéminents, ses oreilles larges et charnues comme des nageoires, ce sont là des stigmates indéniables de dégénérescence, Goold avait conservé sous la casaque du forçat des allures de gentleman. Intoxiqué par l’alcool et porté par ce fait aux hallucinations, il avait grand effroi de ses voisins ; j’ai dû m’efforcer maintes fois de le rassurer, de le persuader qu’on n’en voulait pas à sa vie. Jusqu’à sa mort, il s’enquit de sa femme, restée en France, à la prison de Montpellier. Ici, on le fit s’occuper du bétail puis arroser le maigre potager du camp. Mais le climat eut vite raison de lui… Je vous montrerai ses mémoires elles sont pleines de curieuses choses…"

Ce fut en tout cas une carrière originale que celle de Vere Goold Thomas Saint Leger, employé de banque, industriel, puis sportman célèbre, devenu alcoolique vivant aux dépens de sa femme et des autres, puis assassin, condamné à mort, gracié, et mourant dans un coin de bagne, ignoré, jeté comme un chien dans un trou de vase à demi comblé10 … »

Notes

| 1. | La presse nationale place le décès de Vere Goold en septembre 1909, en le signalant dans ses éditions du 9 septembre. La date que nous donnons est tirée de la fiche matricule. ANOM H 698/Vere Goold. |

| 2. | Les mémoires du docteur Léon Collin sont publiés dans Des hommes et des bagnes, éditions Libertalia 2014. |

| 3. | Nous suivons ici l’orthographe du jugement du tribunal supérieur de Monaco. La presse varie sur le patronyme comme sur le prénom. |

| 4. | |

| 5. | Extrait des minutes du tribunal criminel, audience du 4 décembre 1907, n°92, Tribunal Supérieur de Monaco, archives des services judiciaires, Principauté de Monaco. Le jugement est reproduit également dans le Journal du droit international privé, 1908, t. 35, n° 1, p. 314 |

| 6. | Le conseil de révision est à Monaco l’équivalent de la cour de cassation en France. |

| 7. | Journal de Monaco, n°2584 du 14 janvier 1908, p. 1. |

| 8. | Journal de Monaco n°2588 du 11 février 1908, p. 1. |

| 9. | il s’agit probablement de la chanson « Connais-tu le pays », romance alors célèbre tirée de la tragédie lyrique « Mignon », d’Ambroise Thomas. |

| 10. | Notons ici que Vere Goold n’a pas été condamné à mort mais aux travaux forcés à perpétuité. Il n’a bénéficié d’aucune grâce. |

MANUSCRIT

PHOTOS

PRESSE