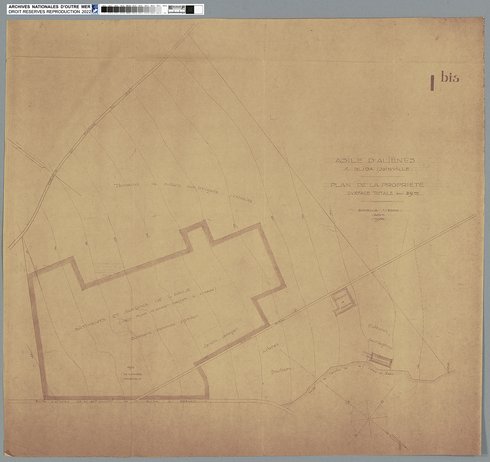

Relativement à la construction de structures dédiées à la prise en charge des patients psychiatriques aux colonies, le cas de Madagascar se révèle particulièrement intéressant. La colonie fondée à la fin du XIXe siècle, dispose dès le début du XXe siècle d’établissements psychiatriques. Un premier asile d’aliénés pour une capacité d’accueil d’une cinquantaine de lits ouvre à Itaosy en 1905, non loin de la capitale Tananarive, remplacé en 1912 par celui d’Anjanamasina. Situé à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de la capitale, il est le premier asile d’aliénés dans les territoires africains occupés par la France à répondre de la loi du 30 juin 1838, en vigueur dans cette colonie, plaçant les « aliénés » sous la responsabilité de l’administration coloniale.

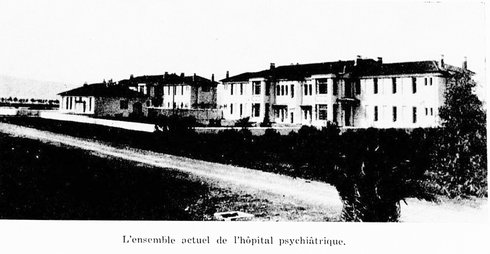

Sur l’île, si la situation est présentée comme fortement novatrice en matière de psychiatrie coloniale, celle-ci ne saurait masquer les grandes difficultés que vont connaître ces structures dédiées comme l’asile d’Anjanamasina. Les malades sont en effet très vite trop nombreux et cette pression implique qu’on agrandisse les lieux ou qu’on construise d’autres pavillons pour les aliénés au sein d’hôpitaux déjà existants.

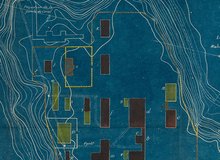

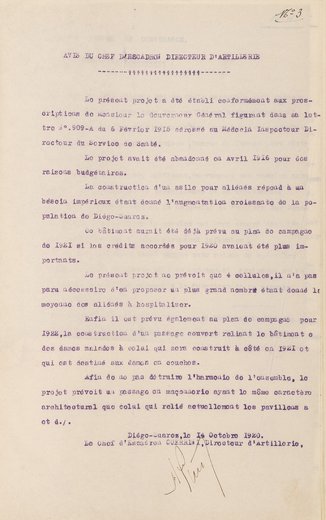

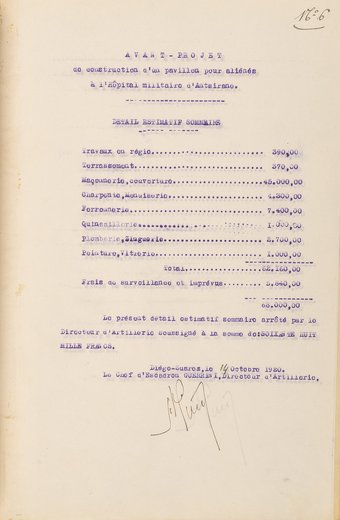

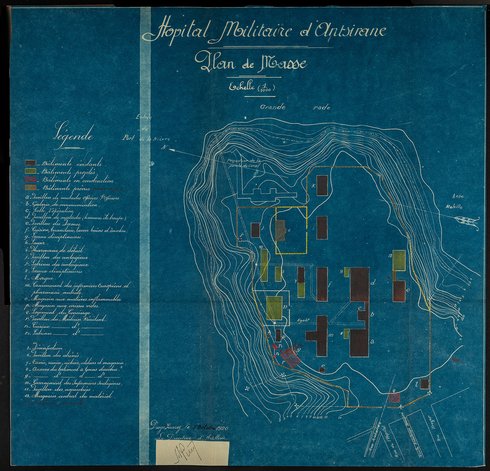

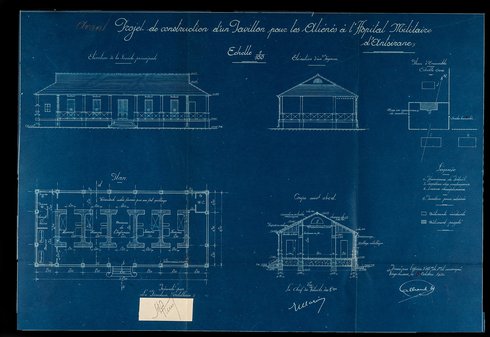

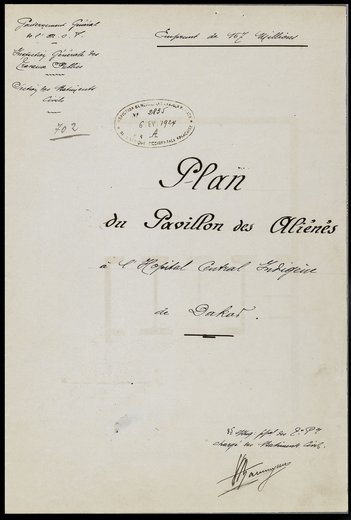

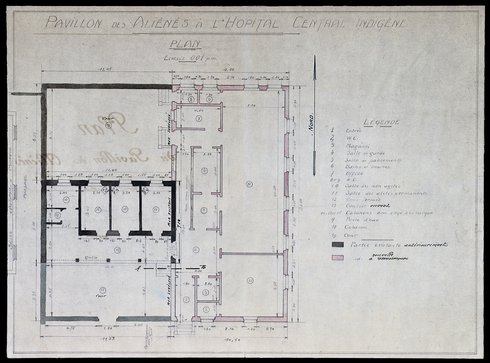

C’est le cas par exemple pour l’hôpital militaire à Diego Suarez (Antsirane) dont un projet de 1920 propose la construction d’un pavillon pour aliénés, « placé à l’est de l’hôpital, entre le bâtiment J des contagieux et le bâtiment I (pharmacie de détails), [...] seul endroit qui convient à cette installation. » Le projet avait été amorcé à la demande du Gouverneur général en février 1915, puis abandonné en avril 1916 faute de budget. En octobre 1920, sous la plume du chef d’Esquadron, directeur d’artillerie, le projet d’un asile pour aliénés répondrait « à un besoin impérieux étant donné l’augmentation croissante de la population de Diego Suarez » . La dépense s’élève alors à « 68.000 francs » . Toutefois le projet présenté compte seulement « 4 cellules » et « il n’a pas paru nécessaire d’en proposer un plus grand nombre étant donné la moyenne des aliénés à hospitaliser. »