Nomination des juges de paix et assesseurs dans l’arrondissement du Havre. An VI

Source : Archives départementales de Seine maritime, L 1188

La justice contemporaine, 1790-1939

La Révolution française a également été l'occasion d'une révolution judiciaire. Elle instaure la présomption d'innocence et la publicité des débats contradictoires. La justice est dorénavant dans les mains des citoyens et les décisions sont prises au nom du peuple et non du roi.

Ainsi, la justice devient indépendante grâce à la nomination des magistrats. Elle se réorganise autour de deux ordres de juridiction : l'ordre administratif, chargé de juger les litiges entre les citoyens et l'administration, et l'ordre judiciaire, chargé de juger les litiges entre les citoyens ainsi que les infractions à la loi.

En matière pénale, il existe trois juridictions en fonction du niveau d'infraction : le tribunal de police, le tribunal de police correctionnel et le tribunal criminel.

Choix des jurés, circulaire à la municipalité d’Ingouville. 7 messidor an IV

Source : Archives départementales de Seine maritime, L 5793

Ce dernier, chargé de juger les crimes, a recours à des magistrats et à un jury populaire. La procédure est double avec un jury d'accusation qui étudie l'affaire puis un juge qui décide de la condamnation si l'accusé est reconnu coupable.

Au sommet de l’ordre administratif, le Conseil d’État, créé en 1799, prépare les codes napoléoniens. Ceux-ci ont pour but l’unification du droit écrit. Ainsi, le Code civil ou Code Napoléon réunit le droit civil en 1804. Les réformes napoléoniennes entraînent une centralisation de l’organisation judiciaire. Les juges sont désormais nommés par l’État. La hiérarchie des tribunaux comprend une justice de paix par canton pour l’arbitrage et la simple police. Au niveau supérieur, dans chaque arrondissement, le tribunal civil a compétence générale et reçoit les appels des justices de paix. Les cours d‘appel examinent les appels des juridictions de première instance.

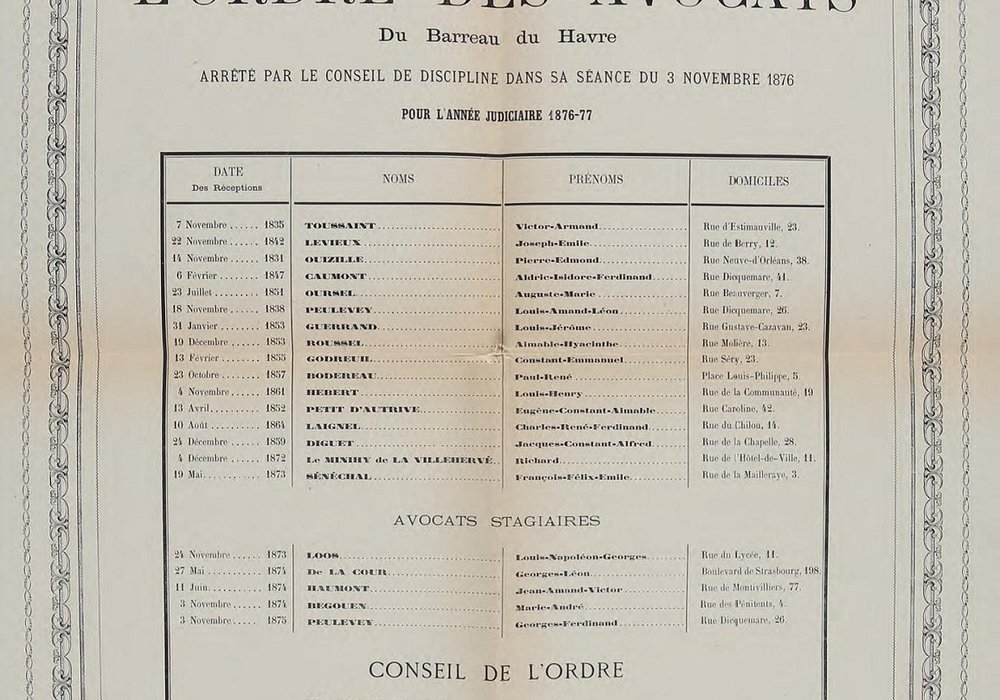

Tableau de l’ordre des avocats du barreau du Havre. 1876

Source : Archives départementales de Seine maritime, 2 U 1191

Dans l’ordre judiciaire, la cour de Cassation au sommet assure l’unité de la jurisprudence. Elle examine les vices de forme. Napoléon lui donne également un pouvoir disciplinaire sur tous les magistrats. En 1808, le Code d’instruction criminelle crée le juge d’instruction. Celle-ci échappe désormais au ministère public.

Les tribunaux criminels sont remplacés par les cours d’assises. Une échelle des peines comprenant contraventions, délits et crimes est élaborée en 1810 dans le Code pénal. Beaucoup de ces réformes ont été conservées dans le système judiciaire actuel.

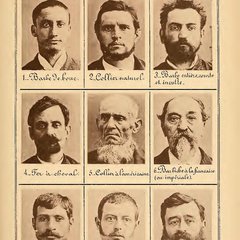

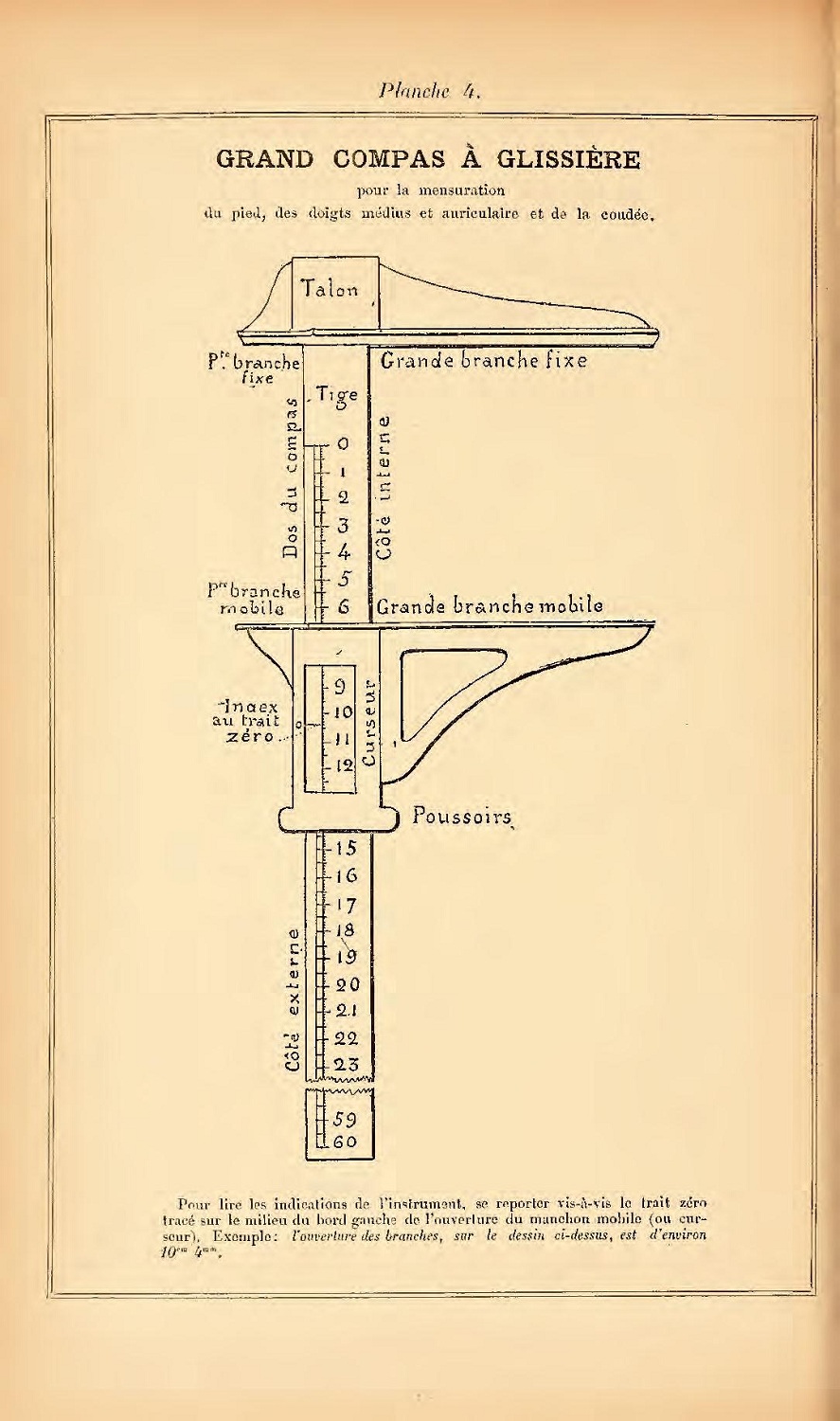

Bertillon (Alphonse), Identification anthropométrique, instructions signalétiques, Melun, 1893

Source : Archives départementales de Seine maritime

Police Scientifique et médecine légale

La fin du XIXe siècle voit l’essor des sciences appliquées aux enquêtes criminelles et la spécialisation de leurs acteurs, avec un recours croissant aux experts. C’est la naissance de la police scientifique et de la médecine légale, la première couvrant les activités techniques de la police liées à la recherche et à l’identification des auteurs et/ou victimes d’infractions, la seconde visant à déterminer les causes des lésions des victimes par le biais d’autopsies.

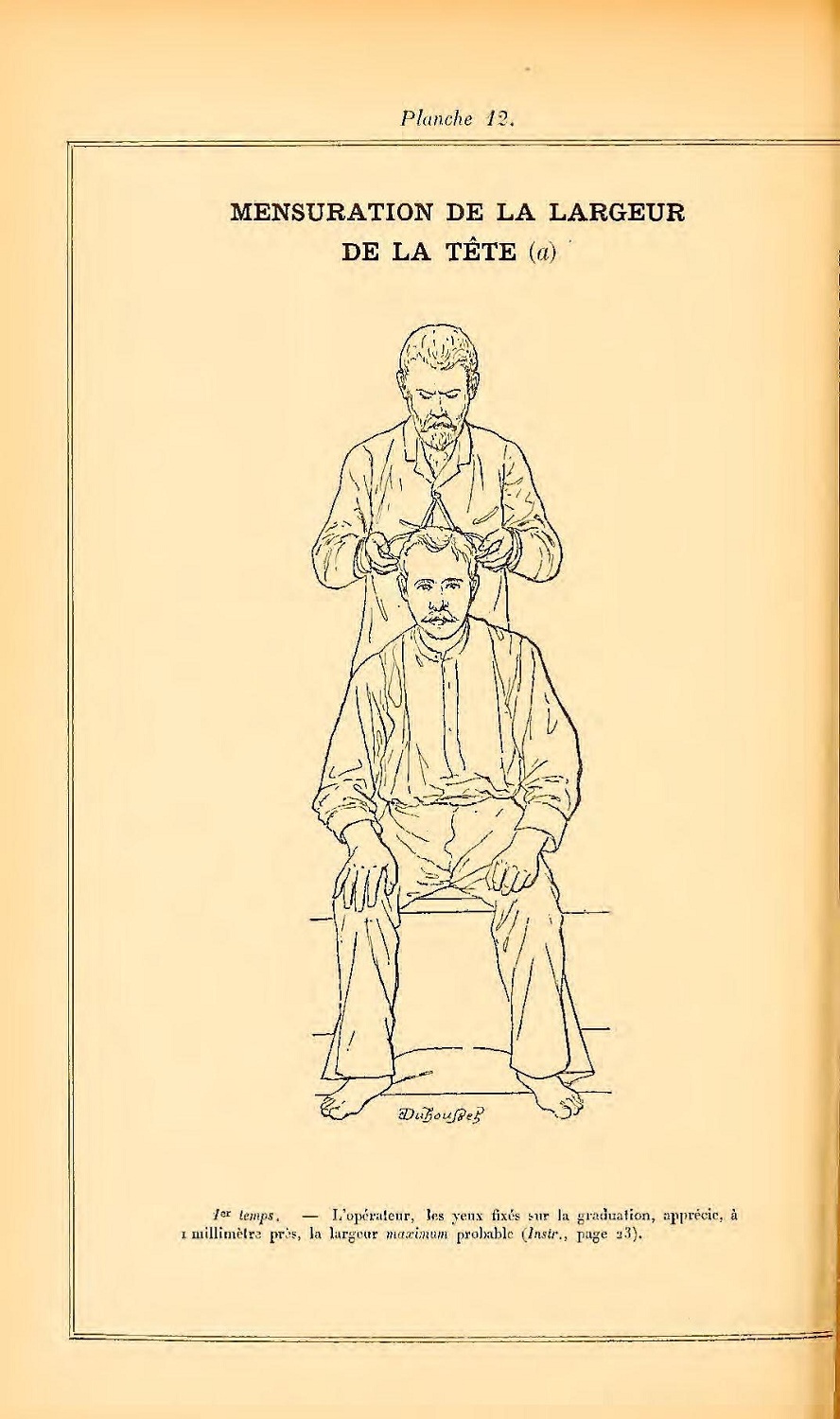

Bertillon (Alphonse), Identification anthropométrique, instructions signalétiques. Melun, 1893

Source : Archives départementales de Seine maritime

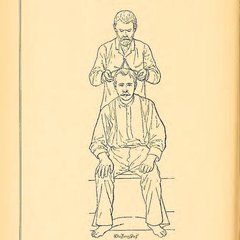

C’est Alphonse Bertillon, chef du service de l’identité judiciaire à Paris, qui invente en 1882 le fichier d’identité anthropométrique, appliquant aux criminels une méthode de signalement via diverses mensurations (envergure, taille, buste, couleur de l’iris par exemple, mais aussi cicatrices, tatouages, etc.), puis, en 1892, diffuse en France la dactyloscopie, technique d’identification par les empreintes digitales. Anthropométrie judiciaire et surtout dactyloscopie permettent de pallier l’abolition en 1832 du marquage au fer rouge des délinquants, qui compliquait l’identification des récidivistes. Un élève de Bertillon, Edmond Locard, crée en 1910 le premier laboratoire de police scientifique, à Lyon, réalisant analyses balistiques, toxicologiques, graphométriques, etc. Père de la criminalistique, il préconise une visite méthodique de la scène de crime basée sur la théorie de l’échange, toujours d’actualité, selon laquelle tout auteur d’un crime laisse des traces de son passage et emmène avec lui des éléments de cet endroit. Rapidement, localement (Havre et Rouen), furent créés des services anthropométriques auprès des commissariats de sûreté.

Bertillon (Alphonse), Identification anthropométrique, instructions signalétiques. Melun, 1893

Source : Archives départementales de Seine maritime

Concernant la médecine légale judiciaire, certes, sous l’Ancien Régime, on connaît de rares cas d’autopsies réalisées par des barbiers-chirurgiens pour étudier les blessures des victimes, etc., mais les véritables pères de cette science en France sont les médecins légistes Jean-Jacques Belloc et Alexandre Lacassagne à la fin du XIXe siècle.

Locard (Edmond), L’Enquête criminelle et les méthodes scientifiques. Paris : E. Flammarion, 1920, Bibliothèque de philosophie scientifique

Source : Archives départementales de Seine maritime, 10 FB 46

Casper (Johann Ludwig), Traité pratique de médecine légale. 1862

Source : Archives départementales de Seine maritime

Casper (Johann Ludwig), Traité pratique de médecine légale. 1862

Source : Archives départementales de Seine maritime

Lacassagne (Alexandre), Précis de médecine judiciaire. 1878

Source : Archives départementales de Seine maritime

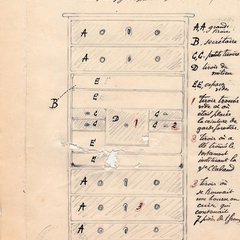

Pièce à conviction. Dessin d’un secrétaire forcé lors d’un vol suivi d’un double assassinat aux Grandes-ventes en 1894

Source : Archives départementales de Seine maritime, 6 U 2060

Trouver le coupable

D’abord constitués par la déclaration du plaignant ou de témoins, les dossiers d’enquêtes s’enrichissent au fil du temps. La découverte des cadavres fait tout d’abord l’objet de simples procès-verbaux que l’on illustre par la suite de plans et de croquis de la scène de crime. L’audition des témoins, la recherche d’indices, de l’arme et du mobile du crime rythment les enquêtes. Les progrès des moyens de communication puis l’apparition de la photographie rendent de plus en plus efficace la diffusion des signalements souvent distribués dans tout le territoire.

Prévenir le crime, c’est aussi surveiller des catégories d’individus jugés à risque, les marginaux tout d’abord mais aussi les étrangers et les repris de justice. La Révolution traque les émigrés, la IIIe République les anarchistes, les communistes et les réfugiés espagnols. Toutes les personnes considérées comme potentiellement dangereuses pour la sûreté de l’État et la sécurité des personnalités font l’objet d’une surveillance régulière.

Un individu menotté sur les quais de Rouen, vers 1900

Source : Archives départementales de Seine maritime, cliché Louis Chesneau, 157 Fi

Les mémoires et notes de frais joints aux dossiers de procédures permettent de voir l’évolution des moyens dont disposent les enquêteurs. En 1749, on y retrouve le versement d’indemnités aux indicateurs, appelés "mouches", chargés de collecter des informations et même de prendre en filature les suspects. En 1913, on peut y lire qu’une automobile a été utilisée pour l’enquête.Arrestation.

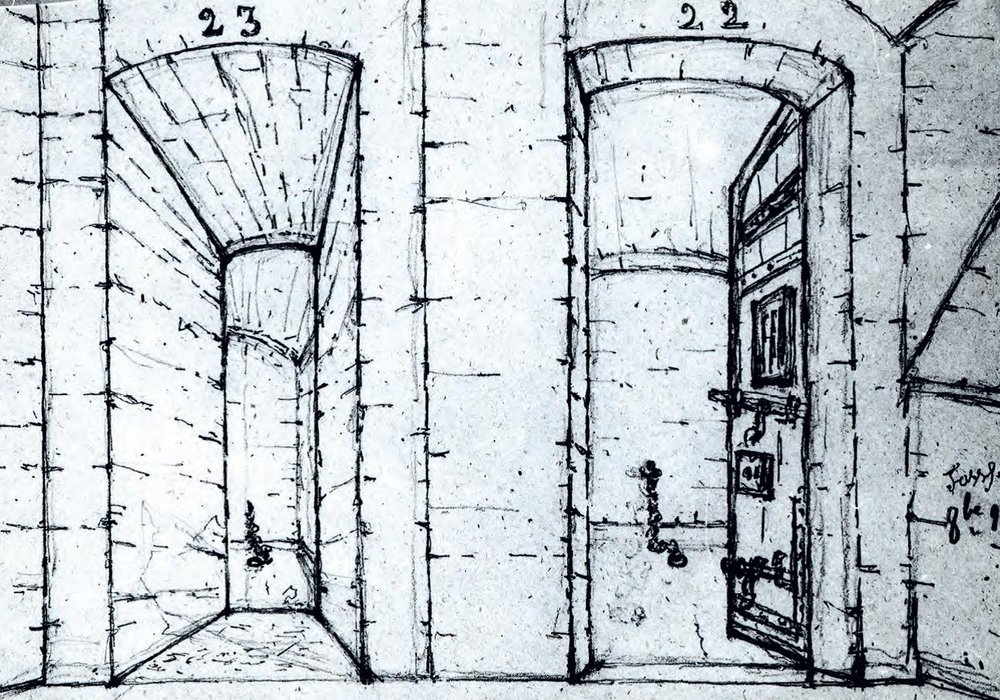

Couloirs et anciens cachots de la Conciergerie (XVIIIe siècle). Dessin de Fosse

Source : Archives départementales de Seine maritime, 2 Fi Rouen 991

Prisons

On place d’abord dans des petites maisons de correction les « marauds, vagabonds, incorrigibles… ». Beaucoup de prisonniers sont des opposants à la souveraineté, enfermés par lettres de cachet. Les premières « prisons », souvent d’anciens hôpitaux, hospices ou abbayes, sont dirigées par des institutions religieuses. Avec la Révolution française, la prison devient le principal moyen de répression. Le code criminel révolutionnaire organise les peines hiérarchiquement selon la nature des crimes et délits : en haut, la peine de mort, les fers (ou travaux forcés en 1810), puis la réclusion dans

une maison de force, la gêne, la détention, la déportation, la dégradation civique et le carcan.

Couloirs et anciens cachots de la Conciergerie (XVIIIe siècle). Dessin de Fosse

Source : Archives départementales de Seine maritime, 2 Fi Rouen 992

Le voyage aux États-Unis de Tocqueville et son ouvrage « Du système pénitentiaire aux États-Unis et son application en France » renforce l’idée que l’enfermement cellulaire reste le meilleur moyen pour éviter la récidive.

La loi du 4 février 1893 contraint les conseils généraux à bâtir des prisons cellulaires. Elles sont toutes construites sur modèle du rondpoint central d’où jaillissent les ailes de détention.

Le galérien. gravure réalisée par Sébastien Le Clerc, 1664

Source : Bibliothèque Nationale de France

Galères et bagnes portuaires

La peine des galères naît au XVe siècle et se répand à partir du XVIe siècle. Ce navire royal nécessite 260 rameurs. Les galériens, « la chiourme », sont des vagabonds, mendiants ou opposants au roi. Ils sont reconnaissables par leurs casaque et bonnet rouge, et par l’inscription au fer rouge des 3 lettres « GAL » sur leur épaule droite. Les rameurs sont attachés à un banc de jour comme de nuit, le long d’une rame de 12 mètres. Ils ne sont en mer que 2 à 3 mois par an ; le reste de leur peine est accomplie sur le port.

Une ordonnance de 1748 rassemble les galères à la marine marchande ; les bagnes sont nés. Les forçats sont rassemblés à Bicêtre, où 2 fois par an, ils sont conduits à pied et enchaînés les uns aux autres jusqu’au bagne de Toulon, puis ensuite également à celui de Brest.

Départ des forçats à l’Ile de Ré pour la Nouvelle-Calédonie. Carte postale

Source : CEDIAS Musée social

Bagnes coloniaux

La conception du travail rédempteur associé à la mise en valeur des territoires, amènent les pays européens à ouvrir des bagnes dans leurs colonies. Les bagnes portuaires sont fermés et les condamnés aux travaux forcés sont transportés en Guyane, à partir de 1852, puis en Nouvelle-Calédonie en 1867.

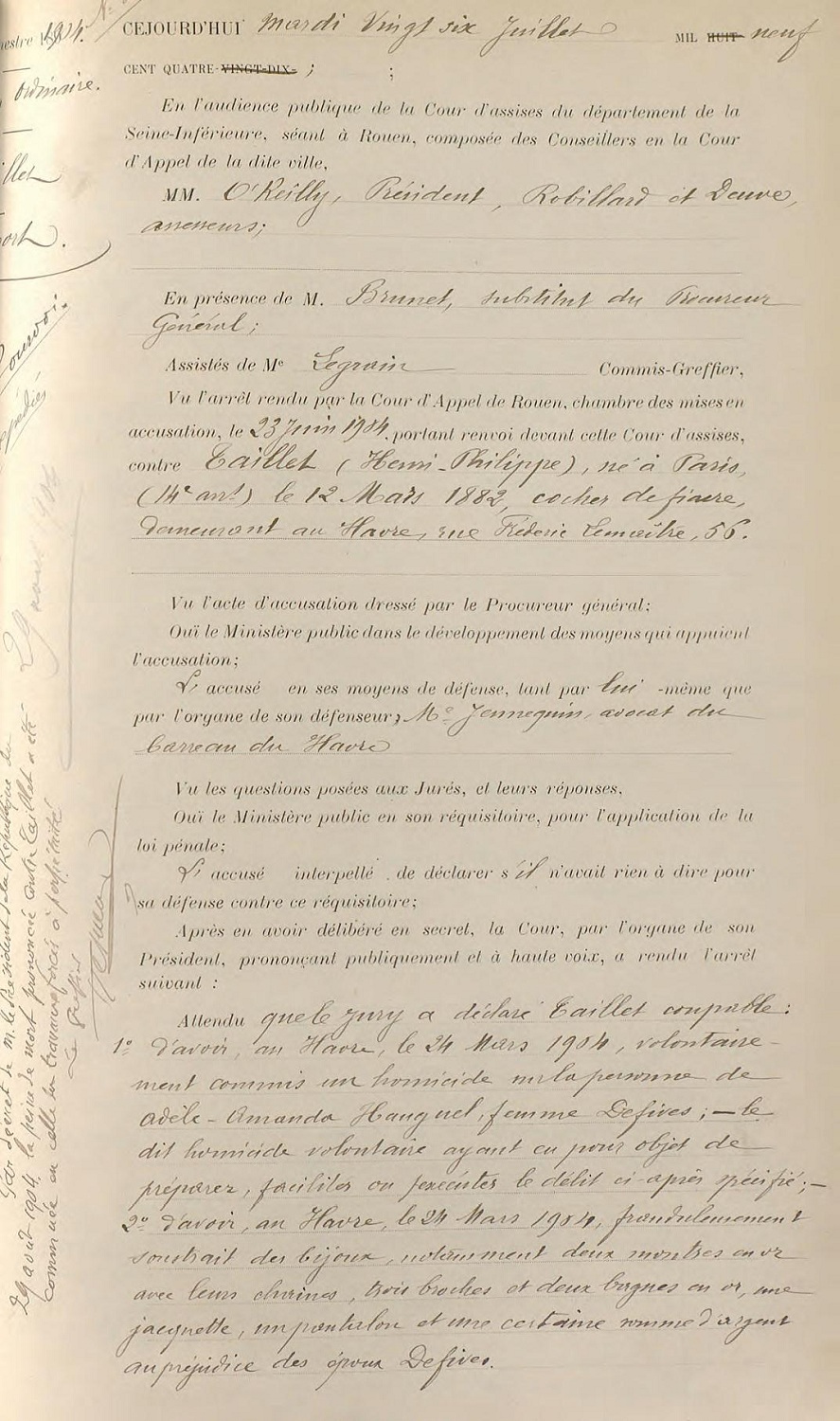

Acte de condamnation de J. Ph. Taillet à la peine de mort du 26 juillet 1904. Avec mention marginale indiquant que la peine a été commuée en celle de travaux forcés à perpétuité, 29 août 1904

Source : Archives départementales de Seine maritime, 2 U 1345

Les conditions de vie y sont déplorables (violence, travail forcé, malnutrition, misère…). La fermeture du bagne de Guyane n’a lieu qu’en 1952, avec les premiers rapatriements en 1946.

Vue de la colonie agricole des jeunes détenus du Petit-Quevilly près Rouen. Estampe, Victor Corbe, XIXe siècle

Source : Collections Bibliothèque municipale de Rouen

Avant la Révolution, les mineurs sont jugés comme les adultes. Avec le code pénal de 1791, le principe fondamental du discernement émerge dans les faits par des réductions de peine et très souvent par l’envoi en maison de correction. Le code pénal de 1810 préconise de séparer les mineurs des adultes, mais les conditions d’enfermement restent très dures, comme à la prison de Bicêtre à Rouen, créée en 1822.

Registre d’entrée de la colonie pénitentiaire du Petit-Quevilly. 1856-1857

Source : Archives départementales de Seine maritime, 1Y431

En 1833, Charles Lucas, inspecteur général des prisons du Royaume, propose la création de « colonies agricoles » fondée sur le travail de la terre. Le grand débat pénal du XIXe siècle oppose les partisans de l’éducation et ceux de la répression. Ainsi, à Rouen, Arthus Vingtrinier, médecin des prisons pendant la Restauration, milite pour le placement en apprentissage des jeunes délinquants. Guillaume Lecointe souhaite plutôt réunir les mineurs dans un espace « hors prison » et leur faire travailler la terre. La colonie pénitentiaire du Petit-Quevilly, qui fonctionne de 1843 à 1865, accueillera au plus fort de son activité 155 détenus affectés aux travaux agricoles.

Affaire Andrée Grémi, 16 ans, accusée d’avoir provoqué la mort de son nourrisson par imprudence. PV d’audience du tribunal pour enfants et adolescents, 25 août 1932

Source : Archives départementales de Seine maritime, 3U4/1645

Sous le Second Empire, la tendance répressive l’emporte et nombre d’enfants sont envoyés dans des colonies pénitentiaires, véritables « bagnes d’enfants ». La troisième République hésite ensuite entre cette approche répressive (ouverture du bagne pour enfant d’Ajaccio, peine de mort dès 16 ans) et progrès dans l’appréhension de la délinquance juvénile (irresponsabilité avant 13 ans, création de tribunaux pour enfants).

L’ordonnance du 2 février 1945 établit définitivement des tribunaux pour enfants et privilégie la réinsertion et l’éducatif sur le répressif. André Vitel, guillotiné à Rouen en 1939, restera le dernier mineur exécuté en France.

Le Petit journal illustré. 8 avril 1928

Source : Bibliothèque Nationale de France

La guillotine

A la Révolution, de nouveaux principes s’appliquent à la peine capitale. Elle se doit d’être égalitaire : la même pour tous. Elle se veut humaine : une mort plus rapide et sans aucune souffrance supplémentaire. Une diminution de l’intervention du bourreau est préconisée.

Joseph Ignace Guillotin est porteur de ces valeurs depuis la fin du XVIIIe siècle. Député de la Constituante, il défend ces principes auprès de l’assemblée qui les valide par une loi. Guillotin se rapproche alors du docteur Louis pour la conception de la machine. Le choix d’une machine qui tranche la tête et sectionne les vertèbres en une seule fois est décidé.

Lieux de l’exécution

A Rouen, pendant la Révolution, l’exécution se déroule toujours place du Vieux-Marché. A la demande du maire, le préfet arrête le 14 janvier 1836 qu’ « à l’avenir les exécutions à mort auront lieu à Rouen sur la place Bonne-Nouvelle à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par le juge ». Ainsi, comme sous l’Ancien régime, des exécutions peuvent encore avoir lieu sur la commune du crime, comme pour l’affaire des assassins de Saint-Martinle- Gaillard. Le 24 juin 1939, le président du Conseil Édouard Daladier promulgue un décret-loi abolissant les exécutions capitales publiques. Dorénavant et jusqu’en 1981, elles auront lieu dans l’enceinte des prisons.

Paul-Émile Lasgi, 22 ans, avait assassiné à coups de marteau Gustave Facon et son domestique Gustave Guerrand, pour les voler, puis avait mis le feu à la ferme, en juin 1927. Le jour de son exécution, le 27 mars 1928, il dénonce son complice, Henri Renaux, qui sera condamné au bagne à perpétuité.

Le combat contre la peine de mort

Dès le XVIIIe siècle, Beccaria prône l’abolition de la peine de mort. Au XIXe siècle, Victor Hugo utilise sa notoriété d’écrivain et d’homme politique pour dénoncer la peine capitale. Entre 1906 et 1908, un courant politique milite pour son abolition. Le président Fallières utilise systématiquement durant cette période son droit de grâce.

Condamnation et exécution de Troppmann Supplément illustré du Petit journal, 19 janvier 1870

Source : MUCEM, Marseille

La presse locale commence à s’intéresser aux affaires criminelles avec l’affaire Delamare en 1816. Mais c’est l’affaire Troppmann, l’assassin de Pantin arrêté au Havre, qui fait véritablement naître en France la presse de faits divers. Le Petit Journal, qui utilise les illustrations pour dramatiser le récit des crimes remporte un grand succès. À l’inverse, la presse normande utilise assez peu les illustrations avant la Première Guerre mondiale. Ce n’est que dans l’entredeux guerres que la photographie y apparaît. Le récit de l’affaire est alors moins détaillé.

Jusqu’au début de la IIIe République, la presse traite des procès d’assises et des exécutions capitales. Puis, les journaux relatent la découverte du meurtre ainsi que les moindres détails des enquêtes. L’information peut également avoir pour objectif de résoudre une disparition d’enfant.

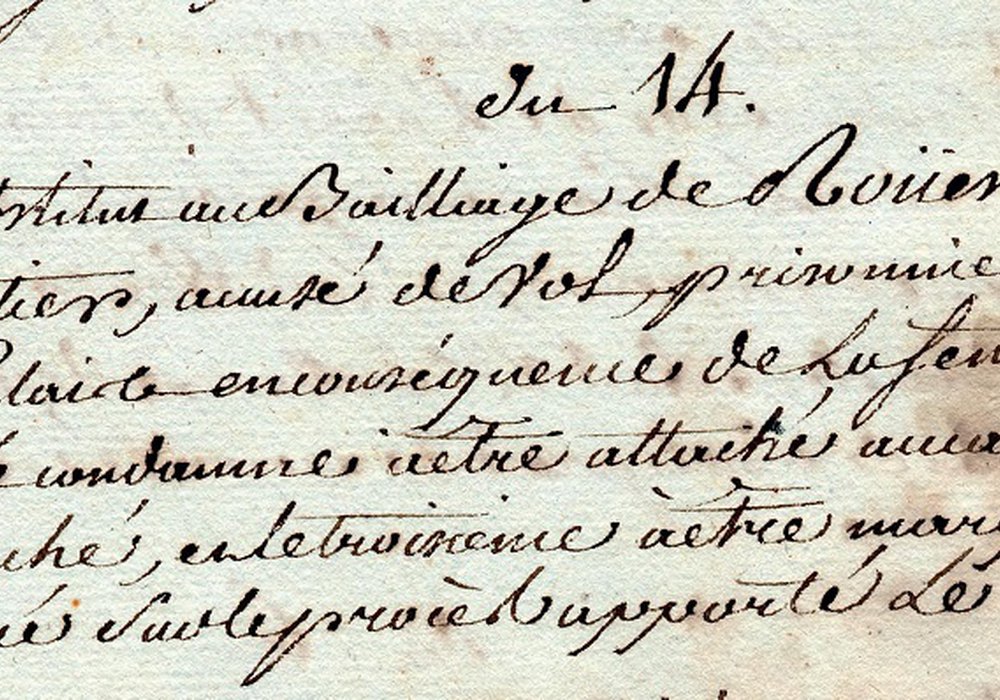

Condamnation de Jacques Le Pelletier au carcan pendant 3 jours de marché et à être marqué au fer de la lettre « V » pour voleur, 14 juin 1790

Source : Archives départementales de Seine maritime, 1B5436

Dès l’Antiquité, la « clameur publique » est une procédure qui permet de réclamer oralement justice pour un fait dont on est le témoin ou la victime. La forme la plus connue en est probablement le « haro normand », attesté dans le Grand Coutumier de Normandie dès le XIIe siècle. Les témoins d’un crime sont investis à titre temporaire du pouvoir de saisir l’accusé, dont le jugement relève du duc de Normandie puis du roi.

La foule se manifeste également lors des arrestations ou des procès. Elle exerce alors une pression importante sur la police et les jurés. La presse est le relais privilégié de cette opinion publique qu’elle encourage. La pression est telle que les suspensions de procès ne sont pas rares.

Récit de l’exécution d’André Vitel par le commissaire de police de Rouen. Le public a été maintenu à l’écart, 2 mai 1939

Source : Archives départementales de Seine maritime, 2U2285

La rumeur n’est pas non plus absente du processus judiciaire, comme le montre l’exemple de la rumeur des « piqueurs de femmes » à Rouen en 1819-1820, qui inquiète les autorités par la psychose collective qu’elle menace d’installer. La foule se manifeste encore bruyamment lors des exécutions publiques. Au XIXe siècle, par souci de maintien de l’ordre, d’importantes forces de police sont mobilisées lors de ces évènements. Puis, le public est clairement éloigné des exécutions capitales, auxquelles on procède dans un quasi-secret. C’est en particulier le cas pour l’exécution publique du dernier mineur en France, André Vitel, guillotiné en 1939.

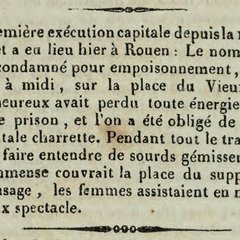

Foule à la première exécution depuis la Révolution. Journal de Rouen, 9 novembre 1831

Source : Archives départementales de Seine maritime, JPL 3/8

Un mouvement progressif d’exclusion de la foule et du public du processus judiciaire permet l’émergence d’une justice plus moderne.

« Canard » annonçant qu’un homme de 73 ans a tué son épouse à Saint-Eustache-la-Forêt, 1840

Source : MUCEM, Marseille

On observe parallèlement l'émergence d'une nouvelle forme d’articles : les chroniques judiciaires qui placent le lecteur au centre du prétoire. La recherche du sensationnel et la volonté d'imposer l'opinion publique dans les débats judiciaires apparaissent dès lors comme des dérives d’une forme de journalisme à succès. Le discours des journaux influence ainsi parfois le cours des procès, comme pour l’affaire Druaux, dont il sera prouvé en 1896 qu’il s’agissait d’une erreur judiciaire.