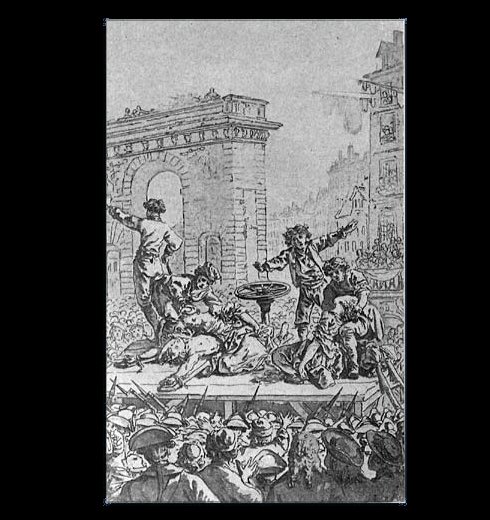

Liste des crimes capitaux à la fin de l’Ancien Régime

M. de Pastoret, Des lois pénales, Paris, A. Buisson, 1790, tome II, Quatrième partie, chapitre XXI.

Abus fait de la peine de mort dans la jurisprudence françoise, p. 120 à 133.

Voici le tableau des crimes pour lesquels nous condamnons à la mort. Il ne les renferme même pas tous. Les réflexions seroient inutiles ; l’effroi du lecteur y suppléera.

1°. Le blasphème énorme. Louis XIV, déclaration de Juillet 1666. Voyez le code pénal, p. 8 et 9.

2°. Composer des ouvrages contre la religion. Louis XV, déclaration du 16 Avril 1757.

3° Les faire composer. Ibidem.

4°. Les imprimer. Ibidem.

5°. Le sacrilège joint à la superstition et à l’impiété. Louis XIV, édit de Juillet 1682, art. 3.

6°. Le sacrilège avec la profanation des choses saintes. Voyez le code pénal, pag. 11.

7°. Abattre ou démolir les croix et images. Charles IX, édit de Fevrier 1561, art. 1.

8°. Tout acte de scandale et sédition impie. Ibidem.

9°. Assemblée des hérétiques avec armes. Louis XIV, déclaration du 14 Mai 1724, art. 1.

10°. Prédicans qui auront rempli leurs fonctions. Ibidem, art. 2.

11°. Sortilege et magie. Déclaration citée de 1682, et code pénal, p. 35.

12°. Regicide. François I, ordonnance de 1531, art. 1.

13°. Attentat sur la personne des enfans du roi. Ibidem.

14°. Ligues et associations. Charles IX, ordonnance de 1562, art. 15 ; ordonnance de 1563, art. 7 et 9. Ordonnance de Blois, art. 183.

Ordonnance de Henri 3 du mois de Novembre 1583.

15°. Enrolemens illicites. Ibidem.

16°. Conspirations. François I, ordonnance de 1531, art. 1.

17°. Non révélation d’une conspiration. Louis XI, ordonnance du mois de Décembre 1477. François I, ordonnance du mois de Juillet 1534, art. 37.

18°. Parlementer avec les ennemis, sans la permission des chefs de l’armée. Ibidem. art. 31.

19°. Ne pas instruire ses chefs d’une lettre ou message qu’on auroit reçu de la part d’un prince ou seigneur ennemi. Ibidem, art. 37.

20°. Levées de troupes, sans permission du roi. Louis XIII, 14 Avril 1615.

21°. Assemblées illicites sous quelque prétexte que ce soit. Charles VIII, ordonnance du mois de Novembre 1487. Henri III, ordonnance de Blois, art. 278.

22°. Porter harnois, armes, arquebuses, etc., si on ne vient en garnison, ou si on n’est mandé pour le service du roi. François I, ordonnance de 1546, art. 1.

23°. Retirer ou favoriser ceux qui en ont porté. Ibidem.

24°. Déserter. François I, ordonnance de 1534, art. 53.

25°. Faire amas d’armes pour gens de pied ou de cheval. Louis XIII, ordonnance de 1629, art. 172.

26°. Acheter sans permission plus de poudre, plomb, mêches qu’il n’en faut pour la provision nécessaire de sa maison. Ibidem, art. 173.

27°. Faire fondre sans permission, et retenir ou avoir chez soi des canons ou autres piéces de quelque calibre que ce soit. Ibidem, art. 174.

28°. Fortifier des châteaux ou s’emparer de ceux déjà fortifiés. Henri IV, déclaration de 1610. Louis XIII, ordonnance de 1629, art. 176.

29°. Contrefaire les especes ayant cours. Louis IX, ordonnance de 1262. Philippe III, ordonnance de 1273, art.1 et suiv. Henri IV, ordonnance du mois de Janvier 1599, art.21. Louis XV, déclaration du mois de Février 1726, art. 1.

30°. Contribuer à l’exposition des especes contrefaites ou à leur introduction dans le royaume. Louis XV, édit du mois de Mai 1718 ; déclaration de 1726, art .1.

31°. Rogner les écus et autres especes d’or et d’argent. François I, ordonnance de 1536, art. 6 ; ordonnance du mois de Mars 1540, art. 61.

32°. Acheter des rognures. Henri IV, ordonnance du mois de Janvier 1599, art. 21.

33°. Ouvriers des monnoies, qui ne les délivrent pas de poids et aloi, de bonne rotondité, assiette et impression, et avec les lettres et cordon entiers. Henri IV, ordonnance de 1599, art. 4.

34°. Receveurs ou payeurs qui distribuent sciemment des especes de fausse fabrique. Henri IV, ordonnance du mois de Janvier 1599, art. 4. Louis XV, déclaration de 1726, art. 2.

35°. Changeurs qui ne cisaillent pas en présence du vendeur l’espece d’or ou d’argent qu’ils viennent d’acheter. Ordonnance d’Orléans, art. 148.

36°. Transporter hors royaume de l’or ou de l’argent au delà de ce qui est nécessaire pour le voyage. Louis XV, déclaration de 1726, art. 9.

37°. Les étrangers même régnicoles qui les négocient à trop haut prix, s’ils les achetent pour les emporter ou les fournir à de faux fabricateurs. Ibidem, art. 12.

38°. Les serruriers, forgerons et autres ouvriers en fer qui auront fabriqué des ustensiles en fer et outils servant aux monnoies, et dont l’usage ne leur est pas connu. Louis XV, déclaration de 1726, art. 16.

39°. Ceux qui auront gravé poinçons et autres pièces propres à la fabrication des especes, sans permission des officiers des monnoies. Ibid., art. 17.

40°. Les voituriers qui transporteront sciemment les outils servant aux monnoies, sans en avertir les procureurs-généraux ou les intendans. Ibid., art. 18.

41°. Les commis des recettes générales et particulieres, ayant le maniement des effets publics, et en divertissant au dessus de trois mille livres. Louis XIV, déclaration du mois de Mai 1690.

42°. Les trésoriers, receveurs et autres préposés qui détournent les deniers publics ou les emploient à leurs usages particuliers. Louis XIV, déclaration du mois de Juin 1701.

43°. La concussion, avec certaines circonstances. Voyez le code pénal, p. 86.

44°. Exceder et outrager les magistrats, officiers, huissiers ou sergens exerçant actes de justice. Ordonnance de Moulins, art. 34. Ordonnance de Blois, art. 190.

45°. Recueillir ou cacher dans sa maison un condamné à mort. François II, ordonnance du mois de Décembre 1559.

46°. Le crime de bris de prison, dans certains cas. Voyez le code pénal, p. 94.

47°. L’homicide de guet-à-pens. Henri II, ordonnance de Juillet 1547.

48°. Accompagner les meurtriers, sous quelque pretexte que ce soit. Ordonnance de Blois, art. 190.

49°. La seule machination de tuer, outrager ou exceder quelqu’un, quand même elle n’auroit pas été suivie d’effet. Ordonnance de Blois, art. 195. Voyez aussi l’ordonnance de 1670, tit. 16, art. 4.

50°. Vol de grand-chemin. François I, ordonnance du mois de Janvier 1534.

51°. Vol avec effraction, dans les maisons. Ibidem.

52°. Vol domestique. Louis IX, ordonnance de 1270. Louis XV, déclaration du mois de Mars 1724, art. 2.

53°. Vol dans les maisons royales, sans avoir égard à la valeur et estimation des effets volés. Louis XIV, déclaration du mois de Janvier 1677.

54°. Vol dans les hôtels des monnoies. Louis XV, déclaration du mois d’Avril 1724.

55°. Les voleurs d’église et leurs complices, suivant l’exigence des cas. Louis XV, déclaration du mois de Mars 1724.

56°. Ceux qui accompagnent les larrons. Etablissemens de St. Louis, liv. 1, chap. 22.

57°. Ceux qui récélent les effets volés, quand le vol mérite la mort. Ibidem.

58°. Vol nocturne avec armes. Voyez le code pénal, p. 115.

59°. Quelquefois, vol nocturne avec des échelles. Ibidem.

60°. Vol avec fausses clefs. Ibidem.

61°. Le crime de plage, suivant les circonstances. Code pénal, p. 120 et suiv.

62°. Le galerien qui se mutile. Louis XIV, déclaration du mois de Septembre 1677.

63°. Se servir du poison, que la mort s’en suive ou non. Louis XIV, édit de Juillet 1682, art. 4 et 5.

64°. En composer ou distribuer pour empoisonner. Ibidem., art. 4.

65°. Savoir qu’il en a été demandé ou donné, et n’en pas instruire le procureur-général ou ses substituts, selon les circonstances et l’exigence des cas. Ibidem.

66°. Le duel. Charles IX, Fevrier 1566, ordonnance de Moulins. Henri IV, édit de Blois, Avril 1602, et autres édits donnés à Fontainebleau, Juin 1609. Louis XIII, déclaration de Juillet 1611, de Janvier 1613, d’Octobre 1614 ; lettres patentes de Juillet 1617 ; édit de 1623. Louis XIV en 1643, 1644, 1646, 1651, 1653, 1666 ; et enfin par l’édit du mois d’Août 1679, art. 13. Louis XV, édit de Fevrier 1723.

67°. L’incendie. Voyez le code pénal, p. 206 et suiv.

68°. Le parricide. Ibidem, p. 209.

69°. L’inceste en ligne directe. Ibidem, p. 210.

70°. L’inceste spirituel. Ibidem, p. 211.

71°. Le rapt. Louis XIII, déclaration de 1639, art. 2 et 3.

72°. Le viol. Ibidem, art. 3.

73°. La séduction, suivant les circonstances. Ordonnance de Blois, art.42. Voyez le code pénal, p. 215 et 216.

74°. Faire sequestrer des filles en vertu de lettres de cachet pour les épouser ou faire épouser sans le consentement des parens ou tuteurs. Ordonnance d’Orléans, art.2. Ordonnance de Blois, art. 281.

75°. Les seigneurs qui contraignent leurs sujets ou autres à donner leurs filles ou pupilles en mariage. Ordonnance de Blois, art. 281.

76°. Récélé de grossesse. Henri II, édit de Fevrier 1556.

77°. Avortement. Voyez le code pénal, p. 234.

78°. Le crime contre nature. Ibidem, p. 250.

79°. Les voies de fait violentes et préméditées. Ibidem, p. 262.

80° Banqueroute frauduleuse. Ordonnance d’Orléans, art. 143. Henri IV, édit de Mai 1607. Louis XIV, ordonnance de 1673, titre 11, art. 12.

81°. Monopole sur le bled. Voyez le code pénal, p. 277.

82°. Faux, dans l’exercice d’une fonction publique. Louis XIV, édit de Mars 1680.

83°. Fabrication de lettres et sceaux de chancellerie. Ibidem.

84°. Contrefaction de la signature des secrétaires d’état. Louis XIV, déclaration du 20 Août 1699.

85°. Contrefaction, falsification, altération d’ordonnances ou papiers du trésor royal et autres papiers royaux ou publics. Louis XIV, déclaration du 4 Mai 1720, art. 1.

86°. Falsification ou altération de papiers concernant tous les receveurs, trésoriers, etc. royaux ou publics. Ibidem, art. 2.

87°. Les financiers, de quelque état qu’ils soient, qui falsifient acquits, quittances, comptes et rôles de montres. François I, édit de Juin 1532, art. 5.

88°. Fausse mention de contrôle dans un acte. Louis XV, déclaration du 22 décembre 1754.

89°. Calquer, contretirer ou contrefaire le poinçon des villes dans lesquelles il y a jurande, ou les poinçons des fermiers. Louis XV, déclaration du 4 Janvier 1724.

90°. Abuser des poinçons de contremarque, les enter, souder, appliquer sur des ouvrages d’or et d’argent qui n’ont pas été portés, essayés et marqués dans les bureaux des maisons communes. Louis XV, déclaration du 19 Avril 1739, art. 1.

91°. Faux témoin qui a exposé l’accusé à la mort. François I, ordonnance de 1531 ; Voyez le code pénal, p. 296.

92°. Porter du tabac, des toiles peintes, etc, en contrebande, par attroupement au nombre de cinq au moins avec port d’armes. Louis XV, déclaration du 2 Août 1729, art. 1.

93°. Employés d’intelligence avec les contrebandiers. Ibidem, art. 2.

94°. Contrebandiers qui forcent les portes et corps-de-grde des employés. Ibidem, art. 3.

95°. Employés convaincus d’avoir fait le faux saunage ou d’y avoir participé. Louis XI, ordonnance de Mai 1680, tit. 17, art. 10.

96°. Officiers des greniers et dépots qui font un commerce de sel. Ibidem, art. 11.

97°. Faux-sauniers avec armes, et au nombre de cinq. Louis XV, déclaration du 5 Juillet 1704.

98°. Imprimer, vendre ou débiter des livres ou compositions nouvelles sans permission expédiée en la forme prescrite. Louis XIII, déclaration de Janvier 1626 ; Voyez aussi une ordonnance de Charles IX, 10 Septembre 1563.

99°. Le maître convaincu d’avoir livré son vaisseau aux ennemis. Louis XVI, ordonnance de 1681, liv. 2, tit. 1, art. 36.

100°. Le maître convaincu d’avoir malicieusement fait échouer ou perir son vaisseau. Ibidem.

101°. Mariniers ou passagers qui, dans les vaisseaux, apporteront quelque trouble à l’exercice de la religion catholique. Ibidem, tit. 2, art. 4.

102°. L’écrivain qui écrit sur son registre chose contraire à la vérité. Ibidem., tit. 3, art. 6.

103°. Le pilote qui fait perir un bâtiment par malice. Ibidem, liv. 4, art. 7.

104° Les lamaneurs coupables du même crime. Ibidem, liv. 4, tit. 3, art. 18.

105°. Matelot ou autre qui fait couler les breuvages ou perdre le pain. Ibidem, liv. 2, tit. 7, art. 7.

106°. Qui fait faire eau au navire. Ibid.

107°. Exciter sédition pour rompre le voyage. Ibidem.

108°. Frapper le maître les armes à la main. Ibidem.

109°. Le capitaine arrêtant les vaisseaux sujets ou alliés du roi qui amenent leurs voiles et représentent leurs charte-parties ou polices, ou qui y laisse prendre quelque chose. Ibidem, liv. 3, tit. 9, art. 13.

110°. Couler à fond les vaisseaux pris. Ibidem, art. 18.

111°. Descendre les prisonniers en des îles ou côtes éloignées pour céler la prise. Ibidem.

112°. Le voleur de cordages et ustensiles des vaisseaux, s’il arrive perte de bâtiment ou mort d’homme pour avoir coupé ou volé les cables. Ibidem, liv. 4, tit. 1, art. 16.

113°. Allumer, la nuit, des feux trompeurs sur les greves de la mer et dans les lieux perilleux pour y attirer et faire perdre les navires. Ibidem, tit. 9, art. 45.

114°. Attenter à la vie ou aux biens des naufragés. Ibidem, art. 2.

115°. Soldats et cavaliers qui courent aux naufrages. Ibidem, art. 30.

Cent quinze crimes punis de mort ! »