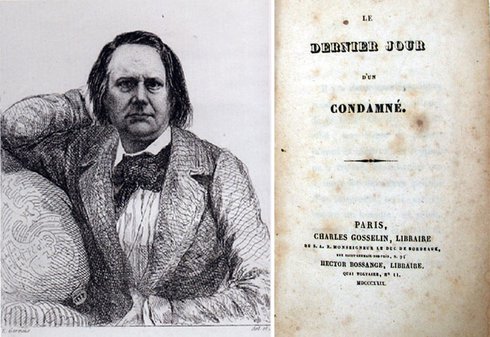

Charles Lucas (1803-1889), est un des principaux protagonistes de la réforme pénitentiaire en France. Né dans une famille aisée, avocat, membre de l’opposition libérale à la fin de la Restauration, il publie en 1827 un premier essai qui le rend vite célèbre : Du système pénal et du système répressif en général et de la peine de mort en particulier. Nommé inspecteur général des prisons après la révolution de juillet 1830, il devient un des maîtres de ce que l’on appelle alors « la science pénitentiaire » en publiant en 1836-1838, De la réforme des prisons ou de la théorie de l’emprisonnement. Dans un esprit philanthropique, il œuvre pour une prison qui tout en protégeant la société puisse éduquer le détenu et favoriser sa réinsertion sociale. Pour atteindre cet objectif, il préconise une classification des établissements pénitentiaires adaptée à la diversité de la population pénale, le développement de l’instruction et l’organisation de travaux utiles et formateurs. Il condamne la peine capitale, moins pour des raisons morales et religieuses – la vie est un droit sacré – qu’au nom du progrès de la civilisation. Il pense qu’avec l’établissement de prisons organisées dans le sens de la moralisation et de l'amendement des détenus, il est possible d'attaquer la criminalité à la racine et d'empêcher la récidive.

Pour en savoir plus : Bibliographie sur le site Criminocorpus.

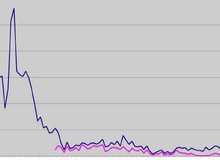

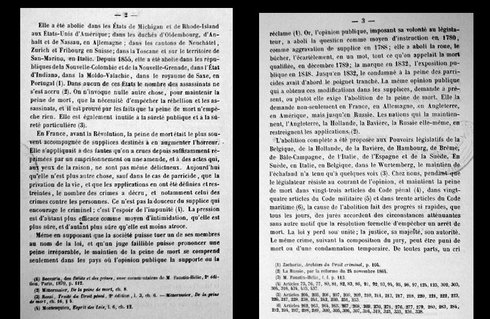

« …N’est-il pas vrai, Monsieur, que la peine de mort a commencé par régner seule en reine absolue dans tous les codes pénaux ? N’est-il pas vrai qu’à mesure que la civilisation s’est développée, elle a vu d’autres peines appelées successivement à entrer en partage de sa puissance ? N’est-il pas vrai qu’aujourd’hui, en comparant le chétif domaine qu’elle conserve dans les codes, à celui qu’elle y a perdu, on ne peut mieux la comparer qu’à une souveraine déchue et reléguée dans un petit coin de son ancien empire. Aussi c’est là un fait incontestable que la civilisation lui a enlevé les neuf dixièmes de ses anciens États.

.… Nous arrivons à ce grand et beau résultat de la perfectibilité humaine. L’humanité a passé le rubicon. En effet, entre les deux puissances dont son histoire se compose, la force physique et la force morale, l’équilibre est rompu. La servitude pénale et la mort qui appartiennent au règne de la première, témoignent de sa fin, tandis que la nature temporaire des peines révèle une ère toute nouvelle, où des ressorts inconnus à la force physique doivent entrer en action, et embrasser la répression du présent, la garantie et la leçon de l’avenir. Cette réforme du système répressif et pénitentiaire est, dans l’ordre moral et social, la conséquence de celle opérée dans l’ordre religieux par le christianisme qui est venu détruire, non le pêcheur, mais le péché. C’est ainsi qu’il y a de l’harmonie dans les mouvements du monde moral, comme dans ceux du monde physique, et qu’il est permis, à quiconque viendra en étudier les lois, de prédire l’abolition de la peine de mort, aussi sûrement que l’astronome qui prophétise l’apparition d’une comète dans les cieux.

Ce système répressif et pénitentiaire annonce le plus étonnant progrès des législations modernes. La force physique ne pouvait que combattre et détruire un effet en supprimant le coupable ; elle ne pouvait protéger l’ordre social, qu’avec des échafauds et des verroux. La force morale, au contraire, s’attache à la cause, et prend le crime à sa racine pour s’efforcer de l’extirper parmi nous.

Et ce n’est point ici une œuvre de philanthropie ; la vertu peut beaucoup dans les relations privées, mais elle n’influe guère sur les mouvements sociaux, parce qu’elle est plutôt un ornement qu’une loi de l’humanité. Un même principe domine ces deux règnes de la force physique et de la force morale, c’est toujours le principe de conservation. Si aujourd’hui la société substitue l’esclavage pénal à la mort, et l’emprisonnement pénitentiaire à l’esclavage pénal, ce n’est pas dans le but philanthropique d’amender le coupable, pour avoir le mérite de mettre dans le monde un honnête homme de plus ; c’est parce que sous l’empire de la captivité temporaire, il faut demander à l’amendement la garantie de la récidive. Avec l’échafaud, la justice sociale ne détruit que le criminel, avec le système répressif et pénitentiaire, elle détruit le crime. Elle se sent une mission plus élevée que celle de se débarrasser des coupables par un coup de hache, c’est d’en diminuer le nombre ; et le meilleur moyen à ses yeux d’y réussir, c’est de relever vers le bien cette liberté qui a failli, et de présenter aux hommes le spectacle de sa conversion, au lieu de l’imitation de son crime, pour les affermir dans les voies de la probité et de la vertu.

Tel est le système qui tôt ou tard doit régir le monde, et faire disparaître de nos places publiques l’affreux spectacle des meurtres humains. »