Les conditions de recrutement sont très strictes. Les postulants doivent être des hommes sains, robustes, non mutilés, âgés entre 21 et 45 ans, d’une taille minimale d’un mètre 57, ne pas avoir d’antécédents judiciaires ou avoir été condamné pour vagabondage, et ne pas avoir de parent au sein du bagne dans lequel ils demandent à entrer. Mais surtout, ils devaient être célibataires ou veufs sans enfant à leur charge. L’engagement étant de 6 à 8 ans, jours et nuits, le garde-chiourme ne peut se marier qu’avec l'autorisation de l’intendant.

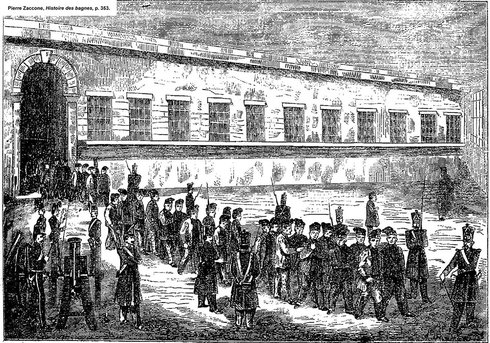

Le métier, difficile, ne suscite guère les vocations, d’autant que la représentation sociale du garde-chiourme est négative, comme le montre le portrait qu’en fait Maurice Alhoy : « Les garde-chiourmes forment un régiment de bourreaux… Alcooliques, sadiques, brutaux […] Rien de plus hideux et de repoussant comme l’aspect d’un garde-chiourme. » Difficile de trouver des traces qui valideraient ou non ces propos, car seuls les garde-chiourmes les moins compétents, les plus violents et les plus immoraux sont renseignés dans les archives ; celui faisant acte de bonne conduite ou de morale n’apparaît nulle part. Il n’est même jamais représenté, en démontre les nombreuses gravures mettant en avant des garde-chiourmes battant les forçats apeurés ou en train de boire.

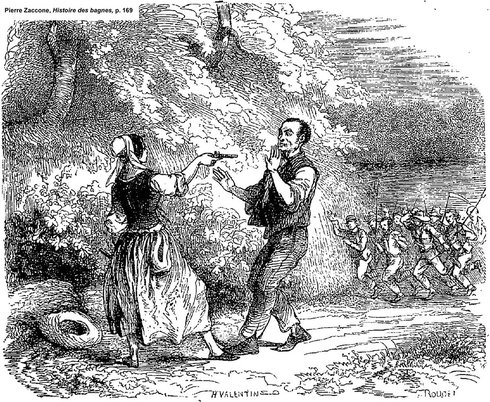

Tout comme les militaires, certains peuvent être amenés à déserter. En ce cas, comme ce corps relevait de l’administration civile du port, les garde-chiourmes ne sont pas jugés par le Tribunal maritime spécial, mais par le Tribunal maritime ordinaire. Ils encourent une condamnation à l’amende de 1500 francs, et sont passibles de la peine des travaux publics, du boulet et même d’une condamnation à mort.