Les débuts (1865-1866)

Une population de « près de 300 travailleurs […] quasi nomade [est ainsi] distribuée en 3 chantiers » qui sont pensés comme des « établissements temporaires destinés à se déplacer à mesure que le travail d’abatage pénètrera dans l’intérieur des forêts ». À Sparwine, on exploite des traverses de chemin de fer, tandis qu’au camp de la Crique Serpent, on s’occupe des bois de marine.

Le camp de Sparwine fait office de centre de commandement, abritant en même temps l’administration, l’infirmerie, la chapelle et son aumônier, le Père Jardinier. Les transportés bénéficient d’un certain nombre d’améliorations à leur régime : « ils reçoivent, outre la ration et l’habillement, une rémunération supplémentaire de 50 centimes par jour. Les plantes vivrières sont cultivées dans quelques jardins autour des carbets. Ces ressources en vivres frais, jointes à la ration réglementaire améliorent le régime des transportés ».

Les épidémies (1866-1867)

Dès l’installation, faite « à la mauvaise saison », de nombreuses maladies se déclarent. Le gouverneur Hennique minimise : « Il n’y a rien qui doive surprendre pour celui qui connaît des lieux qui n’ont jamais été habités et sur lesquels il faut tout créer pour s’y loger passablement dans un pays neuf et envahi par les moustiques, insectes qui aggravent les plaies et qui ne donnent aucun repos même à ceux qui se portent bien ». Des mesures sont rapidement prises : « Une infirmerie a été organisée dès qu’il a été possible, avec un chirurgien pour soigner les maladies légères, les hommes atteints de maladies graves devant être dirigés sur l’hôpital de Saint-Louis. Depuis, l’état sanitaire est devenu meilleur et j’espère que tout ira mieux à l’avenir ».

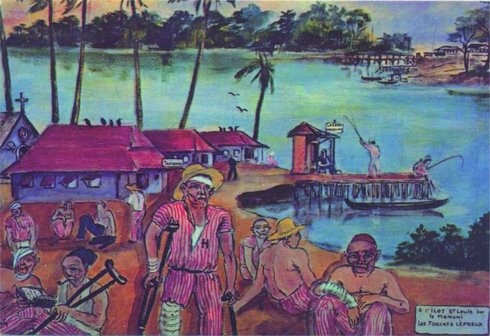

La situation continue cependant d’empirer, aidée en cela par le dénuement extrême de transportés privés de tout. L’aumônier de Sparwine rapporte : « Ces hommes manquaient même de vêtements : ils n’avaient plus que des guenilles qui cachaient mal leur nudité ! Une centaine d’entre eux n’ayant pas de hamac, couchaient sur des lianes entrelacées et couverts de feuilles ». Lors de sa tournée d’inspection, en avril 1867, le gouverneur lui-même constate « que les vêtements actuels dans les chantiers d’exploitation seulement étaient insuffisants. Presque tous les hommes travaillent nus avec un pantalon de toile seulement, toujours trempé, soit par l’humidité du sol, soit par la pluie. En rentrant à leur carbet ils ne peuvent prendre qu’un pantalon de toile aussi mouillé ; de là de violentes maladies et des forces perdues pour longtemps [...]. Les chaussures sont également insuffisantes ». C’est ainsi une véritable hécatombe qui se déclare sur le Haut-Maroni : « Les fatigues excessives et les privations amenèrent fatalement les maladies, surtout parmi les hommes récemment débarqués de France, et qui n’avaient pas encore eu le temps de s’habituer au climat dévorant de la Guyane. Presque tous, dès les premiers mois, furent atteints des fièvres, que propageaient les exhalaisons empestées d’un sol nouvellement exposé aux rayons d’un soleil tropical. À chacun de ses voyages, la baleinière, chargée du service entre Sparwine et Saint-Laurent, amenait à l’hôpital de Saint-Louis un convoi de 25 à 30 malades. La plupart de ces malades n’entraient à l’hôpital que pour y mourir ; heureusement ils y trouvaient les Sœurs de Saint-Paul qui les soignaient avec un dévouement admirable et les disposaient à la mort ». Le rapport du médecin Kérangal est lui aussi édifiant : « Sur les 208 hommes envoyés en octobre et en novembre 1866, à la date du 15 février 1867, il ne restait plus que 22 hommes valides : 28 étaient morts, 45 étaient à l’hôpital, 40 étaient évadés, 31 restaient à l’infirmerie, 16 aux travaux légers et 14 exempts de service, plus un libéré. Ce chantier donne une idée exacte de ce que deviennent les Européens nouvellement débarqués et jetés au milieu des grands bois de la Guyane avec le peu de ressources hygiéniques qui s’y trouvent ! ».

La Transportation est privée de ses bras et c’est toute l’activité du Maroni qui menace d’être paralysée. Le gouverneur se défend auprès du ministère : « Le service pénitentiaire a fait tous ses efforts pour améliorer la situation des travailleurs. Il y a eu beaucoup de décès, beaucoup d’entrées à l’hôpital et à l’infirmerie mais il serait injuste, je crois, de dire que toutes les maladies qui ont sévi ont été occasionnées par le manque d’effets, par l’excès de travail ou par l’incurie du service pénitentiaire. J’affirme que ce dernier a fait tout ce qui dépendait de lui ». De nouvelles mesures sont prises pour améliorer la position du personnel libre et transporté ainsi que la salubrité générale des Hauts-Chantiers. D’abord, le gouverneur ordonne la fermeture provisoire du chantier intermédiaire dont l’état sanitaire lui « a été signalé comme plus malsain encore que les autres ». Dans le même temps, sur les autres chantiers, certains bâtiments sont consolidés mais les demandes d’améliorations n’aboutissent pas : confection de pantalons de laine, délivrance de deux paires de souliers par an, distribution de viande fraiche au moins trois fois par semaine, augmentation de la ration de vin de 25 cl à 50 cl, évacuation des malades sur Saint-Laurent deux fois par semaine.

L’évacuation des Hauts-Chantiers (1867)

Devant l’ampleur des dégâts, les autorités posent la question de la rentabilité des Hauts-Chantiers : « Le gouvernement confia à un jeune ingénieur, M. Fliche, la mission d’étudier sur place les avantages de cette exploitation. Il eut bien vite reconnu que les dépenses d’hommes et d’argent n’étaient pas couvertes par la valeur des bois coupés et sur son rapport, on renonça à cette entreprise si mal conçue, qui avait coûté la vie à tant de transportés ». Décision est ainsi prise de fermer les Hauts-Chantiers. L’évacuation est finalisée le 25 octobre 1867. Plus aucun projet de colonisation pénale n’est entrepris dans la région pendant près de vingt ans.

Occupation ultérieure du site

Suite à l’évacuation des Hauts-Chantiers et à la suspension des envois de condamnés européens, l’administration pénitentiaire, en mal de main-d’œuvre, cède plusieurs concessions à des entrepreneurs privés attirés dans le Haut-Maroni par les premières découvertes d’or. L’emplacement de l’ancien pénitencier de Sparwine accueille ainsi un des établissements de M. Lalanne, riche négociant cayennais récemment investi dans l’exploitation aurifère. L’endroit sert d’entrepôt pour le ravitaillement de plusieurs placers. En 1876, l’explorateur Jules Crevaux y fait escale quelques jours en attendant les autres membres de son expédition pour le Yari. Il y visite les tombes de ses collègues, médecins au pénitencier de Sparwine, « qui ont laissé leur vie dans les luttes obscures, mais glorieuses, qu’ils ont livrées en ces lieux pendant les grandes épidémies de fièvre jaune ». Quelques années plus tard, la population s’est quelque peu densifiée et c’est un « petit village de quelques cases » que le révérend-père Brunetti y décrit, vers 1885. Sparwine est toujours une station vers les placers. Des populations indigènes, djukas, mais aussi kali’na, s’y installent, proposant leurs services de canotiers aux chercheurs d’or en partance pour les gisements du Lawa tout juste découverts. Sparwine devient ainsi « le rendez-vous des gens de toutes couleurs et de toutes nations qui se dirigent comme mineurs vers les différents placers des environs ».

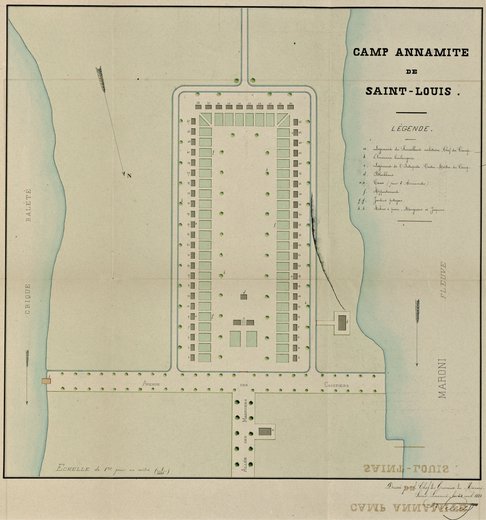

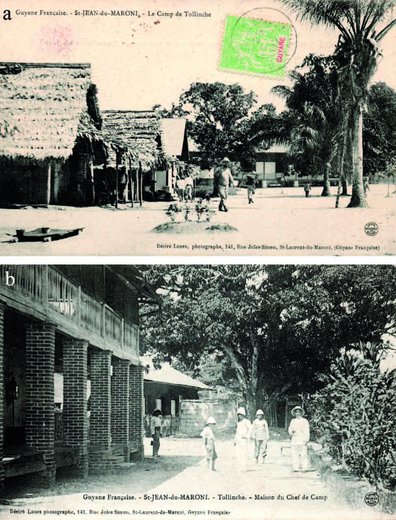

Lorsque le territoire est investi par la Relégation, à partir des années 1880, l’administration pénitentiaire établit un camp forestier, le camp de Tollinche, un peu en amont de la Sparwine. Plusieurs camps plus ou moins provisoires, dépendants de Tollinche, vont se succéder, directement sur la crique Sparwine, mais aucune installation pérenne n’y sera plus entreprise.