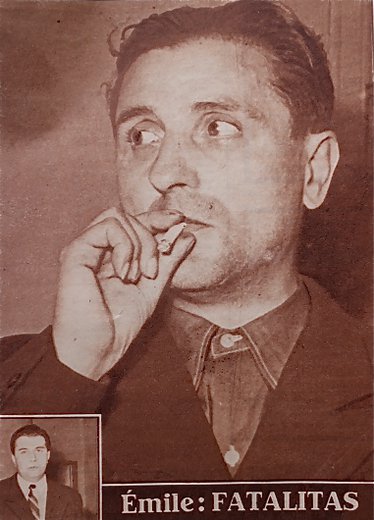

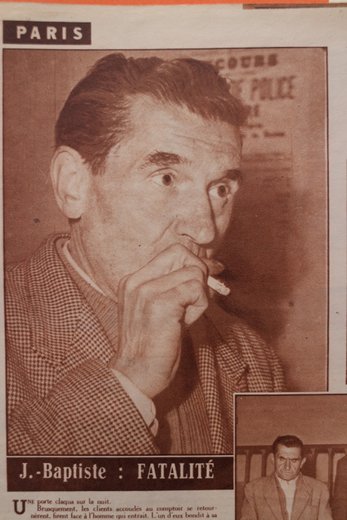

1950. C’est le terme d’une saga, celle d’une génération de gangsters qui multiplia les hold-up et les cambriolages durant les années qui suivirent la Libération. Les forces de police – la Sureté nationale en concurrence, pour ne pas dire en guerre, avec la Brigade criminelle du Quai des Orfèvres – en ont fini avec les premiers « ennemis publics n°1 », les rois de l’évasion, les cambrioleurs audacieux que la presse de faits divers compare hâtivement à Arsène Lupin et, bien sûr, les gangsters aux « Tractions Avant », ces véhicules puissants utilisés par les uns et par les autres. Pierre Loutrel est « enfin » mort ! Son cadavre a été exhumé en mai 1949, près de Porcheville. Il s’était blessé mortellement à la fin de l’année 1946. Abel Danos, dit le Mammouth, est dans le couloir des condamnés à mort. Jo Attia et Georges Boucheseiche ont été arrêtés en 1947. Ils vont attendre 1953, à Fresnes, d’être jugés. Henri Fefeu a été pris également. Il est relégable. Raymond Naudy est mort lors d’une fusillade avec des policiers à Menton. Marcel Ruard, autre comparse de Pierrot le Fou, vient d’être lourdement condamné par une cour d’assises du Sud de la France. Pierre Carrot, que la presse nomma Pierrot le Fou n°2, est sous les verrous. Paul Dellapina, le cambrioleur des beaux quartiers, est condamné à de longues années de travaux forcés et à la relégation. La police s’apprête à mettre un terme aux méfaits de René Girier, dit René la Canne, à ses multiples évasions et, lui aussi, va entamer quelques années de prison, interrompues par les relations de sa visiteuse de prison, la princesse Charlotte de Monaco. Émile Buisson, nouvel ennemi public n°1, mais récidiviste de hold-up sanglants depuis les années 30, vient d’être arrêté en juin 1950. Il ne reste que son frère en liberté, Jean-Baptiste Buisson, dit Le Nuss. Il tombera en 1952, après un crime commis dans un bar, lui aussi condamné à de longues années de prison et à la relégation.

Curieuse énumération d’anciens collaborateurs de nazis, d’anciens résistants, certains évoluant d’un bord à un autre, les uns s’accommodant du passé des autres, pour accomplir des coups de main audacieux. Ils mènent chacun de leur côté leur « carrière » criminelle, mais se sont rencontrés, côtoyés, entraidés durant leur jeunesse aux Bat’ d’Af’, dans les prisons de l’Occupation et de la Libération, dans les officines allemandes pour certains, à l’occasion d’évasions préparées ou réalisées, fréquentant les mêmes quartiers et bars parisiens des environs de Pigalle, les mêmes auberges des bords de Marne. Ils appartiennent au milieu et ont contribué à son mythe. Plusieurs ont séjourné dans les maisons d’éducation surveillée, dans les établissements les plus durs comme Aniane ou Eysses, les « bagnes d’enfants » dénoncés par la presse durant les années vingt et trente.

1950. La Série Noire, publiée par Gallimard, accueille depuis un an des auteurs français. Serge Arcouet, affublé du pseudonyme Terry Stewart, est le premier auteur publié. Les éditions du Scorpion du jeune éditeur Jean d’Hallouin offrent, elles aussi, des hard-boiled stories sur le modèle américain depuis 1946. Dans les deux cas, Boris Vian, auteur ou traducteur, est la cheville ouvrière du succès. Des auteurs français se glissent dans les deux collections. Ils vont contribuer, avant le cinéma, à créer une représentation du milieu. Ils l’ont fréquenté, en connaissent les lieux et la langue, mais aussi les cheminements tortueux des truands pendant l’Occupation. L’ancien collaborateur du Parizer Zeitung, chroniqueur du Cahier jaune et de Revivre, de Radio Paris, co-auteur d’un ouvrage collaborationniste avec Henri Coston, condamné à cinq ans d’emprisonnement à la Libération, incarcéré jusqu’en 1950 à Fresnes puis à Fontevraud, Albert Simonin, côtoie Auguste Montfort, dit le Breton, petit malfrat organisateur de parties de cartes clandestines, mais résistant et décoré. Victor Marie Lepage publie dans les deux collections, sous le pseudonyme de Maurice Raphaël et sous celui d’Ange Bastiani, des romans policiers. Il fut un responsable du Parti Populaire Français (PPF) dans l’Eure-et-Loir. Il fut par ailleurs condamné pour une escroquerie au faux policier à l’encontre d’un commerçant juif. Reste José Giovanni, dont plusieurs romans évoquent les liens entre le gangstérisme et l’Occupation, si on sait les lire. Ainsi « Classe tout risques », version édulcorée des mésaventures d’Abel Danos, le « gestapiste » et de Raymond Naudy, « le résistant ». On sait aujourd’hui que José Giovanni fut un militant du PPF marseillais de Jacques Doriot, participa à des arrestations de réfractaires du STO, et fut condamné à mort pour avoir racketté et tué des juifs en 1944, en compagnie de son frère milicien et de son oncle. Sa peine de mort, graciée, se transforma en onze années de détention. L’historien Philippe Burin a évoqué, par maints exemples, les attitudes d’accommodation pendant l’Occupation. Peut-on prolonger sa réflexion au-delà de la Libération ? L’édition s’accommoda de curieuses mémoires du milieu, associant des personnages peu fréquentables et des résistants, mais, les uns et les autres, hissés au rang de bandits tragiques. Les gangsters fascinèrent, au gré de romantismes troubles et au nom d’une envie « américaine » refoulée pendant les années d’Occupation et qui faisait fi des passés compromettants.

Étonnante mythologie du milieu à l’instar de ses protagonistes, des tueurs de la Gestapo et des résistants, alliant dans une mémoire trouble les uns et les autres. Par le biais des seconds, l’aura du milieu excusa bien des crimes sordides et suscita les fictions cinématographiques édulcorées.

Il ne peut être question ici de suivre pas à pas les mésaventures des uns et des autres. Biographies et autobiographies abondent. Nous privilégions quelques traits saillants de ces personnalités, quelques épisodes de leurs mésaventures et les instants où leurs destinées se croisèrent. Il existe trop de confusions entre les différentes équipes de gangsters, souvent confondus, comme à l’époque, parce qu’ils usaient tous de puissantes cylindrées.