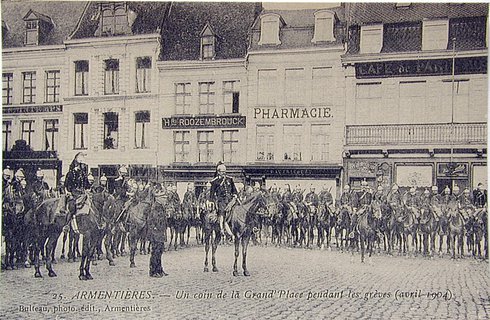

Le débat sur la peine de mort en 1908 ne peut se comprendre sans le contexte politique, international et social qui inspire inquiétude et peur aux couches sociales possédantes. Au premier rang de ces troubles, il y a la grande vague de grèves ouvrières des années 1904-1907. Atteignant un record en 1906 – 1309 grèves et 438 000 grévistes –, elle est marquée par une forte participation de la province, notamment dans le Nord – usines textiles comme celles d’Armentières, et mines. La dureté des conditions de vie, l’exaspération face au mépris patronal, l’influence des courants anarchistes rendent compte de la longueur des conflits – 115 jours aux forges d’Hennebont d’avril à août 1906 – et des violences : saccage de magasins – comme à Armentières –, séquestrations de patrons. Les gouvernements répliquent en faisant appel à la troupe, Paris est quasiment placé en état de siège le 1er mai 1906. Clemenceau assurera sa réputation de « briseur de grèves » en faisant tirer sur les ouvriers terrassiers de Draveil-Vigneux (juin-juillet 1908) – six morts parmi les grévistes – et arrêter les responsables de la CGT. Alors que l’on discute de l’abolition de la peine de mort, la présence de la troupe dans les rues des cités en grève met en pleine lumière le danger « révolutionnaire » pour toute une bourgeoisie, notamment provinciale, laquelle ne sera guère portée, dans ce contexte, à soutenir l’abolition de la peine capitale.

9. Le débat de 1908

Plan du chapitre

Le contexte social : des grèves réprimées par la force

La question sociale estompée par le débat sur la peine de mort

Les troubles viticoles

La troupe n’intervient pas seulement contre les ouvriers grévistes, elle est également mobilisée dans quelques campagnes en révolte, particulièrement dans le Midi viticole, en 1907. Une surproduction chronique, la concurrence des vins d’Algérie et des vins chaptalisés – dénoncés comme le produit de la fraude – entraînent le soulèvement des viticulteurs du Languedoc, propriétaires et ouvriers agricoles réunis. À partir de mars 1907 une succession de meetings rassemblent derrière Marcellin Albert (1851-1921), le leader improvisé du mouvement, des foules de plus en plus imposantes – un million de personnes à Montpellier le 9 juin –, entraînant par solidarité la démission en chaîne des municipalités. Le 17e régiment d’infanterie fraternise à Béziers avec les manifestants… Clemenceau réprime par la force le mouvement en faisant tirer la troupe à Narbonne et à Montpellier, en arrêtant et discréditant les leaders.

Séparation de l’Église et de l’État et troubles en province

La politique anticléricale est le ciment du Bloc des gauches depuis sa victoire aux législatives de 1902. La mise en application de la loi sur les associations de 1901 entraîne, sous le ministère Combes, la fermeture de quantité d’établissements congréganistes jusqu’à leur suppression complète en juillet 1904. La loi de Séparation de l’Église et de l’État est promulguée en décembre 1905. L’expulsion de congrégations enseignantes comme les inventaires des biens d’église qu’implique la Séparation susciteront des mouvements de résistance dans plusieurs provinces, notamment en Bretagne, où quelques-uns reprennent la tradition de la Chouannerie défendant les prêtres contre la Révolution. Ces mesures anticléricales accentuent l’hostilité d’une grande partie du clergé à l’égard de la République. Lors du débat sur la peine de mort, Jaurès rappellera cette hostilité et les mots de l’abbé Valadier, aumônier de la Roquette protestant contre la grâce accordée à Soleilland : « La tête d'un brigand est pour vous chose si sacrée que vous empêchez qu'elle ne tombe... » - c'est après la grâce de Soleilland - « ...vous n'hésitez pas à livrer les têtes, les dos, les gorges, les ventres de nous tous aux couteaux de ces apaches qu’a suscité le fumier de votre République sans Dieu. ». Jaurès ajoute qu’au lendemain de l’assassinat du président Carnot, le même abbé « a trouvé une explication surnaturelle et bienveillante de sa mort... Il a constaté que, par une volonté de la Providence, le président Carnot, un mois après Émile Henry, était frappé le jour même où le pape faisait savoir au monde par un document pontifical : « Ceux qui jugent seront jugés à leur tour et ils seront d'autant plus frappés qu'ils exercent leur commandement contre l’équité et contre le droit ».

La Révolution russe de 1905

La Révolution russe de 1905 attise les craintes d'une contagion révolutionnaire parmi les pouvoirs en place et les élites. Alliée à la Russie depuis 1892, la France officielle ne conteste pas la répression sanglante exercée par le tsar.

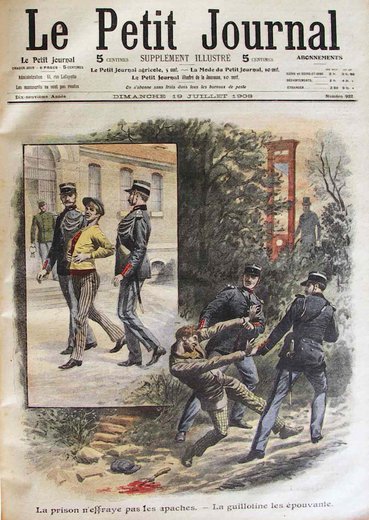

Les Apaches, plaie de Paris

Le terme Apache – connu et diffusé par toute une littérature, déjà ancienne, sur l’histoire américaine – est utilisé par un journaliste de la Belle Époque pour décrire les méfaits commis par les bandes de jeunes délinquants de la capitale et des grandes villes. Qualifiant au départ de jeunes voyous, rebelles sociaux, défiant le bourgeois par leur apparence – casquette, foulard rouge, pantalon à larges pattes – et leurs paroles, l’expression finit par être étendue à tous les auteurs de faits délictueux. Les comptes rendus de faits divers publiés dans la presse signalent des Apaches partout. On trouve ainsi, dans le Petit parisien de septembre 1907, un article du 4, titré « Les Apaches maîtres de Paris » : « On les rencontre partout, dans les quartiers les plus riches aussi bien que dans les rues les plus pauvres : cyniques, orduriers, hilares, ils continuent à terroriser Paris ». Le 12, « les Apaches de Montreuil enlèvent et violent une jeune fille de 22 ans ». Le lendemain, nouveau titre : « Les Apaches marseillais. Arrestation sensationnelle. Un assassin de dix-sept ans ! Les antécédents du criminel… ». Le 14 septembre, à nouveau Marseille à la une : « Les Apaches marseillais. Encore un crime en pleine rue en plein jour – deux bandits vident à coups de revolver une ancienne querelle. Le meurtrier est lynché par la foule ». Le journal tient une rubrique « Exploits d’apaches » où il range tous les crimes et délits dont il rend compte.

Pour en savoir plus : Drachline (Pierre), Petit-Castelli (Claude). Casque d'or [Amélie Elie, 1879-1933] et les Apaches, Paris, Renaudot, 1990, 213 p. Kalifa (Dominique). Les Apaches sont dans la ville, L'Histoire, n° 168, juillet-août 1993, p. 108-111. Perrot (Michelle). Dans la France de la Belle Époque, les "Apaches", premières bandes de jeunes, in Les Marginaux et les exclus dans l'histoire, Cahiers Jussieu n° 5, Paris, UGE, 1979, p. 389-407

Réprimer les Apaches

Les exploits des Apaches, largement diffusés et amplifiés par la grande presse – quelques journalistes sont même accusés de mise en scène – donnent l’impression que la répression est impuissante à endiguer leurs méfaits. Significativement, la page illustrée du Petit journal du 20 octobre 1907 sous-titrait : plus de 30 000 rôdeurs contre 8 000 sergents de ville, ces derniers apparaissant impuissants face aux jeunes voyous armés de couteaux et usant du revolver. Les milieux conservateurs, quelques magistrats, des criminologues dénoncent une « crise de la répression » : plus que la faiblesse des effectifs policiers, l’origine en serait une pénalité insuffisante, des juges faisant preuve de trop d’indulgence en prononçant des courtes peines, une législation atténuant et individualisant la peine – libération conditionnelle, sursis, etc. –, des prisons trop confortables, écoles de la fainéantise et du crime. Quelques-uns proposent alors, en suivant le modèle anglais, d’en revenir aux châtiments corporels : il faut fouetter les Apaches…

Pour en savoir plus : Kalifa (Dominique). Magistrature et "crise de la répression" à la veille de la grande guerre (1911-1912), Vingtième siècle, revue d'histoire, juillet-septembre 2000, n° 67, p. 43-59. Lejeune (Dr.). Faut-il fouetter les "apaches" ? La criminalité dans les grandes villes : psycho-physiologie de l'apache ; la pénalité applicable aux apaches, son insuffisance; les châtiments corporels : avantages et inconvénients; esquisse de la flagellation pénale dans l'histoire et en législation comparée : les apaches et le fouet, Paris, Libr. du Temple, 1910, 117 p. Loubat (William). La crise de la répression, Revue politique et parlementaire, 1911, tome LXVIII, n° 204, juin, p. 434-468; tome LXIX, n° 205, juillet, p. 5-27.

La peur des nomades

La crainte des nomades dans le monde rural est ancienne : supposés animés de mauvaises intentions, accusés de « voler les poules », faisant craindre l’incendie, les tsiganes et « romanichels », par leur étrangeté radicale – apparence et mode de vie à l’opposé des sédentaires – suscitent des réactions de peur et d’hostilité. Pour la grande presse, mettre en valeur quelques faits divers les concernant est un bon moyen d’entretenir le sentiment d’insécurité dans les campagnes qui ne connaissent les exploits des Apaches que par la seule lecture du journal. Une surveillance administrative à l’égard des nomades commence à se mettre en place à la fin du XIXe siècle, et un recensement de 1897 estime leur nombre à 25 000. Des actions répressives sont menées, la plus spectaculaire visant la « Bande à Pépère », qui, partie des Pays-Bas, sous la direction de Jean Capello, sillonne la France à partir de l’été 1906. Forte d’une centaine de personnes, accusée de méfaits réels ou imaginaires, elle est l’objet d’un vaste coup de filet en juin 1907, lors de la foire de La Tremblade (Charente-Maritime), se soldant par un maigre butin – quelques papiers, des jeux, trois livrets de caisse d’épargne. L’opération conduite par Hennion, directeur de la Sûreté générale, visait surtout à impressionner l’opinion et faire pression sur les autorités pour obtenir la création de brigades de police mobile, ce qui sera acquis à la fin de la même année.

Pour en savoir plus : Emmanuel Filhol, Une mise en cause du contrôle des « nomades » (Tsiganes) relatif à la loi du 16 juillet 1912 : résistances et détournements, Criminocorpus [En ligne], Identification, contrôle et surveillance des personnes, Articles, 2017.

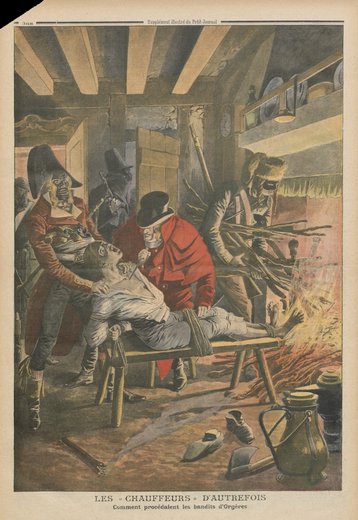

Une criminalité en bande : les Chauffeurs de la Drôme

L’insécurité est également entretenue par de nouvelles formes de banditisme, ou plutôt par la résurgence de bandes organisées, faisant revivre la tradition des rouleurs et autres chauffeurs des périodes troublées, la dernière vague importante s’étant manifestée pendant le Directoire. Or, au début du XXe siècle, le crime organisé renoue avec cette tradition, jouant sur la mobilité, défiant des forces de l’ordre très territorialisées – comme la gendarmerie – et échappant de ce fait à la répression. Ce sont, dans le Nord, les « bandits de Hazebrouck » ou la « bande à Pollet », les frères Pollet, particulièrement Abel, dirigeant une bande spécialisée d’abord dans des vols alimentaires puis élargissant leurs activités, s’oriente rapidement vers les attaques nocturnes de fermes et de maisons isolées, n’hésitant pas à assassiner lors des vols commis.

Georges Berry n’hésite pas à redonner le récit, publié dans la presse, des « exploits » d’un nommé David martyrisant un vieillard de 82 ans : « Voici comment David raconte cet assassinat de Bésayes, dont il se vante, d'ailleurs...

... « Il faisait un beau clair de lune. Nous avons franchi la barrière. Berruyer faisait le guet. Nous nous sommes postés sous la fenêtre de la cuisine. Nous avons vu la vieille allumer sa lampe et vaquer aux soins du ménage. Puis, elle sortit, comme la veille. À ce moment, Liotard bondit. Il avait ramassé un bâton, une bille, et il frappa la femme à la tête. Moi, je l’envoyai rouler par terre d'un coup de tête dans l'estomac et on la tira jusque dans la maison... Elle n'en finissait pas de geindre. On la refrappa à coups de bâton. Elle gisait sur le parquet, mais elle n'était pas encore morte.

« Maintenant, nous voila, tous les trois, dans la maison ; on bouche la fenêtre avec des couvertures. Dans une chambre à côté le vieux criait :

« - Julie ! Julie ! qu'est-ce qui t'arrive ?

« - Attends, que j’ai dit, tu vas la voir ta Julie !

« Et nous entrâmes dans la chambre. Alors, le vieillard, qui était couché, tendit ses bras vers une petite Vierge en plâtre placée sur une encoignure pareille à un petit autel, et murmura en tremblant :

« - Bonne mère ! bonne mère ! protégez-moi !

« - Attends que je lui fais encore, tu vas voir comme elle va te protéger, ta bonne mère !

« J'ai pris la Vierge, je la lui ai lancée sur la figure et je lui ai dit :

« Tiens, embrasse-là, ta bonne mère ! »

« Le malheureux haletait, suffoquait, prêt à s'évanouir. On lui fit prendre un verre de rhum pour lui donner des forces et on lui demanda où était son argent.

« - Prenez ce que vous trouverez, répondit-il, mais je ne vous donnerai rien. »

« David se mit à rire épouvantablement et il continua :

« - On lui mit une corde au cou, mais par dessus un mouchoir pour ne pas laisser de traces. On tira :

« Où est l'argent ?

« Il disait toujours :

« Non ! non ! » Alors, comme il ne voulait pas être raisonnable, on serra plus fort et on l'étrangla.

« Dans l'autre pièce, la vieille ne voulait pas mourir. On lui donna des coups de talon sur la tête. Elle n'était pas encore morte. On a fait une omelette, on a mangé, on a bu, puis on a cherché le magot. On a trouvé 220 fr. sous le lit et dans une boîte à sel, et puis Berruyer a dit :

« Partons maintenant.»

« - Mais elle n'est pas encore morte.

« Alors, on l'étrangla avec une corde. Après on mit le cadavre du vieux à côté de celui de sa sœur et on les a « assaisonnés » (sic) en les arrosant avec quatre litres d'essence, une bouteille de rhum et de l'huile. » Je m'arrêterai à ce récit, ne voulant pas abuser des moments de la Chambre. Cependant qu'il me soit permis de demander votre indignation pour l'assassinat par la même bande de ce vieillard de quatre-vingt-deux ans, auquel David et ses complices ont fait pendant toute une nuit chauffer les pieds dans sa cheminée, en soupant joyeusement à côté de lui. Le matin, quand le frère du vieillard entra dans l'appartement, il trouva le malheureux vivant encore, les pieds complètement carbonisés. (Bruit à l’extrême gauche. - Exclamations au centre et à droite.) Je vous en prie, messieurs, ne dites pas que, pour les gens qui commettent de pareilles actions, la peine de mort soit un châtiment terrible ; non elle n'est évidemment qu'une juste représaille de la société. »

Pour en savoir plus : J. Bénévise, E. Dossat, L'affaire des chauffeurs de la Drôme, Bourg-les-Valence, 2002, 450 p. ; E. Dossat, Les Hommes rouges ou l'Histoire véridique des chauffeurs de la Drôme, Nigel Gauvin, 1990, 350 p. ; E. Guilini, L'affaire des « chauffeurs » de la Drôme, in O. Cogne (dir.), Rendre la justice en Dauphiné : exposition présentée par les Archives départementales de l'Isère, au palais du parlement de Dauphiné du 31 octobre 2003 au 17 mai 2004. Catalogue, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2003, p. 227-231.

Le crime de Soleilland

Le crime de Soleilland marque un tournant dans le débat sur la peine de mort : exploité par la grande presse et les « morticoles », il est à l’origine d’un retournement de l’opinion qui suscite hésitations et revirement chez les députés jusqu’alors partisans de l’abolition. Albert Soleilland, petit bourgeois déclassé, journalier employé chez un marchand de meubles du XIe arrondissement, assassine et viole, le 27 janvier 1907, la fillette de ses voisins et amis, Marthe Erbelding, âgée de onze ans. Les relations de confiance entretenues jusqu’alors entre l’assassin et les parents de la victime – ces derniers lui avaient donné la garde de leur enfant ce jour-là – ajoute encore à l’émotion suscitée par le crime : une foule de plusieurs dizaines de milliers de personnes accompagne le cercueil de la petite victime. Albert Soleilland est condamné par la cour d’assises de la Seine à la peine capitale le 24 juillet 1907.

Pour en savoir plus : Jean-Marc Berlière. Le crime de Soleilland (1907). Les journalistes et l'assassin, Paris, Tallandier, 2003, 240 p.

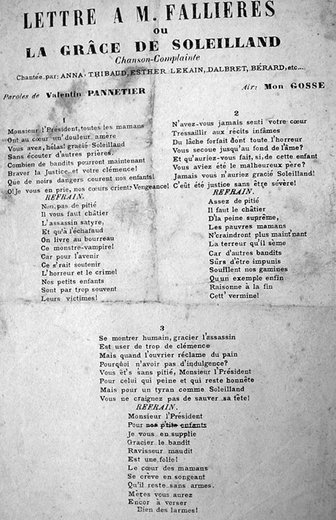

La grâce : Lettre à Fallières

Albert Soleilland est gracié par le président de la République, le 13 septembre 1907. Armand Fallières (1841-1931), élu président le 18 février 1906, est hostile à la peine capitale et a systématiquement gracié tous les condamnés à mort depuis le début de son mandat. La grâce de Soleilland suscite de nombreuses protestations. Le Matin du 15 septembre 1907 titre « Après la Grâce. Le public ne contresigne pas le décret du Chef de l’État. » L’article se fait l’écho des réactions populaires : « … Et maintenant, écoutons, entendons : Dans le Métro, quelqu’un dit : - Si j’étais le père Erbelding, j’irais “coller” une balle dans la peau du président de la République qui a gracié le monstre. On serait bien embarrassé de trouver un jury pour me condamner. Plus loin, dans l’omnibus - Maintenant, la peine de mort est abolie. On ne peut plus guillotiner, du moment que Soleilland conserve, sur les épaules, sa tête, dit un voyageur. Des femmes, en écho, répètent : - Le monstre ! Le monstre ! Il fallait le tuer comme un chien enragé. Des hommes bien vêtus, qui somnolent bercés par la cadence de la voiture, tout en chatouillant la gourmette d’or qui décore leur gilet, expriment ainsi leur opinion : - Et dire que pour nourrir cet être, on va augmenter nos “impositions” ! De Belleville à la plaine Monceau, un bond. Dans le grand parc, les fillettes lancent en l’air leur diabolo ; les garçonnets jouent aux barres ou à cache-cache, et, sur les bancs, les mamans – et aussi les bonnes – surveillent : – Du moment que Soleilland a été gracié, disent-elles, on ne saurait prendre trop de précautions. Paris, désormais, Paris des parcs, Paris de la rue est domaine des satyres et des apaches… »

« Sur l’air de : Fais dodo, mon pauv’gosse »

1 sous la dentelle une enfant blond repose ;

Sa maman la contemple toute rose :

Sur ce front d’ange elle pose un baiser.

Puis, en chantant, ne cessant de bercer,

Dans un journal elle parcourt un crime

Le titre ? - Viol, six ans a la victime !

- Les yeux en feu, s’approchant du berceau

Elle répète, étreignant son marmot :

Au refrain

2 - Le temps a fui - six ans a la fillette ;

Comme elle est belle et grande sa Juliette !

Qu’ils lui vont bien, ses petits souliers blancs

Bébé gambade en ses atours charmants...

De la maman profitant d’une absence,

La gamine, vers la porte s’élance

Et, dans la rue, insouciante et jouant

L’œil allumé la remarque un passant...

Au refrain

3 - J’ai des bonbons, vois-tu mignonne, en poche

- Ne me crains pas, pourquoi bouder : approche.

Bébé répond :

- « Monsieur, je n’en veux pas « Prendre bonbon » a défendu papa...

- Ne t’enfuis pas, je connaîs petit père,

J’aime beaucoup, sais-tu, petite mère.

L’enfant confiante, heureuse, s’en alla :

Le soir, le monstre odieux la viola !

Au refrain

4 Le lendemain la mère apprit le crime.

Quand elle sut le nom de la victime,

Trop ébranlée, sa raison chancela.

La mère est folle... heureux est le forçat ;

Par sa conduite exemplaire et très bonne

A mérité, là-bas, qu’on le pardonne.

Il est marié, du bagne, libéré,

Et ses enfants ignorent son passé !...

Au refrain.

Refrain Mères, veillez sur vos gosses

Aujourd’hui c’est atroce.

On pardonne aux bandits Leurs crim’s sont impunis.

On se moque des larmes

Des parents aux alarmes.

Les satyr’s sont grâciés

Pauvres mères, veillez ! »

Source : Eugène Gervais, Les satyres sont graciés ou Le roman d’une pauvre mère. Romance dramatique d’actualité à propos de la grâce de l’ignoble Solleilland, Ciroutre-Gauvry, 1907 ; document communiqué par Marc Renneville

Pour en savoir plus : voir cette chanson et les autres complaintes dans la base de données Complaintes criminelles.

Manifestation contre la grâce de Soleilland

Le journal Le Matin rend compte d’une manifestation organisée pour protester contre la grâce de Soleilland, quelques jours à peine après la signature du décret par Fallières. Les mères de familles de quartiers populaires semblent avoir été à l’initiative de ce mouvement de protestation qui devait conduire ses participants jusqu’à l’Élysée. Le journal rendant compte avec sympathie du comportement des manifestants – ce qui contraste avec ses comptes-rendus de manifestations ouvrières… –, remarque que seuls les hommes manifestent et qu’ils sont dispersés par la police sans ménagement.

Les pétitions des jurys

Le Matin affirme être, dans son numéro du 8 juillet, à l’origine de ce mouvement pétitionnaire. En réalité, la campagne des pétitions envoyées par les jurys pour demander l’application de ses arrêts capitaux – ce qui revient à récuser la grâce présidentielle systématique –, a commencé dès janvier 1907. Elle se développe pendant deux ans, au gré de la périodicité des assises et des événements : alors qu’au début c’est la politique de grâce du président de la République qui est visée, le mouvement se radicalise en 1908 en réaction à une circulaire de la Chancellerie visant à interdire ces manifestations. Il est probable que le mouvement est, sinon initié, du moins soutenu officieusement par une partie de la magistrature trouvant là l’occasion de rappeler au pouvoir exécutif l’indépendance du pouvoir judiciaire fortement malmené par l’épuration politique de la magistrature dans les années 1880. Mais s’associent également aux jurés, des conseils généraux, des conseils municipaux, des syndicats patronaux et associations de commerçants qui tous expriment leur vœu d’une répression n’hésitant pas à appliquer la peine de mort inscrite dans le Code pénal. Il faut sans doute voir dans ce mouvement pétitionnaire le reflet des inquiétudes d’une bourgeoisie provinciale – bien représentée au Parlement par les radicaux – devant ce qu’elle perçoit comme une montée de la criminalité.

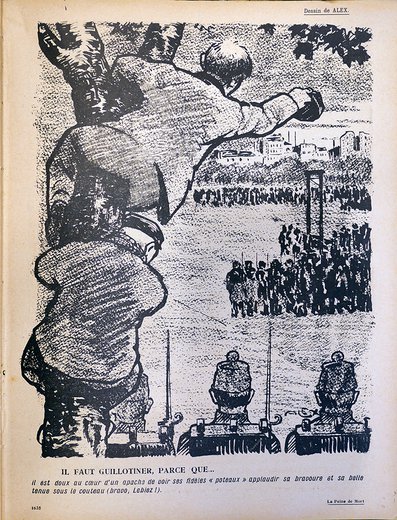

Peine de mort pour les Apaches

Alors que certains préconisent le fouet pour mater les jeunes délinquants, d’autres n’hésitent pas à réclamer une modification du Code pénal pour appliquer la peine capitale aux Apaches ayant commis des meurtres simples, estimant que la prison est sans efficacité contre ces rebelles sociaux, qui, d’ailleurs, dans leurs bandes, ne reconnaissent que cette seule pénalité en cas de différend ou de trahison… Georges Berry dépose un projet de loi en ce sens le 29 octobre 1908. (Proposition de loi tendant à faire encourir la peine de mort à une nouvelle catégorie de malfaiteurs)

Extraits de l’Exposé des motifs :

« …Le législateur, qui n’avait pas prévu les apaches et qui ne supposait pas que, la civilisation aidant, on en arriverait à voir des bandits professionnels frapper pour le plaisir de tuer ou par fanfaronnade, ne visa pas ce genre de crime, qui resta, de ce fait, dans la catégorie des meurtres simples, et ainsi il a laissé une série de malfaiteurs indignes de tout pardon bénéficier des faveurs accordées aux criminels les moins répréhensibles, obligeant ainsi les jurés à être bienveillants malgré eux avec les plus cruels des meurtriers.

Nul en effet ne mérite davantage les rigueurs de la justice que ces affiliés aux bandes qui se sont organisées et qui s’organisent chaque jour et qui ont leurs chefs, leurs lieux de réunion où ils préparent les coups à faire, et qui, pendant leurs récréations, s’amusent à tirer sur des passants inoffensifs et à se ruer dans des cabarets isolés où ils sèment l’épouvante et la mort.

Nul ne mérite davantage les rigueurs de la justice que ces professionnels du crime qui ne peuvent rencontrer un agent regagnant seul son domicile sans l’attaquer avec fureur. Et pourtant, on le voit, ces misérables ne sont pas traités par la loi comme des assassins, par suite d’une lacune qu’il est urgent de combler au plus tôt en donnant aux juges la possibilité d’atteindre par le dernier châtiment des gredins qui le méritent plus que quiconque. »

Son article unique propose de compléter ainsi l’article 304 du Code pénal : « Néanmoins, tout individu qui, s’étant rendu coupable d’un meurtre, aura été reconnu comme un malfaiteur professionnel ou aura tué pour le plaisir de tuer sera assimilé à l’assassin et puni de la peine de mort. »

La presse hostile à l’abolition

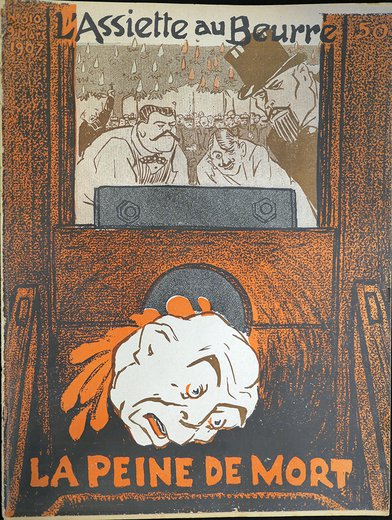

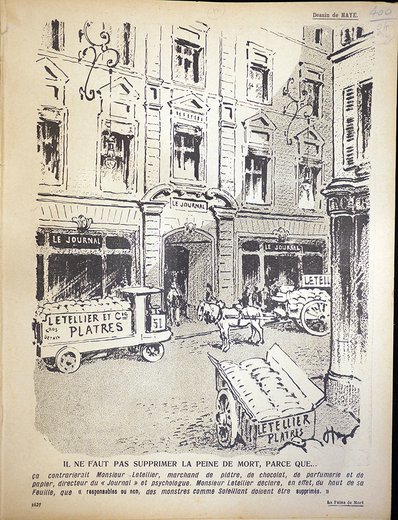

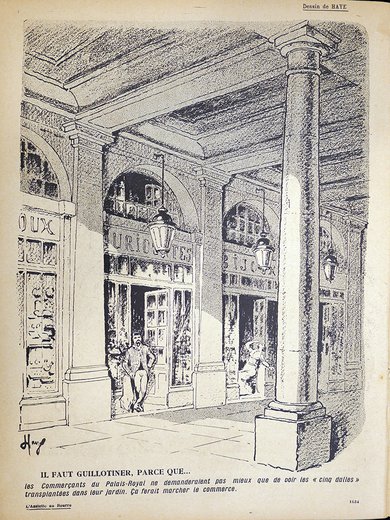

La grande presse nationale a animé la campagne contre l’abolition de la peine de mort. D’un côté, par intérêt commercial, elle a largement contribué à développer un sentiment d’insécurité en publiant quantité de reportages sur les affaires criminelles données en pâture à l’opinion. De l’autre, par conviction – les dirigeants des grands journaux populaires sont souvent des républicains modérés –, elle est favorable à la peine capitale, relayant, sinon orchestrant, tout le mouvement de protestation contre les grâces présidentielles et prenant parti dans le même sens lors du débat parlementaire. L’Assiette au Beurre évoque Eugène Letellier, entrepreneur de travaux publics d'origine belge, patron du Journal. Mais le cas le plus emblématique est celui du Petit Parisien qui, après avoir chauffé à blanc l’opinion en multipliant les articles sur l’affaire Soleilland jusqu’à la fin de septembre 1907, organise alors un grand référendum auprès de ses lecteurs sur le maintien ou non de la peine de mort, en affirmant explicitement vouloir faire pression sur le vote des députés : « notre référendum – est-il besoin de le dire ? – n’a aucun caractère politique, mais nous serions néanmoins très heureux que nos législateurs, dont beaucoup se sont également émus de la recrudescence des crimes dans notre beau pays de France, en fissent leur profit quand les résultats seront connus, et que le gouvernement tint compte des indications précises qu’il fournira… » – 4 octobre 1907. Le résultat est à la hauteur de ses espérances, puisque le 5 novembre, le journal peut annoncer avoir reçu 1 083 655 bulletins « Oui » contre 328 692 bulletins « Non », et que, l’année suivante, les députés, largement influencés par cette campagne d’opinion, votent le maintien de la peine capitale.

Barrès : « Nous débarrasser de ces dégénérés »

Maurice Barrès (1862-1923), écrivain, membre de l’Académie française depuis 1906, est député depuis 1889. Nationaliste, adhérent de la Ligue des patriotes, il se fait remarquer par ses positions contre Dreyfus. Lors du débat sur la peine de mort, il prend d’ailleurs à partie Joseph Reinach et sera rappelé à l’ordre par le Président de la Chambre des députés pour ses propos antisémites, et pour avoir stigmatisé la « race » différente de son collègue. Barrès s’oppose directement à Victor Hugo dont il reconnaît le rôle dans l’évolution vers l’abolition. Alors que le grand poète pensait qu'il fallait éduquer le criminel parce qu'il n'est pas encore arrivé à l’humanité, Barrès estime au contraire que le criminel est un « homme tombé en dehors de l’humanité ». Ce faisait, il s’inscrit dans les thèses criminologiques en vogue depuis le dernier quart du XIXe siècle, car même si l’anthropologie criminelle de Lyon, autour de Lacassagne, insistant sur le rôle du milieu social dans la genèse des comportements criminels, s’oppose à la théorie du criminel-né de l’école italienne de Cesare Lombroso, les représentants de la science qu’invoque Barrès sont, comme la grande majorité des médecins, en faveur du maintien de la peine capitale. En proposant d’élaguer les « branches pourries » de la société, il rejoint Alexandre Lacassagne qui, dans son ouvrage Peine de mort et criminalité. L’accroissement de la criminalité et l’application de la peine capitale (1908), justifie la peine capitale pour éliminer les incorrigibles tout en souhaitant une mise à mort euphémisée, à l’intérieur de la prison, la publicité amoindrissant à ses yeux l’intimidation.

Cette suppression de la peine de mort sera-t-elle du moins un ennoblissement de notre civilisation ? Si quelques-uns sont disposés à le croire, c'est qu'ils désirent mettre, de plus en plus, notre société d'accord avec les données que nous fournit la science...

... Nous écoutons les médecins qui nous disent en regardant les assassins : « Ils sont nécessités. Celui-ci tient son crime de son atavisme ; cet autre le tient du milieu dans lequel il a été plongé ».

Assurément il y a quelque chose à retenir de ces dépositions des médecins ; ce qu'il faut en retenir, me semble-t-il, c'est que notre devoir est de combattre les conditions qui ont préparé cet atavisme, d'assainir le milieu dans lequel tel ou tel homme s'est perverti. (Très bien ! très bien !)

La science nous apporte une indication dont nous tous, législateurs, nous savons bien que nous avons à tirer parti ; combattons les causes de dégénérescence. Mais quand nous sommes en présence du membre déjà pourri, quand nous sommes en présence de ce malheureux - malheureux, si nous considérons les conditions sociales dans lesquelles il s'est formé, mais misérable si nous considérons le triste crime dans lequel il est tombé -, c'est l'intérêt social qui doit nous inspirer et non un attendrissement sur l'être antisocial. Bruit à l'extrême gauche.)

Allons au fond de la question.

Il me semble que dans la disposition traditionnelle qu'ont un grand nombre d'esprits, éminents, généreux, à prendre en considération les intérêts de l'assassin, à s'y attarder, avec une sorte d'indulgence, il y a cette erreur de croire que nous nous trouvons en présence d'une sorte de barbare tout neuf, auquel il a manqué quelques-uns des avantages sociaux que, nous autres, plus favorisés, nous possédons. C'était, si je ne me trompe, la conception de Victor Hugo et l'on doit l'examiner dans un débat politique sur la peine de mort, car cette littérature de Hugo a eu certainement une grande action sur la formation intellectuelle du parti républicain, au cours des dernières années du Second Empire.

Hugo a cru que l'assassin, c'était un être trop neuf, une matière humaine toute neuve, non façonnée, qui n'avait pas profité des avantages accumulés de la civilisation ; il résumait cela en disant : « Si vous lui aviez donné le livre, vous auriez détruit le crime. »

Eh bien ! cette hypothèse n'est pas d'accord avec les renseignements que nous donne la science. Ah ! les éléments neufs, ce qui sort de la masse et qui n'a pas encore pris la forme civilisée, c'est précieux, c'est sacré. Ces éléments neufs valent mieux que nous, sont plus précieux peut-être que tel civilisé arrivé à un degré élevé de développement. Ce barbare tout neuf a encore tout à fournir. Mais les apaches ne sont pas des forces trop pleines de vie, de beaux barbares qui font éclater les cadres de la morale commune : ce sont des dégénérés. Loin d'être orientés vers l'avenir, ils sont entravés par des tares ignobles. Et, à l'ordinaire, quand nous sommes en présence du criminel, nous trouvons un homme en déchéance, un homme tombé en dehors de l'humanité et non pas un homme qui n'est pas encore arrivé à l'humanité.

[…]

Pour ma part, je demande que l'on continue à nous débarrasser de ces dégradés, de ces dégénérés, dans les conditions légales d'aujourd'hui, en tenant compte des indications qui nous sont fournies par les hommes de science compétents s'ils nous disent que celui-ci relève des asiles plutôt que de la punition. Je crois qu'il y a lieu de recourir à la punition exemplaire. Et, par exemplaire, je n'entends pas la publicité ; je crois que l'exemple peut être plus saisissant encore, tel qu'il est obtenu en Angleterre où la punition capitale, à la muette, derrière de hauts murs, me semble plus terrifiante encore que cette manière d'apothéose infâme que nous dressons sur les places publiques. (Applaudissements.)

Source : Extrait du discours de Maurice Barrès, 3 juillet 1908

Pour en savoir plus : Voir l’intégralité du discours sur le site Criminocorpus : Peine de mort. Débat parlementaire de 1908.

Berry : le « parti des honnêtes gens »

Georges Berry, né en 1855 à Bellac (Haute-Vienne), s’inscrit au barreau après sa thèse de droit soutenue en 1876. Membre du conseil municipal de Paris depuis 1884, il est élu député de la Seine en 1893. D’opinion monarchiste, il se ralliera à la République, sur les bancs de la droite conservatrice. Préoccupé par les questions sociales, il participe à de nombreuses institutions d’assistance et aux travaux des commissions de l’Assemblée sur les problèmes de la mendicité, du travail des enfants, etc. Un de ses premiers ouvrages traite de la peine de mort – La peine de mort nécessaire, Paris, L. Larose et Forcel, 1881, 29 p). Georges Berry s’assure un beau succès sur les bancs de droite de l’Assemblée en prenant la défense des « honnêtes gens » contre les assassins et autres « malandrins ». La référence au supplice et à la mort des victimes – avec à l’appui le récit d’un crime sordide – est une des argumentations classiques des partisans de la peine capitale. Sans grande illusion sur la valeur intimidatrice de la guillotine, il considère que c’est déjà beaucoup si elle retient quelques criminels de passer à l’acte. Il renverse au profit des victimes l’argument de la pitié et de l’humanitarisme avancé par les partisans de l’abolition. L’allusion à Alphonse Karr (1808-1890), journaliste et écrivain, renvoie à la formule de cet auteur : « Abolissons la peine de mort, mais que messieurs les assassins commencent… »

… En effet, il est bien vrai qu'une exécution est un spectacle atroce, qui provoque l'horreur chez tous ceux qui y assistent ; c'est une expiation terrible, évidemment. Mais, enfin, il faudrait bien placer, en face de l'assassin qui subit sa peine, le supplice qu'a enduré celui qu'on a tué...

M. Charles Benoist. Très bien !

M. Varenne. Alphonse Karr l'avait dit avant vous.

M. Georges Berry. Vous avez pitié du coupable qui va subir sa peine ; ne trouverez-vous pas un peu de compassion aussi en faveur de celui qui a subi la peine de mort sans l’avoir méritée ?

Croyez-vous donc que les crimes qui se commettent ne présentent pas l'horreur des exécutions, et même ne la dépassent pas ?

Voici à ce sujet un fait dont je me souviens ; il ne date pas de longtemps. Il s'est passé il y a dix-huit mois dans une maison d'Auteuil, que des rôdeurs croyaient inhabitée.

Ces dévaliseurs de villas entrent par la fenêtre et, après avoir bu les bouteilles de vin qu'ils avaient trouvées dans l'office, se mettent en demeure de piller la maison.

En parcourant les chambres, ils pénètrent dans un cabinet où dormait un gardien. Celui-ci, réveillé en sursaut, se cache sous sa couverture, espérant n'être pas remarqué ; mais les dévaliseurs l'ont aperçu, ils enlèvent la couverture qui couvre son visage, saisissent chacun - ils étaient sept - une bougie allumée et dansent une ronde autour du lit placé au milieu de la pièce en chantant le De profundis. Pendant une demi-heure ils font subir à ce gardien mille morts. Puis, leurs chants terminés, ils se précipitent sur lui et l'étranglent.

Croyez-vous que ce gardien n'a pas subi plus de souffrances que tous les assassins que nous verrons exécuter ? Assurément si ! Ayez donc un peu de pitié pour ceux que l’on tue, avant d'en éprouver pour ceux qui ont tué. Que voulez-vous ? J'ai un faible. Je commence par prendre parti pour les honnêtes gens avant de prendre parti pour les assassins. (Applaudissements sur divers bancs. - Bruit à l’extrême gauche.)

[…]

M. Georges Berry. Certes, je ne dis pas que la peine de mort arrêtera le bras de tous les assassins, je ne dis pas qu'elle empêchera tous les crimes en France ; mais de ce que la médecine - et j'aperçois un médecin qui sourit - ne guérit pas tous les malades, ne voit-on plus de malades se rendre chez les médecins ?

Si le maintien de la peine de mort, au lieu de tous les résultats que nous en attendons, ne nous en donnait que quelques-uns, ce serait déjà une satisfaction, et si sur cent assassinats nous réussissions à en empêcher un seul, je m'estimerais très heureux d'avoir obtenu cette satisfaction. (Très bien ! très bien ! à droite.)

En somme, le système pénal doit être jugé de haut et, pour l’appliquer justement, il faut se défendre avec grand soin de ce mirage qui tend à nous faire mettre nous-mêmes au lieu et place des criminels et leur prêter nos sentiments, sans nous rendre compte que seuls peuvent les éprouver les honnêtes gens et non les scélérats. Vous ne ferez pas de loi pénale en prenant pour base la philosophie sentimentale ; si vous vous y laissez entraîner, ce sont les criminels que vous épargnerez au détriment des honnêtes gens.

Gardons notre pitié pour ceux qui tombent sous le couteau des assassins (Très bien ! très bien ! au centre et à droite) et sachons défendre ces malheureux par une répression juste et sévère contre ceux qui les tuent. Nous avons été envoyés ici afin de veiller à la sécurité des citoyens et nous manquerions à notre mandat si, par un humanitarisme de mauvais aloi, nous compromettions leur existence en les abandonnant sans défense aux coups des malandrins et des coquins.

J'estime que voter la suppression de la peine de mort serait émettre un vote antisocial et, de plus, antihumain, parce qu'en essayant d'épargner la vie d'un criminel, nous suspendrions une menace de mort sur la tête d'êtres inoffensifs. C'est parce que je ne veux pas que les braves gens soient sacrifiés à la pitié qu'on éprouve en faveur des assassins que je demande à la Chambre de maintenir la peine de mort, et au pouvoir exécutif de l’appliquer lorsqu'elle aura été maintenue. (Vifs applaudissements à droite et sur divers bancs.)

Source : Extrait du discours de Georges Berrry, 4 novembre 1908

Pour en savoir plus : Lire l’intégralité du discours sur le site Criminocorpus : Peine de mort. Débat parlementaire de 1908.

Labori : l’heure de l’abolition n’a pas sonné

Fernand Labori (1860-1917), avocat, fut le défenseur de Vaillant, et joua un rôle très important dans l’affaire Dreyfus en étant le conseil de Mme Dreyfus, de Zola en 1898, et du capitaine Dreyfus lors du conseil de guerre de Rennes en 1899. Élu député de la Seine-et-Marne en 1906, sa position en faveur du maintien de la peine capitale lui vaudra, de la part de la gauche, les rappels ironiques de son rôle pendant l’affaire Dreyfus, qui aurait laissé attendre de lui une position contraire à celle qu’il adopte sur cette question. S’affirmant en faveur de la plupart des arguments abolitionnistes, Fernand Labori adopte la position de Barère en 1791 : l’heure n’a pas encore sonné, car les mœurs, le niveau d’éducation morale de la société ne prédisposent pas à un état social qui diminue la criminalité et assure suffisamment de sécurité aux citoyens, tout en garantissant une répression efficace, vu l’état des institutions pénales. Il ajoute également l’argument d’une peine de remplacement inefficace, en faisant allusion aux bagnes : l’antienne des évasions très fréquentes, diffusée dans la presse, est reprise sans critique, alors que la plupart des évadés sont repris…

« Cela n'empêche pas que la peine de mort ne m'apparaisse à moi, ainsi qu'à M. Deschanel, à M. Willm et a tous nos collègues, comme une peine répugnante ; cela ne fait pas qu'elle ne m'apparaisse comme tout à fait indigne du code pénal d'une nation civilisée....

... À l’extrême gauche. Eh bien ! alors ?

M. Fernand Labori. Laissez-moi finir.

Cela ne fait pas qu'elle ne me semble susceptible de porter en un sens un véritable préjudice à l’ordre social en enseignant, au nom de l'État, que la violence légale, mais enfin que la violence peut être un mal nécessaire, c'est-à-dire dans une certaine mesure un bien. De cela je souffre comme nous en souffrons tous, et c'est ce qui fait que, quant à moi, je tends d'une ardeur que rien n'éteindra, vers l'abolition dans l'avenir de la peine de mort. Mais j'estime que l'heure n'est pas venue de la prononcer, et c'est sur des autorités indiscutables, sur le rapport de l'honorable M. Cruppi lui-même, que je vous demande la permission d'étayer cette opinion.

Que disent les partisans de l'abolition, que disent tous ceux qui protestent contre les excès de la pénalité dans le passé ? Que l’évolution sociale nous a amenés à une heure où les pénalités rigoureuses, qui ont pu être nécessaires à un moment donné, ne le sont plus.

Je me demande, quant à moi, si l'état de nos mœurs, si l’éducation populaire, pour laquelle la République a tant fait, mais pour laquelle il lui reste tant à faire, si l'organisation de notre police intérieure, si nos institutions pénales, si notre système pénitentiaire, si tout cela est dans un tel état de perfection que la suppression de la peine de mort soit à l'heure actuelle compatible avec la sécurité publique.

D'abord, vous voulez mettre au bagne vos assassins, vous voulez édicter contre eux un encellulement perpétuel dont au surplus on ne nous fait encore connaître ni le lieu ni les conditions. J'accepterai que les assassins soient envoyés au bagne le jour où vous aurez fait des bagnes, je ne dis pas dont on ne s'évade jamais, car les accidents peuvent se produire partout, mais dont on ne s'évade pas d'une manière périodique, régulière, constante en quelque sorte. […]

Écoutez donc, messieurs, ce qu'écrit M. Cruppi à la page 16 du rapport que vous avez tous entre les mains :

« Les lois et les sentences deviennent plus humaines, et cependant, grâce à l'ensemble des progrès qui constituent la civilisation moderne, la sécurité des citoyens devient de jour en jour plus assurée. Tarde a pu dire de notre temps, dans une de ses expressions heureuses : « Sa prudence s'accroît avec sa douceur. »

Et M. Cruppi rappelle les efforts qui ont été faits depuis tant d'années dans l’intérêt du développement moral et intellectuel de la France. Puis il ajoute :

« Tous ces efforts, pourtant, hâtons-nous de le dire, n'existent encore depuis un demi-siècle qu'à l'état d'ébauche et de tentative confuse.

Nous ne savons pas réaliser une vaste réforme pénitentiaire et pénale ; nos bagnes sont des foyers putrides, nos prisons départementales sont des centres de corruption, nos lois hésitent, tâtonnent ; la récidive augmente et tout l'effort législatif s'est concentré, il y a vingt ans, sur la relégation, mesure qui a échoué. Tantôt nous faisons confiance à notre imparfaite justice correctionnelle et nous attirons à elle les crimes ; tantôt nous exaltons le jury et nous attirons à lui des faits qui doivent rester des délits au sens des réalités sociales et morales. »

Je vous prie, messieurs de peser ces derniers mots :

« Sur ce point comme sur tant d’autres, la France démocratique – c’est son honneur et son tourment – se cherche et s’essaye ; les formules de l’avenir ne sont pas encore dégagées. »

Je m’empare de l’expression ; elle est admirablement juste. La suppression de la peine de mort, c’est, messieurs, une formule de l’avenir ; vous devez la préparer, la rendre possible en vous conformant au programme de réformes que M. Cruppi vous a tracé. Mais ne vous y trompez pas ; ces réformes-là, non plus que celles souhaitées par M. Deschanel, ne sont pas faites ; elles sont nécessaires ; si vous ne les mettez pas à la base, vous préparerez, par une sensibilité imprudente, un retour de rigueur qui pourrait se confondre avec une réaction dont, quant à moi, je n’accepte pas la responsabilité. (Applaudissements au centre et sur divers bancs à gauche.)

Source : Extrait du discours de Fernand Labori, 4 novembre 1908

Pour en savoir plus : Voir l’intégralité du discours sur le site Criminocorpus : Peine de mort. Débat parlementaire de 1908.

Jaurès : de la fatalité à la responsabilité sociale

Jean Jaurès (1859-1914), professeur de philosophie, élu député en 1885 dans le Tarn sur une liste républicaine de gauche, se rallie au socialisme lors de la grève de Carmaux – 1892 – et est élu député socialiste indépendant de cette ville en 1893. Battu en 1898, il est réélu en 1902. Défenseur de Dreyfus, fondateur du Parti socialiste français, il contribue à la formation du Parti socialiste unifié – SFIO – en 1905. Fondateur de l’Humanité (1904), il combat la politique sociale de Clemenceau, mais se bat en faveur du projet d’abolition de la peine de mort présentée par ce même gouvernement. Jaurès éclaire le fondement de la position des partisans de la peine capitale : le refus de l’espérance, le pessimisme foncier sur la nature humaine, le « disque rouge » de la fatalité toujours invoquée pour refuser de croire à une amélioration possible. À ces yeux, ce fatalisme, contradictoire à la fois à l’esprit du christianisme et à celui de la Révolution, élude les responsabilités de la société dans le crime. L’évocation des conditions de logement et de travail, du chômage, de l’alcoolisme et du vagabondage lui permet d’esquisser la psychologie du délinquant en venant peu à peu à se complaire dans « l’orgueil sinistre » du crime face à une société dont il se sent rejeté.

Ce qui m'apparaît surtout, c'est que les partisans de la peine de mort veulent faire peser sur nous, sur notre esprit, sur le mouvement même de la société humaine, un dogme de fatalité. Il y a des individus, nous dit-on, qui sont à ce point tarés, abjects, irrémédiablement perdus, à jamais incapables de tout effort de relèvement moral, qu'il n'y a plus qu'à les retrancher brutalement de la société des vivants, et il y a au fond des sociétés humaines, quoique l'on fasse, un tel vice irréductible de barbarie, de passions si perverses, si brutales, si réfractaires à tout essai de médication sociale, à toute institution préventive, à toute répression vigoureuse mais humaine, qu'il n'y a plus d'autre ressource, qu'il n'y a plus d'autre espoir d'en empêcher l'explosion, que de créer en permanence l'épouvante de la mort et de maintenir la guillotine.

Voilà ce que j'appelle la doctrine de fatalité qu'on nous oppose. Je crois pouvoir dire qu'elle est contraire à ce que l'humanité, depuis deux mille ans, a pensé de plus haut et a rêvé de plus noble. Elle est contraire à la fois à l'esprit du christianisme et à l'esprit de la Révolution. (Applaudissements à l'extrême gauche et sur divers bancs à gauche.) […]

… Fatalité de la guerre et de la haine, fatalité des races, fatalité des servitudes économiques, fatalité du crime et des répressions sauvages, voilà quel est, selon nos contradicteurs, le fondement durable ou plutôt le fondement éternel de l'échafaud !

C'est sur ce bloc de fatalités qu'ils dressent la guillotine. Elle a pour mission de signifier aux hommes que jamais le progrès social, jamais le progrès de l'éducation et de la justice ne dispensera les sociétés humaines de tuer et de répondre à la violence individuelle par le meurtre social. C'est le signal du désespoir volontaire, systématique et éternel ; c'est le disque rouge projetant ses lueurs sanglantes sur les rails et signifiant que la voie est barrée, que l'espérance humaine ne passera pas ! (Vifs applaudissements à l'extrême gauche et sur plusieurs bancs à gauche.) […]

Ah ! Messieurs, je n’ai pas la prétention de les démêler à fond ; mais savez-vous quelle est notre objection principale contre la peine de mort ? Savez-vous quelle devrait être, pour tous les républicains, pour tous les hommes, l'objection principale contre la peine de mort ? C'est qu'elle détourne précisément les assemblées, c'est qu'elle détourne les nations de la recherche des responsabilités sociales dans le crime. (Applaudissements à l'extrême gauche et sur divers bancs à gauche.)

Ah ! c'est chose facile, c'est procédé commode : un crime se commet, on fait monter un homme sur l'échafaud, une tête tombe ; la question est réglée, le problème est résolu. Nous, nous disons qu'il est simplement posé ; nous disons que notre devoir est d'abattre la guillotine et de regarder au-delà les responsabilités sociales. (Applaudissements à l'extrême gauche.)

Nous disons, messieurs, qu'il est très commode et qu'il serait criminel de concentrer, sur la seule tête des coupables toute la responsabilité. Nous en avons notre part, tous les hommes en ont leur part, la nation tout entière en a sa part. […]

Tant que nous n'aurons pas courageusement lutté contre le mal dont nous sommes pour une part responsables, nous n'aurons pas le droit de faire porter à des hommes enivrés, égarés et portant dans leurs veines une tare héréditaire, nous n'aurons pas le droit de faire porter à eux seuls une responsabilité collective.

Et, messieurs, n'en est-il pas de même de ces tristes mœurs de vagabondage et de chômage qui perdent une partie de l'enfance, une partie de la classe ouvrière ?

Combien est-il d'enfants pour lesquels la fréquentation de l'école n'est très souvent qu'une illusion, qu'un mensonge, ou qui n'y vont pas ou qui y vont à peine ! Combien est-il d'enfants qui, sans famille, sans contrôle, sans surveillance, livrés à eux-mêmes dans les rues et sur les places de Paris, y apprennent peu à peu l'audace et l'ingéniosité du crime et toutes les corruptions du vice ! (Applaudissements à l'extrême gauche et sur divers bancs à gauche.)

Qu'avons-nous fait, que ferons-nous pour remédier à ce mal ? Et de même, quels sont les détestables conseils donnés par la misère et l'inoccupation à l'ouvrier en chômage ?

La caractéristique du crime, la caractéristique du criminel est double : c'est l’insensibilité et l'orgueil ; le criminel est le plus souvent incapable de se représenter le degré de souffrances qu'il inflige à autrui, et il est tenté dans sa vie de hasard et d’aventures sinistres de se considérer comme un être exceptionnel vivant en dehors des règles communes, et se dressant tout seul orgueilleusement contre la société tout entière.

Si quelque chose peut développer dans l’âme d'un homme ce double caractère, si quelque chose peut le préparer à l'insensibilité et a l'orgueil, c'est la vie d'abandon où il est laissé ; il devient insensible, parce qu'à force d'avoir à veiller à sa propre conservation il n'a plus le loisir de se représenter la vie, la souffrance et la pensée des autres. Et il devient orgueilleux parce que, habitué à se débrouiller - passez-moi le mot - sans être aidé par personne, sans être soutenu par personne (Applaudissements à l’extrême gauche), ayant en face de lui une énorme société qui l’ignore, il se dit tout bas, chaque soir, quand il a conquis son pain de fortune, quand il a trouvé son gîte de hasard : « Ce n'est pas aux autres hommes, qui ne sont pour moi que roc et pierre, que je dois ma vie ; c'est à moi-même et à moi seul. » Et il se complaît ainsi dans une sorte d'orgueil sinistre qui se prolonge quelquefois dans l'orgueil d’un crime solitairement accompli. (Applaudissements sur les mêmes bancs.) […]

Eh bien ! de quel droit une société qui, par égoïsme, par inertie, par complaisance pour les jouissances faciles de quelques-uns, n'a tari aucune des sources du crime qu'il dépendait d'elle de tarir, ni l'alcoolisme, ni le vagabondage, ni le chômage, ni la prostitution, de quel droit cette société vient-elle frapper ensuite, en la personne de quelques individus misérables, le crime même dont elle n'a pas surveillé les origines ? (Applaudissements sur les mêmes bancs.) […]

Messieurs, vous le voyez, c'est le problème qui se pose devant nous. Je le répète, ce que nous reprochons avant tout à peine de mort, c'est qu'elle limite, concentre la responsabilité de la peine de mort. C'est dans la race humaine l'absolu de la peine. Eh bien ! nous n'avons pas le droit de prononcer l'absolu de la peine parce que nous n'avons pas le droit de faire porter sur une seule tête l'absolu de la responsabilité. (Très bien ! très bien ! à l’extrême gauche.)

Ces hommes, si détestables qu'ils soient, si tarés qu'ils soient, oui, empêchez-les de nuire, frappez-les, invitez-les par une répression sévère à un retour sur eux-mêmes et recherchez la part des responsabilités individuelles qui s’ajoutent à la responsabilité sociale, mais laissez-les vivre pour qu'ils aient le loisir de penser et de réfléchir et pour que vous-mêmes, en prolongeant ces vies coupables devenues, je le veux bien, inutiles pour vous, onéreuses pour vous, vous reconnaissiez du moins la part de responsabilité sociale mêlée à toutes les responsabilités individuelles. (Applaudissements à l'extrême gauche.)

Il est trop commode de trancher le problème avec un couperet, de faire tomber une tête dans un panier et de s'imaginer qu'on en a fini avec le problème. C'est trop commode de créer ainsi un abîme entre les coupables et les innocents. Il y a des uns aux autres une chaîne de responsabilité. (Très bien ! très bien ! à l'extrême gauche et sur divers bancs de gauche.) Il y a une part de solidarité. Nous sommes tous solidaires de tons les hommes même dans le crime. (Applaudissements sur les mêmes bancs.)

Source : Extrait du discours de Jean Jaurès, 18 novembre 1908

Pour en savoir plus : Voir l’intégralité du discours sur le site Criminocorpus : Peine de mort. Débat parlementaire de 1908.

Deschanel : l’argument de l’erreur judiciaire

Paul Deschanel (1855-1922), député d’Eure-et-Loir depuis 1885, républicain progressiste, a été président de la Chambre des députés de 1898 à 1902. Paul Deschanel consacre l’essentiel de son intervention à un argument qu’il estime décisif : l’erreur judiciaire rend la peine de mort impensable, car il est impossible de croire en une justice infaillible. Le martyre des familles d’innocents exécutés vaut celui des familles de victimes d’assassinat. Il évoque l’affaire de la femme Doize (1861-1862) qui avoua un parricide, pour sauver son enfant, avant de se rétracter, et d’être acquittée, les véritables auteurs du crime qu’on lui avait imputé ayant été arrêtés et condamnés.

J’ai toujours été partisan de l'abolition de la peine de mort par un argument qui, à mon sens, renverse tous les arguments en sens contraire – l’argument de l’erreur. (Nouveaux applaudissements sur les mêmes bancs.). Il suffit qu'au cours des siècles, un seul homme ait été injustement condamné à la peine capitale, pour que la peine capitale doive disparaître. (Vifs applaudissements à l’extrême gauche et sur divers bancs à gauche.)

Nous avons tous ressenti les tortures de cette mère dont l’enfant a été souillée et tuée par un monstre. Il n'est pas de supplice plus atroce. Mais songez aussi, d'autre part, au martyre de ceux dont le père, dont le fils, dont l’époux a été injustement condamné. Relisez l’histoire des erreurs judiciaires. Parcourez la liste des décisions de justice annulées depuis dix ans sur pourvois en révision. Souvenez-vous du mot de Poirson : « Sur 257 personnes condamnées par les jurys, il y a toujours une personne innocente. » Rappelez-vous les erreurs de la justice, même en cas d'aveu, la femme Doize, par exemple, déclarant un parricide qu'elle n'avait pas commis. (Très bien ! très bien ! à l’extrême gauche et sur divers bancs.)

Chaque jour, nous voyons revenir du bagne, au bout de dix ans, au bout de vingt ans, des hommes qui avaient été condamnés pour le crime d’un autre. Ah ! laissez du moins aux condamnés innocents, la possibilité d’entendre, avant de mourir, la sentence de réhabilitation et d'assister à leur victoire morale, hélas ! trop tardive, sur la société qui a eu tort !

[…]

On invoque aujourd'hui, pour le maintien de la peine de mort, l'intérêt de la société. L'intérêt souverain de la société, c'est la justice. (Applaudissements à gauche.)

Faites que la France ne soit pas la dernière à abattre l'échafaud, ce monument hideux de l'orgueil humain, puisqu'il atteste la croyance naïve de l'homme en son infaillibilité ! (Vifs applaudissements à l’extrême gauche et sur plusieurs bancs à gauche et au centre).

Source : Extrait du discours de Paul Deschanel, 4 novembre 1908

Pour en savoir plus : Sur l'affaire Doize, voir Jean-Claude Farcy, « L'affaire Doize (1861-1862). Du Trou noir d'Hazebrouck à la réforme de la procédure pénale », in Benoît Garnot (dir.), L'erreur judiciaire de Jeanne d'Arc à Roland Agret, Paris, Éditions Imago, 2004, p. 171-192. Voir l’intégralité du discours sur le site Criminocorpus : Peine de mort. Débat parlementaire de 1908.

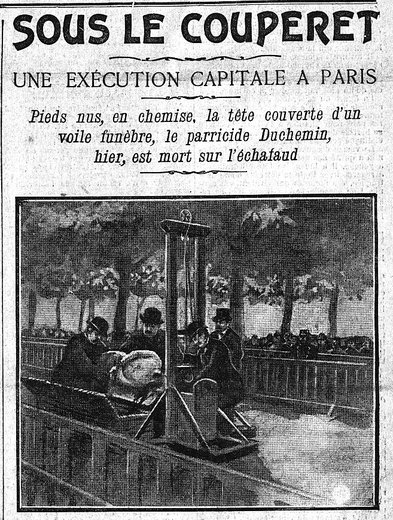

Reinach : l’exemple d’un supplice inhumain est nul

Joseph Reinach (1856-1921) dirigea la République française, le journal de Gambetta dont il fut le chef de cabinet. Député des Basses-Alpes de 1889 à 1898 et de 1906 à 1914, il joua un rôle important dans la révision du procès Dreyfus dont il publia une importante Histoire en sept volumes. Joseph Reinach, qui n’est pas suspect de faiblesse en matière de répression de la délinquance – comme en témoigne son plaidoyer en faveur de la relégation dans Les Récidivistes, publié en 1882 –, cherche à démontrer que la peine capitale n’a qu’une exemplarité limitée, toute relative, car elle ne fait pas baisser le nombre des crimes, particulièrement les plus odieux, exemples de Soleilland, Vodable et Vacher à l’appui. Relatant une exécution, il montre que ce châtiment inhumain ne peut inspirer que l’horreur et non la crainte du crime, et que d’ailleurs cela fait bien longtemps que la publicité des exécutions n’est que factice, alors qu’elle constitue un élément essentiel pour assurer l’exemplarité de la peine.

Je ne crois pas que les partisans les plus résolus de la peine de mort viennent prétendre que l'exécution de Soleilland aurait été de nature à empêcher dans l'avenir des crimes pareils à celui qu'il avait commis. (Mouvements divers.).

M. Jules Delahaye. Il n'y a jamais eu autant de crimes semblables.

M. Joseph Reinach. On peut dire, et c'est une opinion qui a été soutenue par des esprits scientifiques, qu'il est inutile de conserver à la vie de pareils déchets d'humanité ; ce qu'on ne peut pas dire, c'est que la crainte de la peine de mort ni d'aucun supplice, arrêterait, au moment où ils accomplissent leurs forfaits, des brutes de cette espèce. Au temps où la guillotine fonctionnait encore souvent, Soleilland a eu des prédécesseurs, et j'ai vu monter, ou, plus exactement, traîner l'un d'eux à l'échafaud.

C'était un dégénéré, du nom de Vodable, dont le crime était plus horrible encore que celui de Soleilland, car l'enfant qu'il avait souillée et étranglée était la fille de sa maîtresse. Il fit l'aveu de son crime et fut condamné à mort.

J'avais commencé déjà, à cette époque, mes études sur la peine de mort, et je voulus me rendre compte par moi-même de ce qu'était une exécution publique. Je passai une partie de la nuit dans l'appartement du directeur de la prison, qui m'apprit que Vodable savait, par sa mère, que sa demande de grâce serait certainement repoussée, que les journaux l'annonçaient et « qu'il aurait une belle exécution ».

Lorsqu'au petit jour je suis entré, avec le magistrat, dans la cellule de cet homme…

M. Jacques Piou. Voilà ce qu'il faudrait empêcher. Donner un condamné à mort en spectacle à un tiers, c'est abominable. (Très bien ! très bien ! à droite.)

M. Joseph Reinach. Vous ne voulez pas que je dise ce que c'est qu'une exécution capitale ? Je le dirai quand même ! (Très bien ! très bien ! à gauche et à l'extrême gauche.)

J'ai dit, messieurs, que l'homme s'attendait à mourir, et cependant, quand le magistrat parut dans sa cellule et lui annonça, selon la formule alors usitée, qu'il fallait avoir du courage, le misérable devint d'une pâleur livide, invraisemblable, et se mit à trembler de tous ses membres. Il fallut que les aides du bourreau le prissent sous les aisselles pour le conduire, à travers un corridor que nous parcourûmes en moins d'une minute et qui me parût interminable pour le traîner jusqu'à la porte de la prison qui, à peine ouverte, laissait voir la guillotine installée au ras du sol, sur les quatre fameuses pierres. Quand on jeta le condamné sur la bascule, il était déjà à demi-mort.

C'était l’égorgement de quelque chose d'inerte et de lamentable, et je vous assure, messieurs, que de ce que les auteurs appelaient autrefois la majesté de la vindicte ou de la justice, à ce moment-là, rien ne subsistait, et rien non plus du crime, ignoble entre tous, qu'avait commis celui qui venait de mourir (Exclamations à droite. - Applaudissements à l’extrême gauche) et la seule horreur, dont nous avions la conscience aiguë, c'était celle de l'exécution. (Mouvements.)

Or quelques années après l'exécution de Vodable, le berger Vacher commençait la série de ses crimes, du même genre que celui de Vodable, et comme l'exécution de Vodable n'avait point empêché les crimes de Vacher, l'exécution de Vacher ne devait point empêcher le crime de Soleilland. (Très bien ! très bien ! à gauche.)

Est-ce à dire, messieurs, que, lorsqu'il s'agit de crimes, de criminels d'un autre genre, je dénie à la peine de mort toute puissance d'exemplarité et d’intimidation ? En aucune façon, et je ne saurais ainsi prendre à mon compte la thèse de certains adversaires de la peine capitale, quand ils allèguent qu'elle est inefficace pour cette raison que, depuis trois ou quatre mille ans, les sociétés, barbares ou civilisées, exécutent à mort les meurtriers et, souvent, avec des raffinements si savants et si atroces, qu'ils auraient dû accroître la crainte du supplice dans la même mesure où ils en aggravaient la cruauté, et que cependant la criminalité de sang n'a disparu d’aucun pays. La réponse qu'ils provoquent est, en effet, trop simple, car les mêmes sociétés, depuis aussi longtemps, ont emprisonné et déporté pour d'autres crimes et délits, et ces délits et ces crimes n'ont pas disparu davantage.

De quelque peine qu'il s'agisse, il ne saurait donc être question que d'une exemplarité relative, mais vous conviendrez aussi que, lorsqu'il s'agit de la privation de la vie, vous avez le devoir de vous demander si cette exemplarité relative est en proportion avec l'invincible répugnance qui s'attacha à un châtiment incontestablement inhumain et à l'aléa d'une erreur irréparable. (Très bien ! très bien ! à l’extrême gauche et sur plusieurs bancs à gauche.)

Il existe, vous le savez, deux systèmes, parfaitement contradictoires, sur l'exemplarité de la peine de mort.

Le premier est celui du Code, du législateur de l'an IV, dont celui de 1811 s'est presque toujours inspiré. Il avait hésité d'abord à conserver la peine de mort, il s'y décida finalement et, en même temps, décida qu'elle serait appliquée en public, parce que, disait-il, l’exemplarité réside surtout, presque exclusivement, dans la publicité du supplice.

« Une peine qui n'est notifiée que par l'affiche du juge », écrivait Lepelletier de Saint-Fargeau dans son fameux rapport de 1791 à la Constituante « produit peu d'effet ». « On sait que tel coupable subit tel châtiment à l'extrémité de l'empire ; on le sait, mais on ne le voit pas, on ne le sent pas. » D'où il concluait que, non seulement la peine de mort, mais toutes les peines « privation de liberté » devaient, pour être répressives, être publiques « en outre toujours rapprochées du lieu où le crime a éclaté » – je cite textuellement – et que notamment, la peine de la réclusion devait être accompagnée de l'exposition.

Je n'ai plus à vous apprendre que les faits, des faits cent fois observés, contrôlés, reconnus par la police, avoués par l'immense majorité, acquis depuis un quart de siècle, ont, ici encore apporté un démenti définitif à l’attente du législateur.

Sur la prétendue terreur moralisatrice des exécutions, sur l'horrible foule qui s’y rend comme au spectacle pour s'y amuser et qui s'y amuse, sur l'accroissement certain d'immoralité, de cruauté et de sauvagerie qui en résulte, sur la fréquence des meurtres commis peu de temps après une exécution par des malfaiteurs qui en furent témoins, sur le fait partout constaté, en Angleterre, comme en Suède, comme en France, que la plupart des condamnés à mort ont convenu, non seulement qu'ils avaient assisté à des exécutions, mais qu'ils en avaient avidement recherché le spectacle, je ne pourrais que vous répéter ce que j’ai dit et écrit il y a quatorze ans, quand je rapportai la proposition de M. Bardoux, et ce qui avait été dit cent fois avant moi, notamment dans la grande enquête anglaise de 1856 et dans notre grande enquête de 1884 où 23 procureurs généraux sur 29, 16 cours d'appel et la cour de cassation se prononceront pour la suppression de la publicité.

Ai-je besoin de rappeler que l’éclatante publicité, telle que l’avaient voulue les législateurs de l’an IV et de 1811, avait été remplacée depuis longtemps, surtout à Paris, par un simulacre de publicité, que tout le monde, magistrats et policiers, trichait avec la règle et qu'une triple rangée de soldats empêchait le peuple d'apercevoir le spectacle qui avait pour objet principal, selon la loi, de le moraliser par la terreur ?

S'il y a donc une démonstration qui n'est plus à faire, c'est celle-ci : le législateur a placé expressément la puissance d'intimidation de la peine de mort dans la publicité du supplice et l'exemple du supplice est nul. »

Source : Extrait du discours de Joseph Reinach, 3 juillet 1908

Pour en savoir plus : Lire l’intégralité du discours sur le site Criminocorpus : Peine de mort. Débat parlementaire de 1908.

L’abbé Lemire : respecter la personne humaine

Jules Lemire (1853-1922), prêtre, est député de la circonscription d’Hazebrouck de 1893 à sa mort. Représentant du catholicisme social, il a souvent défendu des positions très minoritaires au sein de l’Église catholique, dont celle sur la peine de mort. Alors que la hiérarchie de l’Église catholique ne trouve rien à redire à la peine de mort, l’abbé Lemire votera pour son abolition. Il met au premier rang de sa position, les droits de l’homme, la dignité de la personne humaine, croyant en la possibilité pour le coupable de se ressaisir et de se réconcilier avec la loi morale. Comme Jaurès, il met en avant la responsabilité de la société. On pourra comparer ce discours avec la prise de position affirmée par l’abbé Valadier, aumônier des prisons, en réponse aux questions du journal La Patrie, 24 décembre 1906 : « Elle est peut-être dure, mais je crois son maintien absolument nécessaire à la sécurité publique. Il faut la peur de la guillotine pour tenir en respect les criminels qui n’ont plus de morale ni de foi. Si on avait consulté sur ce projet tous mes collègues qui furent comme moi aumôniers de prison, je ne doute pas que l’avis de tous fut identique au mien ». On trouvera d’autres paroles de l’abbé Valadier, moins châtiées, en compléments à la page évoquant la Séparation de l’Église et de l’État et les troubles en province.

« Je le répète, ce n'est pas là ce qui m'impressionne le plus ; ce n'est pas le risque d'erreur qui me fait dire que la justice de la guillotine est imparfaite...

... L'argument qui me détermine, c'est que la mort, pour l'individu qu'elle frappe, crée pour lui l’irréparable. La société n'a pas fait tout son devoir quand elle met cet homme à part, qu'elle l'isole, qu'elle l'empêche de nuire et qu'elle lui inflige un châtiment. Il y a dans sa faute un double manquement, une double culpabilité. Il a commis, extérieurement, un attentat contre la société ; mais il a aussi en lui-même, dans l'intérieur de sa conscience, fait un attentat contre la morale.

Or, la justice complète demande que vous mettiez cet homme à même de se réconcilier avec la loi morale.

Il a une volonté, une intelligence, un cœur, une conscience qui doivent pouvoir se réveiller et revivre, d'une vie honnête. C'est parce qu'il a cette volonté, cette intelligence, à qui il faut donner le temps de se redresser, c'est parce qu'il est une personne humaine à qui il faut ménager la possibilité de se reconnaître, que la peine de mort est si grave et si dangereuse. Elle coupe court à tout relèvement !

On a affirmé que la raison d'État, qui a toujours existé, suffisait à justifier le bourreau. La société aurait le droit – et on l'a revendiqué à cette tribune – de supprimer quiconque la gêne, d'enlever le rouage qui fait grincer l'ensemble, de couper les branches pourries, les membres gangrenés.

On renverse toutes choses ! L'éminente dignité de la personne humaine, proclamée par tout ce qui réfléchit, n'existe plus ! L’individu n'est plus cette fin de grandeur et de noblesse qui doit être poursuivie toujours. On tourne le dos à la doctrine des droits de l'homme.

Pour ne pas faire cela, je demande que même dans un homme couvert de tous les mépris et de toutes les hontes, accablé de toute la colère et de toutes les insultes ou de la presse ou de la foule, dans cet homme qu'on n'ose plus regarder parce qu'il est devenu tellement odieux que celui qui le regarderait avec pitié semblerait un complice, dans cet assassin, dans ce scélérat, je demande, au nom des droits de l'humanité, que vous respectiez la personne, et que vous lui donniez le temps (Applaudissements à l'extrême gauche) de se ranimer, de se ressaisir et de traîner sa honte, de sentir son remords accablant jusqu'à la tombe. C'est un droit que je lui reconnais, et c'est pourquoi je ne veux pas de la peine de mort.

[…]

Je crains ces mouvements des foules, et c'est pourquoi, voyant là-bas, dans cette salle d'assises, ce malheureux, ce scélérat, résidu de je ne sais quoi, résultante de je ne sais qui, pour qui son avocat angoissé jette un cri de détresse, je me dis que tout n'est pas exagéré dans le cri de cet homme qui vient dire à la société : Il y a trop d’injustice en haut, trop de misère en bas, trop de désordres partout, pour qu'on me frappe moi, tout seul, pour qu'on en finisse en me supprimant.

C'est pourquoi, messieurs, par souci de la punition moralisante, par attachement aux mesures préventives plus nécessaires que la répression, par crainte de rigueurs irréparables et qui ne seraient absolument justifiées, je crois devoir voter contre la peine de mort.

À la place d'une société dominée par le sinistre échafaud sanglant, je voudrais une société couronnée par la possibilité indéfinie du remords, du repentir et de l'expiation !

Cela me paraît plus humain et plus digne de la France. (Applaudissements à l'extrême gauche et sur divers bancs à gauche.)

Source : Extrait du discours de Jules Lemire, 18 novembre 1908

Pour en savoir plus : Voir l’intégralité du discours sur le site Criminocorpus : Peine de mort. Débat parlementaire de 1908.

La bataille des chiffres : la statistique mobilisée

Aristide Briand (1862-1932), avocat à Nantes, commença une longue carrière politique en militant dans les organisations syndicales et socialistes. Secrétaire du Parti socialiste français en 1901, député de la Loire depuis 1902, il quitte le Parti socialiste lors de l’unification de 1905. À partir de 1906 il commence une longue carrière ministérielle, et il est garde des Sceaux de 1908 à 1909 sous le gouvernement Clemenceau.

Le débat parlementaire de 1908 se caractérise par l’abondance des références à la statistique criminelle que chacun interprète à sa façon, soit pour tirer argument que la criminalité augmente quand le nombre des exécutions baisse – les morticoles –, soit, à l’inverse, qu’il n’y a aucun rapport entre application de la peine de mort et criminalité de sang – les abolitionnistes. Le discours du garde des Sceaux est la meilleure illustration de cette bataille de chiffres. Il bénéficie des services de son ministère où l’on publie chaque année depuis 1825, un Compte général de l’administration de la justice criminelle, véritable baromètre de l’activité de la justice en matière pénale. Aristide Briand a fort à faire pour tenter de convaincre qu’il ne faut pas confondre les assassinats seuls passibles de la peine de mort, et l’ensemble des crimes de sang incluant également les meurtres simples, en forte hausse. Il doit également batailler ferme pour faire admettre que le commentaire ne peut reposer sur quelques années, les plus récentes, mais qu’il faut prendre en compte des périodes longues pour détecter d’éventuelles tendances significatives. Cette difficulté à interpréter les chiffres du crime ne sera plus de mise en 1981, tout le monde admettant alors que l’on peut utiliser la statistique dans le sens que l’on veut.

M. le garde des Sceaux. La vérité, qu’il s’agisse de la France ou des autres pays, est qu’il n’est pas possible, par des chiffres, par des faits, d’établir que la peine de mort a une action efficace, qu’elle exerce une puissance d’intimidation.

La statistique qui vient de vous être distribuée est très complète pour la dernière période de dix ans ; il n’y manque aucune précision.

On y trouve, à côté des meurtres simples, les meurtres spéciaux punis de mort, les seuls qu’il faille retenir, les assassinats, les empoisonnements, les parricides. Si l’on totalise les affaires poursuivies et impoursuivies, jugées contradictoirement ou par contumace, la courbe passe de 679 crimes en 1898 à 758 en 1905, c’est-à-dire que pendant une période au cours de laquelle on n’a pas cesser d’exécuter puisqu’il y a eu encore en 1905 quatre exécutions ; la courbe descend ensuite à 676 pour remonter à 734.

Comparons maintenant la dernière période de dix ans avec la précédente. Le chiffre des meurtres spéciaux passibles de la peine de mort qui sont restés impoursuivis n’a pu être déterminé pour la période 1888-1897 ; admettons, et je ferai ainsi la part belle à mes contradicteurs, qu'il n'a pas dépassé le chiffre le plus bas constaté pour la période 1896-1907, soit 80. La courbe passe alors de 740, au début de la première période, à 734 à la fin de la seconde.

Messieurs, vous avez été effrayés par des totaux, des chiffres globaux portés dans les statistiques du ministère de la justice et c’est ici que, d’une façon tout particulièrement pressante, je sollicite votre attention ; parce que vraiment, après avoir constaté le mal, nous devons tous être d’accord sur la nécessité d’y remédier.

Ce qui vous inquiète, c’est la recrudescence énorme des crimes de sang considérés dans leur ensemble. Mais il faut faire la part des crimes d’impulsion, des crimes commis par des dégénérés, des rixes qui, éclatant sur la voie publique ou dans les cabarets, aboutissent au meurtre ; on doit retrancher du chiffre global des crimes de sang ces meurtres qui ne sont pas punis de mort et que la peine de mort ne peut pas influencer.

La recrudescence, messieurs, vous n’avez qu’à jeter les yeux sur la partie du tableau relative à la période de 1898-1907, porte sur les meurtres simples ; pour ceux-ci, en effet, les chiffres sont saisissants ;

Ils s’élèvent de 1898, point de départ de la période où ils étaient au nombre de 373 seulement - à 708 en 1907. Voilà où s’est produite la recrudescence, et quand on ajoute le chiffre énorme des meurtres simples au chiffre des grands crimes et des meurtres spéciaux punis de la peine de mort, naturellement on peut impressionner la Chambre et impressionner le pays ; mais ce n’est pas un procédé de discussion sérieuse. (Très bien ! très bien ! à l’extrême gauche.)

Il y a une recrudescence de l’ensemble des crimes de sang. L’attention du législateur doit évidemment être retenue par ce fait grave.

M. le rapporteur. Voulez-vous me permettre un mot, monsieur le garde des Sceaux ?

M. le garde des Sceaux. Soit, dites-le !

M. le rapporteur. Il est évident que, dans le monde où l’on tue son semblable, on ne se rend pas compte des circonstances aggravantes qui entraînent la peine de mort. Pour le grand public, pour la masse du peuple français, ce qui entraîne la peine de mort, c’est le fait de tuer son semblable, c’est le fait de jouer du couteau, de jouer du revolver, de tuer son homme, de commettre, en un mot, un homicide volontaire sans s’inquiéter de la question de savoir - car il n’y a pas là de jurisconsultes - si cet homicide doit faciliter un autre crime ou délit ou s’il doit le précéder ou l’accompagner pour être puni de la peine de mort.

M. le garde des Sceaux. C’est cela.

M. le rapporteur. Encore une fois, le peuple ne voit qu’une chose, c’est que l’homicide volontaire, quel qu’il soit, entraîne la peine de mort. Or, qu’est-ce que je vois dans votre statistique ? D’une part, qu’à partir de 1906, la peine de mort n’a plus été appliquée en France et qu’en 1907 il s’est commis en France 1 436 homicides volontaires, chiffre qui n’avait jamais été atteint et qui dépasse de beaucoup les chiffres des années précédentes. […]

M. le garde des Sceaux. Je suis d’accord avec l’honorable rapporteur de la commission de la réforme judiciaire. Le peuple procède simplement ; il ne cherche pas à faire le départ entre les différentes catégories de crimes ; il ne voit qu’une chose : il y a eu 1 436 homicides ! En existe-t-il dans ce nombre qui n’auraient pas pu être influencés par les exécutions capitales ou la cessation de l’application de la peine de mort, peu lui importe ; et à nous, législateurs, cela ne nous importe pas non plus ! (Applaudissements à l’extrême gauche et sur divers bancs à gauche.)

Ici nous ne sommes pas dans la rue, monsieur Castillard ; nous avons d’autres devoirs que la foule ; nous avons celui de la renseigner d’abord. (Très bien ! très bien ! sur les mêmes bancs.)

Pour en savoir plus : Voir l’intégralité du discours sur le site Criminocorpus : Peine de mort. Débat parlementaire de 1908.

L’opinion publique à témoin

L’opinion, reflétée – et manipulée – par la presse, les pétitions des jurys et des collectivités locales pèsent sur les débats. Son évolution dans un sens défavorable à l’abolition après le crime de Soleilland suffit à expliquer les changements dans la commission chargée de préparer la discussion, Jean Cruppi, qui avait conclu son rapport en faveur de l’abolition étant remplacé par Henry Castillard, partisan de l’application de la peine. À son égal, tous les morticoles tirent argument de cette évolution et affirment répondre à la demande pressante du corps social pour redonner du travail au bourreau. Les députés de droite se plaisent à mettre les républicains et radicaux en contradiction avec leur idéal démocratique, de respect de la volonté du peuple, et c’est ainsi que l’on voit Georges Berry invoquer le « tribunal du peuple ». Aristide Briand, Jaurès et d’autres répondent qu’il faut éclairer le peuple, et savoir remonter un courant d’opinion contraire en analysant ses causes.

Je ne suis pas de ceux qui proclament qu’il faut négliger les mouvements de l’extérieur. Il est juste d’en tenir compte dans une certaine mesure ; mais vous avez, comme législateurs, un devoir : si votre attention ne doit pas se détourner du pays, si elle doit suivre les mouvements de l’opinion publique, c’est à la condition que vous ne vous en fassiez pas les esclaves. (Très bien ! très bien ! à l’extrême gauche et sur plusieurs bancs à gauche.)

Vous avez l’obligation de contrôler ces mouvements, de vous enquérir des causes qui ont pu les déterminer et si, à la suite de cet examen, il vous apparaît que ces causes sont injustifiées, alors, messieurs, ce sera votre honneur de chercher à remonter de pareils courants. (Applaudissements sur les mêmes bancs.)