Joseph Ignace Guillotin (1738-1814), médecin, est élu député du Tiers Etat de Paris. En dehors de ses interventions dans la discussion sur le système pénal, il s’occupe principalement, sous la Constituante, des problèmes de médecine et de santé. Guillotin est un des premiers à se préoccuper de la question du sort des condamnés à mort (les suppliciés) dès l’année 1789 alors même que le projet de Code pénal (adopté en 1791) n’est pas à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.

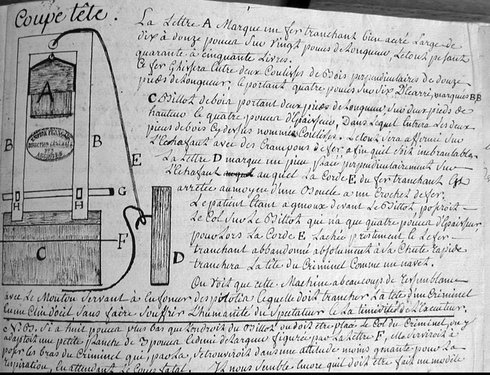

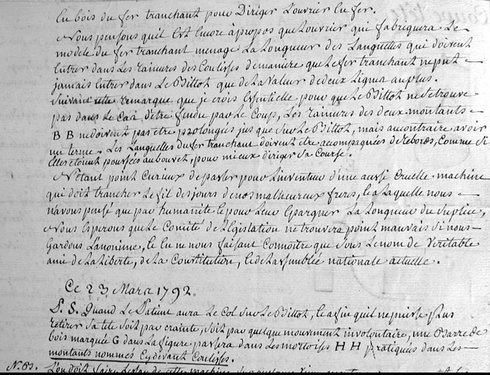

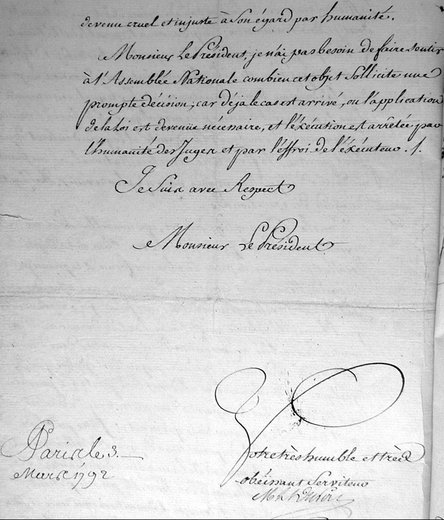

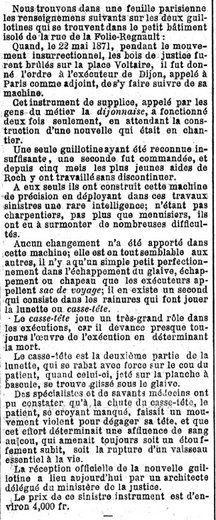

Sa proposition vise à mettre l’exécution de la peine capitale en harmonie avec les principes révolutionnaires d’égalité, d’humanité et de personnalisation des peines. Il ne doit plus y avoir de différence entre le noble bénéficiant du « privilège » de la décapitation alors que les roturiers avaient droit à la seule potence : avec l’abolition des privilèges Guillotin préconise un seul et même supplice : chaque criminel aura la tête tranchée (art. 29 et 30). La peine ne doit pas s’étendre à la famille du condamné, ce qui implique la fin de la confiscation de ses biens (art. 31 et 34). Dans l’esprit des révolutionnaires empreints d’humanitarisme, il cherche le moyen d’infliger une mort sans supplice inutile, une « mort douce » selon la formule de Marat. C’est le 1er décembre 1789 qu’il reprend sa proposition précédente en proposant que la décapitation se fasse par « l’effet d’une simple mécanique ». Selon la presse de l’époque, le discours qu’il prononce alors à l’Assemblée donne des détails éloquents sur l’intérêt d’une telle machine. Le Journal des États généraux écrit : « M. Guillotin a fait la description de la mécanique ; je ne le suivrai pas dans ses détails ; pour en peindre l’effet, il a oublié un instant qu’il était législateur pour dire en orateur : « La mécanique tombe comme la foudre, la tête vole, le sang jaillit, l’homme n’est plus ». Ce n’est pas dans le code pénal que de pareils morceaux sont permis ». On attribue à Guillotin une autre phrase célèbre : « Messieurs, avec ma machine, je vous fais sauter la tête en un clin d’œil et sans que vous en éprouviez la moindre douleur ». Ces formulations bien frappées sont pour beaucoup dans l’accueil que lui font ses contemporains : le sujet s’y prêtant, sa proposition est brocardée et rapidement mise en chanson. Toutefois Le Moniteur du 18 décembre 1789 fustige cette réception de la proposition sur le mode de la plaisanterie et rend hommage à son auteur en situant bien l’esprit dans lequel est prononcé son discours : « Sur la motion de M. le docteur Guillotin, relative au choix d’une mécanique dont le jeu trancherait la tête aux criminels en un clin-d’oeil, on trouve dans quelques feuilles publiques de trivialités indécentes. Le peuple français a aussi quelque chose à perdre avec la révolution : ce sont des habitudes basses, dans lesquelles l’ancien régime cherchait à le fortifier avec tant de complaisance. De ces habitudes, la plus méprisable est celle de plaisanter sur les supplices. Depuis l’épée de Charlemagne, surnommé la Joyeuse, jusqu’au surnom de la Veuve qu’une certaine classe du peuple a donnée à la potence, on reconnaît dans notre nation une infirmité de l’esprit dont le siège est dans l’âme. Le langage d’un peuple libre ne doit rien exprimer qui soit indigne de son caractère. … Revenons à la proposition de M. Guillotin; il est peut-être le premier qui, dans une assemblée de législateurs, ait parlé de supplices avec humanité, et de leurs douleurs ignominieuses avec un véritable intérêt. L’innovation de mettre la mécanique à la place d’un exécuteur qui, comme la loi, sépare la sentence du juge, est digne du siècle où nous allons vivre, et elle écarte un peuple adonné à ce genre de spectacle dont il est honteux à tout gouvernement de faire une ressource; elle prépare enfin l’anéantissement du préjugé qui flétrit à la honte de la nation entière, toute une famille honnête, par le supplice que la loi prononce contre un criminel. » Même si Guillotin n’a pas établi réellement les plans de sa mécanique, son nom restera pour qualifier l’instrument avant même que celui-ci soit construit. Il est probable l’idée a été inspirée par l’existence d'instruments existants ailleurs en Europe, comme en Angleterre (Halifax gibet), en Écosse (maiden) ou en Italie (mannaia). On trouve, par exemple, sous la plume de Père Labat, la description de l’instrument utilisé en Italie, pour les nobles. Voyages du P. Labat en Espagne et en Italie, tome VII, Paris, J.-B. Delespine, 1730, p. 22-23. « C’est avec la mannaye qu’on coupe la tête. Cette maniere est très sûre, et ne fait point languir un patient, que le peu d’adresse d’un exécuteur expose quelquefois à recevoir plusieurs coups avant d’avoir la tête séparée du tronc. Ce supplice est pour les Gentilhommes, et pour tous ceux qui jouissent des privilèges de la Noblesse, comme sont tous les ecclésiastiques séculiers, ou réguliers ; quelques crimes qu’ils ayent commis, il est rare qu’on les fasse mourir en public. On les exécute dans la cour de la prison les portes fermées, et en présence de très peu de personnes. L’instrument appelé mannaya, est un chassis de 4 à cinq pieds de hauteur, d’environ quinze pouces de largeur dans œuvre, il est composé de deux montans d’environ trois pouces en quarré avec des rainures dedans, pour donner passage à une traverse en coulisse dont nous dirons l’usage ci-après. Les deux montans sont joints l’un avec l’autre par trois traverses à tenons, et à mortoises, une à chaque extrêmité, et une environ à quinze pouces au-dessus de celle qui ferme le chassis ; c’est sur cette traverse que le patient à genoux pose son coû ; au-dessus de cette traverse est la traverse mobile en coulisse qui se meut dans les rainures des montans. Sa partie inférieure est garnie d’un large couperet de 9 à 10 pouces de longueur, et de 6 pouces de largeur, bien tranchant, et bien aiguisé. La partie supérieure est chargée d’un poids de plomb de soixante à quatre-vingt livres fortement attaché à la traverse ; on lève cette traverse meurtrière jusqu’à un pouce ou 2 près de la traverse d’en haut à laquelle on l’attache avec une petite corde, lorsque le Barigel fait signe à l’exécuteur, il ne fait que couper cette petite corde, et la coulisse tombant à plomb sur le coû du patient le lui coupe tout net, et sans danger de manquer son coup. J’ai ouï dire qu’on se sert quelquefois en Angleterre de cet instrument, pourvû que les patiens en veulent faire la dépense. Mais je n’assure point ce fait, ne l’ayant pas encore lû dans aucune Histoire de ce pays-là. »

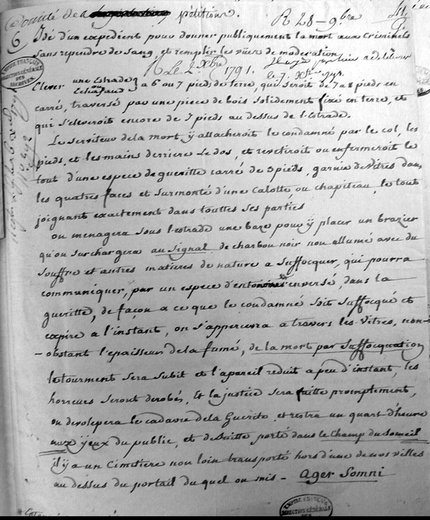

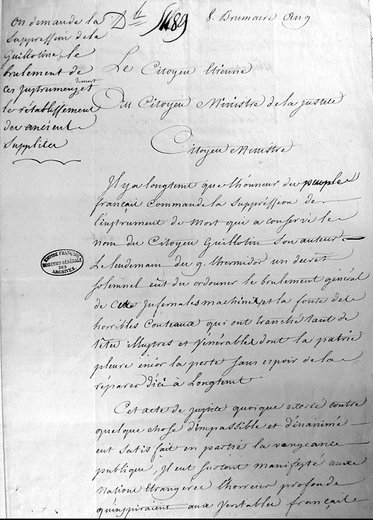

Archives parlementaires, tome IX, séance du 9 octobre 1789, Discussion de projet sur la réforme provisoire de quelques points de la jurisprudence criminelle, p. 393.

« M. Guillotin, membre de l’Assemblée, a proposé d’ajouter aux articles décrétés les six articles qui suivent relatifs aux suppliciés :

Art. 29. Les mêmes délits seront punis par le même genre de supplice, quels que soient le rang et l’état du coupable.

Art. 30. Dans tous les cas où la loi prononcera la peine de mort contre un accusé, le supplice sera le même, quelle que soit la nature du délit dont il se sera rendu coupable. Le criminel aura la tête tranchée.

Art. 31. Le crime étant personnel, le supplice d’un coupable n’imprimera aucune flétrissure à sa famille. L’honneur de ceux qui lui appartiennent ne sera nullement entaché, et tous continueront d’être également admissibles à toutes sortes de professions, d’emplois et dignités.

Art. 32. Quiconque osera reprocher à un citoyen le supplice d’un de ses proches, sera puni de…

Art. 33. La confiscation des biens des condamnés ne pourra jamais avoir lieu, ni être prononcée en aucun cas.

Art. 34. Le corps d’un homme supplicié sera délivré à sa famille, si elle le demande ; dans tous les cas, il sera admis à la sépulture ordinaire, et il ne sera fait sur le registre aucune mention du genre de mort. »

[ A la séance du 1er décembre 1789, il développe la motion précédente et présente un projet en 6 articles dont le dernier est rédigé ainsi : « Dans tous les cas où la loi prononcera la peine de mort contre un accusé, le supplice sera le même, quelle que soit la nature du délit dont il se sera rendu coupable. Le criminel sera décapité ; il le sera par l’effet d’une simple mécanique. »]

---------

Chanson d’époque

Guillotin,

Médecin,

Politique,

Imagine un beau matin,

Que pendre est inhumain

Et peu patriotique.

Aussitôt,

Il lui faut

Un supplice,

Qui, sans corde ni poteau,

Supprime du bourreau

L'office...

C'est en vain que l'on publie

Que c'est pure jalousie

D'un suppôt

D’un tripot

D'Hippocrate,

Qui d'occire impunément,

Même exclusivement,

Se flatte.

Le Romain Guillotin

Qui rien n’arrête,

Consulte gens de métier

Barnave et Chapelier,

Avec le coupe-tête ;

Et sa main,

Fait soudain

La machine

Qui humainement tuera,

Et que l'on appelera :

Guillotine…