Exécution de Louis XVI (21 janvier 1793)

Source : Collection Musée de l’Histoire vivante – Montreuil.

Exécution de Louis XVI (Collection Musée de l’Histoire vivante – Montreuil)Légende : « Exécution de Louis Capet XVI du nom, le 21 janvier 1793 A dix heures et demie du matin Louis Capet eut la tête tranchée sur la Place de la Révolution ci-devant Place de Louis XV entre le Piédestal et les Champs Elisées. Il est arrivé au lieu de l’exécution dans la Voiture du Maire de Paris. Il s’est déshabillé et est monté à l’échaffaud avec fermeté et courage. Il a voulu haranguer le Peuple, mais l’exécuteur des jugemens criminels, d’après l’ordre du Général Santerre et au bruit des Tambours, l’a mis en devoir de subir son jugement. Cependant ceux qui étoient près de l’échaffaud lui ont entendu prononcer ses paroles (Citoyens, je pardonne à mes ennemis, je meurs innocent). Sa tête est tombée, elle a été montrée en spectacle, et le cadavre a été porté et inhumé sur le champ dans le cimetière de la paroisse de la Magdelaine. » Le procès de Louis XVI est parfois considéré comme le premier procès politique moderne, l’assemblée législative et la Convention se transformant en « cour de justice » pour juger l’ennemi de la Révolution. Si presque tous les députés sont convaincus de la trahison et de la culpabilité du roi, ils s’interrogent sur plusieurs questions objets d’oppositions tranchées : peut-il être jugé ? faut-il faire appel au peuple, quelle sera la sentence ? et la mort votée, faut-il accorder le sursis à exécution ? Le 19 janvier 1793, le sursis étant écarté, Louis XVI est exécuté le 21 janvier. Sur l’usage de la peine capitale en matière politique, la très grande majorité des révolutionnaires, à l’égal de Saint-Just qui prononce en ce domaine l’un des discours les plus rigoureux, sont convaincus de sa nécessité, comme l’étaient d’ailleurs Beccaria et tous les philosophes désireux de réduire l’application de la peine de mort ou de l’abolir. La voix de Condorcet est donc bien isolée, et est d’ailleurs interprétée, sur le moment, comme une manœuvre destinée à retarder le dénouement, plutôt que comme une conviction profonde. Extrait du discours de Saint-Just, 13 novembre 1792 (cité par Albert Soboul, Le procès de Louis XVI, Paris, Julliard, coll. Archives, 1966, p. 71-76) « Juger un roi comme un citoyen ! ce mot étonnera la postérité froide. Juger, c’est appliquer la loi. Une loi est un rapport de justice. Quel rapport de justice y a-t-il donc entre l’humanité et les rois ? Qu’y a-t-il de commun entre Louis et le peuple français, pour le ménager après sa trahison ? Il est telle âme généreuse qui dirait dans un autre temps que le procès doit être fait à un roi, non point pour les crimes de son administration, mais pour celui d’avoir été roi : car rien au monde ne peut légitimer cette usurpation ; et de quelques illusions, de quelques conventions que la royauté s’enveloppe, elle est un crime éternel contre lequel tout homme a le droit de s’élever et de s’armer ; elle est un de ces attentats que l’aveuglement même de tout un peuple ne saurait justifier. Ce peuple est criminel envers la nature par l’exemple qu’il a donné. Tous les hommes tiennent d’elle la mission secrète d’exterminer la domination en tout pays. On ne peut point régner innocemment, la folie en est trop évidente. Tout roi est un rebelle et un usurpateur. Les rois même traitaient-ils autrement les prétendus usurpateurs de leur autorité ?… On nous dit que le roi doit être jugé par un tribunal comme les autres citoyens ; mais les tribunaux ne sont établis que pour les membres de la cité. Comment un tribunal aurait-il la faculté de rendre un maître à sa patrie et l’absoudre ? Comment la volonté générale serait-elle citée devant lui ? Citoyens, le tribunal qui doit juger Louis XVI n’est point un tribunal judiciaire, c’est un conseil ; et les lois que nous avons à suivre sont celles du droit des gens… » Explication du vote de Condorcet sur la question « Quelle peine Louis, ci-devant roi des Français, a-t-il encourue ? » (Extrait des Archives parlementaires, tome LVII, séance des 16-17 janvier 1793, p. 384- « Toute différence de peine pour les mêmes crimes est un attentat contre l’égalité. La peine contre les conspirateurs, est la mort. Mais cette peine est contre mes principes, je ne la voterai jamais. Je ne puis voter la réclusion, car nulle loi ne m’autorise à la porter. Je vote pour la peine la plus grave dans le Code pénal, et qui ne soit pas la mort. » Pour en savoir plus : Voir la notice de l’exécution de Louis XVI sur l’Encyclopédie libre Wikipédia et la bibliographie sur le site de Criminocorpus : publications de l’époque et publications postérieures.

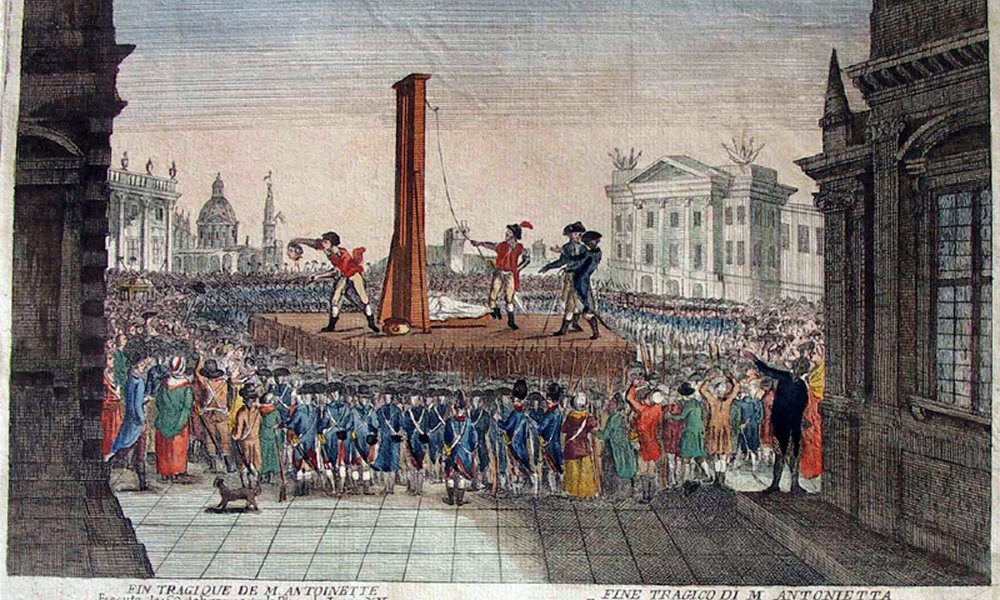

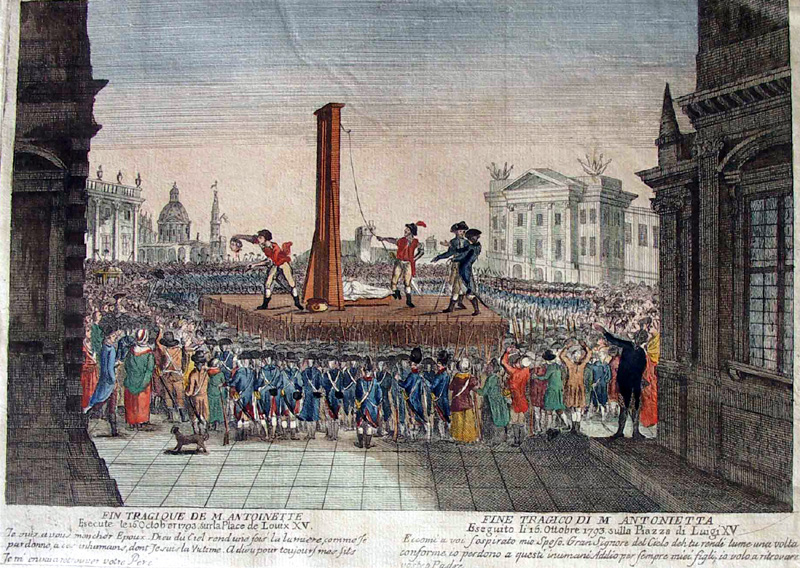

Exécution de Marie-Antoinette (16 octobre 1793)

Source : Collection Musée de l’Histoire vivante – Montreuil.

Exécution de Marie-Antoinette (Collection Musée de l’Histoire vivante – Montreuil) Marie-Antoinette est traduite devant le Tribunal révolutionnaire les 14, 15 et 16 octobre qui la juge coupable d’intelligence avec l’ennemi et de complot contre le République. Pour en savoir plus : Voir la notice sur le procès de Marie-Antoinette sur l’encyclopédie libre Wikipédia et la bibliographie sur le site Criminocorpus.

La Révolution : l’appel des condamnés

Source : Histoire de la Révolution française d’Adolphe Thiers, tome 6.

L’appel des condamnés, gravure de l’Histoire de la Révolution française d’Adolphe Thiers, 13e éd., Paris, Furne et Cie, 1865, tome 6 ; Clichés, présentation et indexation : Yann-Arzel Durelle-Marc. Les personnes condamnées par le Tribunal révolutionnaire n’ont que peu de temps à vivre avant l’appel de leur nom pour aller subir le supplice. C’est le moment d’écrire une dernière lettre à ses proches, puis, à l’arrivée du geôlier, de faire ses adieux. Un exemple de dernière lettre de condamnée à mort sous la Terreur : Marie-Madeleine Coutelet, pour écrits contre-révolutionnaires... (cité par Olivier Blanc, La dernière lettre. Prisons et condamnés de la Révolution 1793-1794, Paris, R. Laffont, 1984, p. 170.

« Au citoyen Coutelet chez la citoyenne Neuvéglise,

la filature des Jacobins, rue Saint-Jacques à Paris

Mes chers parents, je m’acquitte de mes derniers devoirs. Vous savez à quoi la loi m’a jugée, ils ont trouvé le crime dans l’innocence, et c’est ainsi qu’elle m’ordonne de mourir. J’espère que vous voudrez bien vous consoler, c’est la dernière grâce que je vous demande. Je meurs avec la pureté de l’âme que j’ai reçue et je vois la mort avec joie. Adieu, recevez mes derniers embrassements. C’est de la fille la plus tendre et la sœur la plus attachée. Je trouve ce jour-ci comme le plus beau que j’ai reçu de l’Être suprême. Vivez et ne pensez à moi que pour vous réjouir du bonheur qui m’attend. J’embrasse mes amis et suis reconnaissante de ceux qui ont bien voulu parler à mon avantage.

Adieu pour la dernière fois, que nos enfants soient heureux, c’est mon dernier souhait.

Coutelet »

Joseph Lebon et la répression dans le Pas-de-Calais

Source : Collection Musée de l’Histoire vivante – Montreuil.Les formes acerbes, gravure de 1795 (Collection Musée de l’Histoire vivante – Montreuil, cliché Véronique Fau-Vincenti) Gravure antiterroriste de 1795, par Poirier et Montgey, stigmatisant la répression conduite par le représentant en mission Joseph Lebon dans le Pas-de-Calais du 23 octobre 1793 au 28 juillet 1794. Le Tribunal révolutionnaire créé dans ce département a prononcé plus de 550 condamnations capitales en un peu moins de six mois. La gravure allégorique représente un monstre sous la forme humaine posté entre les deux guillotines d’Arras et de Cambray, tenant deux calices dans lesquels il s’abreuve du sang de ses nombreuses victimes immolées. Il est monté sur des groupes de cadavres entassés les uns sur les autres, avec à ses côtés deux furies qui animent des animaux dévorant les restes des malheureuses victimes qu’elles ne peuvent plus tourmenter… (d'après la légende de la gravure)

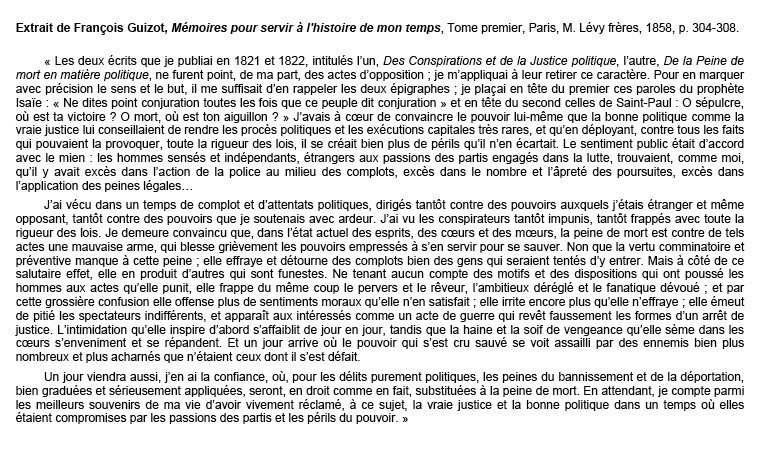

Guizot contre la peine de mort en matière politique (1822)

Source : Guizot, Mémoires pour servir à l’histoire de mon temps, Paris, M. Lévy frères, 1858, tome I, p. 304-308.

Extrait de François Guizot, Mémoires pour servir à l’histoire de mon temps, Tome premier, Paris, M. Lévy frères, 1858, p. 304-308. François Guizot (1887-1874), historien, a été haut fonctionnaire aux ministères de la Justice et de l’Intérieur au début de la Restauration ; mais partisan d’une politique de « juste-milieu » entre ultras du royalisme et héritiers de la tradition révolutionnaire, il est révoqué après l’assassinat du duc de Berry (1820) et devient l’un des chefs de l’opposition libérale au gouvernement de Charles X. Dans le contexte de l'exécution de Louvel auteur d’un attentat contre le duc de Berry (1820) et de la répression des "complots" de sociétés secrètes liées à la Charbonnerie (exécution des 4 Sergents de la Rochelle le 22 septembre 1822 sur la place de la Grève à Paris), Guizot prend conscience de l’inutilité et même des dangers de la peine de mort en matière politique pour les pouvoirs en place. Il argumente en ce sens en publiant en 1822 De la peine de mort en matière politique. L’extrait cité de ses Mémoires résume bien sa démonstration : si la peur du châtiment suprême impressionne quelques opposants, elle suscite chez d’autres, quand il est appliqué, un désir de vengeance et confère l’auréole de martyr aux victimes de la répression. Au final, cet excès répressif se retourne contre le régime en place qui en sort affaibli. C’est donc essentiellement pour des raisons de « bonne politique » que Guizot préconise l’abandon de la peine de mort en matière politique, proposant de la remplacer par l’exil et la déportation, mesure adoptée sous la Seconde République. Pour en savoir plus : Voir la notice biographique de Guizot sur l’encyclopédie libre Wikipédia

1848 : abolition de la peine de mort en matière politique

Source : Garnier-Pagès. Histoire de la Révolution de 1848, Paris, tome III, p. 102-104.

Extrait de l’Histoire de la Révolution de 1848 par Garnier-Pagès, Paris, Pagnerre, tome III, p. 102-104. Louis-Antoine Garnier-Pagès (1803-1878) est une des figures de la Révolution de 1848. Député depuis 1842, il participe à la campagne des banquets qui ébranlent le régime de la Restauration et sera après février 1848 maire de Paris et membre du Gouvernement provisoire. Ses souvenirs éclairent bien le contexte de l’abolition de la peine de mort en matière politique, dans la fièvre des journées révolutionnaires de février. Le décret du 26 février, présenté sur le balcon de l’Hôtel de ville par Lamartine, avec une emphase lyrique bien dans le style de ces journées, vise en fait à écarter le spectre de la Terreur, associée à l’idée de République dans une partie de l’opinion. Il a également pour objectif de prévenir une éventuelle protestation populaire qui soupçonnerait les nouveaux dirigeants de vouloir épargner les anciens dirigeants si des poursuites étaient dirigées contre eux. Le souvenir du procès des ministres de Charles X en 1830 est toujours présent et Lamartine lui-même avait alors imploré le peuple – par son Ode contre la peine de mort – de ne pas exercer sa vengeance. L’abolition de la peine de mort, limitée aux délits politiques, entre donc dans une politique de pacification, visant à ne pas inquiéter l’ancien personnel politique.

L’exécution des meurtriers du général Bréa (1849)

Source : Victor Hugo, Choses vues, Le temps présent IV, 1849.Extrait de Victor Hugo, Choses vues, Le temps présent IV, 1849. Le général Bréa, commandant une partie des troupes chargées de réprimer l’insurrection ouvrière de juin 1848, ayant accepté de parlementer avec les insurgés, sous les auspices du maire de Gentilly, pour obtenir une reddition sans combat, est exécuté par des éléments incontrôlés, le 25. À l’issue des combats 18 000 arrestations sont opérées, les deux tiers étant maintenues, et moins de 500 insurgés seront déportés, principalement en Algérie. Mais plusieurs insurgés, considérés comme auteurs de l’assassinat du général Bréa passent en Conseil de guerre et cinq d’entre eux sont condamnés à mort, alors que leurs motivations étaient nettement politiques. Le 17 mars 1849 deux sont exécutés à la barrière de Fontainebleau près de l’endroit où le général Bréa avait trouvé la mort, les trois autres ayant été graciés. La Cour de cassation, consultée sur la légalité de prononcer la peine de mort alors que cette dernière a été abolie le 26 février de l'année précédente, considère que « l'accession de ces faits odieux, qui constituent des crimes de droit commun, font perdre au délit politique son caractère exceptionnel ». Ce considérant est appelé à faire jurisprudence : pour tourner l’abolition de la peine capitale pour délits politiques on cherchera à criminaliser, à qualifier de crime de droit commun les faits reprochés aux opposants. Victor Hugo ne se trompe pas sur le sens de l’évènement en notant que c’était la première fois que la guillotine osait se montrer depuis Février, protégée par un appareil militaire grandiose, …

Les otages fusillés par la Commune

Source : Collection du Musée national des prisons.Extrait de P.-O. Lissagaray, Histoire de la Commune de 1871, Paris, Maspero, 1970, p. 343-344 ; Photographie du mur des otages à la prison de la Roquette, au verascope Richard (Musée national des prisons) Prosper-Olivier Lissagaray (1838-1901), journaliste, opposant au régime de Napoléon III, ne participe pas à la Commune, sauf lors la Semaine sanglante où il fait le coup de feu sur les barricades. Réfugié en Belgique, puis en Angleterre, il rentre en France après l’amnistie. Il publie à Bruxelles, en 1876 son Histoire de la Commune de 1871, un de meilleurs témoignages sur l’histoire de la Commune et particulièrement ses dernières journées, ajoutant à ses souvenirs des extraits de la presse française et étrangère de l’époque. Son récit montre bien que les chefs de la Commune, sous la pression de leurs troupes excédées par les exactions commises par les Versaillais lors du début de la Semaine sanglante, sont conduits à prendre la décision de fusiller les otages qu’ils avaient incarcérés suite au décret du 5 avril 1871. La première exécution, évoquée dans le texte de Lissagaray, a lieu le 24 février et aboutit à la mort de Mgr Darboy, archevêque de Paris, du président Bonjean et quatre ecclésiastiques. La seconde exécution, qui tourne au massacre, eut lieu le 26 mai, rue Haxo. Au total, 85 otages seront fusillés, en majorité gendarmes et policiers.

Les cours martiales et la répression de la Commune

Source : P.-O. Lissagaray, Histoire de la Commune de 1871, Paris, 1970, p. 374-375.

Extrait de P.-O. Lissagaray, Histoire de la Commune de 1871, Paris, Maspero, 1970, p. 374-375 ; et photographie d’une exécution sommaire (site de Richard J. Geib) La Semaine sanglante, en dehors des victimes directes des combats entre Fédérés et soldats de l’armée versaillaise, constitue sans aucun doute la plus grande répression politique jamais exercée dans l’histoire contemporaine française, à considérer le nombre des victimes d’exécutions en une période aussi courte. Alors que les Tribunaux révolutionnaires ont fait près de 17 000 victimes sur l’ensemble de la France, de mars 1793 à août 1794 (les deux tiers des sentences ayant été prononcées dans les régions insurgées), en moins de deux semaines, les cours martiales établies par l’armée versaillaise vont fusiller, de manière encore bien plus expéditive que ne le faisaient les tribunaux de la Terreur, au moins une dizaine de milliers de Communards. Si ce chiffre est plus réduit qu’on ne l’a estimé pendant longtemps (on a souvent parlé de 30 000 morts), Robert Tombs, qui le propose de manière convaincante, montre qu’il résulte d’une répression méthodique, systématique, annonciatrice des répressions politiques contemporaines. Le texte de Lissagaray donne quelques exemples du fonctionnement de ce qu’il appelle les « cours prévôtales ». L’ampleur de la répression a marqué profondément les partis de gauche se revendiquant de l’esprit de la Commune : pendant près d’un siècle les commémorations de la Semaine Sanglante seront l’objet d’importantes manifestations jusqu’au cimetière du Père-Lachaise où se sont déroulés les derniers combats. Un exemple est disponible, pour l’année 1946, sur le site d’INA Archives pour tous, avec un extrait des Actualités françaises, AF, 13/06/1946.

Les attentats anarchistes : la dynamite à Paris

Source : Collection Musée de l’Histoire vivante – Montreuil.Le Petit Journal. Supplément illustré, 15 avril 1892 (Collection Musée de l’Histoire vivante – Montreuil) L’anarchisme eut une influence importante dans la France de la fin du 19e siècle, exprimant pour une part la protestation et de la révolte des couches populaires, et marquant de son empreinte le syndicalisme ouvrier (CGT). En partie sous l’influence des anarchistes russes (Kropotkine), les intellectuels et militants se réclamant de cette idéologie en France en vinrent à préconiser la « propagande par le fait », c’est-à-dire l’utilisation de la terreur individuelle pour abattre une société bourgeoise honnie, en commençant par frapper ses représentants et ses symboles. Les premiers attentats commencent dans la région lyonnaise en 1882. Comme la répression policière et judiciaire est sans indulgence, les anarchistes redoublent d’activité en voulant venger leurs « martyrs ». Ainsi lors du 1er mai 1891 les manifestations anarchistes dans la banlieue parisienne se terminent par des combats de rue avec la police, avec usage d’armes à feu. En réaction aux condamnations prononcées, Ravachol organise plusieurs attentats en plein Paris : le 1er mars 1892 à l’hôtel Sagan, rue Saint-Dominique ; le 11 mars l’immeuble où demeurait le magistrat qui avait présidé les assises ayant jugés les faits du 1er mai précédent est détruit ; le 14 la caserne Lobau est atteinte, mais légèrement, etc. Le supplément illustré du Petit journal représente les vues des dégâts commis dans les divers endroits de la capitale.

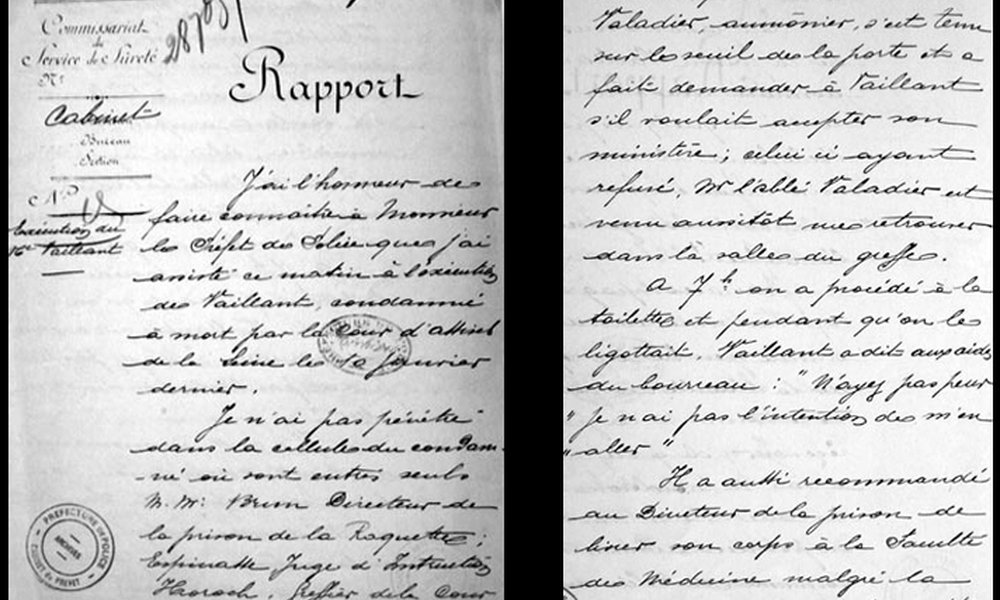

L'exécution de Vaillant (5 février 1894)

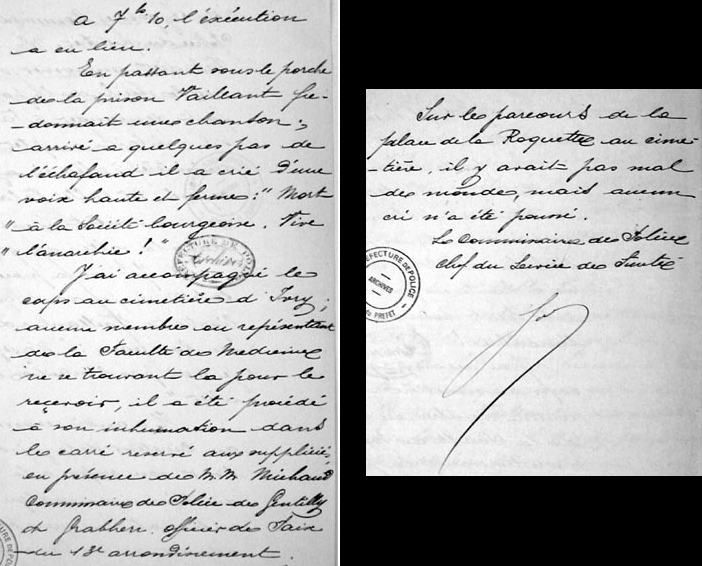

Source : Archives de la préfecture de police de Paris, BA/887.Rapport du chef de service de sûreté sur l’exécution d’Auguste Vaillant, 5 février 1894 (Archives de la préfecture de police de Paris, BA/887) Auguste Vaillant (1861-1894), anarchiste, a lancé une bombe dans l’hémicycle de la Chambre des députés, le 9 décembre 1893, faisant une cinquantaine de blessés dont lui-même. Il sera condamné à mort par la cour d’assises de la Seine le 10 janvier 1894 et exécuté le 5 février. Les attentats anarchistes, dont on soupçonne certains d’avoir été manipulés par la police afin de légitimer le vote de lois répressives (dites lois scélérates par la gauche), continuèrent encore quelque temps : bombe lancée par Émile Henry au café Terminus le 12 février 1894, assassinat du président de la République Sadi Carnot par Caserio le 23 juin 1894. La vague d’attentats reflue l’année suivante, les courants anarchistes privilégiant désormais l’action syndicale en misant sur la grève générale pour détruire le capitalisme. Le rapport du chef de la sûreté confirme la force des convictions du militant anarchiste, inscrivant probablement son exécution dans le martyrologue des victimes de la société bourgeoise, martyr qui renforcera les troupes des futurs « compagnons ». Ses dernières paroles sont pleinement en phase avec sa lutte politique : « Mort à la société bourgeoise, Vive l’anarchie ! ».

L'exécution de Vaillant (5 février 1894) (suite)

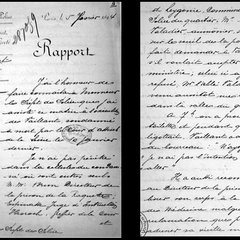

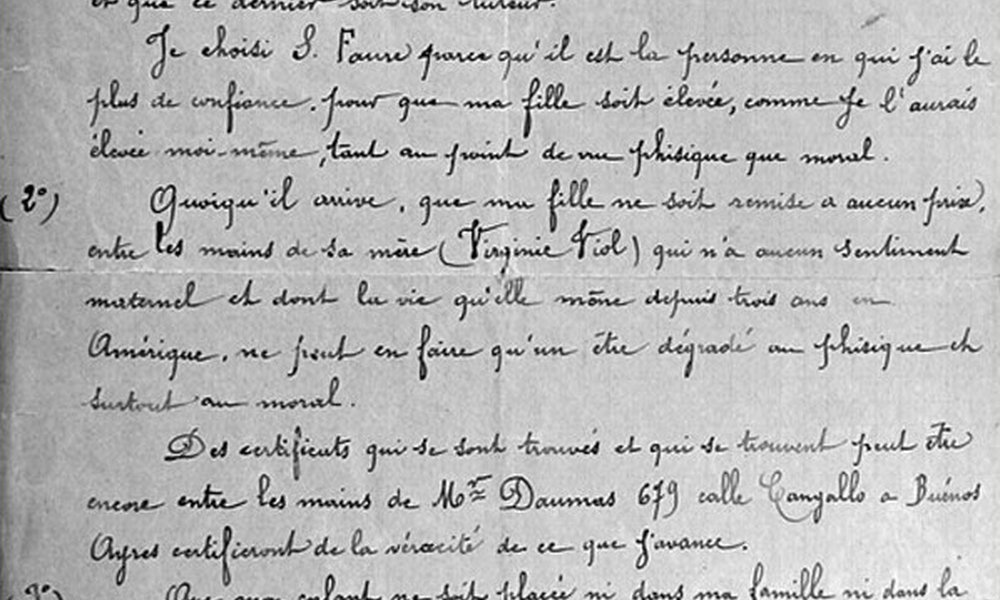

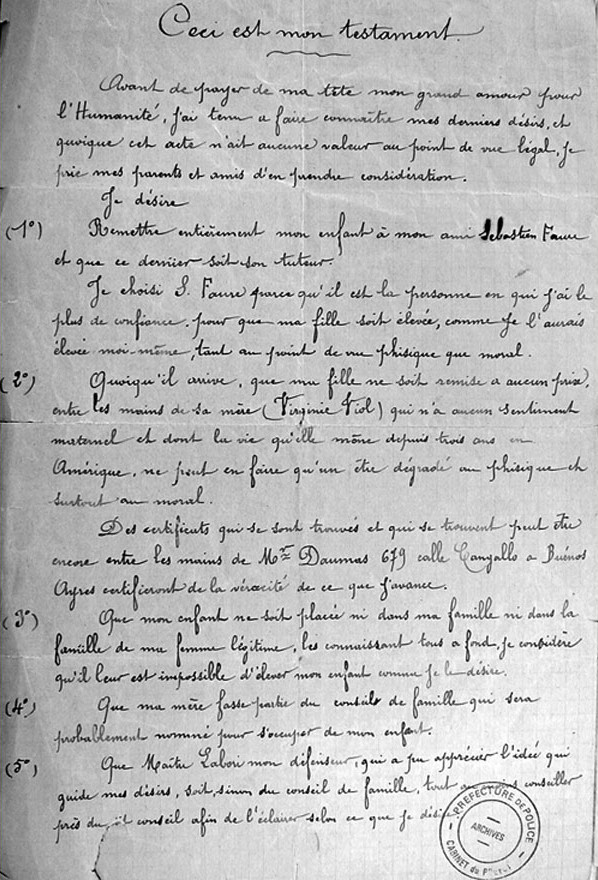

Source : Archives de la préfecture de police de Paris, BA/887.Le testament de Vaillant

Source : Archives de la préfecture de police de Paris, BA/887.Testament d’Auguste Vaillant, prison de la Roquette, 29 janvier 1894 (Archives de la préfecture de police de Paris, BA/887) Sans illusion sur une éventuelle grâce, Vaillant rédige son testament une semaine avant de subir le supplice. Préoccupé du sort de sa fille, il exprime le souhait de la voir confiée à son plus fidèle ami, Sébastien Faure, un des meilleurs propagandistes de l’anarchisme, afin de l’écarter de l’influence estimée mauvaise de sa mère, par ailleurs émigrée en Amérique. Athée et scientiste, il désire confier son corps à la science pour que l’on puisse réaliser des expériences utiles à l’humanité. Il termine en justifiant l’attentat, considérant que parfois il peut être nécessaire « d’amputer un membre afin de sauver l’individu ». Une des clauses du testament de Vaillant, relative à son inhumation, ne sera pas respectée, la Faculté de médecine n'ayant délégué personne pour prendre le corps, comme l'indique un télégramme du commissaire de police en date du 6 février 1894 : "J’ai accompagné le corps au cimetière d’Ivry où j’ai assisté à l’inhumation … Aucun incident. Vaillant avait demandé que son corps fut livré à la faculté de médecine mais personne ne s’est présenté pour prendre livraison. L’abbé Valadier dont Vaillant a refusé le ministère n’est pas venu au cimetière."

Le testament de Vaillant (suite)

Source : Archives de la préfecture de police de Paris, BA/887.