Le 3 avril 1889, après une nuit passée au large des îles du Salut, Marie et ses comparses, transbordées dans un caboteur de plus petite taille, arrivent à Saint-Laurent-du-Maroni. Ces femmes sont au nombre de 28 : leurs matricules s’échelonnent de 106 à 133 et Marie porte le numéro 107. Presque toutes sont mariées.

S’il s’agit de peupler la colonie avec les nouvelles venues, c’est un convoi décevant : la moitié de ces reléguées a plus de 40 ans ; la plus jeune, Marie Simon a 26 ans et la doyenne, Joséphine Decoisy, 57. Elle ne survit que 3 ans. Les femmes de l’Hexagone ne furent pas seules envoyées en Guyane. Trois jours avant l’arrivée du paquebot de Marie, trois Martiniquaises, condamnées pour vol et incendie, débarquaient de l’Antilles.

Marie découvre la commune pénitentiaire du Maroni, créée par et pour le bagne à partir de 1857. Lorsqu’elle arrive, un millier de bagnards transportés sont hébergés par l’Administration pénitentiaire sur des chantiers forestiers et au Camp de la Transportation, situé à une centaine de mètres de la prison des femmes. Ce couvent, officiellement « dépôt des femmes reléguées », est dirigé par un chef de dépôt, secondé par des religieuses de l’ordre de Saint-Joseph de Cluny.

2. En Guyane, la force de vivre

Plan du chapitre

En Guyane, la force de vivre

Les bâtiments qui composent l’ensemble (logement des femmes, des sœurs, ateliers, latrines, cuisine…) sont entourés d’une clôture en bois, facilement franchissable. Nous manquons d’iconographie représentant ce couvent. Si l'on trouve de nombreuses vues de l'extérieur du Camp de la Transportation, il existe très peu de clichés ou de cartes postales de l'entrée du Dépôt des femmes.

Les textes administratifs nous renseignent sur les occupations de Marie et ses congénères : principalement « des travaux de couture, de blanchissage, de confection et de réparation de vêtements, tant pour les divers services de l'administration pénitentiaire, que pour le personnel libre et les particuliers. » Elles peuvent aussi s’occuper à « des travaux de culture et de jardinage dans l'intérieur du dépôt », pour améliorer leur ordinaire. Les travaux de cuisine, de propreté des locaux, etc., seront de préférence confiés aux femmes âgées ou impotentes. »

Les femmes travaillent huit heures durant, de 7 heures à 11 heures et de 13 heures à 17 heures. C’est uniquement le dimanche que la routine change, avec une messe (célébrée sur place) à 7h30 et une promenade obligatoire « sur des routes découvertes » de 16h30 à 18h00. À la différence des hommes transportés qui quittent le Camp de la Transportation toute la journée pour effectuer divers travaux, les femmes sont cantonnées à l’intérieur du couvent et passent rarement le portail de la clôture en bois. Même les malades, sauf cas graves, sont traitées sur place.

Durant les années d’incarcération de Marie, les pensionnaires - dont le nombre oscille entre 149 et 164 - sont affectées aux travaux de cuisine, au soin des cellules et des enfants, à l’infirmerie... Mais ce sont les travaux de couture qui emploient la majorité des femmes. Elles confectionnent des chemises, des pantalons, des vareuses, des bérets, reprisent des matelas et des traversins…

Lorsqu’elles ne travaillent pas, c’est qu’elles sont punies, malades, en traitement à l’hôpital, ou engagées (au service d’un tiers).

Pour 1891 et 1892, des relevés précisent leur origine ethnique, distinguant les « femmes reléguées européennes » des « femmes reléguées noires » - au nombre de 4. Ces feuillets ne sont malheureusement pas nominatifs : leur patronyme n’était inscrit qu’en cas d’arrivée au couvent, de maladie, d’emploi au service de tiers, de punition en cellules, de départ pour mariage ou de décès. On lit par exemple que « la reléguée Blanchette n° 103 engagée au service de M. Bar est réintégrée le 18 décembre 1891 » ; que Françoise Euphemie, originaire de la Martinique, augmente l’effectif ; que la nommée Prigent est en permission à Saint-Jean pour voir son mari malade ou encore que Leny, femme de Mohamed Ben Aachour, est décédée. Précisons qu’en cours de peine, les reléguées étaient collectives. Une fois sorties, elles devenaient des reléguées individuelles. Elles pouvaient être réintégrées si leur comportement était jugé mauvais.

Marie passe 4 ans et demi parmi les sœurs, au « couvent ». Le 20 octobre 1893, après plus de quatre ans en Guyane, elle est admise à la relégation individuelle. Grâce à un bon comportement, elle est désormais libre de quitter le couvent et de s’installer « en ville. »

Les registres de l’état civil nous apprennent qu’elle met au monde, à 30 ans, un petit garçon. Né le 1er décembre 1894, le petit Claude Bartet est reconnu quelques jours plus tard par un libéré, Jules Dard. Condamné pour vols, vagabondage et escroquerie, l’homme était mal noté avant son arrivée en Guyane et était qualifié dans son dossier de « malfaiteur dangereux ; incorrigible. Grossier et ordurier, ce détenu est complètement démoralisé. Serait toujours disposé à se révolter contre les règles disciplinaires. » On ignore si Marie, Claude et Jules ont vécu sous le même toit. Si c’est le cas, la vie de famille est de courte durée : deux mois après avoir reconnu son fils, Jules décède à l’hôpital. Au début de l’année 1895, il n’y a pas d’épidémie de fièvre jaune au Maroni mais la fièvre bilieuse inflammatoire, aux symptômes identiques, emporte de nombreuses personnes. Le petit Claude meurt le 5 mars 1895 : il n’avait que trois mois.

Peu de temps après, elle rencontre Miloud, un concessionnaire agricole installé à Saint-Maurice, un village situé non loin de Saint-Laurent où la plupart des cultivateurs sont des Maghrébins (surnommés « Arabes » dans l’argot du bagne) vivant du maraîchage et de la canne à sucre. El-Hanni Ben Miloud est un Algérien originaire de Constantine, de 14 ans plus âgé que Marie. Illettré, il était marié et père de 3 enfants avant d’arriver en Guyane. L’homme a été condamné en 1882 aux travaux forcés à perpétuité pour tentative d’homicide : venu voler des moutons avec trois comparses, il a frappé sa victime de coups de couteau. Durant l’exécution de sa peine, il subit des punitions disciplinaires, sous la forme de nuits de prison ou de pain sec, pour mauvaise volonté au travail et insubordination. Lorsqu’il s’installe avec Marie, Miloud est concessionnaire depuis peu de temps du lot n° 299 : un rapport indique que « le lot qu’il cultive est bien planté, il possède quelques volailles, un petit carbet. »

Deux ans après la mort du petit Claude, Marie accouche à nouveau d’un garçon, Victor Bartet. Bien qu’enfant naturel, il est baptisé à l’église de Saint-Laurent par le curé d’Albina. On note que les témoins sont deux bagnards libérés : Henriette Richard et Jean-Pierre Léopold Lefort, condamné pour vols. Victor vit peu de temps : il décède à trois mois et demi (26 mai 1896 - 16 septembre 1896).

Le dernier enfant de Marie est une petite fille. Elle accouche à 34 ans à l’hôpital d’une petite Marie Eugénie Bartet.

Nous en oublions presque que Marie est encore légalement mariée à Benoît Doux… Elle écrit d’ailleurs à l’administration, en 1901, pour savoir ce qu’il est devenu. Depuis le départ de Marie pour la Guyane, Benoît a continué à faire parler de lui. Les journaux titrent : « Encore le fou de ‘la France’ » (1891) ; « Un fou » (1891) ; « Un forcené rue de Grasse » (1893) ; « Un fou dangereux » (1893). Marie n’aura pas accès à tous ces détails ; l’administration répond simplement que son mari est séquestré pour « la deuxième fois à l’asile public d’aliénés de Cadillac (Gironde). »

Le 23 septembre 1903, Marie n’a plus d’enfant. Sa petite Marie Eugénie vient de mourir à 5 ans. Miloud évoque dans un courrier de janvier 1904 « [sa] petite fille morte il y a 3 mois. »

On aurait prêté au couple de l’argent pour payer le marabout – l’enfant semble avoir été enterré avec des rites musulmans. Et c’est Marie Dat, une libérée, qui offre une couronne de fleurs. Si Miloud envoie ce courrier à l’attention du commandant du pénitencier, c’est pour accuser Marie de vol :

« Depuis 1894, je suis avec une femme reléguée Marie Bartete et nous vivons comme si nous étions mariés légitimement. (…) Nous avions économisé 345 francs qui étaient cachés chez nous (…) Ne trouvant plus rien, je demandais à Marie où était placé cette somme. Elle me dit qu’elle l’avait déposé à la sœur du couvent. »

La sœur Marie-Basile s’offusque de cette déclaration :

« Je n’ai jamais accepté aucun dépôt de ce genre, car nous sommes déjà trop mal entourées, et de plus la situation de la femme Bartete ne m’a jamais engagé à avoir aucune relation avec elle. »

Cette plainte donne lieu à un rapport. Le chargé des concessions de Saint-Maurice témoigne : « Prostituée. Voleuse invétérée. (…) A fait usage de faux, signé Dussert pour se disculper auprès de ce concessionnaire illettré en lui faisant croire qu’elle avait fait le dépôt de ladite somme. »

Le directeur de l’Administration pénitentiaire, Verignon, enfonce le clou : « Cette femme n’est digne d’aucune indulgence et son inconduite notoire ne lui permet de conserver plus longtemps le bénéfice de la relégation individuelle. » Il précise au gouverneur : « Pour ces motifs et aussi en raison de cette circonstance aggravante qu’en dehors de sa relation irrégulière avec le transporté précité, elle se livrait à la prostitution… »

Interrogée par un surveillant, elle explique n’avoir jamais eu possession de l’argent et contredit Miloud sur le fait que cette somme ait jamais existée. Malgré la perte de son dernier enfant, Marie est réintégrée au dépôt des femmes ; sa condition de reléguée collective est confirmée par une dépêche pour « inconduite notoire. »

On sait qu’elle est « engagée », c’est-à-dire au service d’un employeur (un « cessionnaire », qui emploie des forçats) à partir de mars 1905 : « sa conduite et son travail sont signalés comme très satisfaisants. » Elle travaille pour le commandant du pénitencier, puis pour l'ingénieur des travaux. En août 1905, elle demande à obtenir l’acte de décès de Benoît Doux pour « contracter mariage ».

Marie a en effet rencontré Lakdar Ben Youcef, un concessionnaire également établi à Saint-Maurice. Il est plus âgé que Marie d’une dizaine d’année et comme Miloud, vient des alentours de Constantine. Son crime mérite d’être détaillé : « La nommé Fathma Bent Saharouï dormait dans sa tente entre ses deux fils Hamada et Tahar lorsqu’un coup de feu chargé à plomb, tiré presque à bout portant, à travers un trou pratiqué dans la tente, vint atteindre au côté droit Tahar et le tua. L’instruction a établi que les coupables de cet assassinat étaient les nommés Lakdar Ben Youcef et El Messaoud Ben Ammar. Ces deux individus avaient, quelques jours avant le crime, prévenu la mère de l’enfant de faire attention, car il lui arriverait un malheur. Le motif de cette haine est des plus futiles car les deux coupables n’avaient pour tout grief à reprocher à la famille de Tahar, que de n’être point venu les féliciter d’un acquittement prononcé en leur faveur alors qu’ils avaient comparu, une première fois, devant un conseil de guerre sous l’accusation d’assassinat. »

Condamné à la peine de mort par le Conseil de guerre de Constantine, le matricule 18.923 voit sa peine commuée en travaux forcés à perpétuité : le voilà transporté. À Saint-Maurice, on lui accorde une concession agricole.

En 1906, Marie demande à être libérée et écrit au directeur de l’administration pénitentiaire pour bénéficier à nouveau de la relégation individuelle. Les commentaires à son sujet se sont améliorés : l’irrécupérable prostituée voit sa conduite et son travail qualifiés de « très satisfaisant(s) » et le vol de 1904 requalifié en « moment de faiblesse ». La sœur supérieure Sainte Junille écrit : « conduite très bonne, capable de gagner sa vie par son travail. ». En septembre 1906, à 44 ans Marie retourne à la vie libre et ne va plus revoir l’intérieur du couvent.

Il s’agit désormais de régler les formalités du mariage avec Lakdar : ce dernier écrit au préfet de la province de Constantine pour obtenir des renseignements sur sa femme Baïa Bent Tayeb. Sans nouvelles d’elle depuis 1884 (soit 23 ans !) il précise qu’il avait déjà écrit sans obtenir de réponse. On lui répond qu’elle est décédée « depuis plusieurs années », sans plus de détail. Le veuf est donc libre de reprendre épouse. Le 28 août 1909, un samedi - comme cela était la tradition pour les mariages dans la commune pénitentiaire du Maroni - Lakdar Ben Youcef s’unit à Marie Bartete. Les couples de forçats avaient obtenu l’obligatoire autorisation du gouverneur de la colonie.

Marie est alors âgée de 46 ans, Lakdar de 55. Tous deux sont notés comme veufs. Les témoins ? Des surveillants militaires et employés de mairie. Lakdar ne sait pas signer. Marie, difficilement : on distingue ce qui ressemble à « Baru ». Une signature moins précise que lors de son mariage avec Doux.

En 1921, les époux Ben Youcef quittent leur concession de Saint-Maurice pour le village de Saint-Laurent. Un terrain nu à l’extrémité du village est accordé à Lakdar avec un bail de 3 ans renouvelable. Les époux vont y construire une cabane typique du style du village des libérés : une maison à un niveau aux murs en lattes de bois et aux fondations surélevant légèrement la porte d’entrée. Une cour à l’arrière permet l’installation d’un puits et d’un jardinet. Ce lot correspondait au 44 rue Voltaire, qui forme aujourd’hui l’angle des rues Catayée et Tourtet à Saint-Laurent-du-Maroni.

Le 6 octobre 1924, Lakdar décède à l’hôpital à l’âge à l’âge de 80 ans. Que devient alors la veuve Ben Youcef ? Elle subvient à ses besoins en cultivant des légumes dans son arrière-cour et en vendant du café : elle est marchande de café jusqu’en 1930, date à laquelle elle renonce à sa patente. Nul doute que sa case vit passer nombre de libérés… En 1930, elle s’acquitte de la taxe communale pour ses deux chiens. C’est désormais une femme âgée qui s’est construit une réputation : celle d’être « la dernière bagnarde. »

Rencontres avec des journalistes

À la fin de sa vie, Marie réussit un tour de force : être interrogée par trois journalistes. On va parler d’elle à Trinidad, au Surinam et en France !

La première fois que l’histoire de Marie est révélée dans un journal, c’est en 1931. Le gouverneur Prevel - soucieux de redorer à l’étranger l’image désastreuse du bagne dénoncée notamment par l’américaine Blair Niles - accueille un couple de journalistes de Trinidad pour réaliser une contre-propagande médiatique. Alexander Gault Macgowan, rédacteur en chef du Trinidad Guardian, se rend en Guyane avec sa femme Alice, elle aussi journaliste. La tournée est complète : ils visitent Saint-Laurent-du-Maroni, Saint-Jean, Cayenne et les îles du Salut. Mrs. Gault Macgowan (comme elle est nommée dans les articles où son prénom n’apparaît pas) et son mari vont alterner les articles aux titres sensationnels et aux sous-titres à rallonge, tels que : « La mission du Guardian à Saint-Laurent-du Maroni ; À travers les portes mystérieuses de la capitale du crime ; Comment les bagnards vivent, mangent et dorment ; La vérité sur la colonie pénitentiaire ». Dans l’un de ses articles, Alice se targue d’être la première femme étrangère à mettre les pieds sur l’île du diable : il est important de se prévaloir d’être le premier ou la première à fouler le sol de la mystérieuse colonie pénitentiaire.

Voici les premières lignes de l’article qu’elle consacre à Marie :

« Il existe une bagnarde dans la capitale du crime ! Aucune femme bagnarde n’a été envoyée à la Guyane depuis des années, cependant il y en a une qui vit toujours ici, seule.

Cette incroyable révélation est faite aujourd’hui par la mission du Guardian à Devil’s Island, qui revient tout juste de la colonie pénitentiaire. La révélation de son existence est faite pour la première fois. « D’autant que je le sache » explique madame Gault Macgowan, journaliste de voyage qui rédige cette série d’articles spécialement pour le Guardian « aucun écrivain ayant visité la colonie n’a parlé d’elle. »

La journaliste a raison : il s’agit à notre connaissance du premier article, toutes langues confondues, dédié à Marie. Même Albert Londres, venu une dizaine d’années plus tôt, et si souvent cité comme étant à l’origine du mythe de cette « dernière bagnarde », n’a jamais évoqué Marie dans ses articles du Petit Parisien, repris dans l’ouvrage Au Bagne.

« Il me semble que personne réclamant avoir été et avoir vu ce qui est important dans la colonie ne pourrait terminer son récit sans parler d’elle. Elle est de bien des façons la personne la plus intéressante de la colonie.

Vous allez rencontrer aujourd’hui un personnage unique. Il s’agit de madame Marie Bartet, la dernière femme bagnarde qu’il reste en Guyane. (…) Aucun des livres que j’ai lus concernant la Guyane ne parle d’elle. Elle est ma découverte. Suivez-moi dans le village des libérés, où elle réside. »

Marie, la « personne la plus intéressante de la colonie » ? La journaliste s’approprie avec entrain « sa découverte ».

Voici comment elle la décrit :

« Je suis stupéfaite en la voyant apparaître sur le palier. Elle a l’air aussi robuste et bien portante, aussi bronzée par le soleil et le vent qu’une paysanne que vous rencontreriez dans les campagnes françaises. La bonne madame BARTET s’est à l’évidence bien adaptée au climat guyanais que l’on dit « pestilentiel » ; car voyez-vous, il s’agit là d’une femme de presque soixante-dix ans, pas d’une jeune femme. Lorsqu’elle sourit, son visage se plisse comme une pomme cuite. La bonne humeur se lit dans ses yeux. Pour elle, la vie conserve un certain attrait.

Elle est ravie de discuter, et n’a pas perdu sa féminité : lorsqu’elle aperçoit des visiteurs, elle coince ses mèches blanches rebelles sous son chapeau. Elle a jardiné. En venant à la porte, elle continue à parler à un homme dans la maison qui porte un panier plein de légumes. » Marie a alors 69 ans, et il y a des rangs de laitue dans l’arrière-cour. La plupart des faits énoncés sont justes : « Oui, j’ai passé la plupart de ma vie ici. J’étais très jeune en arrivant, je n’avais que vingt-six ans. Je vis dans la colonie depuis quarante-trois ans. » À propos de Lakdar : « C’était un homme bon, un libéré. Il est mort en 1924 et m’a laissé cette propriété. Depuis, je vis en vendant des légumes, que cet homme – elle montre l’homme au panier – emmène pour moi au marché. (…)

À propos de leur rencontre : « Il y avait tous types d’hommes, mais il fallut longtemps avant que je me rapproche d’un qui avait l’ambition d’obtenir un logement et d’y travailler dur. Lorsque j’ai commencé à connaître Lakdar Ben Youcef, j’ai constaté qu’il avait bon cœur et qu’il était travailleur. Voici toute l’histoire de mon mariage. »

Par la suite, nous relevons quelques libertés prises avec la vérité :

« J’étais receleuse, et après plusieurs condamnations, on m’a envoyée ici. »

Nous savons qu’en France, Marie volait. Sa seule condamnation pour recel a lieu dans la colonie, lorsqu’elle passe à la relégation individuelle en 1901. Ses allégations de recéleuse sont peut-être un prétexte pour cacher sa honte, le recel lui paraissant moins délictueux.

« Je me suis mariée très jeune et je suis partie à Bordeaux. Mon mari est mort quand j’avais vingt-et-un an et je me suis retrouvée sans le sou. Imaginez une jeune campagnarde coincée dans une grande ville. Que pouvais-je faire ? J’ai mal tourné. Il faut bien vivre, voyez-vous. » Nous avons vu qu’elle s’est mariée à 25 ans alors qu’elle est déjà incarcérée pour la Guyane : ce n’est pas parce qu’elle est veuve qu’elle commence à voler - elle vole pour sa survie depuis l’adolescence, bien avant d’arriver à Bordeaux. La réponse la plus surprenante est peut-être celle-ci :

« - Avez-vous eu des enfants ?

- Non, madame. J’étais trop vieille à ma sortie de prison. »

Qu’est-ce qui pousse la vieille femme à ne pas s’épancher sur le sujet ? La pudeur, le désir de ne pas être prise en pitié ?

« - Puis-je prendre votre photo ?

- Mais bien sûr, bien sûr. Laissez-moi me préparer.

Soixante-neuf ans et toujours coquette ! Lorsqu’elle réapparaît, c’est sans son tablier. Elle s’est arrangée, est coiffée d’un chapeau et sourit.

Les photos ont eu du succès. Vous ne pourriez jamais croire en les regardant qu’il s’agit d’une bagnarde. Elle a un sourire enjoué et le visage d’une pomme Ribston, non pas rougie mais hâlée. C’est une paysanne typique du sud de la France. Rude, débrouillarde et souriante. Elle prend les choses avec philosophie comme tous ceux de sa race. Alors que nous nous préparons à partir, elle nous dit qu’elle ne vivra plus bien longtemps.

- Je suis bonne pour les bambous, dit-elle. Mon mari est enterré là-bas. Je le rejoindrai bientôt. »

Après cette journaliste britannique, c’est au tour d’un Français de consacrer un article à Marie. Deux ans plus tard, nous sommes en 1933 et Alexis Danan vient en Guyane pour Paris-Soir. Il intitulera sa série d’articles sur le bagne : « Comment ils ont expié ». Le titre évoque d’emblée « Les deux dernières femmes forçats » : il rencontre d’abord Henriette Richard, 73 ans, qui déclare être une ancienne « femme de vie » : « On retient une envie de pouffer à l’évocation des jeux de l’amour par cette Carabosse aux grâces de squelette. »

Le journaliste s’en donne à cœur joie avec ses descriptions peu flatteuses : « Peut-être aurais-je dû me contenter du spectacle que leur affreuse décrépitude me donnait. (…) Peut-être aurais-je dû leur parler, comme il est d'usage qu'on le fasse, avec une ironie qui les laisse dans le sentiment de leur irrémédiable dégradation. »

Il convient ici, car nous n’en avons pas encore parlé, de noter l’abject sexisme dont étaient victimes ces femmes reléguées - pas seulement par ce journaliste de passage, mais à commencer par l’administration qui regrettait de n’avoir pu tirer quelque bénéfice de la venue de ces femmes. Voici les termes employés dans un rapport de statistiques pénitentiaires présenté en 1890 au ministre de l’Intérieur :

« L'âge avancé de ces femmes (39 seulement sur 95 ont moins de 40 ans), l'état d'épuisement dans lequel se trouvent la plupart d'entre elles, usées par la débauche, les rendent sans utilisation sérieuse possible dans les lieux de relégation. Ce n'est pas avec les femmes reléguées que l'on pourra arriver à constituer des familles dans les colonies pénales. »

Dans son Voyage aux trois Guyanes et aux Antilles, publié en 1894, le voyageur hollandais Gerrit Verschuur ne cache pas son dégoût en apercevant Marie et ses congénères : « Le total de ces anges déchus s'élève à 160. Quelle jolie société ! Je n'ai vu nulle part au monde une agglomération de femmes aussi laides, et quand nous parcourons les rangs et que six d'entre elles demandent la permission de se marier avec des concessionnaires, nous ne pouvons réprimer un mouvement de stupeur. Décidément l'amour est aveugle, même sur les bords du Maroni. »

Mais revenons aux commentaires d’Alexis Danan et aux deux bagnardes qui l’accueillent bien modestement. Henriette explique avoir été réhabilitée et évoque la prostitution comme motif de condamnation ; s’il est probable qu’Henriette se soit prostituée à sa libération, lorsque l’Administration pénitentiaire cesse d’assurer son entretien, seuls vols et escroquerie apparaissent dans son dossier. Est-on mieux considérée comme ancienne prostituée que voleuse ou s’agit-il d’une invention du journaliste ?

Arrivée en Guyane un an après Marie, Henriette a, selon son dossier de réhabilitation « tenu une bonne conduite pendant l’exécution de sa peine accessoire de la relégation et depuis sa mise hors dépôt, elle n’a jamais été l’objet d’aucun reproche. » Pendant une quinzaine d’année, elle fut « employée comme gardienne d’une habitation (Lalane) sise sur la route de Saint-Maurice »

C’est au tour de Marie, sa « collègue » de parler d’elle. Elle aussi, c’est surprenant, déclare avoir été « femme de vie. » Son enfance est résumée en quelques phrases erronées qui continuent à être reprises dans les publications contemporaines : « une mère partie à 2 jours », un père mort à 9 ans et sa période de débauche qui débute lorsqu’elle arrive à Bordeaux vers 13 ans : « A quinze ans et trois mois, on m’a mariée à un matelot. J’étais veuve à vingt ans. »

L’abandon maternel à la naissance, la venue à Bordeaux à l’adolescence, suivi d’un mariage forcé et d’un veuvage… rien ne colle dans ce témoignage. Qui ment ? Quinze ans et trois mois correspondait précisément, légalement, à l’âge de la majorité sexuelle : Alexis Danan aurait-t-il soufflé cette réponse à Marie, illettrée ? Les incohérences continuent : le journaliste rapporte qu’elle a eu deux enfants (non nommés) de Lakdar. Or, elle vivait avec Miloud à cette période et ses enfants naissent bien avant qu’elle n’épouse Lakdar – à 46 ans.

Pour le petit garçon qu’elle dit mort à 11 mois, évoque-t-elle Claude ou Victor (tous deux morts à 3 mois) ? Quant à Marie Eugénie, elle décède à 5 ans, non 7. Pour ces erreurs de dates, il n’y a pas lieu de croire qu’elle ment. Âgée, mal nourrie, éprouvée par des années de souffrances climatiques et autre, Marie perd doucement la mémoire et la conscience du temps.

Si Marie parle de Lakdar – pour qui elle paraît avoir une réelle affection - elle n’évoque toujours pas la longue période de concubinage vécue avec Miloud.

D’ailleurs, quel était son crime, à Lakdar ? « Son crime à lui, qu’est-ce que c’était ? », elle avait répondu « Oh ça ! Je ne le lui ai jamais demandé, ça ne me regardait pas. » L’article est assorti d’une photographie de Marie avec ses poules. Henriette Richard n’aura pas cet honneur. Encore une fois, on imagine que « Mme Marie Bartet » est plus dégourdie, plus avenante. Son visage attire la sympathie et elle sait habilement se faire valoir.

Quelques années plus tard, en 1935 ou 1936, ce sont des journalistes hollandais du Suriname voisin qui viennent interroger Marie, qui est manifestement connue au village : « C’est au marché que nous avons aperçu entre les libérés une vieille femme blanche qui était en train de vendre des bricoles. Nous avons immédiatement compris qu’il s’agissait de mère Marie car nous en avions déjà entendu parler. Mère Marie, la dernière femme du bagne. »

De laast vrouw van het bagno, en français : « la dernière femme du bagne » est publié en néerlandais dans De West. En voici les premières lignes :

« La petite vieille aimait bien parler, mais nous avons préféré convenir avec elle que nous passerions la voir chez elle dans l’après-midi pour avoir une discussion plus tranquille. Elle habitait la dernière petite maison d’un quartier de libérés donc ce n’était pas difficile à trouver. Avec la faible lumière tropicale, nous sommes rentrés dans sa petite maison très sombre. Il nous a fallu un moment dans la demi-obscurité pour apercevoir Mère Marie qui était assise dans son petit fauteuil, attablée. Une deuxième chaise était à côté et elle nous pria de nous assoir. Les deux chaises et la table étaient branlantes. »

Elle évoque à nouveau un recel fictif :

« Un jour, une connaissance m’a demandé si je pouvais conserver plusieurs bricoles lui appartenant. Malheureusement, j’ai fait l’erreur d’accepter parce qu’il s’agissait en fait d’objets volés. L’affaire a fuité et j’ai été condamnée à aller en Guyane pour complicité de recel. »

Les informations qu’elle donne sont plus succinctes que dans les articles précédents : Lakdar, bon époux, est toujours cité. Cette fois-ci, elle affirme n’avoir eu qu’une fille dont la mort à 7 ans leur a causé beaucoup de chagrin. Déconcertante Marie, qui, bien qu’ayant accouché quatre fois, déclare en fonction de son public ne pas avoir eu d’enfant, puis en avoir eu deux, puis n’en avoir eu qu’un ! Peut-être la sénilité la rattrape-t-elle au crépuscule de sa vie…

L’intérieur de son logement est toujours aussi sombre : « Nous apercevons une petite porte derrière elle, elle nous indique qu’il s’agit de sa chambre à coucher. Il n’y avait pas grand-chose à voir : un lit, une petite table, une armoire : rien d’autre. Accroché au mur de la chambre, une image de la Vierge Marie avec deux bougies à côté. Elle nous dit qu’elle trouve du repos dans la prière. »

Sur la photographie prise dans sa cour intérieure, on distingue des rangées de haricots et un mollet gonflé d’éléphantiasis. « Et avec un petit sourire, elle conclut : « Voilà comment je suis devenue la dernière femme du bagne. » confirmant que Marie mettait elle-même cette information en avant…

A-t-elle souhaité retourner en France ? Elle affirme que « si des femmes plus tard étaient retournées en France, elle était mariée et que comme son mari était toujours en cours de peine, elle devait donc rester avec lui en Guyane. À son décès, elle a demandé à être rapatriée mais on le lui a refusé. »

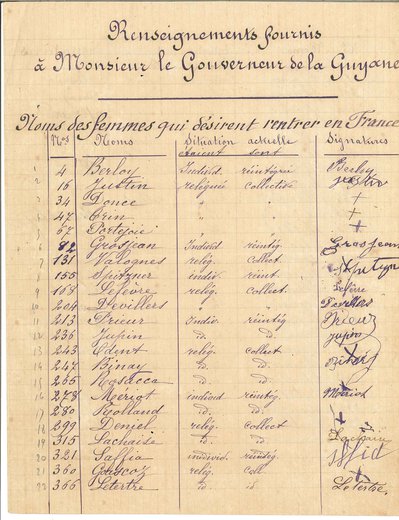

Il n’y a aucune raison à ce que Marie se soit vue refuser de quitter la colonie puisque la relégation des femmes est alors abolie. Lorsque la relégation des femmes prend fin en Guyane, en 1907, on propose aux femmes encore incarcérées de retourner en France si elles le souhaitent : sur les 76 femmes du couvent, 48 demandent à y retourner et 28 souhaitent rester à la colonie. La loi ne sera toutefois appliquée qu’à partir de 1914.

Fin de vie

En 1937, les choses se dégradent pour Marie. Le 25 janvier, le maire de la commune pénitentiaire reçoit une demande de secours : « Âgée de 75 ans, presque aveugle et ne pouvant plus travailler ni même à peu près me conduire, j’habite dans la même maison depuis 16 ans. J’ai toujours payé régulièrement mon loyer sauf deux trimestres qu’il m’a été impossible de payer. Bref, rien à manger, une misérable vie que mon âge a peine à supporter. Voyez, monsieur le maire, si mon cas mérite quelque pitié. »

Selon la procédure habituelle, c’est la police qui va se charger d’interroger Marie afin d’établir sa situation de fortune. Elle déclare « À la suite de la suppression de la relégation pour les femmes dans la colonie, en 1914, l’administration voulait me rapatrier, mais comme j’étais déjà trop vieille pour rentrer en France, j’ai refusé. »

On y apprend qu’elle ne jardine plus à cause de ses problèmes de vue, qu’elle bénéficie d’une boule de pain de la commune depuis 3 ans et est aidée par ses voisins dont un commerçant, William Wady ainsi que le capitaine Klopfenstein de l’Armée du Salut. « Il m’est matériellement impossible de pouvoir payer mon bail, étant actuellement dans la misère la plus atroce, vu mon grand âge et mon état de santé, je ne puis plus ni cultiver ni faire de l’élevage ce qui me permettait de pourvoir à mes besoins et à régler la location de mon terrain. » Elle est déclarée indigente.

Le mois suivant, le gouverneur envoie depuis Cayenne un don d’espèces à des libérés. Nous ignorons comment les bénéficiaires ont été sélectionnés, mais Marie touche 15 francs, plus que les autres.

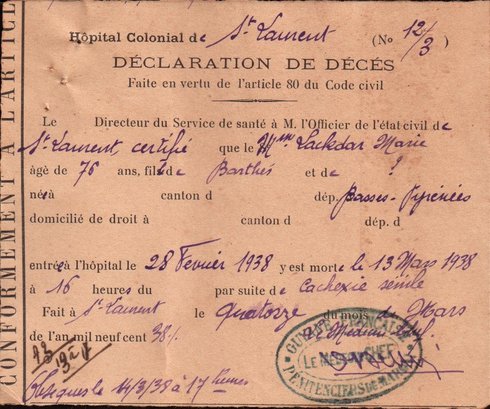

Une commission municipale propose de la laisser occuper gratuitement son logement malgré les défauts de paiement. On apprend dans ce document qu’en plus de la boule de pain de 375 grammes délivrée quotidiennement par la commune, le comité de patronage des libérés assure les frais de repas pris par Marie au foyer de l’Armée du Salut – qui se situait à quelques mètres de chez elle. Ce foyer, aujourd’hui une école adventiste, a été fondé en 1933 lors de l’arrivée des Salutistes en Guyane afin d’améliorer le sort des libérés. La vie de Marie s’achève dans la misère. Entrée à l’hôpital le 28 février 1938, elle y meurt le 13 mars. Elle venait d’avoir 75 ans et était en Guyane depuis 49 ans. La déclaration de décès de l’hôpital (qui précisait à l’époque la cause de la mort) indique « cachexie sénile », c’est-à-dire la dénutrition - cause de bon nombre de décès de libérés. Ses obsèques eurent lieu le lendemain à 17 heures.

Dans le registre des inhumations de la commune, elle apparait sous le nom de « Marie Lakard [sic], ex-reléguée ». Sa tombe n’existe plus : Marie fut exhumée 9 ans plus tard, en 1947.

Pour signaler son décès, Alexis Danan qui s’était rendu en Guyane cinq ans plus tôt, titre son article :

« Marie Bartet. La dernière femme-forçat vient de mourir au bagne. »

Un cliché inédit montre Marie photographiée l’an dernier, indique le journaliste (par qui ?). Il nous rappelle sa case « noire comme un coupe-gorge », et son occupation de maraîchère : « Elle rentrait dans sa case, les affaires finies, portant dans ses bras ce qui lui était resté pour compte de poules et de légumes. (…) »

Il reprend le résumé erroné de son enfance et évoque à nouveau la prostitution :

« Elle est à la rue et s’y établit. Quand on paye mieux les prostituées que les domestiques et les couturières, tant pis pour la morale (…) Elle a jusqu’au bout cultivé son champ, soigné ses poules et dans sa baraque de planches noires, derrière le quartier chinois, réconforté avec une tendresse infatigable les sombres garçons venus à Saint-Laurent comme elle, parce que les choses, dans leurs vies, s’étaient faites comme ça, toutes seules, de fil en aiguille. Quarante libérés, pieds nus, pleuraient à son convoi comme des orphelins. »

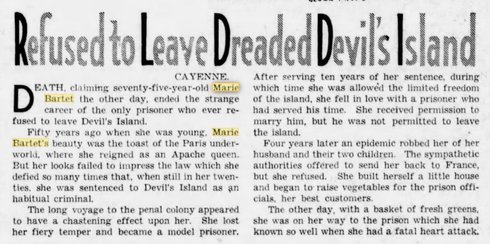

Dans d’autres pays, on annonce sa disparition. Marie aurait été étonnée d’apprendre que des journaux américains et canadiens - nous en avons retrouvé une dizaine - annoncent son décès. Les articles se ressemblent et sont repris à l’identique, mais deux s’illustrent particulièrement. Le San Francisco Examiner (30 juin 1938) affirme : « (Elle) refusait de quitter la redoutée île du Salut ». C’est la mort « qui a emporté Marie Bartet, 75 ans, l’autre jour, terminant l’étrange carrière du seul prisonnier ayant refusé de quitter l’île du Diable » - le terme générique pour désigner la colonie pénitentiaire pour les Américains. Marie y est décrite comme « la star du Paris clandestin, où elle régnait comme une reine Apache. Le long voyage vers la colonie pénitentiaire semble l’avoir fait réfléchir. Elle perdit son tempérament fougueux et devint un prisonnier modèle. (…) » Sa mort est romancée : « L’autre jour, elle était en chemin vers le pénitencier qu’elle avait si bien connu avec un panier de légumes frais lorsqu’elle eut une crise cardiaque fatale. »

Le Mac Allen Daily Press (Texas, 26 mai 1938) n’est pas tendre avec elle et nous informe qu’elle était l’un des « personnages les plus pitoyables dans l’une des communautés les plus pitoyables au monde. » L’article reprend le récit de Danan, qui décidemment continue à lui coller à la peau : « … fille d’un pauvre paysan, orpheline à neuf ans, mariée à un marin à quinze ans et veuve à vingt ans (…) À la fin de sa peine, les autorités pénitentiaires ont accepté qu’elle épouse un collègue bagnard qu’elle ne connaissait que de vue. Il s’agissait de Lakdar Ben Youssef, un Arabe, condamné à vie pour meurtre. (…) » Cette fois-ci, les bagnards ne sont plus accablés de chagrin : « Personne ne pleura à son enterrement. Quelques-uns des bagnards l’enviaient sûrement. »

Épilogue

Le parcours de Marie n’est pas plus remarquable que celui des autres femmes transportées et reléguées. Cependant, son cas a pour particularité d’avoir laissé une quantité importante de traces écrites, d’articles croustillants où on la qualifie « d’incroyable découverte », de « Mère Marie » ou encore de « reine Apache » - contrastant avec la dureté de ton des archives administratives. Faire de la micro-histoire sur cette condamnée a révélé un lot considérable d’informations. Ces découvertes ont permis de mettre à jour quelques erreurs, répétées encore de nos jours, comme celle, tenace, de « mariée à 15 ans » ou de « dernière bagnarde ». Les archives ont prouvé, contrairement à ce que Marie a dit, ou à ce qu’on lui a fait dire, qu’il faut être prudent à la lecture des faits journalistiques. Soyons tout aussi prudents à la lecture de l’archive, de ses mystères ou de sa double lecture où parfois, une simple virgule peut faire basculer la vérité. Marie Bartete n’est pas la dernière femme bagnarde à mourir en Guyane. Ce « titre » revient à Amélia Fricacée (dite Florence), matricule 368, une Guadeloupéenne envoyée au couvent pour incendie. Elle arrive à Saint-Laurent en 1887, deux ans avant Marie et y meurt en 1943, cinq ans après elle.