Ullmo est un homme très cultivé : sciences, littérature, musique, aucun domaine de l’esprit ne lui est étranger. Il part pour son ermitage forcé avec quelques livres: Critique de la raison pure de Kant, Les conditions et les limites de la certitude logique de G. Milhaud, les évangiles, Histoire et solution des problèmes métaphysiques par Charles Renouvier et puis surtout L’imitation de Jésus-Christ, œuvre de piété chrétienne, anonyme du début du XVe, et Les exercices spirituels d’Ignace de Loyola, fondateur de la compagnie de Jésus. Ce dernier livre va sans doute être celui qui influencera le plus la pensée et l’avenir même d’Ullmo. Par la suite et jusqu’aux années 1918, il va se constituer une solide bibliothèque.

Dès le début pour échapper à la folie, il s’impose, au-delà de la lecture, des séances de réflexion et d’introspection. Une question le hante : « comment marche le monde ? » Tournoux, un transporté, lui a fabriqué une pendule sur laquelle est gravé : « le but est, non la connaissance pure, mais l’action ». L’idée générale est qu’il faut tout faire pour « […] acquérir, conserver, propager, augmenter la vraie science ». Il se lance dans l’élaboration d’un « nouveau système Dieu » où il ne s’agit pas de démontrer ou non l’existence de Dieu, mais de « faire des hommes nouveaux ».

Il développe ainsi: « Propager c’est former des disciples. C’est sa raison d’être. Connaître d’abord comment le monde marche, puis le faire connaître. Le faire connaître d’abord à ces disciples qui eux changeront, referont le monde comme les chrétiens l’ont fait. Car ce n’est pas le monde matériel seul qui compte. […] il est terriblement absurde de vouloir toujours perfectionner le monde matériel sans s’occuper des hommes qui l’utilisent. Et ce, autrement que pour leur dire : demain, vous aurez plus à manger, plus de confort, plus de machines, plus de vitesse, sans leur apprendre d’abord comment l’ensemble marche... ». Le postulat est fascinant d’acuité, il semble annoncer ces dérives dont souffre tant le monde de ces dernières décennies. Pour autant, en cherchant trop, dans la solitude, avec en fond le lancinant fracas des vagues sur la berge, Ullmo va doucement déraper et en guise de « nouveau système Dieu » finira par se voir dans la peau même du nouveau sauveur de l’humanité. Il écrira au pape pour annoncer la venue d’un nouveau salut, dont, lui, Ullmo détient la clef.

Il est issu d’une famille juive très pratiquante. Enfant, il fréquente avec ses parents la synagogue du quai Tilsit à Lyon. Adolescent, il s’éloigne de la religion, sans la renier. Ses lectures et ses propres réflexions le poussent à croire maintenant que le catholicisme n’est pas loin de fournir des réponses à ses questions, pour peu qu’on l’adapte. Il commence à songer à la conversion, même s’il sait que c’est un acte terriblement méprisable aux yeux de ses coreligionnaires, mais qu’à cela ne tienne « […] je venais d’apprendre à subir le mépris et à devenir humble ; ce n’était pas une raison pour ne pas me convertir ».

Pour Ullmo l’idée de se convertir s’impose, il demande à rencontrer le prêtre de service qui deux fois par an visite les îles du Salut. C’est le père Fabre qui va venir et imprimer un tournant décisif à sa vie, par l’échange spirituel, mais aussi par le soutien psychologique, affectif et matériel, que le prêtre va lui procurer par la suite. Les deux hommes vont, à travers une admiration mutuelle, tisser des liens d’amitié qu’ils entretiendront jusqu’à la fin de leur existence.

Mais, autour de lui, on doute de la sincérité de sa démarche et on le soupçonne de vouloir, par sa conversion, obtenir plus rapidement l’autorisation de quitter l’île du Diable. Il perd le contact avec sa famille et sa sœur fidèle, qui le soutenait jusqu’alors, va s’éloigner de lui pour un grand moment.

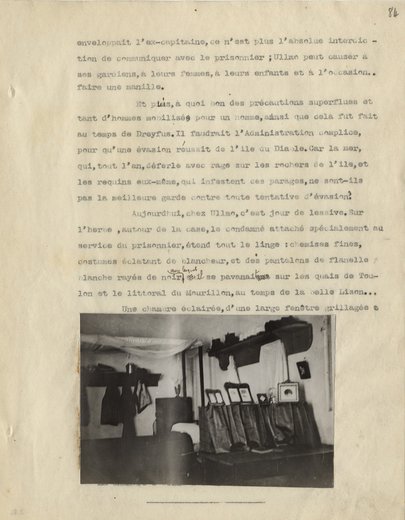

Commence pour Ullmo une période difficile, il a 37 ans, cela fait 12 ans qu’il est au Diable. Il n’a plus l’aisance matérielle que lui fournissait sa famille et se met à entretenir lui-même son logis et son jardin (voir, plus haut, la rencontre avec Jacob Law). Voici le témoignage du gouverneur de la Guyane : « […] en 1918, Ullmo était encore en relation avec le monde extérieur : il recevait des lettres et des subsides de sa famille et sa case que j’ai visitée à mon arrivée dans la colonie était remplie de livres, de revues et de journaux. Peu après, Ullmo s’est converti au catholicisme. Est-ce pour cette raison qu’il a été abandonné des siens ? Je ne sais. Quoi qu’il en soit, il ne reçoit plus d’argent, il a été dans l’obligation de liquider sa bibliothèque et il vit, en dehors de sa ration, avec les 0,50 F que lui procure chaque jour son emploi de gardien du poulailler de l’île du Diable. »

Il faut distinguer le fait qu’Ullmo doit considérablement réduire son train de vie, pour les raisons vues précédemment, et sa volonté de s’infliger un régime d’ermite pour mieux pénétrer dans l’introspection et la prière.

Ullmo se lance dans de longues séances de méditation, inspirées par les textes d’Ignace de Loyola. Il réduit volontairement sa nourriture et tombe dans un ascétisme très strict. Il tente, par exemple, de manger tous les jours un peu moins que la veille. Dans le cadre de ces privations et du renoncement aux biens matériels, il s’habille comme les autres détenus de l’île. Il n’a plus de garçon de famille et s’occupe du ménage, du jardin et surtout, toujours et encore, il passe de longues heures en méditation! Cet ascétisme imposé à un être affaibli par des années de solitudes le conduit à un état de coma dans lequel il reste plongé durant une dizaine de jours. C’est le docteur Rousseau, alors en poste sur l’île Royale, qui viendra le soigner et le sauver : à cette date, Ullmo ne pèse plus qu’une trentaine de kilos !!

Ullmo est baptisé par le père Fabre, le 8 avril 1919, il communie pour la première fois en 1920, mais sa foi bute sur des questions théologiques (il bloque sur la notion de trinité) et s’il a maintenant une grande expérience de la méditation, il a du mal à rentrer dans la prière : « […] pourtant, après ma communion, j’avais ressenti un certain calme. Au lieu de me rebiffer quand on me demandait de croire ou de prier, je me disais : cherchons tranquillement quel sens positif cela a pu avoir pour les générations d’hommes de bonne foi et nullement imbéciles. Le calme était-il l’effet du remède administré par le prêtre, ou était-ce simplement le calme qui suit une décision courageuse ? Le calme était un fait. Il me permit d’avancer. »

En dehors du père Fabre qui lui rend visite de temps en temps, Ullmo reste seul avec ses pensées. Les hommes avec qui il vit sur l’île sont, détenus comme surveillants, des hommes frustes et l’échange sur ce genre de sujet n’est pas possible pour notre ermite qui tourne en boucle ses pensées métaphysiques. La solitude et l’isolement inévitablement le conduisent à des dérapages et il s’en faut de peu qu’il ne se prenne pour le nouveau messie. Il écrit et disserte sur un grand nombre de cahiers, une demi-douzaine environ, qu’il remet au père Fabre avec mission de les remettre aux Jésuites à son prochain voyage en métropole, ce qui est fait.

Cette conversion en occupant l’esprit d’Ullmo, l’a-t-elle sauvé de la folie totale ? Impossible de répondre à cette question, bien sûr.

Le père Fabre mène alors un véritable combat pour permettre à Ullmo de quitter l’île du Diable pour rejoindre la colonie, le gouverneur de l’époque, Henri Lejeune, s’engage à ne pas quitter son poste avant d’avoir obtenu cette libération.

Plus tard quand il sait qu’il va pouvoir quitter l’île, Ullmo note dans son journal : « seul vrai plaisir : joie pour le père Fabre, et facilités pour accrocher (propager la vérité). Joie de constater après premier brouhaha : rien de changé en moi », Delpêche son biographe note: « Quel drôle de bonhomme ! »

Le jeudi 29 mars 1923, un Jeudi Saint, Ullmo à 17 h, quitte l’île du Diable, en tenue de bagnard.

« Je sais que je ne vais pas à la joie, mais à la tristesse […] »

Il passe la nuit sur l’île Royale, avant de rejoindre Cayenne à bord du Maroni.