Cette affiche donne les noms et adresses des professionnels du soin du corps exerçant à Lille. Il s’agit à la fois d’offrir une ressource au public et de rappeler les règles strictes qui régissent la corporation. La police est ici exercée en interne, par les syndics et les jurés qui peuvent effectuer des vérifications et infliger des amendes. L’affiche vise surtout les garçons perruquiers qui n’ont pas encore terminé leur apprentissage et enlèvent les clients des maîtres, par leurs tarifs moins élevés ou par leur capacité à suivre plus rapidement la mode ! [CD]

3. La police du travail

Plan du chapitre

À Paris comme dans toutes les grandes villes du pays, les travailleurs et leur famille forment l’essentiel de la population. En haut de l’échelle, les maîtres artisans et les marchands installés à leur compte, qui constituent autant de chefs d’entreprise, petits ou grands ; tout en bas, une « population flottante » aux revenus incertains et aux effectifs fluctuants, migrants tout juste arrivés en ville et médiocrement logés dans les garnis crasseux, ou bien pauvres diables vivotant de petits travaux et de mendicité ; et, au milieu, les effectifs massifs des ouvriers, compagnons et apprentis des ateliers, ou petits métiers qui vivent au jour le jour en criant dans la rue pour proposer leurs services. Toute cette population laborieuse est vue par les autorités comme une source permanente de désordre et d’instabilité : aux yeux des élites, le peuple est intrinsèquement turbulent, voire violent, et l’ouvrier congénitalement mutin. La formule de l’historien Louis Chevalier, « classes laborieuses, classes dangereuses », s’applique ici pleinement. Face au risque permanent de désordre et de sédition, la police est en première ligne pour encadrer et « contenir » ce peuple instable et agité. La régulation sociale repose donc sur un imaginaire de la discipline et du bon ordre, de l’harmonie imposée d’en haut par la vigilance des autorités. Et la police du travail constitue un élément essentiel du maintien de l’ordre urbain en général. Celui-ci passe par un ensemble d’institutions et de règles destinées à encadrer les masses laborieuses. Stabiliser et contenir, tels sont les mots d’ordre permanents. Les corporations constituent le premier pilier de la police du monde du travail. Le terme désigne une association de petits patrons d’un même métier, propriétaires d’une échoppe ou d’un atelier, qui ont reçu du roi ou de la municipalité le droit de s’auto-administrer. Si le vocable de corporation n’apparaît qu’à la fin du XVIIIe siècle, les « communautés d’arts et métiers », comme on dit alors, datent du Moyen Âge et remontent au mouvement des franchises urbaines des XIIe et XIIIe siècles.

PM (Philippe Minard)

Les corporations

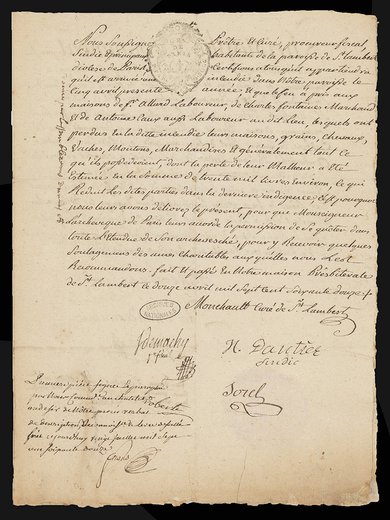

Les corporations exercent elles-mêmes leur police : les gardes, syndics ou jurés élus parmi les maîtres de la corporation sont chargés de faire respecter les statuts et règlements de leur corporation. Ici, le commissaire Bourgeois rédige un procès-verbal pour les gardes du corps de la mercerie : accompagnés d’un huissier à cheval, ils visitent plusieurs quartiers de Paris et trouvent un « particulier exposant en vente des marchandises de mercerie comme rubans et éventails qu’il criait à huit sols et à quatorze sols ». Celui-ci indique qu’il tient cet étalage pour un marchand mercier étalant dans le marché du Saint Esprit. « Attendu qu’il n’est pas permis aux merciers d’avoir deux étalages », les marchandises sont immédiatement saisies et emportées dans un carrosse de place par le commissaire et les gardes merciers. Imprimé au nom du commissaire pour les visites et saisies des merciers, ce procès-verbal atteste de la fréquence de ces opérations. [IF]

Louis Macré, maître rubannier, déclare au commissaire Bourgeois que ses ouvriers refusent de continuer à travailler pour lui en l’absence d’augmentation, par peur des représailles d’autres compagnons. La communauté des maîtres tissutiers rubanniers porte plainte des cabales, menaces et voies de fait. [IF]

Le travail non corporé

De nombreux ouvriers travaillent aussi à l’écart des corporations. Pour mieux les contrôler, la police tolère ou encourage l’organisation des travailleurs des petits métiers restés hors des cadres corporatifs. Les communautés de métiers cherchent aussi à lutter contre ceux qui exercent des métiers dont elles ont le monopole sans appartenir à une corporation et qu’elles appellent les « faux ouvriers ». Ils pullulent dans les lieux protégés par des privilèges et des franchises, mais aussi en pleine ville. L’attitude de la police n’est pas toujours claire à leur égard : lorsqu’elle est sollicitée par les communautés, elle collabore avec elles, mais ne réprime pas les travailleurs clandestins de son propre chef.

L’enclos de Saint-Martin-des-Champs fait partie des lieux dits privilégiés, où les ouvriers sans maîtrise sont normalement protégés et peuvent travailler à leur compte. La veille de Noël 1753, les syndics et gardes de la communauté des maîtres barbiers perruquiers baigneurs étuvistes, décident de s’y aventurer et d’y dresser contravention, en dehors de tout usage. C’est une bien mauvaise idée ; en l’absence de commissaire, ils sont battus et obligés de fuir. [IF]

En vertu de lettres patentes de 1657, les ouvriers et artisans du faubourg Saint-Antoine sont autorisés à travailler en dehors du cadre corporatif. Ce privilège est néanmoins contesté aux XVIe et XVIIe siècles par les corporations qui, régulièrement, saisissent divers prétextes pour entrer dans le faubourg dresser des contraventions ou opérer des saisies. Ces offensives occasionnent souvent la rébellion des travailleurs et de la population qu’ils ne manquent pas d’ameuter. Le lieutenant général de police Sartine exprime ici dans une lettre circulaire adressée aux syndics des commissaires, son souci de maîtriser au plus haut niveau la participation ou non de la police à de telles opérations. [IF]

L’arrêt du Conseil royal du 23 août 1767 exige que toutes les professions « non-corporées », « marchands vendant par poids et mesures et tous autres faisant profession de quelque trafic de marchandises, arts ou métiers, soit en boutiques ouvertes, magasins chambres, ateliers ou autrement, ou exerçant des professions qui intéressent le commerce, ou qui concernent la nourriture, logis, vêtements et santé des habitants », s’inscrivent sur les registres du Châtelet dans un délai de trois mois. De cette façon comme par l’inspection de ses agents, la police organise le monde des métiers libres, parfois peu qualifiés, qui regroupe l’essentiel du salariat urbain. [VM]

Combattre l'insubordination ouvrière

La police et les communautés redoutent ce qu’elles appellent « l’insubordination » des ouvriers. Elle s’exprime lors des « cabales », des rébellions collectives interdites et réprimées par la police. Les motifs sont divers : bravade, conditions de travail, mais surtout défense de l’emploi et des salaires, liberté de se faire embaucher et de quitter son emploi, que cherchent à limiter les communautés. Contre l’insubordination, la police et les autorités corporatives ripostent en imposant aux ouvriers le billet de congé en 1749, puis le livret et l’enregistrement en 1781.

« Les lambeaux d’une affiche accompagnent le procès-verbal d’arrestation d’un compagnon peintre, surpris en train de l’arracher « après avoir fait ses besoins », au coin de la rue de la Pelleterie et du pont Notre-Dame, à « une heure du matin ». Il s’agit d’un arrêt du Parlement de Paris portant l’homologation d’un règlement adopté par l’Académie de Saint-Luc, organe corporatif des peintres et décorateurs, après sentence du Châtelet de Paris. Les sentences, ordonnances et règlements des deux tribunaux royaux sont publiés « à son de trompe et cri public », et par voie d’affiches. Le texte homologué réglemente les conditions d’embauche, les rémunérations et le temps de travail. Le geste du compagnon, interprété comme un acte d’insubordination, remet en cause l’autorité de trois institutions compétentes dans la police des métiers, la corporation, le Châtelet et le Parlement. [VM]

Afin de contrôler les ouvriers, les corporations mettent en usage en 1749 le billet de congé. Deux ans plus tard, les ouvriers selliers s’y opposent toujours : « ils ne veulent point s’assujettir à prendre des certificats des maîtres ou veuves de chez qui ils sortent pour en justifier à ceux chez qui ils veulent rentrer ». Les jurés de leur communauté leur intentent un procès : « que la plus grande partie des garçons et compagnons se retirent dans des lieux privilégiés ou prétendus tels de cette ville pour travailler pour le public, que les garçons et compagnons qui ne travaillent point chez les maîtres, débauchent ceux qui y travaillent et les ayant fait sortir de chez eux, se cotisent ensemble pour les nourrir et s’assemblent et cabalent à cet effet. » [IF]

Ce livret appartenait à Étienne Gaudron, ouvrier boulanger parisien. Ce document est obligatoire pour pouvoir être embauché par un maître. Lorsque Gaudron quitte un emploi, le maître doit le noter, pour qu’il puisse avoir le droit d’être embauché de nouveau. Ce livret fait partie des mesures introduites à partir de 1777 par les autorités corporatives pour contenir l’insubordination ouvrière et contrôler l’embauche des ouvriers. [VD]

Souvent, les ouvriers abandonnent leur boutique pour aller travailler chez un autre maître, offrant un meilleur salaire. Ce certificat de congé est une des armes inventées par les corporations pour discipliner les ouvriers et contrôler le marché du travail. Dans ce document, la corporation des perruquiers autorise un perruquier, Riom, rue de Richelieu, à embaucher un garçon perruquier, François Noisot. Riom a plus tard ajouté que Noisot avait travaillé cinq mois pour lui et qu’il en était « contant ». Pour trouver un nouvel employeur, Noisot devait se présenter avec ce document complet au bureau de la corporation, qui servait de bureau de placement. Noisot s’est noyé en se baignant dans la Marne quelques jours après avoir quitté Riom, sans s’être présenté au bureau de la corporation. Le document figurait parmi les papiers retrouvés sur son cadavre, repêché par la maréchaussée à Charenton. [VD]

Dans une société qui ne reconnaît ni liberté d’expression, ni d’association, la cabale ouvrière (ou grève) et les attroupements sur la voie publique sont rigoureusement interdits. Les gens de métiers et le salariat de Lyon, grande cité ouvrière et artisanale, connaissent depuis le XVIe siècle une forte tradition protestataire. En 1766, les difficultés frumentaires et la crise sociale nourrissent la fermentation. Face au risque d’émotion, le consulat (municipalité) dispose de trop peu de forces. C’est le commandement militaire de la place et ses troupes qui doivent assurer le maintien de l’ordre. [VD]

La lutte contre l'oisiveté et la mendicité

Durant le siècle des Lumières, le pouvoir produit un abondant corpus législatif de répression des mendiants (déportation, enfermement en cas de première arrestation ; galères en cas de récidive et en cas de récidive et en cas de mendicité insolente ou par attroupement). La déclaration du 3 août 1764 durcit la législation et prévoit que tout homme valide, entre 16 et 70 ans, trouvé en train de mendier pour la première fois, doit être condamné aux galères pour 3 ans. Ce jugement imprimé, annoncé par son de trompette et crié dans les rues de Paris, suivi de l’exposition publique du condamné, attaché au carcan au bas du Pont-Neuf, avec écriteaux « Mendiant valide dans les rues de Paris à heure indue » rendent intelligible et assimilable par tous ce durcissement de la répression. De fait, la période 1768-1784, qui totalise 88% des arrestations de mendiants de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, constituera une période d’intense offensive policière contre les mendiants. [IF]

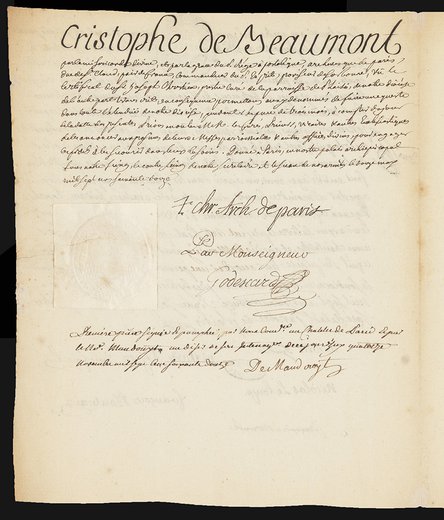

La monarchie a peu à peu mis hors-la-loi la mendicité. Il était encore possible aux victimes de catastrophes comme l’incendie de mendier, moyennant une permission officielle. Des faussaires (clercs de notaire, écrivains publics) se spécialisent dans la fabrication de ces faux permis, faciles à imiter, revendus dans des cabarets ou utilisés par des complices. Une seule bonne quête dans une église pouvait rapporter plusieurs dizaines de livres (autant de journées de travail d’un travailleur non qualifié). Ces pièces qui imitent la signature de l’archevêque de Paris, Mgr de Beaumont, ont été saisies par la police qui démantèle un réseau de faux mendiants à Paris en 1772. [VD]

Ce procès-verbal imprimé pour l’usage des commissaires au Châtelet de Paris témoigne du volume très important des arrestations de mendiants dans les dernières années de l’Ancien Régime. La procédure semble rôdée : en vertu des textes réglementaires en vigueur sur la mendicité, l’observateur, sous la direction de l’inspecteur de police, arrête le mendiant qui est mené chez le commissaire au Châtelet de Paris ; après un interrogatoire sommaire et la fouille du prévenu, le commissaire décide de son sort, le plus souvent son emprisonnement. Ici la mouche Berodon, sous les ordres de l’inspecteur Denis Lehoux, arrête le nommé Plaisse « suspect et vagabond », « nous observant qu’il a été déjà détenu trois fois au dépôt de Saint-Denis d’où il est évadé il y a six semaines et qu’il est connu pour ne fréquenter que des sociétés dangereuses ». Plaisse, 18 ans, commissionnaire, « sans asile », qui nie avoir mendié, est envoyé comme prisonnier à l’Hôtel de la Force. [IF]