Les archives de police et de justice conservées aux Archives nationales et à la Bibliothèque de l’Arsenal gardent les traces des femmes et des hommes chargés de la surveillance policière parisienne. Suivre l’itinéraire de l’une d’entre elles, celui d’une « femme travaillant à la police », d’une voleuse parisienne devenue « mouche », au parcours jalonné d’enfermements, permet d’éclairer, de l’intérieur, les fonctionnements de l’institution policière. Au siècle des Lumières, les Hôpitaux généraux de Bicêtre et de la Salpêtrière ont la charge de missions de santé et d’assistance aux pauvres ou aux aliénés. De plus, ils sont des lieux d’enfermement de longue durée pour les mendiants et les voleurs, les prostituées et ceux qui déshonorent leur famille, incarcérés grâce à un « ordre du roi », appelé aussi lettre de cachet.

IF (Isabelle Foucher)

4. Surveiller et enfermer

Plan du chapitre

Les villes du siècle des Lumières, où circulent de plus en plus de migrants et de voyageurs, de biens et de marchandises, où s’épanouissent les loisirs et de nouvelles formes de sociabilité, le goût du luxe et du plaisir, où se multiplient les lecteurs de livres, d’affiches et d’imprimés, et où se forme une opinion publique, sont un défi pour la police. Au XVIIIème siècle, au fur et à mesure de l’accroissement de la métropole parisienne, la police étend sa surveillance de l’espace urbain, son contrôle de la mobilité des populations et des « étrangers » qui viennent en ville.

La lutte contre le vol et l’escroquerie se renforce, pour devenir le laboratoire d’une nouvelle police qui se donne pour fin de contenir le crime, et non plus l’éradiquer, en l’infiltrant. Elle tente de limiter les excès les plus voyants de la « ville perverse », en enfermant les « les gens sans aveu », en contrôlant et en réprimant le jeu, la prostitution et le libertinage. Inquiète face la formation d’une opinion publique, la police essaie de contrôler la diffusion des imprimés et surveille les conversations dans les lieux publics. Le recours à l’enfermement traduit à la fois une réponse à une demande de protection émanant de la population (enfermement de famille) et une extension considérable du pouvoir arbitraire de contrôle et d’intervention sur la société que s’arroge la police.

Saisir l'espace urbain

Patrouiller dans les quartiers

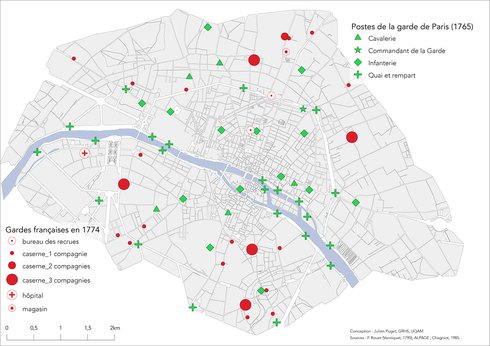

Pour saisir et contrôler l’espace urbain, la police multiplie les postes de garde, qu’elle répartit, tout comme ses officiers de police, dans tous les lieux fréquentés, portes et barrières de ville, marchés, quais et boulevards. A Paris, pour assurer la sûreté de cette ville mouvante, loin de s’en tenir aux gardes statiques, la nouvelle police patrouille et pourchasse son gibier de nuit, selon des itinéraires décidés en fonction des renseignements donnés par ses nombreux relais, revendeuses ou indicateurs issus de la pègre.

A Paris, on compte une cinquantaine de postes de garde en 1780 alors que la ville déborde largement hors de ses anciens remparts transformés en boulevards sous Louis XIV. Ils se répartissent dans l’intérieur de la ville et le long du fleuve, sur les ports et les quais, sur les anciens remparts et aux barrières. De jour comme de nuit, les corps de garde sont doublés par des patrouilles d’infanterie et de cavaliers. La nuit, la garde veille à la fermeture des débits de boissons et des portes, interrompt les tapages, appréhende filles, mendiants, ivrognes. Le jour, elle dégage les chaussées encombrées, libère les accès aux foires et marchés, surveille le Mont-de-Piété, vérifie la bonne sanctification du dimanche. Elle assure l’essentiel du service d’ordre lors des fêtes et cérémonies. En cas d’émeute, la garde est la première force de police active mobilisée. Les presque 1 500 hommes de la garde sont chargés dans la police urbaine de tout ce qui ce qui est jugé indigne des troupes réglées. Ils vivent dispersés au milieu des Parisiens et non dans des casernes. [VM]

Dans la première moitié du XVIIIe siècle, les inspecteurs de police entretiennent un rapport assez lâche avec leur quartier d’affectation. Ce n’est plus le cas dans les années 1780. En 1745, leurs adresses, se concentrent à proximité de l’Hôtel du lieutenant général de police, situé rue Saint-Honoré. Cette géographie illustre leur dépendance étroite envers le chef de la police et leur médiocre reconnaissance par le corps social. Dans la décennie 1770-80 au contraire, les inspecteurs résident dans les différents quartiers où ils sont distribués et les espaces périphériques sont mieux couverts. Cette évolution résulte de la volonté probable de mieux quadriller le territoire urbain et de favoriser l’enracinement des inspecteurs dans les quartiers. [VM]

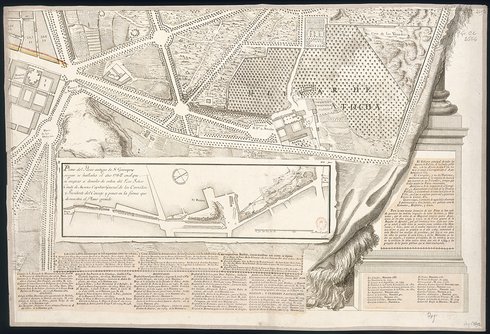

La réforme de la police madrilène en 1768 se traduit par une nouvelle organisation de l’espace urbain et par la publication immédiate d’une grande planimétrie. Elle est dédicacée au comte d’Aranda, président du Conseil de Castille et promoteur de la réorganisation policière de la capitale fondée sur une nouvelle division de l’espace en huit cuarteles et 64 barrios. La notice, en bas à gauche, rappelle la création des alcaldes de barrios, répartis dans ces nouvelles circonscriptions pour la surveillance urbaine. Les lettres, de A à H, identifient les cuarteles. Les limites des barrios devaient être tracées en couleur, opération restée inachevée sur cet exemplaire. [BM]

Les portes d’une place de guerre sont gardées par l’armée et fermées à clé la nuit. Dans la journée, les entrées sont aussi surveillées par des employés communaux. À Lille, des "consignes des portes » interrogent les voyageurs sur leur identité et le motif de leur séjour. Leurs déclarations sont inscrites sur des billets à destination de l’hôtel de ville et du gouverneur militaire. Les logeurs et aubergistes doivent également déclarer les voyageurs qu’ils hébergent. Ces déclarations permettent à un "contrôleur des étrangers » d’en dresser une liste journalière. [CD]

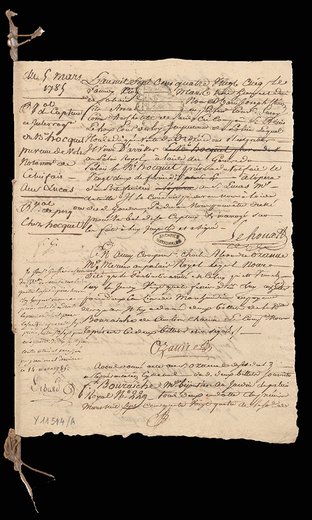

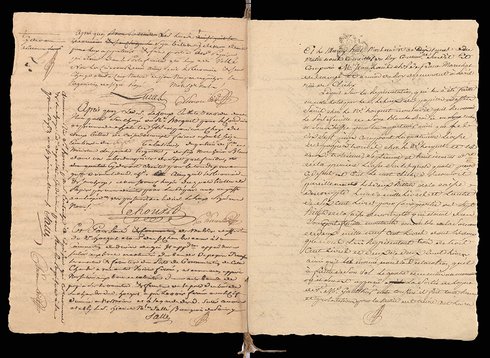

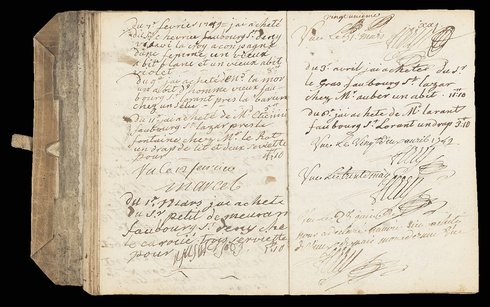

Les "registres ou agendas de la garde » des commissaires au Châtelet de Paris constituent le recueil des personnes arrêtées ou amenées par le guet ou la garde de jour comme de nuit mais aussi par les inspecteurs de police lors de leurs patrouilles : ici un charretier et un cocher qui se sont battus et que le commissaire réconcilie et relâche ; deux "rôdeurs de nuit », les poches pleines d’abricots et de balles de plomb, un couple "en postures indécentes » dans la ruelle des Marais, envoyés en prison ; un couple rentrant chez lui et découvrant un vol à 3 heures du matin ; une domestique arrêtée en vertu d’un ordre du roi… [IF]

Se mettent en place dans le Paris des années 1740 des patrouilles mixtes nocturnes composées d’un commissaire au Châtelet et des inspecteurs de police chargés de la sûreté, précédés de leurs mouches. Le 17 septembre 1749, munis des ordres du lieutenant général de police pour "faire des visites dans les cabarets, chambres garnies et lieux suspects … afin d’y arrêter les gens sans aveu et les vagabonds et ceux qui sont soupçonnés de vols », les inspecteurs accompagnés du commissaire patrouillent de 8 heures du soir à 4 heures du matin. [IF]

Nuit et lieux d'accueil

Les descentes nocturnes de police dans des lieux "suspects », comme les garnis clandestins et les bordels, ou pour "enlever » une personne par ordre du roi, peuvent être minutieusement préparées. Les rues sont bouclées par la garde, les mouches veillent, l’inspecteur et ses hommes agissent. Les voitures servent à éloigner rapidement les personnes appréhendées en limitant le risque d’attroupement et d’émeute. Dans les années 1770-1780, lors de grandes campagnes d’arrestations de mendiants, les circulaires de la Lieutenance générale recommandent leur usage systématique. [VM]

Pour lutter contre l’insécurité, commissaires et inspecteurs sont chargés de patrouilles nocturnes en théorie une fois par semaine en été et deux fois en hiver. Un inspecteur, accompagné d’une troupe d’employés subalternes, parcourt les quartiers, suivi à distance par un commissaire en robe, prêt à dresser procès-verbal en cas d’interpellation ou d’infractions constatées. À intervalles réguliers, s’ajoutent des sorties plus spécialisées ciblant les cabarets, les garnis, les mauvais lieux en quête de "suspects » : domestiques hors de condition, déserteurs, prostituées et libertins, gens sans aveu. Après 1750, ces descentes sont de plus en plus coordonnées à l’échelle de toute la ville. [VM]

Les commissaires doivent au XVIIIe siècle tenir régulièrement à jour l’état des logeurs de leurs quartiers. Celui du quartier Saint-Eustache pour l'année 1769 est l’un des rares conservés. Le commissaire doit en outre vérifier chaque mois les registres que tiennent obligatoirement les logeurs et qui mentionnent les noms, la profession, l’origine et les dates d’entrée et de sortie de leurs clients. Dans une lettre de janvier 1722, le commissaire Delamare rappelle que la surveillance des lieux d’accueil et des étrangers à la ville constitue "l’une des plus importantes parties de la police et de la sûreté publique ». [VM]

« Police des hommes

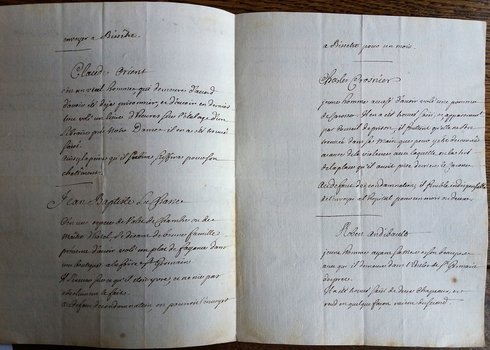

Enjoint Jacques Blanchard, âgé de 33 ans, native d’Orléans, se disant chartier, arrêté par le sieur Raveny, brigadier du guet le 29 novembre 1736

Le rapport contient qu’il a été trouvé dans la demi-lune devant Popincourt ayant un bâton. Il a dit qu’un Suisse lui avait demandé s’il voulait gagner 15 ou 20 sols pour prendre un baril, le Suisse a été remis entre les mains de son sergent, on les soupçonne avec toute apparence d’avoir voulu passer du vin en fraude

A l’Hôpital Jean Aufray, âgé de 14 ans, natif d’Avranches, se disant décrotteur, arrêté par Loret sergent du guet le 1er décembre 1736

Le rapport contient qu’il a été arrêté lui 3ème à la porte de l’Hôpital Saint Gervais, où ils faisaient tapage pour y entrer et le suisse a dit que c’était 3 libertins qui y avaient déjà couché

A l’Hôpital François Brunet, âgé de 15 ans, natif de Châlon sur Saône, se disant décrotteur, arrêté avec le précédent et pour même cause

A l’Hôpital Étienne Arnault, âgé de 13 ans, natif de Saint Rémy près Clermont, se diant décrotteur, arrêté avec les précédents et pour même cause

A l’Hôpital Nicolas Morel, âgé de 25 ans, natif de Pont, se disant garçon perruquier, arrêté par le sieur Bossuel brigadier du guet, le 4 décembre 1736.

Le rapport contient que c’est un mendiant qui contrefaisait une personne qui se mourait et que, quand on lui a dit qu’on allait le mener en prison s’il ne se levait, il s’est levé promptement

Enjoint Nicolas Blairot dit La Roze, âgé de 34 ans, natif de Paris, se disant ci-devant soldat au régiment de Vivarais, arrêté par Saint Omer, sergent du guet, le 5 décembre 1736 Le rapport contient qu’il a été arrêté à 9 heures du soir, pris de vin, jouant de la flûte dans les rues, et ayant dit plusieurs sottises au guet Gardera prison Charles Mainderet, âgé de 20 ans, natif de Paris, se disant écailer, arrêté par le sieur Moineau, lieutenant du guet le 6 décembre 1736

Le rapport contient qu’il a été arrêté à 7 heures du soir en la compagnie d’un autre particulier qui a pris la fuite, regardant dans les boutiques d’une façon suspecte

Commissaire Aubert

Enjoint Joseph Conant, âgé de 19 ans, se disant garçon boulanger, natif de Clamecy en Bourgogne, arrêté par le sieur Charpentier, officier du guet, le 6 décembre 1736, dans une visite de nuit Pour s’être trouvé sans certificat »

« Police des hommes et des femmes »

Arrêtés par le guet ou la garde, par les inspecteurs de police pendant les patrouilles, les « gens sans aveu » (sans répondants, métier ou domicile), ou les personnes suspectes (de mendicité, vol, prostitution, violence) sont enfermés ou exilés sans autre forme de procès qu’un passage devant le lieutenant général de police lors de l’audience mensuelle dite de Grande Police. Leur sort est décidé l’avant-veille précédant l’audience par le magistrat qui tranche suivant le seul rapport de ceux qui ont fait l’arrestation. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, les exils (« vider la ville »), injonctions de mieux se comporter (« enjoint ») et mises en liberté s’effacent derrière la décision systématique d’enfermement à l’Hôpital Général, Bicêtre pour les hommes, la Salpêtrière pour les femmes. [IF]

Contenir le crime

Dans les villes européennes du XVIIIe siècle, où le luxe le plus extravagant côtoie la misère, le vol représente le crime le plus fréquent (à près de 90 %). Il constitue la principale préoccupation des autorités et de la police. A Paris, dès la Régence, des équipes de policiers se spécialisent dans la traque des voleurs avant que ne soit créé, au milieu du siècle, le bureau de sûreté. Les inspecteurs qui le dirigent s’appuient sur la surveillance de la population des indicateurs ou « mouches » issues de la pègre ; grâce à la collaboration des logeurs et des commerçants, ils tentent de contrôler la circulation des hommes et des marchandises.

Jean-Jacques Rousseau, « âgé de quarante ans, citoyen de Genève, demeurant à Paris rue de Grenelle Saint Honoré en la maison du sieur Saby maître tailleur d’habit à l’hôtel de Languedoc » dépose le 16 janvier 1752 chez le commissaire Miché de Rochebrune que « le 25 décembre dernier le déposant étant rentré chez lui après le concert spirituel il a appris que l’on avait volé […] vingt-deux chemises fines garnies de manchettes unies, brodées et festonnées, marquées pour la plupart de la lettre R du côté droit, quatre mouchoirs dont un blanc et trois blancs et bleus, quatorze cols à quatre boutonnières et neuf coiffes de nuit… marquées de la lettre R » ainsi que des draps, chemises et serviettes appartenant à la famille Levasseur qui demeure dans le même immeuble. Témoignent également François Levasseur, ancien officier de la Monnaie, 80 ans, Marie Renoult son épouse, 63 ans, « gouvernante du sieur Jean Jacques Rousseau » et Marie Thérèse Levasseur, 30 ans, ouvrière en linge, compagne de Rousseau.

Voici les circonstances de ce vol telles que Rousseau les relate dans le livre VIII des Confessions, écrites de 1765 à 1770 et publiées après sa mort :

« La veille de Noël, tandis que les Gouverneuses étaient à vêpres et que j’étais au Concert spirituel, on força la porte d’un grenier où était étendu tout notre linge, après une lessive qu’on venait de faire. On vola tout, et entre autres quarante-deux chemises à moi, de très belle toile, et qui faisaient le fond de ma garde-robe en linge. À la façon dont les voisins dépeignirent un homme qu’on avait vu sortir de l’hôtel, portant des paquets à la même heure, Thérèse et moi soupçonnâmes son frère, qu’on savait être un très mauvais sujet. La mère repoussa vivement ce soupçon ; mais tant d’indices le confirmèrent qu’il nous resta, malgré qu’elle en eût. Je n’osai faire d’exactes recherches, de peur de trouver plus que je n’aurais voulu. Ce frère ne se montra plus chez moi, et disparut enfin tout à fait. Je déplorai le sort de Thérèse et le mien de tenir à une famille si mêlée, et je l’exhortai plus que jamais de secouer un joug aussi dangereux. Cette aventure me guérit de la passion du beau linge, et je n’en ai plus eu depuis lors que de très commun, plus assortissant au reste de mon équipage. » [IF]

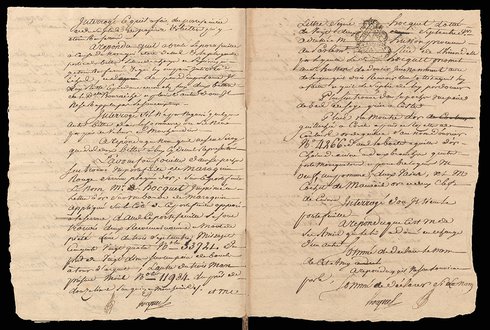

L’inspecteur de police Lehoux a été prévenu par le marchand mercier Ozanne exerçant au Palais-Royal qu’un individu suspect a acheté des marchandises avec des billets à ordre probablement volés. Lorsque Jean Pierre Nicolas Hoquet, 22 ans, compagnon orfèvre sans place, revient au Palais-Royal une semaine plus tard, il est arrêté par l’inspecteur, muni d’un ordre du roi, aidé par les gardes du Palais-Royal. Amené chez le commissaire Chénon fils et interrogé sur la provenance des billets, il avoue que « le mardi 22 février dernier, étant au parterre de l’Opéra, il a eu la faiblesse de prendre dans la poche d’un de ses voisins à ce spectacle, un portefeuille où se sont trouvés ces deux billets ». Chez lui, rue Simon Lefranc, on trouve deux billets de la caisse d’escompte, sept tabatières (d’ivoire ou de carton), quatre lorgnettes de spectacle, six mouchoirs et sept portefeuilles dont deux, déposés au greffe criminel avec les autres objets saisis, n’ont pas été réclamés et sont parvenus jusqu’à nous. [IF]

Les revendeuses de linge et de vieux habits du Pont-Neuf sont d’excellentes auxiliaires de police. Dans le quartier du Louvre, elles collaborent régulièrement avec la police et le commissaire Chénon. Elles dénoncent les revendeuses non- enregistrées et tous ceux qui leur présentent des marchandises à l’origine suspecte ; elles reconnaissent les effets volés. Elles vont parfois jusqu’à organiser de véritables souricières pour aider les inspecteurs à se saisir des suspects. Elles reçoivent en retour une protection et perçoivent une taxe des témoins d’un montant de 20 sols, environ l’équivalent d’une journée de salaire d’un manouvrier. [VM]

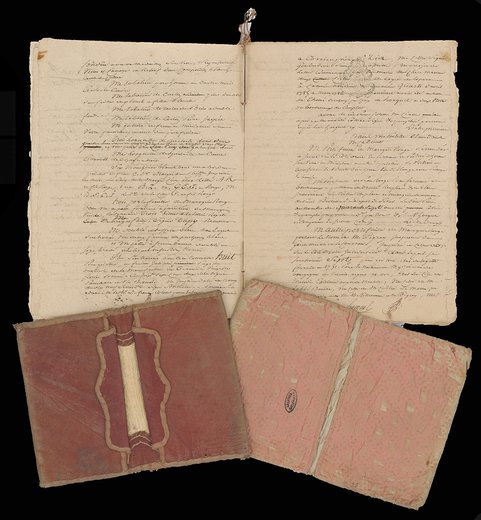

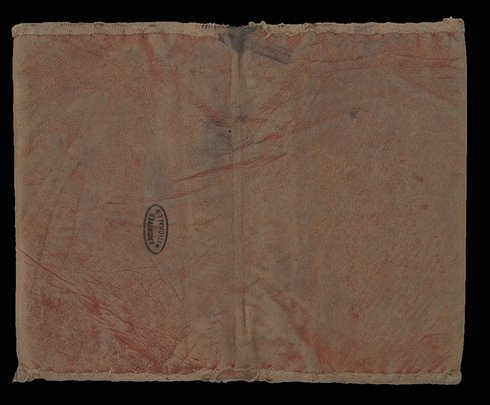

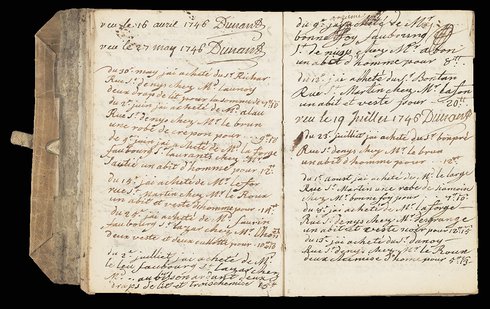

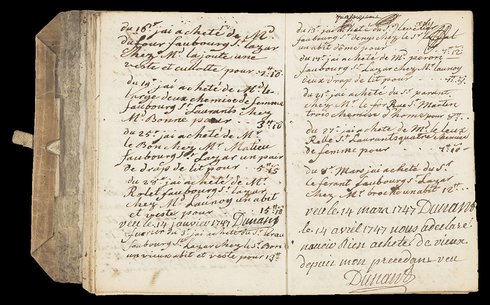

Tout comme ils contrôlent les logeurs pour connaître les allées et venues des personnes suspectes, les inspecteurs de police sont rémunérés pour visiter les tapissiers, fripiers et autres revendeurs qui sont tenus d’avoir des registres pour y inscrire les marchandises. Les inspecteurs vérifient ces registres à la recherche de marchandises volées. La femme Moissonnier note ses achats visés par l’inspecteur Bonamy : « Le 15 avril j’ai acheté de Madame La Branche demeurante chez Monsieur du Bois faubourg Saint Denis, savoir 2 draps de lit pour … 9 livres ». [IF]

Comment le domestique Dumoulin a été arrêté pour vol à cause de son habit de laine rouge

Source : Archives nationales

Philippe Nivet dit Fanfaron, Cousis, Marchand, Gramont, Desmoulins, 28 ans, marchand, a été roué en place de Grève le 31 mai 1729 pour assassinats et vols. Il faisait partie d’un réseau de voleurs qui opérait aussi bien en Normandie qu’à Paris. Après le meurtre sur le grand chemin près de Rouen d’un riche marchand d’Amiens et de sa femme revenant de la foire de Guibray fin août 1728, l’équipe de policiers dirigée par Bazin, lieutenant de la compagnie de robe courte, Pons et Bataille officiers du guet, suit à la trace les trois voleurs, se rend à Rouen, Saint-Germain-en-Laye et les arrête le 5 septembre 1728 chez un loueur de carrosses de la grande rue du faubourg Saint-Honoré qui les a renseignés. [IF]

Pourquoi La Maréchale se fait traiter de tigre enchainé par le commissaire Chastelus

Source : Archives nationales

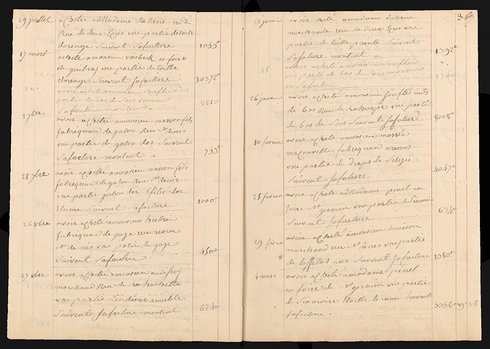

Dans son bulletin hebdomadaire l’inspecteur de La Villegaudin a noté les déclarations de vols enregistrées chez les commissaires ainsi que les captures qu’il a effectuées dans son district pendant la semaine du 1er janvier 1762. Le « bulletin » permet de suivre le travail de ces limiers, de la découverte d’un vol à sa « résolution », par l’arrestation de son auteur. Une cabaretière déclare qu’on lui a volé du linge et de l’argenterie. Le même jour, La Villegaudin arrête une prostituée nommée Rozette, « bonne voleuse ». Elle a été découverte en tentant de revendre ou de mettre en gage les effets volés, puis reconnue ensuite par les cabaretiers. La présence des inspecteurs de la sûreté permet aux victimes de vols d’espérer retrouver leurs biens. [VD]

Les « étrangers »

Mobiles et donc potentiellement suspects, les « étrangers », qu’ils viennent des campagnes environnantes ou d’horizons plus lointain sont particulièrement surveillés dans les villes. Tous ceux qui les logent doivent les déclarer à la police, en particulier les professionnels de l’accueil (aubergistes et logeurs en chambres garnies). Certains groupes font l’objet de mesures spécifiques. Ainsi, les diplomates étrangers sont systématiquement espionnés par la police à Paris. Au cours du XVIIIe siècle, les esclaves conduits par leurs maîtres en France sont astreints à des contrôles particuliers. (VD)

La police surveille particulièrement les lieux d’accueil, auberges, chambres garnies en obligeant ceux qui donnent à loger à déclarer l’identité de leurs clients. Au XVIIIe siècle les polices urbaines multiplient les règles pour encadrer ces activités et surveiller les « gens de passage » : obligation d’avoir une enseigne, de tenir des registres de leurs clients, d’avoir l’autorisation de donner à loger, de ne pas abriter de prostituées ou d’inconnus. Aubergistes et logeurs ne se plient pas assez vite à ces mesures, au goût de la police, qui doit préciser ou répéter ses ordonnances comme à Nantes en 1756. [VD]

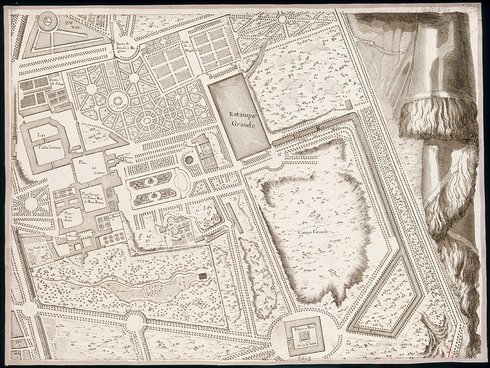

À Paris, une branche spéciale de la police s’occupe de surveiller les diplomates étrangers, qui sont aussi des espions. Un rapport de surveillance anonyme donne la liste de tous les lieux qu’a visités l’ambassadeur de Hollande en août 1744 : hôtels des ministres, des diplomates étrangers et grands seigneurs, résidences royales de Versailles et de Meudon, mais aussi le lieutenant général de police Marville. Il a été probablement rédigé par une « mouche », un espion qui l’a filé chaque jour. [VD]

Un rapport de l’inspecteur « pour la partie des étrangers », c’est-à-dire en charge de la surveillance des diplomates, montre comment la police travaille. Poussot cherche à infiltrer l’entourage de ses cibles, les envoyés de Suède et de Pologne en embauchant leurs domestiques comme espions. Mais ses efforts sont vains. Il doit se contenter de les faire filer par une « mouche ». Duval, le secrétaire du lieutenant général de police, recommande de poursuivre ses efforts en particulier pour l’un des ambassadeurs : « je crois qu’il voit des filles. Il faudrait tâcher de les connaître ». [VD]

En octobre 1716, un édit que complète une déclaration royale de 1738 autorise la venue en métropole de maîtres accompagnés de leurs esclaves, sous conditions. Avant leur départ, les maîtres doivent obtenir une autorisation préalable. Dans les ports d’arrivée, l’enregistrement de leurs esclaves auprès des officiers de l’Amirauté, juridiction chargée de la police des ports, est obligatoire. Cette autorisation légalise l’existence d’un esclavage importé sur le territoire métropolitain. Mais elle est assujettie à l’obligation de fournir une instruction religieuse et une formation professionnelle aux esclaves placés comme apprentis. [VM]

La circulaire de Lenoir aux syndics de la compagnie des commissaires s’inscrit dans un train de mesures instaurant une « police des Noirs » inédite dans le royaume. La Déclaration du roi pour la Police des Noirs du 9 août 1777 avait interdit la présence en France des « gens de couleur ». Elle créait un dispositif visant à contrôler les mouvements des gens de couleur et à faciliter leur retour dans les colonies. Les pouvoirs ordinaires de police sont chargés de son application : officiers des amirautés, intendants des généralités, échevinages, magistrats du Châtelet à Paris. La déclaration de 1777 est complétée en 1778 par un recensement des gens de couleur vivant en France. Cela afin de distinguer les esclaves arrivés avant et après 1777, ces derniers étant promis à la prison avant leur expulsion vers les colonies. [VM]

Les minorités religieuses

Si l’exclusion des Juifs du royaume de France depuis le Moyen Âge a été réaffirmée en 1615, leur présence est dans les faits tolérée dans plusieurs régions comme la Guyenne, les trois évêchés (Metz, Toul et Verdun), l’Alsace et quelques grandes villes comme Paris pour les besoins du commerce. À Paris, d’une trentaine de personnes sous la Régence, la communauté juive ne dépasse pas quelques centaines avant la Révolution. Même si certaines familles aisées de commerçants de Bayonne et Bordeaux jouissent de droits plus étendus, leurs activités n’en sont pas moins contrôlées par l’inspecteur de police « préposé à l’inspection des Juifs » : ici le registre d’achat de marchandises d’Abraham de Monteaux et du sieur Perpignan, « Juifs négociants de Bordeaux », visé par l’inspecteur Buhot. [IF]

Rédigé par l’inspecteur de police « préposé à l’inspection des Juifs », ici Buhot, qui s’acquittait de cette tâche deux fois par an, le relevé des personnes de confession juive permet de comprendre les modalités et les objectifs du contrôle par la procédure du passeport. En effet, depuis l’ordonnance royale de janvier 1750, toute personne de confession juive, à son arrivée à Paris, doit posséder un passeport visé par le syndic juif de sa ville de départ, par celui de la capitale et enfin par le lieutenant général de police. Fort de ces éléments, l’inspecteur évalue la conduite de chacun selon des critères très subjectifs de réputation, comme ici l’avis du lieutenant général de police Berryer apportant toute garantie. [IF]

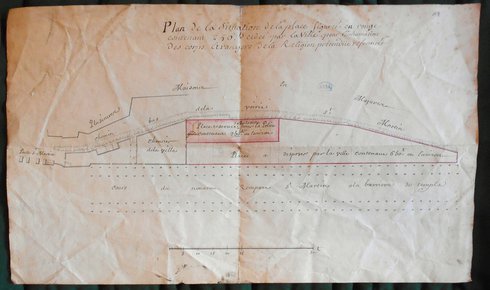

Dans les années 1720, le lieutenant de police fait ouvrir un cimetière pour les protestants étrangers dans Paris. Depuis la révocation de l’Édit de Nantes en 1685, les protestants étaient enterrés dans des jardins, des lopins de terre ou des terrains vagues hors de la ville. À Paris, la monarchie et la police se montrent en pratique tolérantes, en favorisant l’ouverture de ce cimetière. Officiellement réservé aux protestants étrangers, il abrite aussi des protestants français. Toutefois, la police le fait installer sur les anciennes fortifications près de la porte Saint-Martin, dans un lieu reculé et sur une parcelle entourée de palissades. [VD]

Moraliser la ville

Le commerce du sexe et les jeux d’argent, en plein essor dans la « ville perverse » du 18e siècle, sont surveillés, réprimés tout en étant tolérés. A Paris le lieutenant général de police envoie chaque semaine des charriots de prostituées à la Salpêtrière. Pour préserver l’ordre social, il enferme de son autorité ou à la demande de leurs parents les filles débauchées et les jeunes libertins, les joueurs ou les « sodomites ». Cependant ses inspecteurs tolèrent de nombreuses « maisons de débauche », « mauvais lieux » et maisons de jeux. En échange, leurs responsables leurs fournissent des renseignements. (IF)

Les prostituées et leurs clients

On estime entre 10 et 30 000 le nombre de prostituées dans Paris à la veille de 1789. La prostitution est surtout implantée rive droite. Deux zones ressortent. La première, celle des vieux quartiers centraux d’habitat dense et de labeur, est une zone pauvre, de basse prostitution. (Au nord, les noyaux se trouvent de part et d’autre des rues Saint-Martin et Saint-Denis jusqu’aux boulevards et autour de la rue du faubourg Montmartre. Vers l’ouest, la prostitution s’observe autour de Saint-Eustache, des Halles et de la nouvelle Halle aux blés). Le deuxième foyer qui aimante de plus en plus la prostitution à partir des années 1760 se situe autour de la rue Saint- Honoré et du Palais-Royal. Plus on va vers la périphérie Ouest, plus la clientèle est relevée. D’une manière générale, les lieux de plaisir et de loisirs sont des lieux de racolage : environs de salles de spectacle (Opéra, Comédie-Française, Comédie-Italienne), foires (Saint-Laurent…), Grands Boulevards et lieux de promenade comme les Champs-Élysées. À la périphérie parisienne, les amours tarifés se fixent autour des guinguettes, rive droite à la petite Pologne, aux Porcherons, à la Courtille, rive gauche dans les estaminets du village de Vaugirard, du Gros Caillou et de la plaine de Grenelle. Plus loin, outre les environs des casernes (Saint-Denis) ou des carrières de Belleville, il y a les « petites maisons », au pied de la Butte Montmartre, vers Bercy ou la barrière d’Enfer, du côté de Chaillot et de Passy, faites pour le secret et réservées à une clientèle choisie. [VM]

La seconde magistrature de Lenoir (1776-1785) se caractérise par un durcissement de la répression à l’encontre de la prostitution. Plusieurs estampes illustrent l’application de l’ordonnance récapitulative de police de 1778 qui remet en vigueur la tonte des filles. Lors de l’audience de Grande Police, une condamnée que l’on s’apprête à raser se jette au pied du magistrat. En longue robe noire, il est flanqué du commissaire qui lit le rôle préparé à l’avance, comprenant les sentences. À l’extérieur, un tombereau conduit les filles rasées vers la Salpêtrière. L’image fait de la tonte un objet de plaisanterie et joue peut-être un rôle de propagande en faveur de l’ordonnance. [VM]

Le peintre Étienne Jeaurat (1699-1789) est célèbre pour ses scènes de genre dépeignant la rue parisienne. Sa Conduite des filles de joie à la Salpêtrière est louée par la critique lors du Salon de peinture de 1757. Bien après, Mercier décrit la scène du transfert à la Salpêtrière avec une intention moralisante : « On les fait monter dans un long chariot, qui n’est pas couvert. Elles sont toutes debout et pressées. L’une pleure, l’autre gémit, celle-ci se cache le visage ; les plus effrontées soutiennent les regards de la populace qui les apostrophe ; elles ripostent indécemment, et bravent les huées qui s’élèvent sur leur passage. Ce char scandaleux traverse une partie de la ville en plein jour. » (Louis-Sébastien Mercier, Tableau de Paris, Chapitre CCXXXVIII, « Filles publiques »). [VM]

L’inspecteur des Mœurs, Meusnier, chargé de surveiller la prostitution parisienne, expose dans un tableau soigné toute la clientèle d’un bordel de luxe parisien, celui de Babet Desmaretz, au faubourg Saint-Honoré. Tout y est : les noms des clients, celui des filles, mais aussi le temps « qu’ils ont passé ensemble », les heures d’entrée et de sortie... La tenancière renseigne elle-même la police sur ses clients. Cette surveillance va au-delà de la collecte de potins scandaleux et d’informations compromettantes. Elle vise à contrôler les écarts des membres des milieux privilégiés et à introduire de l’ordre dans la « zone grise » de la prostitution de haut vol, une dimension importante de la vie des plus riches habitants de Paris. [VD]

« Dimanche 1 Monsieur Maudier s’est amusé avec moi à 5 heures du soir ». Une prostituée anonyme a rédigé ce rapport pour l’inspecteur des Mœurs, Meusnier. Elle présente ses clients, mais aussi ceux d’autres prostituées, peut-être de la même « maison », dont elle pourrait être la maîtresse. L’écriture est presque phonétique. Grâce à ce type de rapport, la police se tient ainsi informée des fréquentations d’une partie des prostituées parisiennes et de la vie sexuelle de nombreux personnages. [VD]

Cette petite note manuscrite concerne l’inspecteur de police Meusnier, chargé de la surveillance des « filles et femmes galantes », premier rédacteur du Journal galant adressé au lieutenant général de police Berryer. Accusé par son épouse de s’être prévalu de sa place d’inspecteur pour l’avoir fait enfermer en 1753, disparu en 1757 en conduisant un prisonnier au Château d’If, Meusnier réapparaît plus tard en recruteur de colons pour Catherine II de Russie … Cette note témoigne certes des mœurs de Meusnier mais surtout du vaste système de renseignements et de chantages en œuvre dans la « police des filles » … Il avait été prévu de supprimer la lettre de dénonciation mais ce billet est resté ! [IF]

Cette estampe, annotée par le substitut du procureur du roi au Châtelet Thomas-Simon Gueullette, aussi auteur de pièces de théâtre, représente la peine infligée à Jeanne Moyon qui, après avoir été fouettée et marquée, a été conduite par les rues, sur un âne tiré par le bourreau, coiffée d’un chapeau de paille, torse nu, la tête tournée vers la queue qu’elle tient dans ses mains, avec un écriteau « maquerelle publique ». Le chroniqueur Barbier note : « Cette exécution a beaucoup diverti le peuple ». C’était probablement le but, à peine deux mois après l’émeute de mai 1750, de cette mise en scène publique d’une peine par ailleurs rarement appliquée. [IF]

Avant d’être rattaché au Bureau de la Sûreté, l’inspecteur de la Villegaudin fait régulièrement équipe au milieu des années 1750 avec un ensemble de commissaires, dont Grimperel, syndic de la compagnie et « ancien », tous investis dans une chasse aux « prêtres débauchés ». Cette chasse, très intense entre 1750 et 1765, a un fondement politico-religieux. Elle coïncide avec l’offensive brutale de l’archevêque Christophe de Beaumont contre le jansénisme parisien. L’inspecteur transmet ici son rapport de « flagrant délit » au lieutenant de police qui révèle aussi que l’abbé Le Neveu était déjà surveillé depuis plusieurs jours. [VM]

Le jardin et les galeries du Palais-Royal sont devenus dès les années 1780 un haut lieu de la prostitution à Paris. Le propriétaire du Palais-Royal, le duc d’Orléans, a fait construire autour du jardin des galeries abritant des boutiques. Situé en plein Paris, ce lieu voué aux récréations, comparable aux foires, est de plus interdit d’accès à la police. Les hommes peuvent y rencontrer des prostituées dans les cafés, sous les galeries, dans le jardin, et même dans certains spectacles. De nombreux appartements abritent aussi des prostituées. [VM]

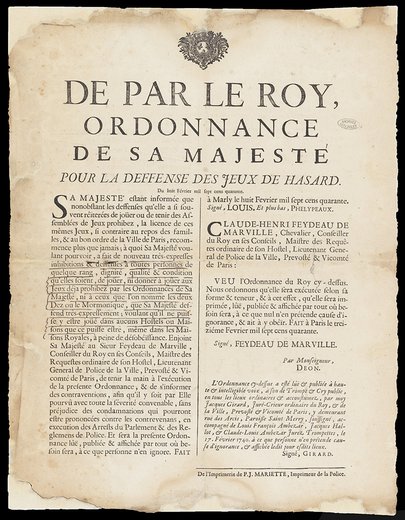

Le vice de jeu

Les jeux de carte sont la grande passion des hommes et des femmes du XVIIIe siècle, et les plus riches y engloutissent des fortunes. Les jeux clandestins pullulent dans Paris. Le lieutenant général de police demande aux commissaires de police de les découvrir : « ces sortes de jeux occasionnent tous les jours par le dérangement d’une infinité de jeunes gens de famille, et de la plupart des commerçants qui se ruinent journellement par les pertes considérables qu’ils se font et se portent ensuite aux derniers excès ». Le jeu est un fléau social, ferment de désordre, ruinant les familles et provoquant des suicides. [VD]

Un rapport montre la surveillance d’un cercle de jeu clandestin, ou « académie », par la police : l’exempt du guet Pons, principal policier en charge des jeux. Il a disposé « son monde », ses commis et espions. Les hommes de la police ont passé la nuit sur place, jusqu’à 4 heures et demi du matin. Ils ont compté plus de quarante personnes. « Ce sont tous gros joueurs ». Le rapport sert à motiver une descente de police pour mettre fin à l’activité du cercle. C’est surtout la tenancière qui court le plus gros risque, celui d’une forte amende, et peut-être de la prison si elle a déjà été punie. Les policiers tolèrent aussi certains « jeux », moyennant finances ou informations. [VD]

Malgré l’interdiction des jeux de hasard, la police punit rarement les joueurs. Elle poursuit surtout les « fripons », autrement dit ceux qui trichent. Un homme de la police a rédigé une liste de joueurs suspects qui reflète cette préoccupation constante de la police. « Fripon, agioteur, maquereau et faufilé avec toutes sortes de canaille », « fripon et tailleur de pharaon, est exilé » : la police s’efforce de repérer les « mauvais sujets » qui fréquentent les jeux clandestins pour les faire emprisonner ou les exiler hors de Paris. Le pharaon est un jeu de hasard très populaire, dérivé du loto. [VD]

Les « sodomites »

À Paris, des agents en civil surveillent les lieux publics où se rencontrent les hommes homosexuels, en particulier les jardins publics. Pendant plusieurs années, la police suit discrètement les faits et gestes de l’abbé de La Vieuville, qui « séduit et attire de jeunes gens beaux et bien faits de différente condition ». Finalement arrêté, ce personnage haut placé, aumônier du roi Louis XV, s’en tire en promettant de s’expliquer sur sa conduite au lieutenant général de police Hérault. Les individus de condition inférieure n’ont pas cette chance et sont souvent enfermés ou exilés après leur arrestation. [VD]

La police et l'opinion

Face au flot montant de l’écrit sous toutes ses formes, difficile pour la police d’endiguer l’extraordinaire circulation des imprimés interdits, de contrôler la circulation des placards, libelles et nouvelles à la main. Elle surveille et enferme néanmoins auteurs, imprimeurs et colporteurs. Impuissante devant l’émergence de l’opinion publique, elle pourchasse la parole dans les cafés et enregistre scrupuleusement rumeurs et « mauvais propos ».

Gens de lettres, gens de livre

Pierre Chénon, commissaire au Châtelet dans le quartier du Louvre, est devenu officiellement « commissaire de la Bastille et des prisons d’État » en 1774. Cette spécialité complète celle des Ordres du roi et de la Librairie, auparavant confiée au Commissaire Miché de Rochebrune qui a progressivement formé sur le tas le confrère promis à lui succéder. Elle le conduit à effectuer des perquisitions, des saisies et des arrestations chez les libraires ou les imprimeurs qui ne respectent pas les règlements et diffusent clandestinement ouvrages interdits ou contrefaits. Chénon doit conduire l’interrogatoire des libraires embastillés et inventorier les papiers saisis. La procédure administrative, secrète et expéditive, s’effectue en étroite coordination avec le lieutenant de police et le secrétaire d’État de la Maison du roi. [VM]

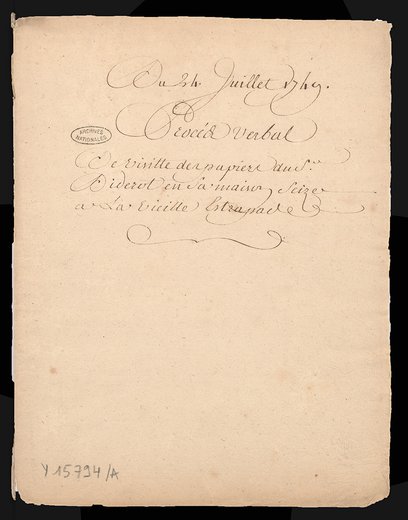

En juin 1749, paraît la Lettre sur les aveugles à l’usage de ceux qui voient de Denis Diderot. Les positions matérialistes qu’il y défend font scandale à la Cour. Un mois plus tard, le lieutenant général de police fait arrêter Diderot chez lui rue de l’Estrapade par Joseph d’Hémery, lieutenant de robe courte et demande au commissaire au Châtelet de Paris, Miché de Rochebrune, « d’y faire perquisition en sa présence de ses papiers et saisir tous ceux qui se trouveront contraires à la religion, à l’État et aux bonnes mœurs ». Deux brochures de l’ouvrage interdit s’y trouvent mais aussi des « manuscrits concernant le dictionnaire de Chambers et renfermés dans 21 cartons » probablement alors sous-estimés par la police : c’est en effet en traduisant en français La Cyclopedia d’Ephraïm Chambers, publié à Londres en 1728 que Diderot et d’Alembert décident d’un projet plus vaste et plus ambitieux, l’Encyclopédie. [IF]

Joseph d’Hémery, inspecteur chargé de la Librairie (police du livre) à partir de 1748, rédige d’après des sources diverses (interrogatoires à la Bastille, notes d’espions, ragots de voisinage, journaux littéraires) plus de cinq cents rapports individuels consacrés à chaque auteur que la police parvient à identifier entre 1748 et 1753. Ces rapports sont destinés à son propre usage, au début de sa carrière, afin de cartographier le monde qu’il doit surveiller. Elles suivent un modèle uniforme mais comportent une part de subjectivité, des commentaires personnels. Diderot, à cette époque obscur écrivain, est qualifié de « dangereux » pour ses écrits portant atteinte à la religion. D’Hémery ne perçoit pas pour autant les Lumières comme une menace idéologique. [VD]

Joseph d’Hémery parle des philosophes avec respect : d’Alembert, un des directeurs de l’Encyclopédie, est « un homme charmant pour le caractère et l’esprit ».

Réservé sur Voltaire, il ne peut s’empêcher de l’admirer : « un Aigle pour l’esprit et un très mauvais sujet pour les sentiments ». Il s’intéresse à sa position de membre de l’Académie française, d’ancien historiographe du roi et d’ancien amant de madame du Châtelet. Son rapport concerne surtout une tentative de la police, à la demande de Voltaire, pour récupérer ses lettres d’amour écrites à madame du Châtelet. Ce document souligne un des aspects du travail de police, la protection des réputations, en particulier celle des « Grands » et des protégés du roi. [VD]

Entretien vidéo avec Daniel Roche (La police du livre)

Daniel Roche, professeur honoraire au Collège de France, chaire Histoire des Lumières

Durée : 6'

Crédits : Archives nationales/José Albertini

Interdite par le Parlement de Paris à partir de 1759, les 10 derniers volumes de l’Encyclopédie paraissent clandestinement. Le gouvernement de Louis XV réprime les oppositions avec dureté. En février 1770, Joseph d’Hémery saisit six mille exemplaires et les enferme à la Bastille. La police se sert de la prison royale comme dépôt de livres interdits, qui sont souvent détruits sur place. Les 426 ballots prennent une telle place qu’il faut construire une salle spéciale pour les abriter et les protéger « de l’injure de l’air et des saisons ». Louis XVI, dont le contrôleur général des finances Turgot est un des auteurs de l’Encyclopédie, restitue les six mille exemplaires en 1776. [VD]

L'opinion publique

C’est à la demande du lieutenant général de police que des mouches traquent les mauvais propos dans les lieux publics comme le Palais-Royal, le jardin des Tuileries mais aussi les cabarets et les cafés. Parmi ces mauvais discours retranscrits dans les gazetins de police, ceux contre le roi sont particulièrement pourchassés, leurs auteurs parfois embastillés. Les attroupements du peuple autour de la tombe du diacre Pâris, dans le cimetière Saint-Médard, et les guérisons miraculeuses qui commencent à s’y produire, inquiètent aussi le pouvoir et la police en 1728. Les propos à ce sujet et les rumeurs sont minutieusement recensés par les mouches et rapportés au lieutenant de police.

En 1732, le cimetière, devenu le lieu d’assemblées de convulsionnaires, sera fermé et une main anonyme inscrira sur la porte murée « De par le Roi, défense à Dieu de faire miracle en ce lieu ». [IF]

L’inspecteur de police Jean Poussot fait partie des inspecteurs s’occupant de la sûreté au sens large : s’il traque principalement les voleurs et les escrocs, il n’hésite pas au gré des informations recueillies par ses mouches d’arrêter nouvellistes, convulsionnaires ou francs-maçons. Ainsi, il rédige un rapport sur les propos d’un certain Crosnier, ancien secrétaire de M. Lecomte, ancien lieutenant criminel : il s’agit en effet de « mauvais propos » contre le roi, qualifié d’« ivrogne » qui « ne sait ce qu’il fait » et qui « n’a pas le sens commun », et contre les ministres. Poussot, pour qui la surveillance de l’opinion fait partie des missions de sûreté, semble ici en train de recruter Le Geste comme mouche ainsi que le suggère la petite note. Cela lui permet aussi de disposer, à toutes fins utiles, d’informations à charge contre Crosnier, pouvant aller jusqu’à le faire enfermer. [IF]

À Paris, il existe plusieurs lieux publics où se rencontrent ceux qui sont friands d’actualité pour échanger des informations : les jardins du Palais-Royal, des Tuileries et du Luxembourg. Les « nouvellistes » rédigent des gazettes manuscrites appelées « nouvelles à la main », auxquelles les riches particuliers peuvent s’abonner. Ils se retrouvent sous un arbre surnommé « de Cracovie », depuis la Guerre de Succession de Pologne (1734). Il a donné son nom aux fausses nouvelles, les « craques ». [VD]

Comment François Bonis avoue avoir lu et brulé un poème contre Louis XV

Source : Archives nationales

Les vers satiriques, composés pour être chantés sur des airs populaires, sont un moyen d’expression courant à Paris. En 1749, la police recherche les auteurs d’une ode satirique contre la maîtresse de Louis XV, madame de Pompadour. L’enquête minutieuse des policiers permet de retrouver ceux qui ont fait circuler la chanson à travers Paris. Certains individus ont eux-mêmes diffusé plusieurs textes. De plus, ils ont souvent modifié ou ajouté des vers. La recherche d’une « origine » des vers par la police et de leur auteur est donc illusoire.

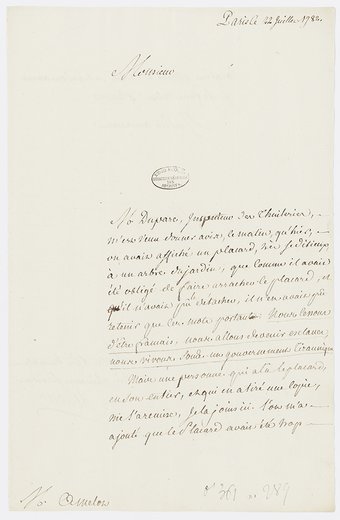

Les Parisiens ne se contentent pas de chanter : ils écrivent aussi. La surveillance des placards fait aussi partie des priorités policières. Un inspecteur a trouvé cette affiche sur un arbre du parc des Tuileries, dénonçant un « gouvernement tyrannique ». Son auteur n’a pu être retrouvé. La police ne peut pas grand-chose contre ces affichages nocturnes, qui sont courants. Elle fait retirer le placard et note scrupuleusement ce qu’il contient : le document n’est pas l’original, mais une copie qui a été faite de l’affiche abîmée. Ces affaires sont prises au sérieux : l’information remonte jusqu’au supérieur du lieutenant de police, le ministre de la Maison du roi. Lenoir déplore que le placard soit resté affiché « trop longtemps ». [VD]

L'enfermement

Au XVIIIe siècle, la prison ne fait pas partie, à proprement parler, de l’arsenal des peines. Cependant l’enfermement sans décision de justice a largement été pratiqué sous des formes diverses. Attribut de sa justice retenue, le roi l’utilise dans l’intérêt de l’Etat mais aussi à la demande des pères de famille. En effet, l’enfermement par lettre de cachet ou ordre du roi permet de régler rapidement, sans bruit et sans scandale, l’opposition politique comme la débauche ou le libertinage. Le lieutenant de police fait de l’enfermement l’instrument de sa justice sommaire lors de l’audience de son tribunal de Grande police. L’ordre du roi est aussi utilisé pour enfermer des délinquants remis en liberté par la justice. A la veille de la Révolution, son usage, synonyme de l’absolutisme royal, est publiquement remis en cause. [IF]

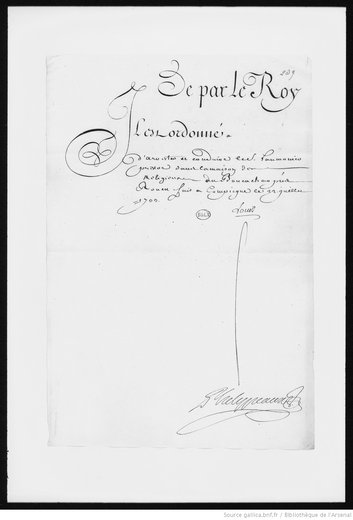

Enfermer à la demande des familles

Les ecclésiastiques dissolus sont souvent enfermés à la demande de leur famille, par peur du scandale. La famille du père Laumônier, un prêtre catholique, a rédigé une demande d’enfermement adressée au lieutenant général de police. La demande, appelée « placet », doit présenter les motifs d’incarcération. Le prêtre est dénoncé par ses proches, parce qu’il entretient une maîtresse et se livre à des escroqueries pour se procurer de l’argent. Le document suivant est l’ordre du roi ou lettre de cachet pris à la demande du lieutenant de police, en principe après une enquête. La signature royale est visible au centre. De Bicêtre, Laumônier doit être conduit dans une maison de religieux près de Rouen pour une durée indéterminée. Seul un autre ordre du roi peut tirer le prêtre de sa détention de police. [VD]

Accusée de débauche et de vivre en concubinage avec un homme marié, Marianne Mahon est enfermée à la Salpêtrière à la demande de son époux, huissier à verge et de police au Châtelet. Soutenue par ses voisins et amis, elle fait un autre récit : « que depuis qu’elle a eu le malheur d’épouser ledit de Saint-Paul, il a toujours exercé de violences et voies de fait, même jusqu’à vouloir l’assassiner lorsqu’elle demeurait avec lui, et l’a abandonnée au bout d’un an de mariage, après avoir dissipé sa dot, étant gâté du mal vénérien dont il voudrait gâter la suppliante ». Ce n’est qu’à la demande de son époux qu’elle est libérée deux mois plus tard. [IF]

La police gère le traitement des placets adressés au roi par les pères de famille pour enfermer les fils, les filles et les épouses. Afin de prévenir les abus, le lieutenant général de police Sartine publie à plusieurs reprises la même instruction : il y rappelle que les rapports des inspecteurs doivent prendre les formes d’une enquête minutieuse et circonstanciée. En 1769, Sartine adresse de nouveau l’instruction aux inspecteurs : « Les informations extrajudiciaires sont nécessaires dans une grande ville ; mais sans avoir les formes de celles qui se font judiciairement, elles doivent en avoir l’exactitude pour n’être pas exposé à faire des injustices ». [IF]

Les enfermements de police

Comment les chagrins domestiques ont envoyé M. De Laporte à la prison de Bicêtre

Source : Archives nationales

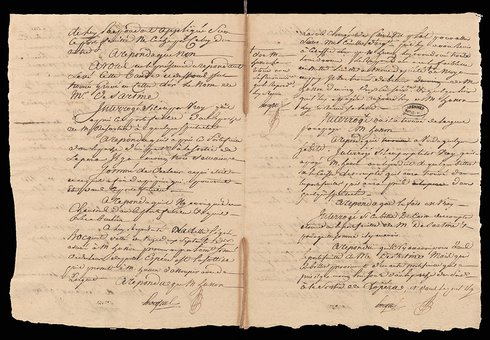

En juillet 1727, suite à l’arrestation d’Étiennette Bernard femme Quienard et à sa dénonciation de 17 « voleurs et larronnesses », l’équipe en charge de la lutte contre les voleurs, composée de Pierre Bazin, lieutenant de la compagnie de robe courte et des officiers du guet, Pons et Bataille, traquent les suspects. C’est ainsi que préventivement ils arrêtent rue Grange-Batelière, les concubines de deux voleurs, Nivet et De Rouen et la mère de l’une d’entre elles. Le lieutenant général de police les a fait incarcérer à la prison du For-l’Évêque avec un « ordre du roi anticipé » qu’il fait régulariser par « un ordre du roi en forme » signé par le secrétaire d’État de la Maison du Roi. [IF]

En janvier 1728, Jean Mercier, écrivain public et son épouse, ont été arrêtés sur dénonciation. « On trouva même chez eux un pot et une boîte remplie de glu servant à mettre aux bout des baleines pour fouiller dans les troncs, cependant il n’y a pas eu assez de preuves pour les condamner au Châtelet où ils ont été jugés mais il y a tout lieu de croire qu’ils n’échapperont pas à la justice dans l’instruction du procès de Nivet et de ses complices, ayant été en grande relation avec eux, notamment avec Lepreux et Julien Masson, chargés par les déclarations de Nivet ». Pons recommande de ne pas les rendre libres mais de les maintenir en prison d’ordre du roi dans l’attente du procès du réseau de voleurs qu’il a démantelé. [IF]

Dans cette liste dressée de prisonniers en attente de jugement par la Chambre criminelle, on perçoit sans mal la position des policiers : ils craignent que les suspects arrêtés par la police ne soient pas convaincus de leurs crimes par la justice.

C’est pourquoi ils anticipent les mesures à prendre d’ordre du roi pour empêcher leur libération : « Charles Crosnier, jeune accusé d’avoir volé une pomme de carrosse […] à défaut de condamnation, il semble indispensable de l’envoyer à l’Hôpital pour un mois ou deux ». [IF]

Les lieux de l’enfermement policier

Le Paris du XVIIIe siècle compte de nombreuses prisons aux profils différents. La Bastille, « prison d’État », comptait peu de détenus, surtout des membres des élites et des « opposants », du mauvais libraire à l’écrivain. Les prisons de droit commun rassemblent des effectifs plus importants : Conciergerie, Grand et Petit Châtelet, le For-l’Évêque, les prisons de l’Hôtel de Ville et du Louvre, Saint-Éloi, la tour Saint-Bernard, les prisons de l’Abbaye de Saint-Germain-des-Prés et de Saint-Martin-des-Champs, La Force. Ces établissements étaient relativement spécialisés. Les soldats délinquants sont à l’Abbaye, les prisonniers pour dettes au For-l’Évêque et à Saint-Éloi. On envoie les femmes prostituées à Saint-Martin avant leur transfert à la Salpêtrière. Son pendant masculin, Bicêtre, regroupe plusieurs centaines de détenus : voleurs, mendiants, vieillards, malades, insensés. Ajoutons des prisons subalternes comme Saint-Lazare et des maisons religieuses, comme Sainte-Pélagie où l’on enferme fils et filles débauchées. [VM]

Au XVIIIe siècle, Paris compte de nombreuses prisons : la Bastille réservée aux prisonniers d’État, faisant partie de l’élite, opposants politiques ; mais aussi pour ne citer que les plus grandes et les plus connues, les Grand et Petit Châtelet, la Conciergerie, le For-l’Evêque. Il faut y ajouter les Hôpitaux Généraux de Bicêtre, pour les hommes, et de la Salpêtrière, pour les femmes, qui, outre les missions d’assistance aux pauvres et aliénés, sont des lieux d’enfermement, par ordre de police ou à la demande des familles. Quand celles-ci sont aisées, c’est plutôt à la prison de Saint-Lazare que les pères de famille font enfermer leurs enfants débauchés et libertins. [IF]

Les prostituées, ramassées dans les rues ou dans les « mauvais lieux », sont incarcérées d’ordre du roi dans la prison de Saint-Martin dans l’attente de leur jugement. Lors de l’audience de Grande Police du vendredi, elles sont majoritairement envoyées à l’Hôpital Général de la Salpêtrière par décision du lieutenant général de police. Sur cette gravure, Savard dessine leur arrivée à l’Hôpital Général : on y découvre les bâtiments austères de la Salpêtrière, situés sur la rive gauche, entourés de champs ; le lieu semble fait pour la pénitence, donnant l’impression d’être très éloigné loin du tumulte et des vices de la ville. [IF]

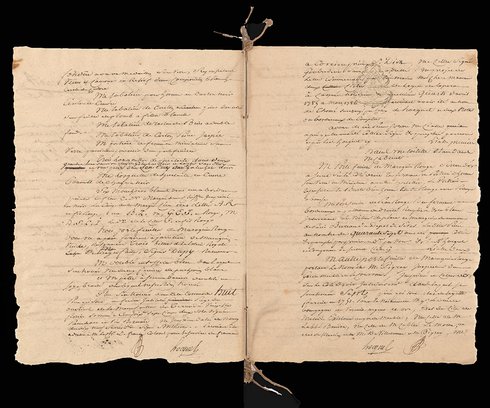

En 1769, Antoine de Sartine, lieutenant général de police charge le commissaire au Châtelet de Paris, Michel Pierre Guyot, chargé spécialement de l’Hôpital Général de Bicêtre, d’une enquête qui dure six mois. À cette occasion, il dénombre 225 prisonniers dans la salle Saint-Léger, 209 prisonniers dans la salle de force et 258 prisonniers dans les cabanons. Guyot écrit à Sartine : « C’est dans les cabanons où j’ai trouvé les plus anciens prisonniers. Il y en a qui y sont détenus depuis 16, 15, 13, 11 et 10 années … Il y a lieu de croire qu’il y a de fortes raisons pour les y détenir puisqu’ils n’obtiennent pas leur liberté ». L’État des prisonniers dans la salle de force mentionne ainsi Jean-Jacques Nicolas au cachot pendant 13 ans sans que le commissaire Guyot puisse trouver la raison de son enfermement (« point de charge »). [IF]

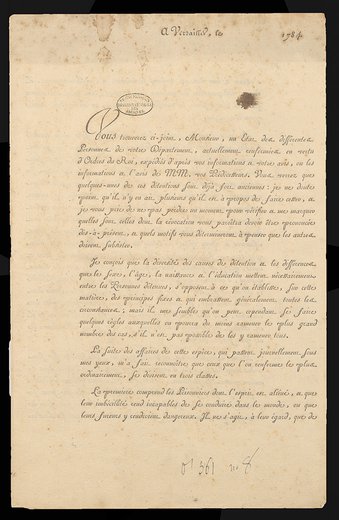

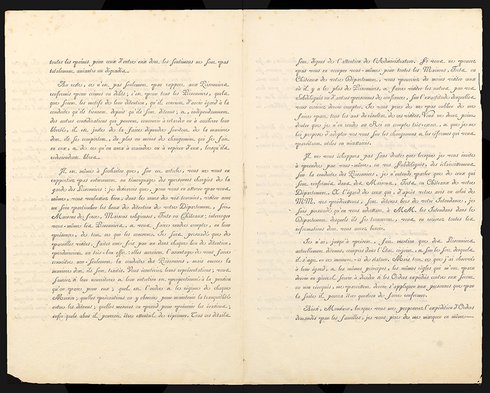

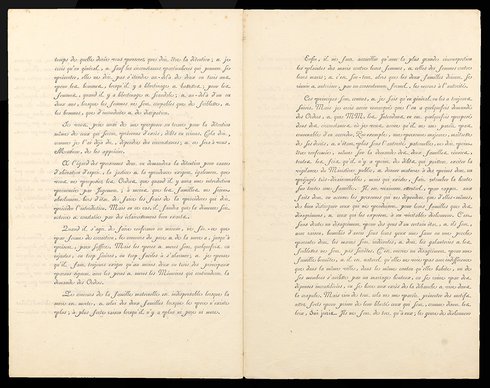

L’enfermement en question

En mars 1784, le baron de Breteuil, ministre de la Maison du Roi et en charge des ordres du roi, rédige une importante circulaire aux intendants. Celle-ci ne remet pas en cause les enfermements de famille, mais essaie d’établir des principes de fonctionnement et de limitation. L’enfermement est replacé dans le cadre général du droit des personnes. La détention est aussi considérée comme un moyen de modifier les individus. [VD]

Comment les chagrins domestiques ont envoyé M. De Laporte à la prison de Bicêtre

Source : Archives nationales

Gabriel Honoré Riquetti, comte de Mirabeau est incarcéré au Donjon de Vincennes entre 1777 et 1780, à la demande de son père, décidé à juguler sa jeunesse tumultueuse. Il consacre ses années de détention à la rédaction d’un violent réquisitoire contre la justice arbitraire et l’enfermement, symboles du despotisme monarchique. Des lettres de cachet et des prisons d’État, publié en 1782, censuré, contribue à diffuser une critique radicale des formes de la justice et de la police d’Ancien Régime. C’est un véritable best-seller de la littérature clandestine et interdite à la veille de la Révolution. Pourtant, ruiné, Mirabeau accepte de travailler pour la police et devient fin 1785, lors d’un séjour à Berlin, espion du ministre Calonne. [VM]

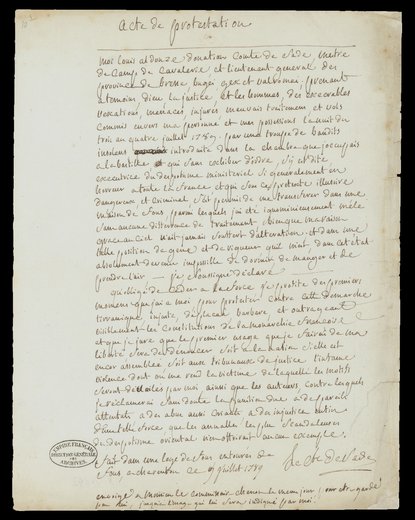

Enfermé à la demande de sa belle-mère à partir de 1777 au donjon de Vincennes puis à la Bastille, le marquis de Sade crie par sa fenêtre le 2 juillet 1789 « qu’on égorgeait, qu’on assassinait les prisonniers de la Bastille et qu’il fallait venir à leur secours », selon le gouverneur de la Bastille. En conséquence, le 3 juillet 1789 à minuit, le commissaire au Châtelet de Paris, Pierre Chénon monte, accompagné de l’inspecteur de police Quidor, « au sixième étage de la tour appelée de la liberté où est détenu de l’ordre du roi le sieur de Sade » et le transfère d’ordre du roi à la Maison de Charenton, lieu d’emprisonnement pour les insensés. Le 9 juillet, Sade rédige cet acte de protestation envoyé à Chénon. [IF]