Photographies : Emmanuelle Jacquot.

Le fort de Romainville, situé sur la commune des Lilas à l’est de la capitale, fut durant l’Occupation un camp allemand d’internement de victimes de la répression. Le site actuel est encore très proche de celui que les détenus ont pu connaître : l’emprise est de ce fait elle-même une première trace, monumentale, de l’internement. Bâtiments, cour, chemin, casemates, rendent perceptibles les espaces de l’enfermement et permettent d’aborder dans un contexte historique les graffitis qui subsistent encore.

Les nombreuses sources ont permis de retracer au cours d’une première recherche les différentes fonctions du camp sous l’Occupation, le profil des internés et leur vie quotidienne au fort 1 . Le déchiffrement des graffitis de la casemate n°17 a incité à prolonger le travail pour établir les identités des détenus auteurs des messages 2 . Les travaux scientifiques de Thomas Fontaine permettent à présent de comprendre les stratégies allemandes de la répression et leurs reconfigurations en fonction de l’avancée de la guerre. Il est ainsi aujourd’hui possible de donner à chacun des 53 internés auteurs de graffitis non seulement une individualité mais aussi un parcours et lui rendre sens au sein d’une histoire nationale et internationale.

De l’enceinte fortifiée au camp d’internement

Construit en 1848 comme élément de la ceinture défensive de la capitale, le fort était situé à l’est de la commune de Romainville. Lors de la création des Lilas en 1867, il fut inclus dans les limites de la nouvelle commune. Son emprise est évaluée à 27 hectares en 1900. À l’intérieur, les 5 hectares du fort abritent principalement un pavillon d’entrée logeant les officiers, un bâtiment de casernement pour 300 hommes, un autre bâtiment probablement édifié à la veille de la première guerre mondiale et des casemates à l’intérieur des courtines. Il est occupé par les troupes françaises jusqu’au 12 juin 1940.

Peu après l’entrée de l’armée allemande dans Paris, un détachement de la Luftwaffe s’installe au fort. Cependant, le commandement militaire allemand en France (Militärbefehlshaber in Frankreich, ou MBF) décide dès le mois de novembre 1940 de transformer le fort en camp d’internement (Haftlager).

Durant trois ans et demi, le site accueillera plus de 7000 détenus. Or, ces internés diffèrent par le sexe (3800 sont des femmes et 3200 hommes), leur nationalité, les motifs de leur détention, leur catégorisation par les Allemands ainsi que par leur destin final. Ces éléments varient en effet avec les évolutions des politiques de répression allemandes, rendant complexe le tableau d’ensemble des statuts et des parcours des détenus.

En effet, les quinze premiers prisonniers furent enregistrés au début du mois de novembre 1940 et, le 12 décembre 1940, le fort de Romainville devient officiellement un centre d’internement réservé à la « détention administrative par mesure de sécurité » (Sicherungshaft) de prisonniers que les Allemands ne souhaitaient ni juger devant les tribunaux militaires, ni libérer.

En 1941, le camp est également un Frontstalag (camp de prisonniers de guerre) et camp d’internement des ressortissants de pays en guerre contre le Reich (britanniques, yougoslaves). Le camp comptait alors en moyenne une soixantaine d’internés présents en même temps.

Sans perdre sa fonction initiale, le camp devint en août 1942 le lieu de rassemblement des otages détenus de la région parisienne. Selon les inflexions de la politique répressive allemande, ces otages furent fusillés (pour 209 d’entre eux) ou déportés.

À compter du printemps 1943, la déportation vers les camps de travail du Reich devint l’élément central des dispositifs de répression. Le Frontstalag 122 regroupait les camps de Compiègne et de Romainville, qui concentraient les détenus avant leur départ en grands convois vers les camps de concentration. Au fort de Romainville, les flux d’entrées et de départ devinrent très importants : on dénombre entre 400 et 680 internés présents quotidiennement jusqu’à la fin de 1943 ; 5300 des 7000 détenus furent déportés. A partir de janvier 1944, les Allemands utilisèrent le fort de façon encore plus spécifique : les hommes étant dorénavant orientés vers Compiègne, le fort de Romainville fut exclusivement un camp de femmes avant leur départ vers Ravensbrück ; au total 3500 des 3800 internées passées par le camp furent déportées.

Un enchevêtrement de messages et de parcours

Durant toute la période de l’Occupation, les détenus des deux sexes étaient logés dans le bâtiment principal. Mis à part ceux que les Allemands jugeaient trop dangereux, ils pouvaient bénéficier de la cour séparée en deux espaces, l’un pour les hommes, l’autre pour les femmes. Les casemates ont peut-être servi d’entrepôt, assurément de cachots et de sas lors de l’arrivée tardive d’internés au fort de Romainville. Mais certaines ont surtout été utilisées pour le rassemblement d’internés la veille de leur départ en déportation ou de leur exécution au Mont Valérien pour les otages destinés à l’exécution. Ces « tunnels » - des locaux partiellement enterrés, destinés à la troupe ou au matériel - de 20 mètres de long sur 6 mètres de large, sont voûtés à 2,10 mètres de hauteur et ont été équipés de paillasses puis de châlits. Seuls les murs de la casemate n°17 présentent encore des graffiti visibles malgré la fragilité du tracé et l’effritement des parois.

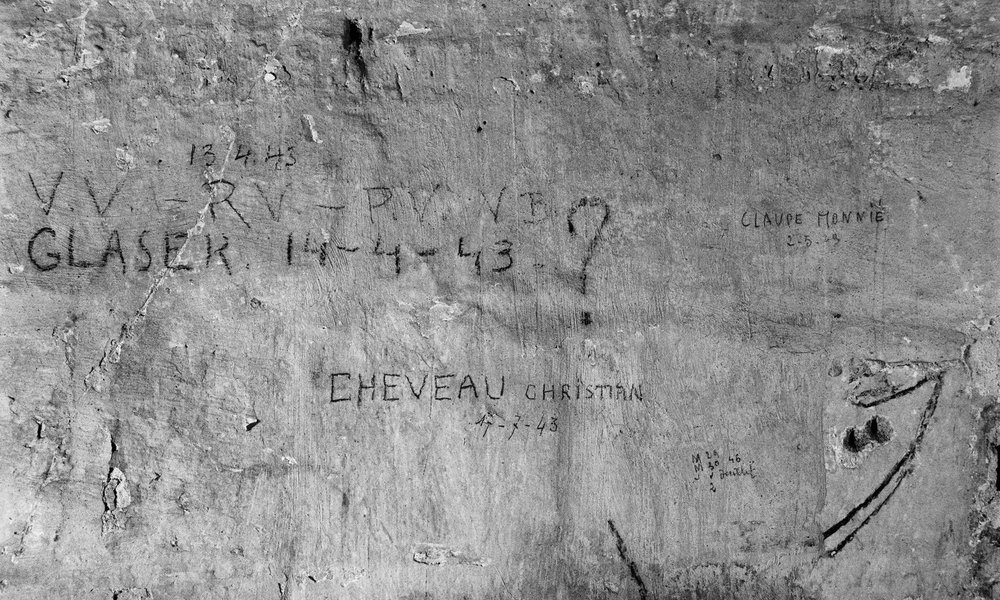

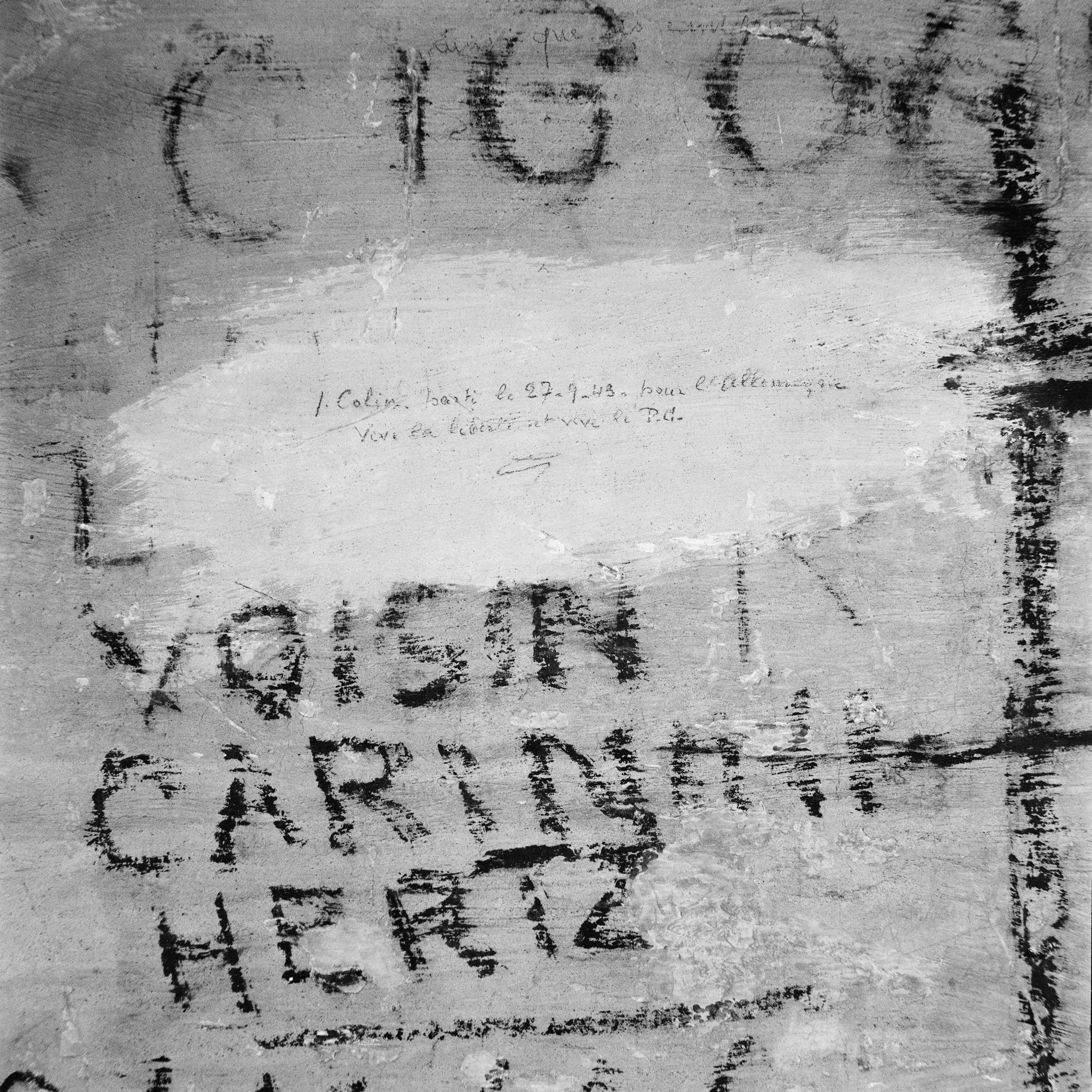

Cent trente-cinq inscriptions demeurent lisibles, dont 70 datées avec certitude de l’Occupation ; 53 ont pu être attribuées à des auteurs, 39 à des hommes et 14 à des femmes, après déchiffrement et confrontation avec les archives.

Ces traces se trouvent à hauteur d’homme sur les murs latéraux ; trois d’entre eux figurent sur le mur du fond. La plupart de celles qui sont datées de l’Occupation sont tracées avec des matériaux de fortune (crayon, craie, incision), contrairement aux inscriptions postérieures réalisées avec de la peinture.

Leur taille est proche de ce que l’on pourrait écrire sur une feuille de papier ordinaire : ce sont là des messages qui s’inscrivent sur les murs, et sans doute les bois des châlits, par défaut, en l’absence des supports traditionnels de dessin ou d’écriture.

Ce qui frappe en premier lieu est l’enchevêtrement de ces graffitis qui se superposent, se chevauchent sans lien apparent entre eux. De diverses formes, ils disent tout d’abord la masse dans laquelle se fondent les individus. La première impression est celle d’une « cacophonie silencieuse » des traces. La sensation de confusion est entretenue par le fait que de nombreuses marques n’apportent pas de réponse au lecteur : illisibles du fait de leur état matériel ou du laconisme de leur auteur, elles ne présentent parfois que quelques lettres éparses, quelques chiffres difficilement intelligibles en raison du décollement de l’enduit ou parce qu’on a perdu la clé de lecture du message. Ce n’est qu’en s’approchant, en prenant le temps du déchiffrement qu’émergent des individus, parfois très diserts sur leur identité, parfois anonymes.

Certaines inscriptions sont des dessins, des listes de dates et des bâtonnets barrés, décomptes que l’on peut observer dans tous les lieux d’enfermement où les prisonniers tentent de conserver la maîtrise du temps. De façon plus étonnante subsistent aussi une liste d’ordre d’insectes, des mots en allemand et leur déclinaison, peut-être des cours de détenus germanophones à destination de ceux qui pensaient partir travailler en Allemagne ?

D’autres graffitis sont des marques de passage très individualisées, qui traduisent la volonté de leurs auteurs de laisser une trace précise de leur engagement, de leur foi, et surtout de leur identité à destination d’un interlocuteur à venir, les prochains détenus, les familles : les internés se nomment et précisent qui sa date d’arrestation, qui sa ville d’origine, afin de faire le lien entre leur vie antérieure, leur passage en ce lieu et leur avenir quel qu’il soit. Les événements postérieurs leur ont donné raison puisqu’à la Libération, l’administration française à bel et bien demandé à ce que tous les graffitis de prison et de camp soient relevés pour s’informer sur le parcours des hommes et des femmes arrêtés durant l’Occupation. Tous ces messages sont marqués par la précarité des conditions de détention et l’incertitude sur le destin à venir. Le moment passé dans la casemate n°17 est un entre-deux, un temps intermédiaire avant un départ vers un inconnu inquiétant.

En analysant les multiples sources (le registre d’entrée, conservé aux Archives nationales, les archives du Service historique de la Défense, les témoignages), on peut à présent retracer les histoires des auteurs des graffiti de la casemate n°17 et montrer qu’elles sont le reflet de la complexité des politiques allemandes de répression.

L’inscription de Raoul Sabourault et celle d’Abel Vacher offrent un exemple significatif de deux parcours très similaires, que seule une question de chronologie amène à diverger. Raoul Sabourault est un résistant communiste arrêté en 1942. Bien que classé comme « otage », il n’est pas exécuté, en raison de la suspension des exécutions, et sera donc déporté le 1er avril 1943 vers Mauthausen. Il décède à Gusen. Abel Vacher, un autre militant communiste, arrêté comme Raoul Sabourault en 1942 et lui aussi classé comme « otage », est encore au camp de Romainville lorsque Berlin demande une opération de représailles suite à l’assassinat de Julius Ritter : Abel Vacher fait partie des otages exécutés le 2 octobre 1943. Il laisse, juste avant sa mort, une autre inscription dans la chapelle du Mont Valérien.

Un autre exemple concerne les inscriptions des femmes qui se sont probablement rencontrées à la Centrale de Rennes où elles ont été emprisonnées avant d’arriver le 6 avril 1944 au fort de Romainville pour être déportées vers Ravensbrück le 18. Pour la plupart militantes communistes, ces femmes indiquent les uns à côté des autres leurs noms (parfois nom d’usage ou de jeune fille), leur provenance (« Rennes ») qui est aussi le lien qui les unit, et la date de leur départ du fort de Romainville. Leur déportation s’inscrit pleinement dans la dernière fonction du fort, au moment où celui-ci sert de camp de transit pour la déportation des femmes. On comprend alors tout l’intérêt d’utiliser les graffitis du camp de Romainville pour illustrer la complexité de la lecture des politiques de répression et leur opacité pour les internés qui les subirent. Mais au-delà de leur fonction d’exemple ou de preuve de passage, ces fragiles empreintes sont des matériaux singuliers, des archives sensibles.

La campagne photographique réalisée à la demande des Archives départementales de la Seine-Saint-Denis permet de conserver et de communiquer la trace de cette trace, cependant les images ne véhiculent qu’un pâle reflet de l’émotion ressentie dans ce lieu particulier qu’est la casemate n°17. Grâce aux sources, il a été possible de retrouver pour une cinquantaine de messages un nom, parfois même de découvrir un visage sur une photographie, de retracer un parcours d’arrestation et de répression. On s’éloigne alors de l’enchevêtrement perçu à l’entrée de la casemate pour recomposer une fresque de parcours individuels. Il émane de l’ensemble et de chacune de ces inscriptions une puissance évocatrice forte, qui permet de mettre en lumière chaque message pour le contextualiser historiquement et l’utiliser comme medium sensible pour la transmission des connaissances historiques.

Reste encore à retrouver leur profondeur anthropologique, à observer au plus près les détails de chaque calligraphie, le vocabulaire employé pour se désigner, le positionnement des messages dans l’espace, les archives et témoignages sur les personnes pour donner toute leur ampleur à ces parcelles d’histoires de vie.

Notes

| 1. | Thomas Fontaine, Les oubliés de Romainville, un camp allemand en France (1940-1944), Tallandier, Paris : 2005, 144 p. |

| 2. | Thomas Fontaine, Sylvie Zaidman, Joël Clesse : Graffiti de résistants. Sur les murs du fort de Romainville, 1940-1944, (photographies d’Emmanuelle Jacquot assistée d’Isabelle Gaulon), éditions Libel, Lyon : 2012, 158 p. |